Con tantos maestritos como libritos, en materia de rituales, saberes, técnicas y ceremonias, arte y ciencia del mate solo pueden asemejarse al asado. Al menos en la Argentina, aunque la génesis —como con Carlos Gardel— se discuta con el Uruguay y se deba a los paraguayos. Por extensión, es factible trazar una gran Patria matera latinoamericana si, con justicia, se incorpora a Paraguay y Brasil. Por alguna confusa razón, como si los Andes fueran una barrera infranqueable, se excluye a Chile, donde se encuentra ampliamente difundido, así como Bolivia, Perú y otros territorios sudamericanos proclives a la infusión en diversas modalidades. Lo cierto también es que, donde haya un argentino, se honrará “la santísima trinidad matera”: calabaza (o similar), yerba mate, bombilla. Aún en lejanas latitudes y quizá sin injerencia rioplatense, por arcanos motivos la costumbre se extiende: Siria es el principal importador de la benemérita Ilex Paraguariensis.

Más que el centenar y medio de componentes químicos que se absorben en cada cebada, el irresistible atractivo parece residir en la afición acendrada desde la infancia hasta constituir un sello de líquida argentinitud, absorbible identidad nacional. Anterior a la Nación misma, aún a la delimitación de las provincias y a la mismísima irrupción colonial europea, las diversas formas de su ingesta ostentaron con orgullo el argumento medicinal a fin de investir el hábito. Caracterizado de vicio por el conquistador, la yerba mate corrió la misma suerte que las costumbres, creencias y deidades originarias: el sincretismo. Artilugio cultural encubridor, debió disimularse entre otras infusiones ante el riesgo de ser incinerado en la hoguera inquisitorial de la demonización. Resultó triunfante a punto tal que hasta el blanco lo incorporó en su régimen alimenticio y, en el caso de los jesuitas, establecer las primeras plantaciones a mediados del siglo XVI.

Historia varias veces centenaria, indispensable cuando se aspira a comprender el profundo arraigo matero, la variedad de modalidades de consumo y atravesamiento transversal de la cultura en los distintos momentos de clase durante su arraigo y crecimiento. Seguir esa ruta a través de los siglos pasa a componer una variable sociológica elocuente. Tal una de las tantas hebras que el lector puede seguir por sí mismo, de las tantas que proponen el biólogo Juan Ferrario (Buenos Aires, 1974) y la investigadora en la materia Karla Johan Lorenzo (Misiones, 1977). En más de las doscientas páginas de La ciencia del mate, con lenguaje llano y rigor académico, formulan un detallado relevamiento enmarcado entre otras tantas caracterizaciones principales. Las propiedades biológicas, por un lado, y los entornos culturales inherentes a la materialidad del consumo, por el otro, ofrecen un panorama generoso, dentro del cual es factible desprender concomitancias en las que puede reconocerse hasta el más esporádico aficionado a la sagrada infusión. Posiblemente este sea un buen motivo por el cual el flamante volumen resulte familiar, pero no el único.

La información reunida por los autores contiene data que por fragmentaria no ha de resultar desconocida, junto a referencias seguro novedosas, conformando un mosaico en el cual costumbrismo, historia latinoamericana y ciencia biológica van complementándose. El punto nodal llega con un hallazgo: los veintiséis estudios científicos inéditos realizados o conducidos por el premio Nobel Bernardo Houssay a comienzo de la década de 1940. Entrecruzamiento de fuentes que logra, sin pastiche, la fusión de “la cultura matera y el conocimiento científico, y de esta unión de autores provenientes de mundos distintos surge este ‘consenso’ entre el saber popular y el saber académico. Entre la pasión y la razón del mate”.

Ferrario y Johan —obviamente materos, ellos— tienen en claro que cada tomador de mate guarda un vínculo especial y único con la yerba, la calabaza, la bombilla, la pava o termo, en fin, la parafernalia correspondiente a la materialidad del ritual. En forma concéntrica nadie ignora que ese folclore a su vez se inscribe en la historia y costumbres de la región. Aún con pocos kilómetros de distancia, elementos y formas pueden variar en forma significativa. Si no, obsérvese esa envidiable destreza axilar con que los uruguayos son capaces de lograr una cebadura con una sola mano sin derramar una gota. Parecen varianzas fenotípicas que modifican el aparato prensil de los miembros superiores, y sin embargo resultan nada menos que tradiciones culturales.

Que tanto en quechua (mati), aymara (puru) y guaraní (ka’ygua) existan palabras desde mucho antes de la conquista europea para significar el mate, es señal inequívoca de su ancestral vigencia del Atlántico al Pacífico. Por ese motivo, historiar ese recorrido resulta un ordenador idóneo a partir del cual abrir haces de relaciones. Es la tarea encarada por los autores, que reconocen la planta inicialmente esparcida en forma silvestre, a disposición de las aldeas de cazadores recolectores. Durante el siglo XVI, con el advenimiento del dios vaticano, la devoción por la yerba mate cumple el destino de todo lo desconocido para el blanco: la demonización. Por lo cual la planta comienza operando al modo de signo identitario y resistencia. Hasta que los jesuitas domesticaron la planta, dispusieron sembradíos, sojuzgaron a los pueblos originarios y arrancó otra historia, la de un factor decisivo en las economías precapitalistas regionales.

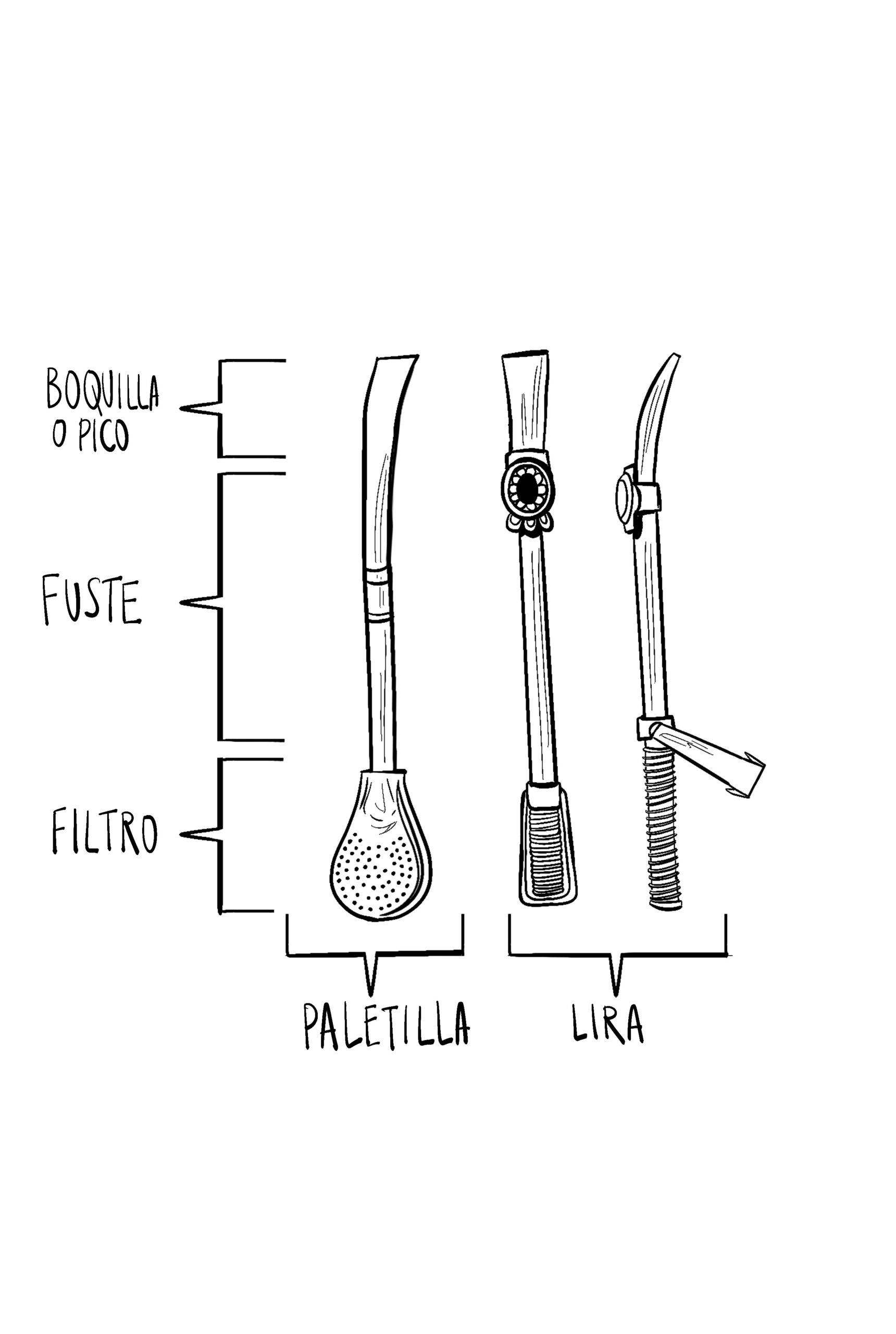

“Matear no es lo mismo que tomar otra bebida. Es un ritual prepararlo, un arte cebarlo y amor compartirlo”; así, el campo de acción mateófilo alberga todas las alternativas presentes en la multitud de sus desempeños. Mate cebado, cocido o tereré; en calabaza, madera, fruto o hueso, metal, enlozado, vidrio, plástico o silicona. Bebido con bombilla de paletilla, caña, resorte o lira; desde pava, termo o pava eléctrica. Amargo, dulce, con yuyos o cáscaras. Solitario, en pareja, en grupo (con un solo cebador o se pasa cebado). Corto o largo, que rinda o que se lave.

Como sea, que sea mate, no es solo mate todo lo que se sorbe. También es antioxidante, protección cardiovascular, anti-obesidad y anti-diabético, neuroprotector (recomendado para el Parkinson) y estimulante. Al hidratar aporta energía y mejora la atención; por eso acompaña las mesas de estudio. Entre sus efectos biológicos hay que descartar que no induce la producción de orina (resultado, en todo caso, de la mayor ingesta de líquido). Tampoco produce acidez estomacal: sucede que la cafeína “produce una relajación de la válvula que separa el esófago del estómago y eso provoca un leve reflujo del líquido estomacal. En las personas que sufren acidez, tomar mate u otras bebidas que contengan cafeína pueden incrementar esa sensación”. Efectos biológicos preventivos, resulta exagerado considerarlos parte de un tratamiento curativo.

Infusión hedonista, elixir dedicado al placer, en cualquiera de sus formas escolta la jornada diaria en la tarea individual tanto como en la socialización. En este aspecto, La ciencia del mate reúne y vierte investigación y experiencia personal de Juan Ferrario y Karla Johan Lorenzo en un completo vehículo informativo, a la vez manual de uso consciente de una actividad cotidiana, más allá de la intuición y el saber consuetudinario.

FICHA TÉCNICA

La ciencia del mate

Juan Ferrario y Karla Johan Lorenzo

Buenos Aires, 2025

208 páginas

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí