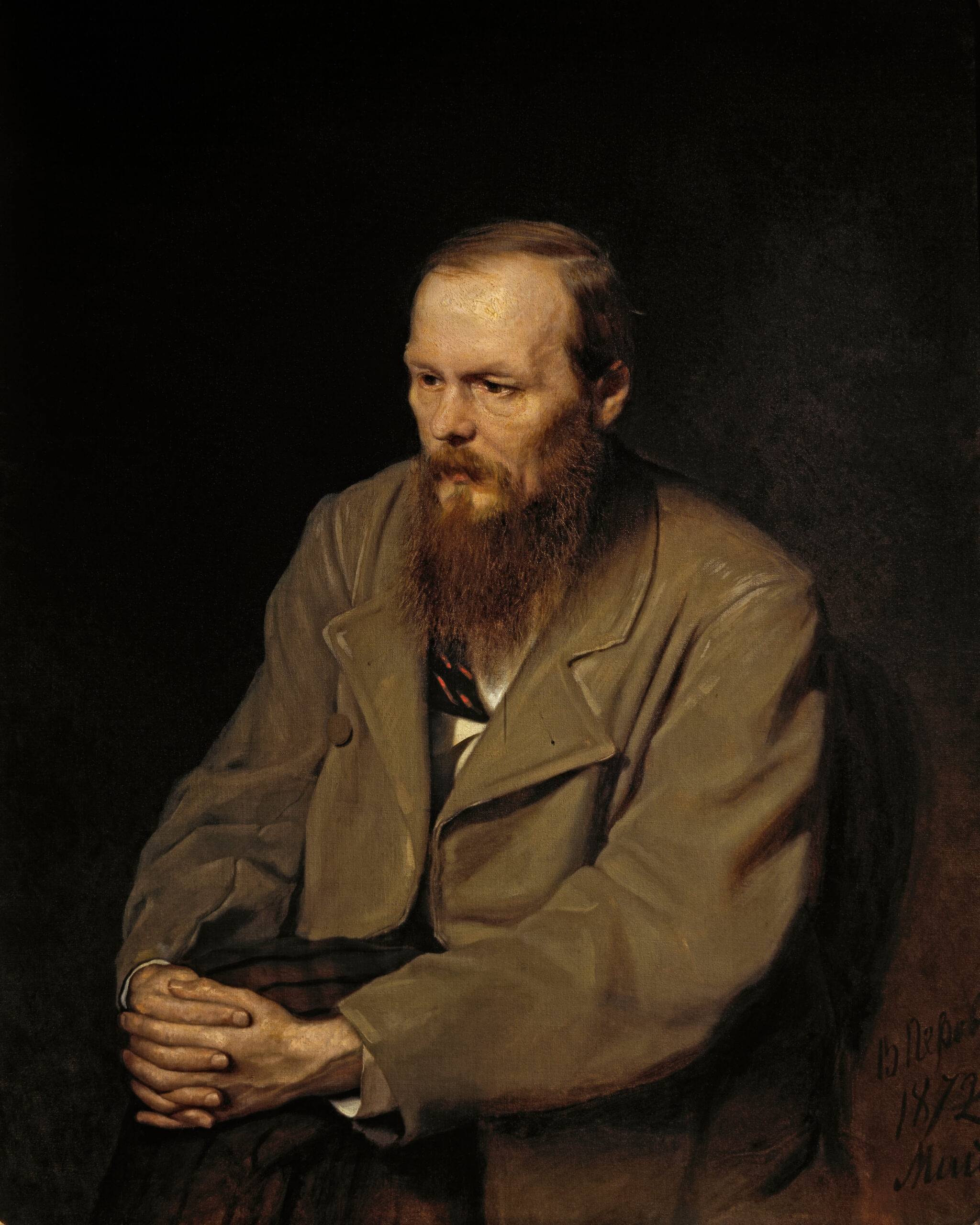

Inquieto ante las revoluciones que estallaban en Europa, el zar Nicolás I decidió amedrentar al pueblo ruso. En 1849 se encarnizó con el grupo de intelectuales —escritores, poetas, periodistas, docentes, estudiantes— que se reunían periódicamente alrededor de lo que se llamaba el Círculo Petrashevski. (En honor a su organizador, Mijail Petrashevski, discípulo del socialista francés Fourier.) Los tipos no hacían otra cosa que compartir textos y discutir, pero el zar les cayó encima, acusádolos de conspirar contra "la seguridad del Estado". Primero los hizo arrestar. Ocho meses después los envió a la Plaza Semyonov para ser ejecutados, en vísperas de la Navidad — el 22 de diciembre. Ya habían ubicado a tres frente al pelotón de fusilamiento, cuando llegó una orden que conmutaba la pena capital por la prisión en Siberia. No se trató de un cambio de idea de último momento, no: la falsa ejecución había sido planeada, como parte de las torturas que concibieron para los prisioneros. Entre los que formaban parte de la segunda tanda a ser fusilada estaba un escritor de apenas 28 años, llamado Fedor Dostoievski. Dos décadas más tarde, Dostoievski recreó la experiencia de estar al filo de la muerte para ser exonerado a último minuto en su novela El idiota, a través del personaje del príncipe Mishkin.

Pero antes, en un texto autobiográfico llamado La casa de los muertos o —dependiendo de la traducción— Memorias de la casa muerta (1860-1862), recreó los años que pasó confinado en la prisión siberiana de Omsk. El pobre Dostoievski las tenía todas en contra. Para empezar, mala salud: sufría de hemorroides y padecía de ataques al estilo epiléptico, que la prisión no hizo más que empeorar. Perdió peso a lo bobo y vivía consumido por una fiebre que lo hacía temblar constantemente, a veces de frío y otras de calor. Además, como era un tipo de familia acomodada, evidentemente educado, el común de los prisioneros —gente del pueblo— lo bardeaba todo el tiempo. Y las autoridades zaristas lo habían señalado como "uno de los convictos más peligrosos", por lo cual vivía encadenado de manos y pies y sólo se le permitía leer el Nuevo Testamento.

La prisión tenía apenas un baño pequeño para 200 convictos, cuyo hedor —spuzza, diría mi tía China— se trasladaba a las barracas, que tampoco eran lo que se dice espaciosas. "En el verano —escribió—, la proximidad de los demás era intolerable; en el invierno, lo insoportable era el frío. Todos los pisos estaban podridos. La mugre del suelo tenía tres centímetros de alto... Estábamos amontonados como arenques en un barril... No había lugar para girar. Desde el amanecer hasta el atardecer no nos quedaba otra que comportarnos como cerdos... Había pulgas, piojos y escarabajos negros a montones".

Podría decir que me acordé de La casa de los muertos a causa de una de las noticias de esta semana: la persecución que el Estado desató sobre periodistas, la censura a la prensa en general, la arbitrariedad del poder. Pero en realidad venía pensando en ese texto porque contiene una frase que conservo muy presente, de dos años a esta parte. "Aun denostado y degradado, el hombre sobrevive", escribe Dostoievski, para a continuación concluir: "El hombre es un ser que se acostumbra a todo".

En los últimos tiempos nos acostumbramos a cosas que deberían seguir siendo intolerables. Por ejemplo, a ser contemporáneos de un genocidio que, ante nuestra impotencia, sigue perpetrándose día tras día. Entiendo que la distancia que nos separa de Gaza y la complicidad con el crimen que practican los mandatarios de parte del mundo —incluyendo al nuestro— nos maniatan como a Dostoievski en la prisión de Omsk, porque: ¿qué podemos hacer, más que protestar por las redes, sumarnos a manifestaciones y boicotear empresas? No queremos ser indiferentes, pero tampoco disponemos de herramientas de eficacia inmediata. Y por eso seguimos adelante con nuestras vidas, mientras los pibitos mueren de hambre o con la cabeza estallada por un soldado israelí que juega al tiro al blanco para combatir el aburrimiento.

Pero también nos acostumbramos a horrores más cercanos. Las noticias de las últimas semanas describen a un gobierno en desintegración, que se comporta como bestia acorralada y tira tarascones hasta a aquellos que querrían ayudarla. En su desesperación, no hace otra cosa que profundizar su hundimiento y su comportamiento se vuelve más denigrante a cada día. El acelerador de este proceso fue la revelación de una conducta que, de ser confirmada, exhibiría enorme indignidad. Porque la existencia de un funcionario público que cobra sobornos es deleznable pero también habitual, congénita al capitalismo. Pero que altísimos funcionarios de nuestro gobierno —todos del Top Five— cobren coimas descomunales al mismo tiempo que desfinancian a los enfermos de cáncer, los jubilados y los discapacitados —a quienes además someten a torturas dignas de Nicolás I, al forzarlos a hacer fila en la calle durante horas, para demostrar que les faltan dos piernas—, es de una bajeza inenarrable. Nada me gustaría más que decir que se trata de una conducta inhumana pero, por el contrario, es bien propia de nuestra especie. Hablamos de gente que encarna lo más repugnante de la naturaleza humana, y que ni siquiera en su hora de crisis deja de comportarse como una alimaña.

("Suele hablarse de la crueldad 'bestial' del hombre —escribió Dostoievski en Los hermanos Karamazov—, pero eso es terriblemente injusto y ofensivo hacia las bestias. Ningún animal sería tan cruel como el hombre, cruel de manera más ingeniosa, ni más artística".)

Quizás por eso me impresionó la película nueva de Benjamín Ávila que se llama La mujer de la fila. Es un relato que no oculta los horrores que solemos hacernos los unos a los otros. Basado en la historia real de Andrea Casamento, una mujer de clase media cuyo hijo de 18 años fue acusado de robar empanadas en Palermo y enviado a la cárcel de Ezeiza —a eso le llamo mal timing: el robo ocurrió tres días después de la marcha convocada por el falso ingeniero Blumberg, en plena histeria colectiva inspirada por la inseguridad—, cuenta la historia de una Andrea ficcional, interpretada por Natalia Oreiro, y lo que le ocurre cuando debe convertirse en una mujer más de las que esperan bajo el sol y la lluvia, en busca de un breve contacto con la persona que aman pero vive en prisión.

Es una película dura, que te mete en la piel de su protagonista y te hace sufrir con ella. Pero lo que me conmovió es que no invita a que el espectador se acostumbre a ese horror, no se queda en la miseria. Al contrario: te saca de ahí y se eleva por encima de la circunstancia, te conduce a la luz. Por eso entendí que se recortaba y despegaba de nuestra realidad de mierda, negándose a dejarse arrastrar a la dialéctica que propone Milei —un juego virtual de ¿Quién es más inmundo?—, para elegir en cambio el camino de la gracia. Y cuando digo gracia no me refiero a diversión ni a risa fácil, sino a la virtud que los cristianos asocian al favor divino: la luz con que el barbón te ilumina según la ortodoxia, para que retomes el camino de la salvación. Sinónimo de elegancia del espíritu, de conexión con lo mejor de la condición humana.

Eso es La mujer de la fila, para mí: una película en estado de gracia.

Volveremos mujeres

El relato —co-escrito por Ávila y Marcelo Müller, también autores de Infancia clandestina (2012)— es parco en detalles, sólo brinda lo imprescindible para ponerte en situación. Andrea es viuda, tiene un hijo de 18, Gustavo (Federico Heinrich) y otros dos más pequeños, niño y niña. Es empleada de una inmobiliaria y depende del apoyo logístico de su propia madre para lidiar con los más chicos. (Situación que, de poder, cambiaría, porque su vieja no ha sido la mujer más comprensiva del mundo y por eso le guarda cierto rencor.)

Tan pronto la policía viola el santuario familiar para llevarse a su hijo, Andrea reacciona con furia que le vale un castañazo de parte de un agente. A partir de allí, su accionar se diversifica. Por un lado hace lo que debe hacer: convoca a su abogado, acude a la comisaría primero y la cárcel después para ver a su hijo no bien se lo permitan. Pero al mismo tiempo opera en modo control de daños, de un modo que revela la vergüenza que la circunstancia le produce: miente en la inmobiliaria, le miente inicialmente a su madre, miente también ante una amiga. A pesar de que no duda de la inocencia de su hijo, oculta que lo han metido preso. Y lo hace porque considera que una situación como esa es propia de gente de otra clase. Cuando recorre por primera vez la fila de mujeres que esperan para entrar en la prisión, se siente como el explorador Livingstone ante los nativos de Botswana: una extranjera, sapo de otro pozo. Para Andrea, esas mujeres —por lo general más morochas, que visten y hablan de otro modo— forman parte de un mundo que no es el suyo.

Ávila se niega a quitar los ojos de la pelota. Podría haber llevado el relato al interior de la cárcel, para mostrarnos lo que para el hijo de Andrea también era una inmersión en un universo ajeno. Pudo haber ahondado asimismo en las razones que llevaron al muchacho a hacer lo que hizo. (La ausencia de figura paterna, por ejemplo.) Pero el relato no se aparta de la protagonista, ni del proceso dramático que la lleva de percibirse como un personaje individual —La mujer de la fila está escrito en singular— a descubrirse parte de una comunidad, la de las mujeres de la fila.

Vuelvo por un instante a la otra prisión, la que Dostoievski padeció en Omsk. Como su salud flaqueaba, el escritor terminó internado en el hospital militar, donde le permitieron leer los diarios y también novelas de

Dickens. Esa influencia se percibe en La casa de la muerte, desde que —como muchos de los relatos del escritor inglés— trata entre otras cosas de una apertura espiritual que lleva a la creación de una comunidad nueva o de una familia nueva, que no necesariamente coincide con los lazos de sangre. La mujer de la fila traza un derrotero similar, con Andrea desligándose de las relaciones sociales que sostenía —porque percibe un manejo morboso de su desgracia, la caridad que sus amigas le ofrecen tiene por objetivo diferenciarse de ella— para proceder, a continuación, a tejer lazos profundos con otra gente. Eventualmente lo hará con alguien a quien conoce dentro de la cárcel, pero la relación que la película subraya es aquella que traba con las otras mujeres de la fila.

Las escenas que describen la ordalía de esas mujeres cada vez que van a la prisión —la revisión corporal, la intervención del personal penitenciario sobre el alimento y las vestimentas que llevan para los presos— son precisas, a la vez que evitan cargar las tintas. Del mismo modo, sugieren la economía informal que tiene lugar paredes adentro: además de servir como moneda informal para el trueque, la comida y la ropa que las mujeres aportan marca la diferencia entre la dignidad y la indignidad, entre el placer y el displacer constante, entre la comodidad y el frío. Son lo único casero —literalmente, de casa— que los presos pueden experimentar durante su forzado exilio. Es la razón por la cual dependen de esas contribuciones, en un sentido que va más allá de lo material.

La misma mesura aplica el director al tratamiento de los convictos, empezando por el hijo de Andrea: las razones por las que están encerrados en Ezeiza no vienen a cuento, ya que, desde que la justicia los condenó, dejaron de ser delincuentes para convertirse en convictos. No importa por qué Alejo, el personaje que interpreta Alberto Amman, ha ido a parar allí. Tampoco importa en el caso de los prisioneros que vemos interactuar con sus familias durante la visita. Se trata de gente, nomás. Hombres caídos en la mala, a quienes el contacto con sus parejas, hijos y parientes reconecta con la humanidad que se les mutiló cuando perdieron la libertad.

También estremece la escena en la que Andrea se reúne en una casa con algunas de las mujeres de la fila que conoció en Ezeiza — y que son, como se percibe a simple vista, no actrices sino parejas de convictos en la vida real. Suena a justicia que Ávila y su equipo, sin salirse de los cánones de la ficción, permitan a esas mujeres narrar parte de esa historia con sus cuerpos, sus palabras y sus lágrimas.

Detrás de cada una de estas decisiones estéticas, propias del estilo que la narración elige para sí misma, hay un posición ética e incluso política. Andrea descubre paulatinamente que esa gente, con quien la vida fue infinitamente menos generosa, es solidaria entre sí y respeta códigos de convivencia. El proceso de acercamiento lo aceita un personaje que se hace llamar La 22 e interpreta la chilena Amparo Noguera. La 22 es la primera en condolerse de la mujer arrasada por el dolor, pero también por sus prejuicios. En las mujeres de la fila, Andrea va encontrando la clase de empatía que necesita para no perder ella misma la humanidad que le queda: un abrazo desprovisto de suspicacias, una mano que no hace distingos sociales, un hombro sobre el que llorar que no teme mancharse con maquillaje corrido.

Solidaridades como esas no abundan afuera, en el mundo de la gente que se considera normal porque tuvo la fortuna de no ser condicionada por la miseria. Como apunte irónico se suma la conducta de la banda acusada por el delito que llevó a Gustavo a la prisión. Se trata de ladrones profesionales, y en su condición de tales, ellos también respetan ciertos códigos. Lo cual los diferencia de la sociedad bienpensante en general y en particular de la sociedad argentina, que ha degenerado a tal punto que hoy parece que todo vale. Si algo demuestran las noticias de estos tiempos es que, con tal de enriquecerse ilícitamente, ciertos funcionarios se han llevado puestos todos los límites. Hoy esquilman a enfermos, moribundos, ancianos, ciegos, mancos y rengos, sin perder el sueño.

Ese es el contexto —por no decir el vacío— en que la película resuena. Por razones que no voy a enumerar aquí, el discurso público oficial —magnificado, además, por las redes y los medios de comunicación— impone hoy una visión de la sociedad argentina que rompe con la que prima al menos desde que abrí los ojos en este país. Más allá de nuestras notorias y profundas diferencias, siempre reivindicamos al pueblo argento como criatura sensible: una comunidad familiera, amiguera, gregaria, que disfruta más y mejor cuando disfruta con otros — en la calle, en la cancha, en el cine. La operación socio-cultural que Milei lidera circunstancialmente pretende jubilar esta identidad nuestra, que funciona desde hace décadas como espejo donde nos reconocemos, y reemplazarla por otra que no puede sernos más ajena, y en consecuencia más alienante. Donde el fluido del que depende nuestra vida y que nuestro pecho bombea no sea la sangre, ya, sino el dinero. Donde los lazos que nos vinculen sean tan sólo aquellos que podemos comprar o sostenemos por conveniencia. Donde la búsqueda del rédito material lo justifique todo, hasta la crueldad y el crimen.

"El grado de civilización de una sociedad —escribió Dostoievski— puede ser evaluado mediante el expediente de entrar en una de sus prisiones". Si el veredicto dependiese del estado de esos edificios y del trato que se dispensa a sus inquilinos, probablemente estaríamos en el horno. Pero si uno considera la humanidad que las mujeres inyectan en ese ecosistema, todavía podríamos alentar una esperanza.

Crimen y redención

La novela La casa de los muertos ficcionaliza los años que Dostoievski pasó en Omsk. (Un ejercicio emparentado con lo que César González hizo en su nuevo libro, Rengo yeta.) A través de un personaje llamado Aleksandr Petrovich Goryanchikov, describe las condiciones en que se vio obligado a sobrevivir. Algunas de las circunstancias difieren de la experiencia del escritor: por ejemplo, Goryanchikov ha sido sentenciado por el asesinato de su esposa. Pero otras son casi idénticas a las que padeció: Goryanchikov también es considerado un caballero, a quien los campesinos tratan con desdén y hasta con malicia. Tampoco edulcora la naturaleza de sus compañeros de infortunio: Gazin es un gigante violento que inspira terror, Luka asesinó a seis personas, Aristov es un noble corrupto y el Mayor, que gobierna la prisión, es "un hombre rencoroso, impulsivo y, ante todo, terrible". (Otro de los personajes, un parricida sin nombre inspirado en un tipo real llamado Ilyinsky, sembró en Dostoievski la semilla de la cual germinaría Los hermanos Karamazov.)

El sistema penitenciario es tan criminal como aquellos a los que intenta poner en caja, de eso no hay dudas. "Exprime el jugo vital del hombre, le contrae el alma, la debilita e intimida", dice Goryanchikov, "y después presenta una momia moralmente seca, media loca, como modelo de corrección y arrepentimiento". Su relato comienza en una nota similar a la de César en Rengo yeta: se trata de "una Casa Muerta en vida", dice, mientras que César arranca contando que, desde el interior de la prisión, "sólo unos metros separaban la vida de la muerte en vida".

Pero el hecho de saberse en compañía de tipos que no eran nenes de pecho no impide que Goryanchikov —como alter ego del autor— reconsidere su repulsión inicial y comprenda que, incluso en Omsk, hay destellos de humanidad y cualidades excelsas en aquellos que lo rodean. "Cuánta alegría me proporcionaba encontrar el oro bajo una ruda corteza", escribió Dostoievski, refiriéndose a sus ex compañeros de prisión. Lo dijo en una carta que envió a su hermano Mijail durante 1854, cuando recién estaba gestando su libro. "Tengo suficiente para escribir tomos enteros. Qué gente tan maravillosa... He conocido al pueblo ruso, y lo he conocido tan bien como muchos, quizá, no lo conocen".

La trama de esa conversión —me refiero al tránsito desde la postura de sentirse agredido por semejante circunstancia, y por eso encerrarse en sí mismo, a la apertura que le permitió conectar con sus compañeros de desventura— la explica Dostoievski en otra parte. En su Diario de un escritor (1873–1881), recuerda un sueño que tuvo el segundo día de Pascua del segundo año de prisión. El sueño evocaba un episodio de sus nueve años, cuando creyó estar a punto de ser atacado por un lobo pero recibió la ayuda de un mujik, un campesino. Este hombre, llamado Marei, lo tranquilizó —no había lobo alguno— y lo bendijo. "No te entregaré al lobo", le prometió. Muchos años más tarde, el Dostoievski del Diario se preguntaba todavía: "¿Qué lo obligaba a amarme? Era nuestro siervo; yo no podía ser para él más que un amo joven; nadie veía su buena acción y estaba seguro de no ser recompensado por ella". Entonces rememora lo que le ocurrió al despertar en prisión, después de revivir su experiencia con el mujik: "Cuando me levanté de mi camastro, cuando miré en torno mío en aquel presidio, sentí que podía mirar a sus pobres moradores de una manera distinta que antes. Todo odio y toda cólera salieron de mi corazón".

La peripecia de las Andreas de La mujer de la fila (tanto la real, Andrea Casamento, como aquella de Oreiro, en el mejor papel que le he visto interpretar) tiene elementos en común con la de Dostoievski. Ambas podrían haber persistido en su aislamiento: persuadirse a sí mismas de que no tenían nada que ver con aquella gente, de que pronto dejarían de verse forzadas a frecuentarla, cuando sus hijos fuesen liberados. Sin embargo, su actitud fue muy otra. A pesar de que su hijo fue declarado inocente, Andrea Casamento fundó la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en el año 2008. En junio de 2021 fue seleccionada para integrar el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Actualmente colabora con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es decir: se convirtió en una activista, sumándose a una tradición virtuosa de nuestra historia. A su manera, las Madres y las Abuelas también han sido mujeres de la fila, aunque la desaparición de sus hijos y nietos las incitase a caminar en círculos por la Plaza de Mayo.

La Andrea de la ficción encuentra en La 22 a su propia mujik Marei, la persona que es generosa con ella aunque no tiene motivos para serlo y por eso la mueve a abrir su corazón. Eso es lo que destaca como campanada en esta realidad sorda que estamos viviendo: la experiencia de alguien que se topó con lo mejor de la humanidad en el peor de los sitios y no le dio la espalda, al contrario — se sensibilizó, se permitió sentir.

El primer capítulo de La casa de los muertos concluye con un episodio similar. Después de describir los espantos de la prisión de Omsk —los barracones infectos, los castigos corporales, la vileza de las autoridades—, Goryanchikov recuerda un mediodía en que volvía de la rutina de trabajos forzados, bajo escolta militar. En el camino se cruzó con una mujer joven y su hija de diez años, "linda como un ángel", aclara. Ambas venían de despedirse de un soldado que acababa de morir, en el pabellón de los presos del hospital donde Goryanchikov estaba asignado. Ese joven había sido el marido de una y el padre de la otra. A pesar de que seguían llorando a lágrima viva, la niña vio a Goryanchikov y le susurró algo a su madre. Segundos más tarde, corrió hasta alcanzar al prisionero y le dijo: "Ten, desdichado", ofreciéndole una moneda. "Toma este kopek, por el amor de Cristo". "Lo agarré —dice Goryanchikov— y la niña volvió muy contenta al lado de su madre".

Todos los que hemos vivido el tiempo suficiente en esta tierra podemos dar fe de que existe gente así, que ni siquiera en su hora de peor dolor deja de ser sensible al padecer de los otros. Y existe gente como esa aun hoy, lo cual contraría el discurso de los poderosos que pretenden que nos resignemos a la idea de que vivir es como estar preso en Omsk. No es verdad que cada uno debe arreglárselas por sí solo, sin importar lo que le ocurra al de al lado. Eso no es vivir: es malvivir, y gracias. Para vivir, hay que aprender a identificar a aquellos que no moverían un dedo para salvarte del lobo, o peor aún: que mientras te ven correr, deciden que saquearán tus bolsillos una vez que el lobo te haya matado. De esa gente hay que alejarse lo más que se pueda, y además pensar cómo ponerle coto, cómo mantenerla en caja para que no pueda dañar a nadie más, o lucrar con el daño ajeno.

Si lo que uno desea es tener una vida plena, que aspira al estado de gracia, lo inteligente es identificar a las personas que nunca te entregarían al lobo.

Y quedarte lo más cerca de ellas que se pueda.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí