1.

Pensé que había sido idea mía, por defecto profesional. Pero no. Durante estas semanas escuché a infinidad de gente decir que uno de los disfrutes que derivaron del triunfo de la Selección fue lo mucho que se pareció a una película o, en los términos más generales, a un gran relato de ficción.

Que se me ocurriese era lógico, puesto que me dedico a contar historias y más aún: sopeso y evalúo los hechos de la vida no sólo por su valor específico, sino por su rendimiento en términos narrativos. Por eso me sorprendí cuando tantos exponentes de otro palo —periodistas deportivos, por ejemplo—, expresaron su beneplácito ante el gradiente narrativo de lo que vivíamos. Les producía placer lo que siempre me complace a mí, que de futbolero tengo poco y nada: que todo esto oliese a historia perfecta, con héroes, villanos, arco narrativo, suspenso intolerable, alivio cómico, subtramas, inolvidables personajes secundarios, banda de sonido, batalla final, coronación gloriosa y un The End a todo trapo — y a puro sol.

Si me permiten el ejercicio, voy a tratar de condensar y ordenar lo que venimos experimentando. Eso sí: para que el experimento funcione, necesito de su colaboración. Debo pedirles que durante un rato se abstraigan de la realidad. Que olviden el detalle de que todo lo que voy a contar es verdad, y que pretendan que lo que diga a partir de ahora es tan sólo una historia delirante que me llegó y que muero por compartir con ustedes. Por un rato al menos, tomen lo que digo como si se tratase de un cuento, o de una película, o de la sinopsis de una serie que amarían ver.

¿Están listas, listos?

Abramos el telón.

2.

El epicentro de todo lo que ocurre en esta historia es un sufrido país sudamericano, veterano en materia de crisis terminales. Hablo de una tierra encadenada a la noria de un ciclo de sometimiento que de a ratos consigue frenar, pero sin romperlo nunca. No es que sea original al respecto, su sojuzgamiento se parece al que se verifica en otras partes. Debilidad ante las potencias mundiales, siempre abusivas. Una casta superior adicta a la sangre de los pobres y prendida de la teta del Estado. Una dirigencia política que, a grandes rasgos, no sabe o no quiere construir el poder que sería necesario para poner coto a los abusos de los mega-ricos y, en consecuencia, renuncia a capitalizar el apoyo de quienes la votaron. Por último, una sociedad que vive perdiendo por goleada la experiencia de cada día y por eso se siente agotada pero también confundida por los medios electrónicos, cuyo torrente, en vez de contenerla y darle esperanzas, la atormenta constantemente, diciéndole qué pensar, qué hacer, qué sentir.

(A esta altura podría poner nombre al país imaginario, cosa que en la ficción se hace a menudo. ¿O nunca escucharon hablar de la Atlántida, Lilliput, Freedonia, Costaguana, Tierra Media, Gilead, Panem, Wakanda y tantos otros? Pero no caeré en la tentación, porque ustedes no lo necesitan. Los considero un público sagaz y avezado en materia de relatos. Sigo.)

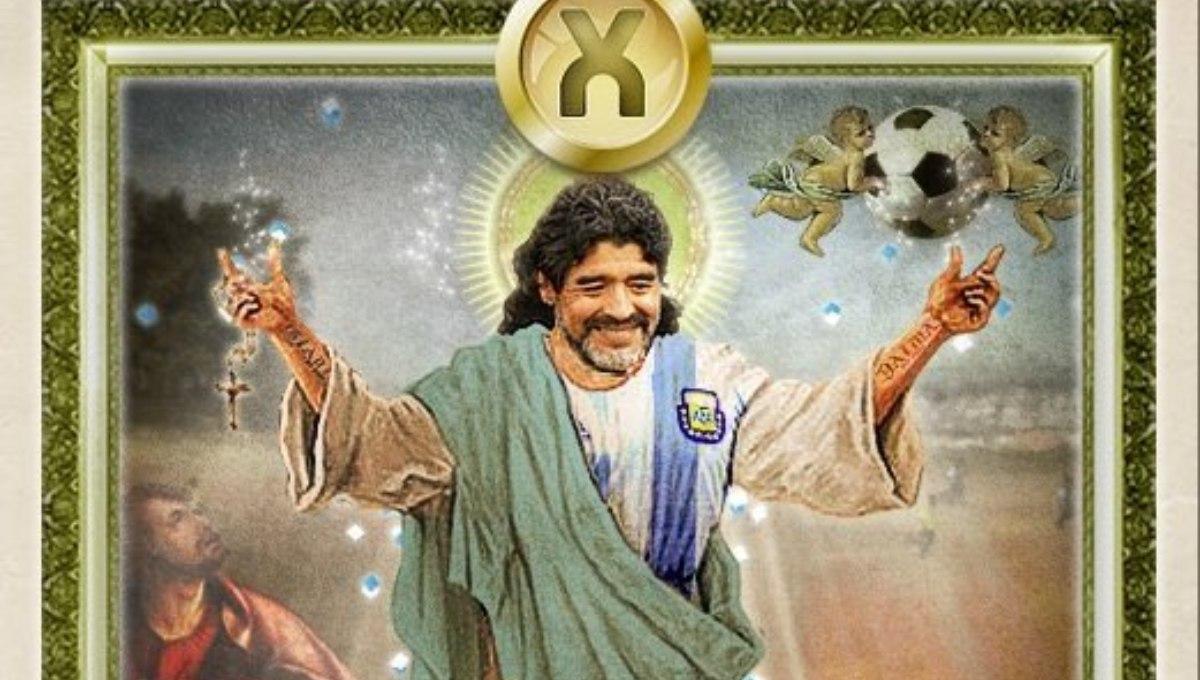

Pasa que este país del que hablo, tan similar a otros en tantos aspectos, tenía un rasgo singularísimo: contaba no sólo con un Dios futbolístico —una mega-estrella que la rompía en las canchas del mundo pero además era incontenible fuera de los estadios, persona exuberante—, sino con dos. Es verdad que, a simple vista, esas figuras no podían ser más distintas. Una venía del puto suelo de la miseria, creaba belleza cada vez que tocaba una pelota y era la perfecta expresión del pueblo del que había germinado: fiestero, bocón y populista en términos políticos, un Muhammad Ali latinoamericano. Pero su vocación de vivir, luchar y gozar a mil terminó cobrándole un precio, y se lo llevó antes de tiempo. (De hecho, este personaje —llamémoslo Diego, para facilitar la cosa— vivió apenas hasta los 60 años, coincidiendo en esta Tierra sólo durante tres décadas y monedas con el Dios ulterior.)

Su muerte no dejaba de ser llorada, pero nadie hablaba del Diego como de una ausencia. ¡Nunca había estado más presente! Si, en mi condición de Narrador, se me permite romper aquí con la cuarta pared, daré testimonio de que yo mismo vivía en un barrio del cual, en cualquier dirección, no podía salir sin toparme con murales con su imagen y la leyenda Paternal, Tierra de D10S. Pero la cosa no se agotaba en la omnipresencia de su ícono y en la música recurrente de su santo nombre: su influjo pesaba, además, desde la dimensión ultraterrena. Pero no debería spoilearme a mí mismo. En términos narrativos, eso sería pecado.

El segundo Dios venía de orígenes no tan humildes, pero sí sencillos. Era tranquilo, parco y parecía no tener intereses más allá del fútbol y sus afectos. Por esa razón, durante la deslumbrante carrera profesional que llevó adelante en el extranjero, muchos de sus connacionales le habían criticado que no imitase fielmente el modelo del Dios Diego. No les bastaba que este pibe —digámosle Leo, para aceitar la narración— fuese un jugador descomunal: casi que reclamaban que hiciese bardo como el otro, que incurriese en excesos, que dejase jirones de sí mismo en cada escaramuza con la vida — que se inmolase por todos, como corresponde a un Mesías que se precia de tal. Por eso lo acusaban de pecho frío, es decir de jugar sin sentir, sin emoción; y atribuían a esa apatía el hecho de que hubiese conquistado todos los trofeos y premios concebibles, menos la Copa del Mundo vistiendo la camiseta de su país natal.

Imaginen lo que tuvo lugar cuando, estando más cerca de la edad de retirarse que de perseverar, se le ocurrió asociarse a un coach tan joven como inexperto para encarar el Mundial 2022. Exactamente: le dijeron —les dijeron— de todo, menos bonitos. Ni siquiera sirvió de atenuante el hecho de que, como parte del tránsito hacia el nuevo Mundial, la Selección arrebatase la Copa América a uno de sus adversarios proverbiales. Esa peregrinación hacia el Mundial estuvo signada por una campaña persistente, en la voz y la imagen de ciertos comunicadores que coincidían en ciertos medios, y que sólo auguraban una catástrofe. Tan persuasiva fue esta campaña que consiguió que no pocos compatriotas, en vez de alentar a la casaca propia, le deseasen lo peor a la Selección. Llegó a haber gente que formuló públicamente —en las redes, bancando con su nombre real y con su foto— su aspiración a que se los derrotase de una y regresasen a casa sin superar la primera ronda. (Podría, a esta altura, subrayar que esos comunicadores, esos medios y esos ciudadanos respondían a un sector político muy claro y específico. Pero ustedes son un público sensible, y no merecen que incurra en trazo grueso. Prefiero concentrarme en el relato.)

Cuando la Selección debutó en el Mundial perdiendo ante un equipo que distaba de figurar entre las potencias futbolísticas, el fuego mediático y político arreció. El blanco principal aquí fue el entrenador, cuya culpabilidad se dictaminó sin necesidad de juicio previo y cuya cabeza se demandó a gritos como parte de la condena. (Para no abusar del trato cachazudo, aquí lo llamaremos por su apellido, o sea Scaloni.) Es verdad que esa derrota inicial ponía a la Selección en una situación imposible, la necesidad de imponerse sí o sí en todos los partidos subsiguientes. Una hazaña cuya probabilidad era casi nula, en términos humanos pero también matemáticos. Nada relativizaba el dramatismo de la circunstancia en que se habían metido, ni siquiera las distracciones que ofrecían los personajes que iban sumándose a la historia: por ejemplo el arquero —a quien le diremos Dibu porque se comportaba como un cartoon, puro Ello freudiano, pulsión de vida sin filtros—, que después de los pepinazos que se comió en el primer partido pidió consulta urgente con su psicólogo.

La bronca de los que llevaban años tratando de voltear a esa Selección era demasiada y le dispararon a Leo, a Scaloni y a Dibu pero, como sobraba munición, también se la agarraron con un mediocampista, cuyo desempeño insatisfactorio durante el partido atribuyeron a la relación sentimental que el muchacho —Rodrigo, para nosotros— sostenía con una estrella pop. Difícil que una tarde desangelada dependa de condimentos periféricos, como el perfume favorito o el talle del jean que se usa. De haber influído algo, sería lógico pensar en cosas como las características del equipo contrario, un flaco momento físico o los nervios del debut. Pero la campaña en contra de la Selección —que a cada hora se condensaba más, adquiriendo la forma de una nube negra— no discriminaba entre sensatez e irracionalidad. Cualquier objeto arrojadizo le venía bien.

Con la cara todavía arrebolada por el cachetazo, los muchachos de la Selección podrían haber producido excusas a granel. Sin embargo, no fue eso lo que hicieron. Al contrario: asumieron la derrota y pidieron un voto de confianza. No los vamos a dejar tirados, juraron públicamente. (Una linda expresión, dicho sea de paso. Podrían haber reclamado un poco de fe de cualquier otro modo, pero lo hicieron de uno que desnudaba que sabían que su pueblo ya había experimentado muchas veces eso de ser convocado para terminar varado, y abandonado, a medio camino.)

Pero claro, en ese brete —batidos de arranque por un equipo menor—, el pedido de un plus de confianza sonaba excesivo. De repente, el equipo al que la afición había bautizado con un apelativo simpático —porque La Scaloneta sonaba a máquina pero no a maquinón, sonaba a taller de barrio, a motorcito marca nacional— parecía tan insustancial como la Subtrenmetrocleta con que la ciudad más ostentosa del país había tratado de poner un moño vistoso a una chantada — vender gato por liebre.

En este punto tan inquietante, apelaré a uno de los recursos típicos de la narrativa y diré: continuará.

3.

Los tres partidos siguientes —contra naciones llamadas, en un alarde de imaginación, México, Polonia y Australia— permitieron remontar el bajón, superar la fase inicial y aferrarse a una módica esperanza. En esa situación apenas más relajada, empezaron a sumarse elementos que enriquecieron la historia y permitieron empezar a disfrutarla de un modo inesperado.

El insólito apoyo del pueblo de Bangladesh, que celebraba las victorias de la Selección como si fuesen propias. El canto espontáneo en alabanza a una señora de edad, que se sumó a los leit-motivs musicales del Mundial. El jugador de la Selección que alimentó una broma a sus expensas, generada a partir de la confesión de que había querido cortarse el pelo como Beckham. (La chanza permeó tanto, que algún diablillo se permitió entrar en Wikipedia y cambiar la foto de Beckham por la del jugador de la Selección.) El integrante del cuerpo técnico que, desde su sitial en el flanco de la cancha, expresó un sufrimiento digno de una estrella del cine mudo, a lo John Barrymore. Los japoneses que, en cumplimiento de una apuesta, instalaron una gigantografía de Leo bajo el mar. El nene que había dibujado sobre papel el nombre de Leo y el número 10 y lo había aplicado a su remerita, hasta que desconocidos le consiguieron una casaca de las buenas. El viejo que miraba la tele en la vidriera de un Frávega y obtuvo un televisor. El delay sistemático del servicio de Flow. (Dicho sea de paso: gracias a mis vecinos de enfrente, cuyos gritos me permitieron gritar los goles antes de que se concretasen en mi pantalla.) El hashtag dedicado a un ex Presidente cuya administración le había jodido la vida no sólo a la generación presente, sino también a las que habrían de venir: #MacriMufa, que empezó como joda, se convirtió en una bola viral y pareció ser confirmado por los hechos a cada paso. (Porque cada equipo o jugador extranjero del que el ex mandatario hablaba elogiosamente caía fulminado.)

Aun así, la marea propagandística de tinte negativo no aflojaba. Cuando tenía que anunciar algo respecto de la Selección, el diario más vendido de su país natal no elegía una linda foto de Leo sino una en la que se lo veía derrotado, en el suelo, cubriéndose la cara con la mano para ocultar su desazón. (Imagen que, por cierto, no provenía de este Mundial, habían hurgado en su busca con toda malicia.) A otro diario importante, en este caso de una nación del Hemisferio Norte —que no dejaba levantar la cabeza al país austral, mientras sostenía su propio racismo fronteras adentro—, no se le ocurrió nada más apropiado que preguntarse por qué no había jugadores de piel negra en la Selección. El texto no era malintencionado, concluía que el país había decidido percibirse blanco, porque identificó la civilización con la inmigración europea. Pero la difusión que se hizo de su planteo sí lo fue. De repente, desde un sector periodístico y social se sugirió que la Selección era de baja estofa porque carecía de negros pulenta, como esos que engalanan a otras potencias futbolísticas y hacen que sus selecciones parezcan la vanguardia del ejército nubio. Nuestros muchachos —más bien bajitos, tanto el Dios Diego como el Dios Leo no pasaban del metro sesenta y cinco— eran más bien negros cabeza — desteñidos, material de outlet.

Pero basta de digresiones. Volvamos al Mundial, que seguía jugándose en una nación exótica y un tanto artificial llamada Qatar — una Las Vegas de Medio Oriente.

El repunte en materia de resultados condujo al primer duelo agónico: el enfrentamiento de la Selección con un rival histórico de nombre (casi) autodeprecatorio: Países Bajos. En el paño de ese match tallaban una pieza del pasado — aquella final del '78, cuando la hoy ex Holanda encarnaba el mejor fútbol del mundo— y dos del presente. La primera, el dato de que la actual reina de Países Bajos fuese nativa del mismo país de La Scaloneta, y además hija de un ex funcionario de la dictadura que sojuzgaba al pueblo de la Selección, cuando los hombres de Menotti vencieron a La Naranja Mecánica. (Permítaseme romper nuevamente la cuarta pared, para plantear una reflexión. ¿Una compatriota de Leo, Scaloni y el Dibu, reina de Países Bajos? No existe país de ficción más desmesurado e impredecible que este del cual proviene la Selección de nuestros protagonistas.) La segunda pieza que marcó el derrotero del partido fue el picante que sazonó Van Gaal, coach de la actual selección neerlandesa, al menospreciar públicamente a Leo y espesar así el guiso de su maltrato histórico a otros jugadores locales, como el veterano Riquelme y otro aún en actividad, un flaquito hecho de mimbre a quien todos le decían —apropiadamente— Fideo.

El match no fue apto para cardíacos. La Selección se puso arriba dos a cero, con gracia y energía. Pero en los últimos tramos los paisbajeros contragolpearon e, in extremis —se iba ya por el décimo minuto del alargue del segundo tiempo, concedidos por un árbitro que repartió amarillas como nene impopular que regala invitaciones para ver si alguien cae a su fiesta—, lograron empatar. Lo cual demandó una media hora extra de juego, que concluyó sin goles y no dejó más remedio a los arqueros que someterse al pelotón de fusilamiento desde el punto del penal. Circunstancia en la cual tuvo lugar el primer show de Dibu, perturbando al soplapitos y a los adversarios con su comportamiento entre errático y desafiante. ¿Se las hago corta? Atajó dos penales y la Selección envió a Países Bajos de regreso a casa, a recibir el consuelo de la reina rubia proveniente de una tierra de (casi) negros.

Pero antes de que abordasen ese vuelo ocurrió algo fuera de toda previsión.

4.

Todavía duraba el festejo de la Selección cuando Leo hizo algo que destrozó su imagen de pecho frío, tímido y apocado. Corrió hasta el banco donde Van Gaal masticaba su derrota, y con un saltito se le plantó adelante e hizo un gesto que sólo podían interpretar sus compañeros de la Selección y parte de sus compatriotas: llevó ambas manos abiertas a la altura de sus orejas y se quedó así, como si estuviese tratando de escuchar mejor.

Ese gesto —al que se conocía como Topo Gigio, en honor a una marioneta que fue popular entre los niños del sur a fines de los '60— emulaba el original de Riquelme, aquel jugador que había sido maltratado por Van Gaal pero que antes, en el 2001, había sido maltratado por el presidente de su equipo, Boca Juniors, que lo negreaba a pesar de que era su MVP. (Jugador Más Valioso, que le dicen.) Catorce años más tarde, ese presidente de Boca llegó a Presidente de la Nación. (El mismo que arruinó el país y, como ya lo conté, se ganó el hashtag #MacriMufa durante el Mundial. ¿No les digo que este país es tan delirante que nadie podría inventarlo?) Si al gesto que Riquelme hizo mientras su afición lo ovacionaba se le adosasen subtítulos, diría: ¿Ves? La gente me ama y vos sos tan pelotudo que no te das cuenta.

¿Podría alguno de ustedes, a esta altura del relato, pensar que esa reacción de Leo fue casual? Sin necesidad de tirar del piolín político, el gesto que retomó entonces significaba al menos dos cosas inapelables. Primero, que había eligido ponerle la tapa a Van Gaal con una actitud que además era una reivindicación de Riquelme y de los compatriotas a quien el neerlandés destrató. Pero ese gesto tan extemporáneo en Leo remitía también al primer Dios futbolístico — era una guapeada digna del Diego. El signo no pasó desapercibido. ¿Se estaba dieguizando Leo? Minutos después, rompiendo otra vez con su personaje habitual, interrumpió una entrevista televisiva para poner a parir a un jugador neerlandés con quien había tenido pica durante el match. "¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo?", le dijo a Weghorst, que seguía fuera de cuadro. "¡Andá pa'llá!" El video se volvió viral en el mundo entero y la frase se eternizó en remeras y memes. Alguien remixó Jingle Bells con Leo cantando bobobó todo el tiempo. En algún lugar del ultramundo, el Dios Diego se revolcaba de risa.

Pero el triunfo que resultó de aquella batalla campal tampoco atemperó la mala onda de los ciertos comunicadores y sus ciertos medios. Como la Selección se había impuesto y el pueblo estaba feliz, buscaron entrarle desde otro ángulo. Y prendándose del gesto de Leo y de una puteada del Dibu, salieron a decir que los jugadores de la Selección eran vulgares, del latín vulgaris, perteneciente a la gente común. Así como lo oyen: para vituperar a los compatriotas que los representaban ante el mundo entero, los periodistas salieron a decir que, además de negros de segunda selección, eran también patanes, rústicos, chabacanos. Los muchachos se enteraron pero decidieron no responder a ese ataque. Un silencio que, como quedará claro en breve, no significó que lo hubiesen olvidado.

Mientras tanto, más allá del círculo de los fabricantes de ponzoña, el partido ante Países Bajos hizo que la Selección comenzase a ser vista bajo otra luz. Seguía jugando lindo, con elegancia y con ganas, pero todavía distaba de ser un equipo perfecto. Cuando se desconcentraba, le hacían daño en tiempo récord. Algo que hubiese desmoralizado al más pintado: te la regalo, esa de desgastarse durante '80 minutos para que en el tramo final el marcador regrese a fojas cero. Cualquier otro se hubiese desmoronado en semejante encrucijada. Pero este equipo no: aun agotados, volvieron a arrinconar al equipo contrario contra su arco. Y lo que no lograron en tiempo reglamentario, lo añadieron mediante tiros penales y la eficacia de Dibu a la hora de comportarse como Dibu. Cuando no quedaba más remedio que atajar a once metros, Dibu garantizaba dos cosas: la gloria de su despliegue y, acto seguido, su paso de comedia. Todavía estaba en el estadio cuando le preguntaron por qué habían llegado a la semifinal y el Dibu respondió, siempre heterodoxo: "Porque tenemos huevos".

"Huevos".

Pero además de huevos esta Selección tenía otra cosa, que a esa altura se volvía inocultable. No eran un equipo tan sólo en términos formales, sino efectivamente, emotivamente. Eran una banda, como esos teams de las películas que primero se asocian a regañadientes y después le hacen frente al más malo, espalda contra espalda y cuidándose entre todos. Los Doce de la Pelota. (Porque 11 + Scaloni.) Los S-Men. Bastardos Con Gloria. Los Guardianes de la Galaxia Futbolística. Los Increíbles de Verdad. Los Leonel's Eleven. (Porque tanto Leo como Scaloni se llamaban Lionel: ¿vieron cómo pensamos en todos los detalles?) Tanto en la cancha como ante el escrutinio público, se percibía que los pibes estaban compenetrados con la misión de ayudar a Leo a conseguir su primer título mundial. Pero no desde la sumisión a una estrella, sino desde el afán de cumplirle el mayor de los deseos al amigo admirado. Más de uno de ellos, cuando pibes, habían soñado con ser Leo. Ahora la vida les ofrecía la oportunidad única de jugar asociados a sus pies. ¿Qué Robin menospreciaría la oportunidad de demostrarse digno de la confianza de Batman?

Pero el discurso que bajaban incluía un elemento más. Decían jugar con la ilusión de obtener justicia para el ídolo, pero siempre agregaban que ante todo jugaban para 45 millones de compatriotas. Con conciencia de que mucha de esa gente estaba jodida, y necesitada de una alegría como de un litro de leche para sus pibes. Dibu recordaba que su propia infancia no había sido fácil. Otros se mostraban más discretos —no era difícil ser más discreto que el Dibu—, pero arrastraban historias que todos conocían. De niño, el Fideo había llenado bolsas de carbón junto con su padre. Montiel, hijo de un albañil y de una empleada doméstica, acompañaba cuando crío a su abuelo, dueño de un carro desde el que vendía fruta.

Por supuesto, no todo el mundo creía en la sinceridad de sus palabras. Un connacional escritor, que hace tiempo cambió la tinta por la amargura, sugirió que no había que dejarse engañar. Debíamos verlos como lo que eran: millonarios, mercenarios. Déjenme echar mano a un flash forward y asomar la napia por anticipado en el fin de la historia, para aventurar, con la copa ya en casa, que al final del viaje quedará muy en claro quién decía lo que sentía y quién hablaba desde el resentimiento.

5.

Sucedió la semifinal contra Croacia, en la que se impusieron con honra. Al final del match, tanto el Fideo como Leo abrazaron al crack Modric y Leo interrumpió una entrevista para recibir la felicitación del DT Daliç, a quien no mandó ni p'allá ni p'acá. Cuando se le hizo notar la diferencia en el trato, dijo que los jugadores de Países Bajos les habían faltado el respeto, pero que los croatas no. Al mejor estilo Buster Keaton —es decir, sin palabras—, los muchachos de la Selección demostraron que reaccionar ante la ofensa no significaba vulgaridad, sino amor propio, respeto por sí mismos; y que, ante un rival digno, podían hacer gala de la caballerosidad que sus detractores cacareaban pero, ay, nunca practicaban.

Y entonces sobrevino el climax del relato. La batalla definitiva, por la Copa del Mundo. A la que no llegaban como favoritos, porque debían enfrentar a los actuales campeones, los elegidos de Francia. Que además contaban con el futbolista del momento, un chico de apenas 23 años —o sea fresco, hambriento de gloria— llamado Mbappé. Razón por la cual la cosa pintaba como pintó entre los 300 espartanos y el ejército persa, o sea: despareja. Sin embargo, a diferencia de los franceses, que sólo jugaban para demostrar que todavía la tenían más larga que los demás, la Selección llegaba al campo de batalla del Lusail con toda la motivación del mundo. Y si a alguien todavía le hacía falta un empujoncito en materia de persuasión, lo propinó el bocafloja de Mbappé. Que salió a decir que el fútbol europeo era superior al latinoamericano — nada menos que él, que era compañero de Neymar y de Leo en el PSG. (Estuvo flojo, además, porque siendo hijo de un inmigrante camerunés, sobreactuó su pertenencia a la Europa que lo había adoptado hacía cinco minutos, y por conveniencia. ¿Vieron que ser negro posta no es garantía de nada?) A razón de lo cual, los pibes ya no solo querían ganar por Leo y por los 45 millones de argentinos, sino además por todos los latinoamericanos y sus futbolistas.

Durante largo pero largo rato —más allá del primer tiempo—, el partido fue como haber muerto ya y llegado al Cielo: la Selección no erró un pase, anuló a Francia por completo y dio cátedra de buen fútbol, poniéndose en ventaja (¡otra vez, como frente a los neerlandeses!) por dos goles. Era un match soñado. Tan espectacular como la batalla de Helm's Deep en Las dos torres. Tan bien planeado como el ataque de T. E. Lawrence y sus irregulares al dominio turco en Aqaba. Pero cuando faltaba poco, dos estiletazos de los franceses —de Mbappé, para más inri— empataron la cosa. Se repetía la pesadilla. Después de haberlo entregado todo, había que ir a tiempo suplementario. Media hora más de juego, contra un equipo que había reaccionado de su estupor y estaba envalentonado.

Pero, ¿cuál era la opción? ¿Bajar los brazos, entregarse, después de haber llegado tan lejos? La Selección cantó vale cuatro y Leo metió el gol del triunfo durante el segundo complemento. Pero en los estertores del match, el árbitró marcó un penal a favor de Francia, ¿y quién lo ejecutó? Mbappé. No conforme, en el minuto final, solo frente al Dibu, otro europeo de piel negra, Kolo Muani, sacó un cañonazo destinado a convertirse en un 4 a 3 que consagraba a Francia y le permitía conservar la copa.

El Dibu lo bloqueó sin amilanarse, convirtiendo su cuerpo en una muralla.

Otra vez a penales. Se cumplía la máxima que pesaba sobre el destino del país latinoamericano: Nunquam sine dolore, lo cual significa nada sin sufrimiento. A miles de kilómetros de distancia, marchitándose bajo el sol de millones de pantallas, un país entero se preguntaba cómo sobrevivir a semejante tensión. Rechinando dientes. Encomendándose al cielo. Mordiendo cosas. Arrojando otras. (Mi compañera, si se me permite la infidencia, saltaba encima de la mesita ratona de metal que tenemos en el living. Sonaba como un redoblante del tamaño de una bañadera.)

Claro, quien dice penales, dice Dibu. Y el tipo se agrandó más grande aún de lo que ya era. Volvió loco al árbitro, hasta que se ganó una amonestación. Mareó a los franceses, se apoderó de la pelota y la tiró lejos, obligando a que uno de sus adversarios la fuese a buscar. Celebró su primera atajada con gran espamento. Cuando le lanzaron un tiro desviado, salió corriendo mientras hacía un bailecito más adecuado al Moulin Rouge que a la cancha. Y entonces llegó el tiro crucial, aquel que podía marcar la victoria de la Selección. Con la presión del país y aledaños sobre sus hombros, Montiel —aquel que acompañaba a su abuelo en el carro, vendiendo fruta— convirtió el gol con el aplomo de los elegidos.

Todos los ojos estaban puestos entonces en Montiel y en el arquero Lloris. Pero quienes posaron la vista en Leo, que contemplaba la escena junto a sus compañeros, lo oyeron pronunciar esta frase: "Vamos, Diego, desde el Cielo". En el instante clave, Leo se encomendaba a aquel que seguía siendo su Dios. Y la pelota entró.

Sus compañeros saltaron para celebrar, pero Leo no. Leo implosionó y se desplomó, hasta que lo reanimaron a fuerza de abrazos.

(Al mismo tiempo, allá en la patria, alguien circulaba en bicicleta por la desierta Avenida Corrientes, grabando con su celular. En el momento en que Montiel metió el gol se oyó un bramido fenomenal; y, acto seguido, empezó a brotar gente de todas partes como una marabunta, enloquecida, saltando y gritando. Ni Spielberg te filma una cosa así.)

El resto es historia. Dibu haciendo un gesto guarango con el Guante de Oro —incorregible, diría Borges—, Mbappé recibiendo un premio con cara de ojete, la algarabía de la Selección una vez que la Copa llegó a sus manos.

Cualquier otra historia de este cuño concluiría con el regreso de los héroes a su pago chico. Localidades de nombres que pocos habíamos oído, como Calchín, Laguna o Pujato, donde abundaban el calor de los íntimos y la comida casera. Pero, como ustedes intuyen ya, antes de llegar a esa instancia la historia se dio una coda que estuvo a la altura de la gloria obtenida.

La más grande superproducción que se haya visto nunca en este país.

¡Y la improvisamos de pe a pa!

6.

Una vez entregada la Copa, fueron millones los que salieron de sus casas para celebrar el triunfo de la Selección. La mayoría eligió el sitio neurálgico más próximo: plaza o cruce de avenidas. Pero en la capital del país sudamericano, multitudes acudieron a la aguja de cemento que se había erigido en 1936 para conmemorar el Cuarto Centenario. Desde el aire se veía caminar a las masas por todas partes, confluyendo sobre esa "espada de plata refulgente" —que así la llamó un poeta, de nombre Fernández Moreno— que parecía atraer con poder magnético.

Fue una tarde inmejorable. Por un momento, tuvo especial sentido que la bandera del país latinoamericano replicase el celeste del éter, el blanco de las nubes y el astro sol: dada la cantidad de casacas con los colores de la Selección, era como si el cielo mismo se hubiese derramado por las calles.

Pero todo eso fue nada al lado de la recepción que se brindó al segundo día, cuando la Selección regresó al país. Esa vez no hubo festejos aislados en cada localidad. Todos aquellos que estaban disponibles y dispuestos se concentraron sobre el trayecto que el equipo haría a bordo de un ómnibus, en la esperanza de verlos y vitorearlos.

La caravana quedó trunca, por culpa del mal manejo de las autoridades de seguridad. Pero de todos modos produjo imágenes inolvidables. Arriba del ómnibus, los futbolistas celebraban como la gente que estaba abajo, en las calles, saludando al vehículo a su paso: cantando a los gritos, en cueros, sacándose selfies, bebiendo de botellas plásticas cortadas al medio y asándose al sol. Lejos de allí, muchedumbres circulaban como hormigas por avenidas y autopistas, fluyendo a la velocidad de la sangre. Un drone que planeaba sobre la Avenida 9 de Julio registró la marea humana, que desde las alturas parecía un infinito guiso de lentejas; superó los postes de luz, todos los cuales tenían personas encaramadas a sus topes, después de haberlos trepado cual palo enjabonado; sobrevoló una imagen enorme del Dios Diego y después se elevó hasta revelar a la gente que había coronado la cima del Obelisco, a 60 metros de altura. (Una escena más espectacular que las producidas por Peter Jackson y un batallón de nerds para El señor de los anillos — sólo que, en este caso, la imagen no había sido creada digitalmente, sino que reproducía algo real.)

Y en los planos cortos, escenas que traducían incalculables variaciones sobre el tema de la misma alegría. El comerciante de origen ruso —ruso de Rusia, ¿eh?— que regalaba banderas argentinas desde su comercio del Once. El pibito que avanzaba a lomos de un vehículo disfrazado de Dibu, con un arco detrás. La gente que amenizaba la espera en una autopista bailando El meneaíto. El tipo disfrazado de poronga que, desde un alero, le dedicó a Mbappé esa frase del Diego que sintetizan las iniciales LTA. Las abuelas a las que se lalaleaba en todas partes. Los que se llevaron un semáforo como souvenir. Los jinetes improvisados que pasaban flameando banderas. La mujer que se puso en pelotas y se trepó a un farol. Los curas, las monjas y los argenchinos desaforados. Los corresponsales extranjeros fotobombeados por el descontrol nacional. El gigantesco árbol de Navidad, lleno de adornos humanos. El loco que se pegó un palo y, mientras lo sacaban en camilla, seguía arengando con su brazo sano. No sólo Peter Jackson se hubiese sentido humillado: también Fellini, que ante semejante espejo se hubiese descalificado a sí mismo por gris, comedido y falto de imaginación.

Por eso no habrá mejor momento que este para cerrar la historia y chantarle el The End a toda fanfarria. Le doy rosca a la orquesta, que rueden los nombres del equipo técnico, chin pun y a otra cosa.

Pero como parte de la gracia de una buena historia pasa por la charla ex post facto con los amigos, si todavía están acá y me aguantan un rato más, les comento qué me pareció a mí — y después, ustedes dirán.

7.

Que la historia me encantó está más que claro. Me la compré entera y la disfruté de pe a pa. Y eso que, como dije, soy menos futbolero que Bruno Gelber. Pero como narrador me resultó irresistible, porque estaba resuelta hasta en sus mínimos detalles. El hecho de que el nuevo dios Messi haya compartido este mundo con el D10S Maradona durante 33 años — la edad de Cristo. Que la Plaza de Mayo y el Obelisco hayan sido copadas por un pueblo feliz cuando se cumplían 21 años de la represión que produjo cinco muertos en ese mismo lugar (en el país entero, el total de muertos fue de 39) y determinó la renuncia de De la Rúa. La reversión simbólica del luto de aquellas fechas completada por los pibes de la Selección, que circularon por el lugar en helicóptero y anularon la mufa del De la Rúa que eligió huir en una de esas mismas máquinas. Y la cosa no terminó entonces. El jueves 22 las Abuelas —cuyas gráficas incorporaron rápidamente el la la la la la consagrado por el Mundial— informaron de la recuperación del nieto 131, que nació en el '78, cuyo caso fue denunciado formalmente en el '86 y que terminó siendo identificado en el '22 — los años de los campeonatos argentinos. Cuando considero todo esto, yo también elijo creer. El refrán dice que Dios es argentino, pero la realidad sugiere que la definición es incompleta: Dios sería un escritor argentino.

Pero más allá del relato en sí mismo, encuentro que todo lo ocurrido está cargado de resonancias que piden ser desmenuzadas. Como pasa con las películas y novelas que son buenas de verdad, que hacen que uno las disfrute en tiempo real pero no se apagan cuando las terminaste. Al contrario: se te quedan dando vuelta adentro, en el alma y en el cuore, demandando ser reconsideradas bajo una luz más profunda.

Para empezar, diría que es un absurdo el reclamo de no politizar lo ocurrido. Puedo entender que no sea elegante partidizarlo, porque ahí sí que le bajás el precio, lo achicás. ¿Pero como voy a negarme a analizar un hecho histórico que, además de merecer consideración deportiva, cultural y sociológica, es político desde acá hasta Bangladesh? La misma reacción histérica que exhibieron los comunicadores de la Cortina de Hierro mediática (¡no politicen! ¡no politicen! ¡no politicen!) producía la sospecha de que había algo interesante ahí, de que esos medios advertían que, si tirabas de ese piolín, lo que iba a salir era algo que no les convenía del todo. Además, a esta altura ya tenemos claro que son los adalides del haz lo que yo digo mas no lo que yo hago. Porque inmediatamente salieron a politizar la cosa. Uno de esos exponentes de la contractura mental dictaminó de sobrepique: "Se terminó el Maradonismo, nació el Messismo". ¿Y eso no es un análisis político? Jodido, además, porque no hace falta ser Einstein para percibir que el culto a Maradona está más vivo que nunca, entre otras razones por la maradonización de Messi.

Pero la movida de esta gente es tratar de capitalizar un perfil de Messi —el pibe correcto, una máquina de laburar, que a diferencia del Diego no se manifestó nunca kirchnerista hasta los huevos— en favor de su proyecto partidario. Pero que Messi no tenga o no revele afinidad partidaria no significa que sea apolítico. ¿Cuántas veces ha puesto su cuerpo y su firma a jugar en favor de causas dignísimas? Nunca su comportamiento fue más abiertamente político que durante este Mundial. La forma en la que ejerció el rol de capitán: conduciendo, sí, pero integrando a todos. ¿O no le cedió bocha de pases a Lautaro Martínez, para que se reencontrase con el gol que venía esquivándolo? Cuando eliminaron a Países Bajos y el equipo festejaba en otra parte, corrió a abrazar al Dibu que se había quedado lejos, tirado en el piso. Esa preocupación instantánea por no dejar a nadie afuera, ¿no es política en estado puro?

Aun así, esta gente procedió al toque a realizar un recorte, a ningunear las aristas de Messi que los incomodan y apropiarse de la figura que habían denostado durante años, AÑOS, para llevar agua para su molino. Si hubiese sido Maradona el que cerró el Mundial como lo hizo Messi —diciendo como parte de la transmisión oficial: "Vamos Argentina, la concha de su madre, ¡somos campeones del mundo!"—, hubiesen corrido a decir: "Ahí lo tenés al ordinario, tenía que ser K". (Dicho sea de paso, dado que tanto la transmisión televisiva como las búsquedas en Google batieron todos los récords, imagino que millones de personas de todas partes vienen preguntándose qué significa "la concha de su madre" y cómo se traduce eso a sus idiomas. Die Vagina seiner Mutter? Le vagin de sa mère?) Pero como lo dijo Messi, y ahora lo están cuidando como a la niña de sus ojos para que se convierta en el modelo del joven apolítico, se hicieron los sotas. Por eso yo mismo voy a dejar a Messi acá, porque no quiero incurrir en la misma falta que denuncio. No necesito recortarle nada, ni de antes, ni de ahora. Su comportamiento durante el Mundial y a su regreso a la Argentina fue ejemplar. Chapeau. Se ganó mi admiración sincera.

¿¿CÓMO NO HABÍA VISTO ESTO??pic.twitter.com/ZkBH5aluGl

— Sudanalytics (@sudanalytics_) December 20, 2022

Pero sería un error pensar que el Mundial ocurrió en el vacío. Ocurrió en un momento concreto de nuestra historia: cuando la mitad del pueblo estaba caliente, y con toda la razón del mundo, mientras que la otra mitad estaba deprimida porque el gobierno en que confió sólo salió campeón del Mundial de los Timoratos. En ese contexto se gana la Copa y se produce la reacción popular que vimos y protagonizamos. Se dio el domingo del partido final y se repitió el martes, en versión corregida y aumentada. El pueblo salió a festejar la conquista, sí, pero también salió a reivindicar su derecho a disfrutar, a experimentar alegría y en último término a ser feliz. Y ahí estábamos todos, los que pensamos de un modo y los que piensan del contrario, unidos por el mismo deseo: el de aflojar el músculo macetero de la mandíbula, dejar de rechinar los dientes, convertir el puño en una palma en alto y vasodilatar.

Durante un par de días convivimos en paz, cambiándole el signo a lo real. Hasta el 18 de diciembre, la cosa pintaba para salir a romper todo, de un lado de la grieta y del otro. Y ahí intervino la magia del deporte popular. Para que entendiésemos que también podíamos reunirnos para hacer algo que no fuese odiarnos. Para que descubriésemos que existía una posibilidad que no habíamos entrevisto, y que no excluía el goce general.

La celebración fue política en sí misma. Gente de todas las edades, géneros y clases sociales. Cada uno festejando a su modo, sin grescas y sin que hubiese que lamentar muchas víctimas fatales a pesar de los numerosos actos de equilibrismo en altura. (Se habló de cinco millones de personas, de seis: más del 10 por ciento de la población nacional. En cualquier población de esas dimensiones, y durante ese lapso de tiempo, mueren más personas que el 18 y el 20, aunque más no sea por causas naturales. Por lo cual habría que colegir que el mero hecho de sumarse a esa plebe salvó vidas en que otro lado hubiesen sucumbido, para bien de las estadísticas.)

No voy a privarme del derecho a comparar esas multitudes con las que, durante décadas, siguieron a Los Redondos y al Indio, porque comparten rasgos esenciales. El policlasismo. La multiplicidad generacional. El cuidado recíproco entre todos y todas, en ausencia de la autoridad constituida. La tolerancia del ciudadano en regla a la compañía de aquel a quien la realidad empujó a los márgenes. (Les recuerdo la imagen tan difundida del cartonero que, mientras tiraba de su carro, ligó una casaca de la Selección.) Y, esencialmente, el estado de ánimo compartido. Aquello que, según reza uno de los himnos ricoteros, nunca debemos permitir que nos secuestren y que sin embargo venía secuestrado y sin pedido de rescate, hasta que los muchachos lo rescataron por nosotros.

(La contracara de estas imágenes fue la desidia oficial, que dejó desamparada a la gente como viene desamparándola en todas partes y de todas formas. Entiendo el argumento de que meter policía ahí hubiese sido para quilombo, como en los conciertos del Mister. Pero prevé y distribuí todos los baños químicos que haya disponibles, hermano. Comprá un océano de aguas minerales y regalalo, que estás ante un hecho histórico y tenés presupuesto de sobra para estar a la altura de la circunstancia. Pero no. Por enésima vez, como en los conciertos de marras, el cuidado fue del pueblo para con el pueblo, que peló mangueras y alivió la sed de quienes pedían de beber y el calor de quienes se insolaban.)

Por supuesto, no fui el único en hacer esta asociación. Me hizo reír mucho alguien por Twitter —mensaje que perdí en el alud digital, y que además no sé si sería el original—, que incluyó una foto del mar de gente en la 9 de Julio y los rulos de la autopista a la altura de Constitución y reflexionó: que nadie ponga Ji ji ji —o sea, la canción de Los Redondos que dispara lo que solemos llamar "el pogo más grande del mundo"—, porque nos quedamos sin país. Tanto como eso no sé, pero estoy seguro de que le hubiésemos dado un susto padre a las maquinitas que miden la escala de Richter.

La decisión de los jugadores de no subirse al balcón de la Rosada también fue política, aunque no necesariamente del modo en que muchos la interpretan. Por supuesto que yo también puedo equivocarme. Llegado el momento los pibes lo explicarán o no y llegado el caso me desmentirán, pero mientras tanto mi hipótesis es tan válida como cualquier otra. Considero que su intención no fue desairar a la institución presidencial ni a la Rosada, que visitaron los campeones de infinidad de disciplinas deportivas. Y por supuesto entiendo que deben haberlos presionado mucho para que no hagan nada que pudiese interpretarse como un embanderamiento. Pero se me hace que los pibes no quisieron casarse con este Presidente en particular. ¿O no oímos todos, una y otra vez, lo que venían diciendo desde Qatar respecto del sufrimiento de nuestro pueblo? ¿Puede alguien pensar de buena fe que este sufrimiento es responsabilidad exclusiva del gobierno anterior? No creo que la Selección le haya hecho la cruz al traje presidencial; creo que le dijeron no, gracias a uno que a su juicio nunca consiguió calzárselo de modo que le quedase bien.

Pero el mensaje político más claro que los pibes dieron —uno tan evidente, tan obvio, que corre el riesgo de pasar desapercibido, como la carta escondida del relato de Poe— está expresado por lo que hicieron en el Mundial. Futbolistas y equipo técnico asumieron la misma misión, y no se apartaron nunca de ese camino. Trataron siempre de jugar lindo, creando belleza. Disfrutaron constantemente de lo que estaban haciendo, no transmitieron nervios, ni rabia ni fruncieron el ceño. Aun así, nunca perdieron conciencia de que no estaban jugando tan sólo para ellos, sino también por nosotros. Respetaron a quienes los respetaban, y a los que no les pusieron el pecho. No se dieron por vencidos ni siquiera cuando bailaban con la más fea. Y cuando llegó el triunfo merecido y se hizo justicia, no celebraron como millonarios ni como mercenarios: jodieron como jodió el pueblo, perdiendo la chaveta, tomando fernet, quedándose afónicos, achicharrándose al sol, disfrutando del cariño ajeno y abrazándose a la gente querida. ¿No está claro, así, el camino? ¿No es obvio, o más que obvio?

Lo que produjo la Selección excede el marco tranquilizador de lo deportivo y lo antropológico: fue, es y seguirá siendo también un fenómeno político, porque trastocó el escenario total e introdujo un elemento nuevo, algo que antes no estaba allí. Le cambió el signo a la realidad. Le demostró a la gente que se puede hacer las cosas bien, con dignidad. Y demostró también que el pueblo está dispuesto a apoyar a quien se gane su apoyo limpiamente, apostando por la excelencia sin dejar nunca de hacerse uno con el llano, de tener en cuenta a los ciudadanos de a pie. En esta coyuntura, quedó en evidencia que nos merecemos otra oposición y otro oficialismo, cortarla con la violencia y con la agresión, con la inoperancia y con la falta de voluntad política. Quien mejor interprete este estado de ánimo —que el pueblo querrá prolongar a todo precio, aunque más no sea guardándolo en frasquitos y destapándolo de tanto en tanto para revivir su perfume—, será quien esté en condiciones de conducir la etapa que acaba de abrirse.

Haríamos bien en contemplar también lo que los pibes despertaron en otros lados, que si lo piensan son todos sitios que están jodidos o han conocido el yugo de la colonización y la explotación. Ya hablamos de Bangladesh, pero además están los latinoamericanos de todas partes, y la India, y los escoceses y los irlandeses, y los africanos del norte, y siguen las firmas.

Lo normal es que el mundo oiga hablar de Argentina sólo cuando nos prendemos fuego —cosa que ocurre más seguido de lo que sería saludable— o cuando generamos excelencia, en el rubro que sea: Gardel, Evita, el Che, Piazzolla, Maradona, Ginobili, Messi. Pero la parte del mundo que conoce el sufrimiento nos mira y ve algo más: ve una nación que tendría algunas ventajas comparativas para liderar en una dirección distinta dentro del concierto mundial. Estamos en su campo visual, nos prestan atención. Si pudiésemos dejar de devorarnos entre nosotros y avanzar, llegaríamos a ser para todos estos pueblos lo mismo que estos piben son hoy para nosotros: la mejor inspiración.

En El árbol del gran bonete, el Indio canta: "Miren lo que este bicho logró / al confiar en sus sueños". Los muchachos confiaron en los suyos, y miren dónde están.

Defendamos este estado de ánimo. En este día y cada día.

Amén.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí