En las últimas décadas en la Argentina, las violencias han merecido una especial atención de parte del periodismo y sus audiencias. Los distintos gobiernos no dejan de ampliar los presupuestos sea para equipar las policías o bien invertir más en recursos humanos para desplegar efectivos por las calles de las grandes ciudades. Inclusos los gobiernos locales han levantado la mano y se han hecho cargo de la prevención del delito y otras violencias, disponiendo cámaras de vigilancia, botones anti-pánico, luminarias, estableciendo corredores seguros, podando los árboles, suplementando el control policial con las patrullas municipales. Sin embargo, la inseguridad sigue estando entre las cinco principales preocupaciones de los ciudadanos. Una problemática que compite, cabeza a cabeza, con la inflación y la desocupación. En un año electoral como este, la inseguridad es un tema que nadie quiere regalarle a nadie. Sobre todo, la oposición que tiende a hacer política con la desgracia ajena, manipulando el dolor del otro. Se sabe, la noticia de un colectivero acribillado de un balazo cuando hacía su recorrido habitual puede convertirse en una pesadilla para los funcionarios de turno y en la mejor oportunidad que tienen los dirigentes oportunistas para captar la atención con su habitual pirotecnia verbal. De poco sirve que, en esos momentos, los funcionarios denuncien que la reacción pública es desproporcionada o no se adecua a la realidad. Mucho menos que se pongan a comparar lo que sucede en otras latitudes. Los funcionarios de estas carteras saben que, aunque hayan tenido la mejor performance durante su gestión, un caso que conmueve a la opinión pública puede licuarles en menos de 24 horas gran parte del capital político acumulado y sacarlos de carrera, al menos por algunas temporadas.

El delito y el miedo al delito

No hay que confundir el delito con el miedo al delito; inseguridad objetiva e inseguridad subjetiva puede que estén relacionadas, pero son fenómenos diferentes.

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la inseguridad objetiva se refiere a los niveles reales y objetivos de inseguridad, mientras la inseguridad subjetiva es la estimación que cada quien hace sobre el grado de riesgo al que está expuesto. Miramos con el peso de la cultura, y la percepción de inseguridad es una construcción social basada en la evaluación constante que hacen los grupos de individuos de las condiciones de seguridad o inseguridad de su entorno. Ya volveremos sobre esto. Basta decir ahora lo siguiente: las percepciones sobre la inseguridad no se correlacionan directamente con los niveles objetivos de violencia y delito de un barrio, una ciudad, una región. Generalmente suele haber una sobreestimación de los niveles de inseguridad, y esta percepción no suele reflejar las variaciones en la evolución de las tasas efectivas de delito.

En otras palabras, inseguridad objetiva y subjetiva son dos problemas vinculados pero separados, toda vez que cada uno de ellos tiene factores distintos. Es cierto que una de las causas de la inseguridad subjetiva es el aumento de la inseguridad objetiva (“la gente tiene miedo porque se cometen más delitos”), pero también es cierto que la gente se siente insegura porque desconfía de las policías, porque no se siente protegida por la Justicia o porque se la pasa encerrada mirando la realidad a través de la televisión. Si la percepción que la ciudadanía tuviese sobre las instituciones encargadas de perseguir el delito fuera otra, si se sintieran cuidados, si sus problemas fueran tomados rápidamente por los operadores judiciales, y si el tratamiento de los delitos en la televisión no apelara al sensacionalismo y los golpes bajos, es muy probable que esas personas no se sentirían vulnerables o el sentimiento de inseguridad guardaría mayor proporción con lo que realmente está sucediendo.

Hay algunos factores comunes, como por ejemplo la fragmentación social. Como señalaron Alejandro Isla y Daniel Miguez en el libro Entre la inseguridad y el temor, si los contratos comunitarios que pautaban la vida cotidiana y organizaban las relaciones sociales se fueron desdibujando, es muy probable que algunas personas puedan derivar más fácilmente hacia formas de delitos callejeros, mientras las otras se sientan cada vez más inseguras, toda vez que entre ellas no existen ritos de paso que organicen los diálogos. Ese vacío social, el desdibujamiento de los lazos sociales, que a unos los puede llevar al delito y a otros al miedo al delito, genera continuos malentendidos entre las distintas generaciones.

Y lo mismo puede decirse de la indolencia y la estigmatización social. Si los vecinos de un barrio están tomados por otros sentimientos como la aporofobia (la aversión a la pobreza), es muy probable que se sientan inseguros frente a las personas en situación de calle. De la misma manera, si referencian a los jóvenes como “vagos” o “pibes chorros”, si creen que la adscripción de los jóvenes a las “malas yuntas” son una determinación del delito, entonces es muy probable que las “juntas” de jóvenes en las esquinas o las reuniones de pibes en las plazas o parques donde suele consumirse drogas o alcohol, sean otra fuente de problemas que alimente la sensación de inseguridad. De hecho, la contracara de estos sentimientos de inseguridad subjetiva es la inseguridad objetiva. Porque la inseguridad subjetiva que reorganiza las prácticas vecinales (la cultura de la delación, el etiquetamiento, los rumores, etc.) será vivida con vergüenza y degradación por esos mismos jóvenes. Y una de las respuestas que ensayan los jóvenes para hacer frente a las humillaciones es la cultura de la dureza, hecha de incivilidades (bardeos y vandalizaciones) y transgresiones (ventajeos y delitos callejeros). Hay aquí un círculo vicioso donde la inseguridad subjetiva y la inseguridad objetiva se retroalimentan constantemente.

Ahora bien, el sentimiento de inseguridad es complejo y contradictorio. Dicho en otras palabras: cuando las personas manifiestan sentirse inseguras no siempre están diciendo o haciendo lo mismo. Algunos, efectivamente, puede que estén expresando el miedo que sienten, pero otras veces, cuando dicen sentirse inseguros están manifestando su preocupación sobre determinadas situaciones que ocurren en el barrio o la ciudad donde viven; es decir, tal vez no tengan miedo pero referencian a esos eventos como problemáticos o están preocupados por sus familiares o amigos, temen que a ellos les pase algo, que corran cada vez más riesgos. Más aún, a lo mejor no sienten miedo ni están preocupados, pero dirán que “ya no se puede andar por la calle” porque esa es la forma de pasarle factura al gobierno de turno. Cuando los problemas de las personas no son tomados por el Estado o los partidos, entonces la respuesta a la pregunta que nos formula cualquier encuestador (“¿usted cómo se siente?”) es la oportunidad de decir “yo existo” y pasarle boleta a los funcionarios y dirigentes; entonces se mostrarán indignados para manifestar, elocuentemente: “tengo miedo”, “no podemos más”.

Finalmente, no hay que perder de vista que las temporalidades de la inseguridad objetiva y subjetiva son muy distintas. Si la primera tiende a ser estable, la segunda se caracteriza por su volubilidad. Como ha señalado Gabriel Kessler en El sentimiento de inseguridad, estamos ante un sentimiento inestable, atravesado por preocupaciones coyunturales que no necesariamente dejan marcas tan claras en la memoria, ya que forman parte de aquello que se olvida. De allí que un día la inseguridad pueda ser la preocupación inicial, pero al año siguiente puede descender al tercer o cuarto lugar o ya no estar en el radar de las personas. ¿Qué ha pasado en ese lapso de tiempo? ¿Qué fue lo que hicieron los funcionarios de las carteras de seguridad? Tal vez absolutamente nada, es decir, a lo mejor sobrevino una pandemia, o a lo mejor a la economía le ha ido mucho peor, por tanto, los ciudadanos estén más preocupados por no perder el trabajo o que la inflación no les licúe el salario de sus bolsillos. Pero basta que un caso o una serie de casos ganen otra vez los zócalos de la televisión o inunden las redes sociales para que la inseguridad escale otra vez hacia la punta del ranking.

Números que contrastan

Las comparaciones suelen ser odiosas. Uno quiere vivir tranquilo donde se encuentra, de nada sirve que funcionarios o expertos le digamos a la ciudadanía que no cunda el pánico porque en Brasil o Venezuela, donde se comenten muchos más homicidios dolosos, la gente no arma tanto revuelo.

Ensayemos unos ejercicios de comparación, hagamos lo que no aconsejaríamos que hicieran los funcionarios, al menos en estos años tomados por la urgencia, la indignación y la cultura de la queja. Apostemos a la importancia de contar los problemas con las cifras. Por un lado, para devolverle a la realidad su proporcionalidad, para que los debates no escalen hacia los extremos. Pero por el otro, para no alimentar las campañas de pánico moral que se aprovechan de los legítimos sentimientos de inseguridad de la ciudadanía para exasperarla y relanzar las cruzadas de Ley y Orden, hechas con mano dura, aumento de penas, reclamos de severidad judicial y más encarcelamiento.

No vamos a hablar de los homicidios en general sino de los homicidios intencionales o dolosos en la región. Elijamos algunos países que suelen ganarse los zócalos de la televisión y hagamos foco en algunos conglomerados urbanos. Contrastemos primero los homicidios en Venezuela, Colombia, Brasil y la Argentina, y comparemos después lo que sucedió en las ciudades de Caracas, Medellín, Salvador de Bahía, Buenos Aires, La Matanza y Rosario. La elección no es al azar: esas ciudades son o fueron alguna vez los distritos más violentos de esos países. Comparemos también lo que sucedió en 2002 y 2022. Elijo comenzar en ese año porque fue cuando en la Argentina se cometieron más homicidios intencionales.

Me apresuro a aclarar que la violencia altamente lesiva está distribuida desigualmente. Hay regiones más violentas que otras, pero también, dentro de una misma ciudad, hay barrios donde no sucede nada y otros, por el contrario, donde la violencia se acumula y asume formas distintas (homicidios, sicariatos, suicidios, accidentes de tránsito, balaceras, enfrentamiento entre grupos de jóvenes, etc.). La vida en la gran ciudad es cada vez más violenta, sin embargo, no necesariamente las grandes urbes son las zonas donde más homicidios se cometen. Basta ver lo que sucede en Brasil, donde los homicidios son más altos en el norte del país que en las grandes ciudades como Río o San Pablo. Pero esto no es así en la Argentina: acá la letalidad tiende a concentrase en los grandes conglomerados urbanos, allí donde, dicho sea de paso, los contrastes sociales son más abruptos.

En Venezuela, durante el 2022 (según datos del Observatorio Venezolano de Violencia) hubo un total de 9.367 muertes violentas, es decir, un promedio de 26 por día. Venezuela tiene la tasa más alta de estos delitos de toda América del Sur y el Caribe: 40,4 por cada 100.000 habitantes (con una población de 28.199.867). Si las desapariciones no se incluyen en este cálculo, la tasa general se reduce a 35,3. En Colombia (según datos de la Policía Nacional), ese mismo año se registraron un total de 13.442 homicidios, esto es 26,8 homicidios por cada 100.000 habitantes (población: 51.516.562). Por su parte, en Brasil se registraron 40.800 asesinatos (según el Índice Nacional de Homicidios elaborado por el grupo de medios Globo), lo que representa una tasa de 19 por cada 100.000 (población: 214.326.223). En cuanto a la Argentina, que suele ser muy perezosa a la hora de producir información y más opaca aún a la hora de hacerla pública, registró 2.092 homicidios en 2021 (según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación), una cifra que representa una de las tasas más bajas de la región: 4,6 por cada 100.000 habitantes (población: 45.908.747).

Tomemos ahora los tres conglomerados urbanos. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencias (OVV), en 2022, en toda el área metropolitana de Caracas se produjeron 1.148 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de 89,2 por cada 100.000 habitantes, lo cual convierte al Distrito Capital en la ciudad con la tasa más alta de la región. Medellín supo ser una ciudad mucho más violenta que Caracas durante la década del ’90: el número de muertes más alto en esa década fue en 1991, cuando se produjeron 6.658 homicidios. Treinta años después, en 2022, hubo 301 casos de homicidios consumados, lo que representa una tasa de 13,9 cada 100.000 habitantes. En Salvador de Bahía, una de las áreas más violentas de Brasil después de las regiones de la Amazonia, en 2021 (según consta en el Anuario Brasileiro de Segurança Pública 2022) se produjeron 6.734 muertes violentas intencionales (MVI), lo cual arroja una tasa de 44,9 cada 100.000 personas. Una cifra muy superior si se la compara con Río de Janeiro que tiene una tasa de 27,2 (4.907 MVI) y San Pablo, con 7,9 (4.157 MVI).

Si comparamos esos conglomerados con los homicidios dolosos registrados en las ciudades de Rosario, La Matanza y Buenos Aires durante 2022 observamos que en la primera (según datos del Ministerio Público de la Acusación) se cometieron 287 homicidios dolosos, esto es 22,1 muertes cada 100.000 habitantes, lo cual representa no solo la tasa más alta del país sino la más alta de esa ciudad desde el comienzo de la serie estadística en 2014. La Matanza, que es el partido con mayor población del Conurbano bonaerense y donde más homicidios se cometieron, la cifra es de 124, lo que representa una tasa de 6,75 cada 100.000 habitantes (datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires). Finalmente, en la ciudad de Buenos Aires ese mismo año se produjeron 88 asesinatos, lo que implica una de las tasas más bajas de la región: 2,86 cada 100.000 habitantes.

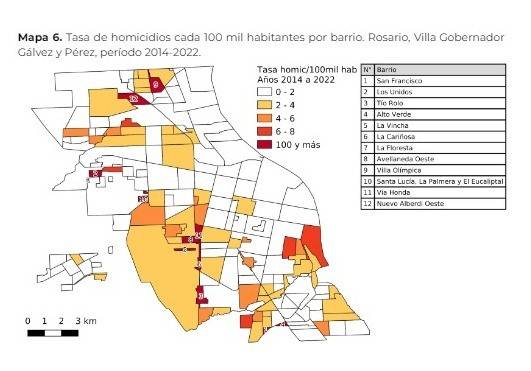

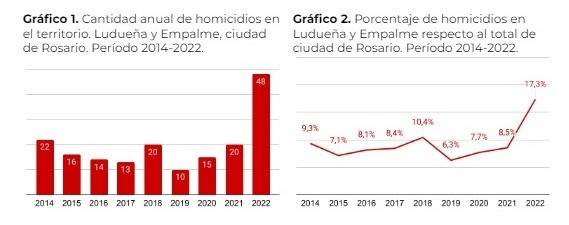

Cuando se desagregan esas cifras según los barrios nos damos cuenta de que las tasas se polarizan y contrastan. El centro y las zonas residenciales de las elites suelen tener tasas nórdicas o muy bajas (dos homicidios o menos cada 100.000 habitantes), mientras los barrios más vulnerables tiene tasas altas (20 cada 100.000) o muy altas (40 o más). Según el Tercer Informe de Conflictividad Criminal porteña elaborado por el Observatorio de Política Criminal, Las Comunas 1 y 4, donde están emplazadas las villas 31 y Zavaleta, respectivamente, fueron las que durante 2020 ostentaron mayor cantidad de homicidios dolosos: “Si bien la ciudad de Buenos Aires, en términos generales, mantiene una tasa de homicidios relativamente baja en comparación al resto de los países de América Latina, lo cierto es que su distribución geográfica no es equitativa, ya que de todos los homicidios dolosos registrados durante el período 2016-2020, ocho de cada diez se cometieron en el sur de la ciudad”. Y lo mismo puede decirse para la ciudad de Rosario. Cuando observamos el mapa de calor de la violencia altamente lesiva elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad (Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación), encontramos lamparones rojos sobre un plano totalmente blanco (mapa 6). En las zonas céntricas y residenciales no sucede absolutamente nada o muy poco, mientras en barrios como Ludueña-Empalme, que fueron visitados por la televisión porteña este año, los homicidios tienden a concentrarse (ver gráfico 1 y 2), pero en menor magnitud a otros barrios de la misma ciudad.

Resumiendo: las cifras no hablan por sí solas, hay que hacerlas hablar. Acá solamente hicimos un ejercicio de comparación para señalar algunos contrastes. Pero detrás de esos contrastes hay escenarios diferentes. La violencia no siempre es la misma violencia, no involucra los mismos conflictos, los mismos actores, no está hecha de las mismas prácticas, no tiene las mismas intenciones. Y tampoco la población que se compara es la misma población, no siempre son comparables. Por eso algunos recientes estudios están incorporando la variable geográfica, es decir, sugieren que hay que empezar a tener en cuenta la población dispersa en cierta cantidad de kilómetros cuadrados. Por ejemplo, con cierto cuidado podríamos comparar Rosario con la ciudad de Buenos Aires, siempre advirtiendo que aun teniendo casi la misma superficie urbana (CABA 200 km2 y Rosario 179 km2) la población porteña duplica a la población rosarina (3,1 millones vs. 1,3 millones). Es decir, hay menos personas por cada km2 en Rosario, lo que puede cambiar radicalmente el fenómeno del delito si pensamos que las aglomeraciones son más propensas al desarrollo de las violencias. Lo mismo si comparamos Sao Paulo con Buenos Aires, pues la ciudad brasileña tiene una superficie equivalente a 7,6 veces la ciudad porteña y cuadriplica a su población.

De modo que conviene tomar con pinzas las comparaciones que suelen ensayarse. La Argentina queda en Latinoamérica, como también Chile, Uruguay, Bolivia… La Argentina no es un bloque, como tampoco Venezuela, Colombia y Brasil. No hay espacio acá para demorarnos en los factores que concurrieron en las distintas ciudades, pero recomendamos estar abiertos y muy atentos a esas particularidades, porque de lo contrario corremos el riesgo de hacer trampa y estar comparando patos con gallaretas.

* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor de sociología del delito en la Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí