Uno de nuestros mitos más perdurables fue concebido a comienzos del siglo XIX, por una adolescente que conocía la muerte de cerca. Mary Godwin era la hija de un filósofo y novelista inglés, William Godwin, y de la también filósofa y defensora de los derechos de las mujeres Mary Wollstonecraft. Pocos días después de parir a su hija, Wollstonecraft sucumbió de sepsis puerperal. Medio huérfana desde la cuna —es decir: casi tan parida por la muerte como por su madre—, la criatura prosperó bajo el ala de su padre, que quería educarla "como a una filósofa, casi como a una cínica". En una casa llena de libros, que solían visitar algunas de las mejores mentes de tu tiempo —los poetas Coleridge y Shelley, por ejemplo—, creció alentando ideas inusuales para las mujeres de la época. A los 15 años, su padre la describía así: "Singularmente audaz, un poco imperiosa, de mente activa. Su deseo de conocimiento es grande, y su perseverancia en todo lo que acomete, casi invencible".

Poco más tarde se lió en romance con Shelley, un hombre casado. Según la tradición, se enamoraron en el osario de la iglesia de St. Pancras, a metros del lote donde yacía su madre. ("El cementerio, con la tumba sagrada, fue el primer sitio donde el amor brilló en tus ojos", escribió Mary en su diario, dirigiéndose al hombre a quien nunca dejó de considerar su igual.) Allí también habría perdido su virginidad. En febrero de 1815, Mary parió a una criatura sietemesina —otra mujer— que, como su abuela, no tardó en morir, una vez que el alumbramiento quedó atrás.

La escandalosa y ya inocultable situación convirtió a Mary en paria. Hasta su padre —el filósofo de avanzada en términos políticos y sociales, que defendía la idea del amor libre— la rechazaba. Shelley también era repudiado por su aristocrática familia, porque propugnaba el republicanismo y el fin de los privilegios. Por eso empezaron a huir de Inglaterra cada vez que podían, buscando la contención del continente europeo.

En mayo de 1816, durante un primavera a orillas del lago Lemán, al norte de los Alpes, Shelley y Mary se vieron confinados en la casa que habían alquilado, la Villa Diodati, por culpa del clima adverso. Y, de puro aburridos, aceptaron la propuesta de su ocasional vecino, el también poeta Lord Byron, de imaginar cada uno una historia de fantasmas distinta. Mary Godwin concibió entonces la tragedia de un hombre de talento descomunal, capaz de vencer a la muerte, pero que no sabía cómo hacerse responsable —y mucho menos amar— a la criatura que había concebido.

A fines de ese mismo año, la esposa de Shelley apareció muerta, flotando en uno de los lagos de Hyde Park. Mary y el poeta se casaron a las apuradas el 30 de diciembre, con ella embarazada por segunda vez. A partir de entonces la conocemos como Mary Shelley, del mismo modo en que conocemos a la criatura de su historia tenebrosa por el nombre que correspondía a su creador.

Frankenstein; o, el Moderno Prometeo fue publicada en 1818, cuando Mary tenía apenas 20 años. La autoría de esa edición permaneció anónima —se ocultaba que su creadora era Mary—, aunque estaba dedicada a su padre, William Godwin, y llevaba un prefacio escrito por Shelley. El éxito del libro generó una adaptación teatral, y este nuevo triunfo hizo posible una segunda edición en 1823, que ya atribuía el texto a quien lo había escrito. A esa altura Mary Shelley era una viuda de 24 años. Percy Shelley se había ahogado en Italia, durante una tormenta que hundió su bote. Su cuerpo apareció diez días más tarde cerca de Viareggio. Lord Byron incineró sus restos sobre las arenas de la playa. De la pira rescató cenizas y también su corazón, que hoy está enterrado junto a Mary en Bournemouth, al sur de Inglaterra — un amor que se inició y concluyó en un cementerio.

Desde entonces, la historia de Frankenstein —del científico, pero también de la criatura— no ha dejado de fascinar. La cultura popular la adoptó al vuelo, explotando su potencial terrorífico. El primero en ver el filón fue Richard Brinsley Peake, autor de la adaptación teatral. Según dice Esther Cross en La mujer que escribió Frankenstein, le debemos a esa puesta la primera transformación del monstruo, que en escena se convirtió en un gigante monosilábico que se movía sobre zapatos con plataformas.

También estuvo entre los primeros protagonistas del cine de ese género: hubo un cortometraje llamado Frankenstein en 1910 y un film perdido que se llamó Life Without Soul (Vida sin alma) en 1915. La consagración mundial le llegó vía el largo que James Whale dirigió en 1931, inmortalizado por la imagen indeleble de Boris Karloff. La novela describe a la criatura con otra apariencia: un hombre enorme pero ágil, de piel amarillenta, largo cabello negro y ojos aguachentos, como quien sufre de cataratas. Para el film, el maquillador Jack Pierce lo convirtió en un ropero de cabeza chata y llena de tornillos y Karloff lo dotó de movimientos torpes, como de robot elemental. Del mismo modo, la criatura del relato de Mary Shelley aprende a hablar y a leer —de hecho lee el Paraíso perdido de Milton, que le inspira la idea de ser una suerte de ángel caído—, mientras que el bodoque que interpreta Karloff no cuenta con más vocabulario que el propio de un niño que empieza a caminar.

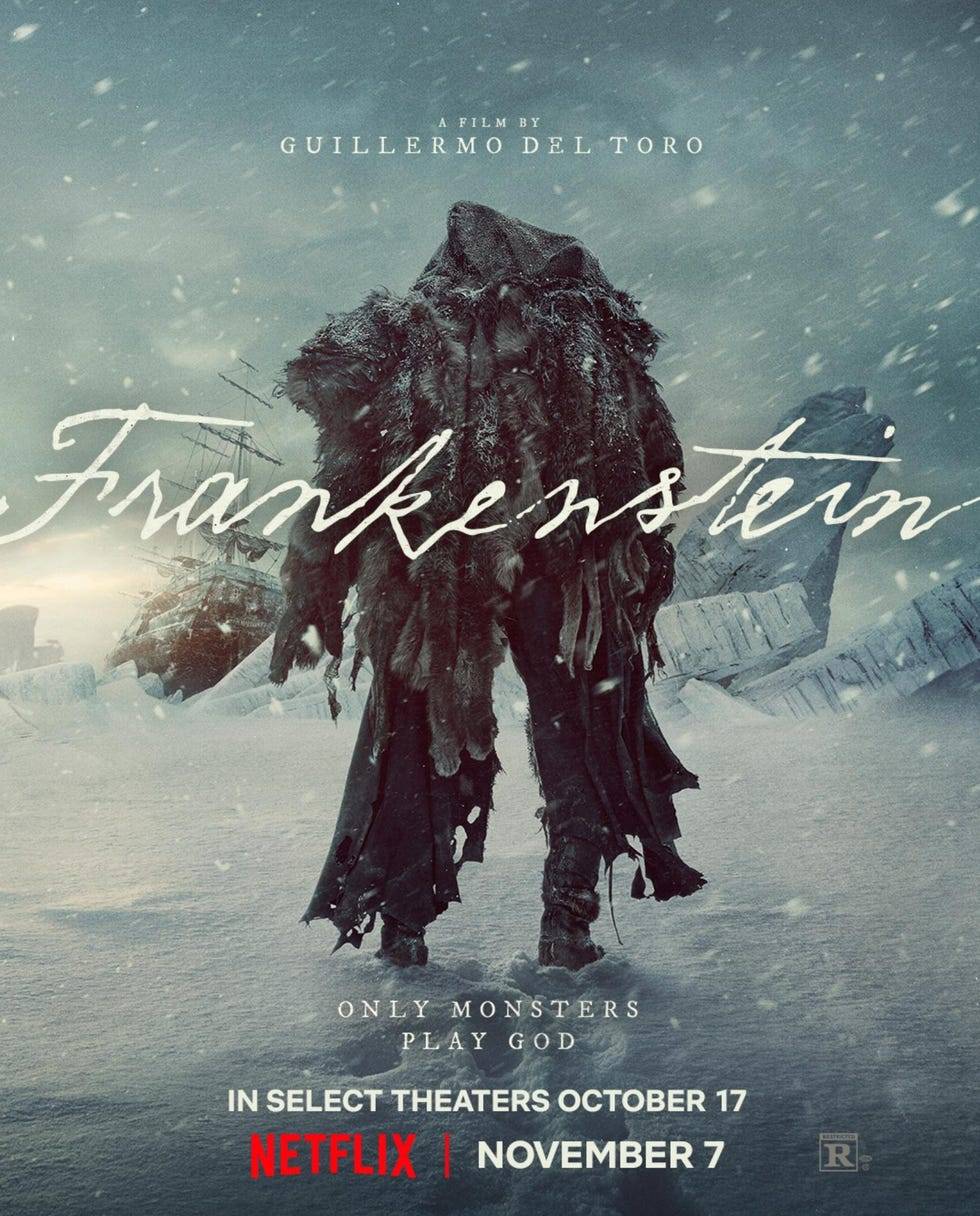

La versión fílmica que acaba de estrenar Netflix, dirigida por Guillermo del Toro, es más fiel al original. Como el texto de Mary Shelley, se aboca a las implicancias metafísicas del drama antes que a los sobresaltos propios del género. Frankenstein es una historia de duplicidades ya desde su forma. Una parte del relato está en boca de Victor Frankenstein, el científico, mientras que la otra es narrada por la criatura. Es una fábula que gira en torno a la vida y la muerte, ese par complementario. Y que reflexiona sobre la experiencia humana, desde ese doble poder que se nos ha conferido: el de ser creadores tanto como destructores.

Se comprende que la historia haya germinado en alguien como Mary Shelley. Una mujer marcada por las gestaciones traumáticas: su madre murió a poco de parirla y su propio bebé sucumbió no bien asomó al mundo. ("Pienso en la criatura todo el tiempo", anotó Mary en su diario. Ese —la criatura— es el mote al que apela en el libro cuando habla del ser al que Victor Frankenstein da vida.) Además estaba enamorada de uno de los grandes poetas románticos de su tiempo. De la mezcla entre un temperamento morboso, obsesionado por la muerte, y la energía romántica que hizo de ambos Shelleys personas radicales en términos sociales y políticos, era casi inevitable que surgiese el género gótico. (Aunque el interés de la autora por el conocimiento empírico de la época invita también a considerar Frankenstein como una de las primeras novelas de ciencia-ficción. El de Mary Shelley fue un tiempo donde era común el robo de cadáveres para dudosos experimentos y se testeaban las posibilidades de la electricidad, en particular a través del galvanismo, que sospechaba que esa energía era la que animaba a todo organismo — la llamaban energía vital.)

Mary Shelley no fue científica, pero sí hija de dos pensadores y narradores. Cuando murió Mary Wollstonecraft, autora de —entre otros libros— Vindicación de los derechos de la mujer, su viudo quiso reivindicarla ante el mundo, y por eso le dedicó una biografía. "La revivió", dice Esther Cross. Era lógico, pues, que a Mary la idea de que escribir confiere nueva vida —de que los escritores somos una suerte de Victor Frankenstein— le resultase familiar. A la muerte de Shelley, trabajó para construir la inmortalidad de su amado en términos artísticos, reeditando su obra y difundiendo inéditos, en contra de la voluntad de su propio suegro, sir Timothy Shelley. La relevancia que el poeta conserva aún hoy es, quizás, el segundo de los grandes triunfos de su vida.

Desde entonces al menos, los narradores tenemos claro que lo que hacemos es dar vida a lo inanimado. No sé si hay muchas cosas más fuertes que la muerte, pero una de ellas es, sin dudas, la literatura.

La Criatura es proletaria

Lo que no es tan sencillo de asimilar es el hecho de que una pendeja de 18 haya engendrado una obra tan madura —Frankenstein fue su primera novela, además—, que reflexiona sobre algunos de los aspectos más esenciales de la existencia humana. A través de Victor Frankenstein, Mary Shelley plantea la cuestión de la responsabilidad con que deberíamos encarar todos nuestros actos, incluyendo los creativos. (Insisto en mi asombro inagotable: ¡una teenager, pensando en la importancia de ser responsable!) Y a través de La Criatura, cavila sobre el sentido último de nuestro pasaje por este mundo, al que todos venimos por decisión ajena.

Más allá de los condicionamientos de su circunstancia —la naturaleza de su gestación, su aspecto fiero, su fuerza sobrehumana—, La Criatura espera de sus días lo mismo que todos: comprensión, compañía, respeto, iluminación, tiempo para delectarse en las maravillas de la existencia. Como El hombre elefante de la película de David Lynch, como el androide Roy Batty de Blade Runner —mucho antes que ellos, hay que decirlo—, La Criatura se pregunta lo que deberíamos preguntarnos a diario pero damos por sentado: ¿qué significa ser humano? ¿Puedo aspirar a reivindicarme como uno? ¿De qué depende la humanidad: de la forma en que fuimos engendrados, del aspecto físico, o de la clase de actos que sólo pueden acometer los miembros de esta especie?

En términos generales, la adaptación de Guillermo del Toro respeta la trama de Mary Shelley. Para el cineasta mexicano, la teenager inglesa del siglo XIX produjo "el relato adolescente quintaesencial", porque lleva más de dos siglos haciendo que los lectores jóvenes se identifiquen con La Criatura, con la que compartirían parecidos trances. O sea, según del Toro: "Sentir que estamos en un lugar al que no pertenecemos. La conciencia de haber sido traídos a este mundo por gente a la que no le importás, y que te arrojó a una realidad de pena, sufrimiento y hambre". Que el director milite en el Team Criatura no sorprende a nadie que conozca su cine, tan afecto a las fábulas: los huérfanos de El espinazo del diablo (2001), la niña indefensa ante el monstruo franquista de El laberinto del fauno (2006) y la bestia anfibia de La forma del agua (2017) son prueba sobrada de su empatía por los desafortunados de este mundo. Pero esta militancia se hace todavía más evidente en los pequeños cambios que introdujo en su Frankenstein.

En el relato de Shelley, La Criatura es responsable de algunas muertes innecesarias. Aun así, nuestra simpatía por el pobre ser no mengua, porque su violencia, aunque no excusable, es comprensible: se trata de alguien abusado, al que se desprecia y persigue. Ni siquiera aquel que lo trajo a este mundo le tiene conmiseración. ¿Y quién podría culpar a un niño, cuando reproduce las emociones que sus padres le enseñaron — o la falta de ellas? (La Criatura es un niño en más de un sentido: cronológicamente para empezar, pero también en términos de maduración — los cambios de humor, la vergüenza a flor de piel, el uso de la mentira para no asumir sus culpas son propios de un infante.) Pero del Toro no quiere arriesgarse a perturbar nuestros sentimientos por La Criatura, y por eso desplaza esas muertes innecesarias, convirtiendo a Victor en el perpetrador directo o indirecto.

La película lo dice con todas las letras, quizás innecesariamente: si acá hay un monstruo, ese es Victor, y no La Criatura. El tipo que viene del privilegio y que convierte su formación e intelecto en armas —los weaponiza, decíamos la semana pasada—, para protagonizar una formidable rebelión contra la autoridad en todas sus formas. Empezando por su padre, una figura con algo del William Godwin que educó a Mary como a una cínica, pero que la rechazó cuando se enamoró de Shelley. Pero Victor desconoce también a los académicos de la medicina de su tiempo, y en último término a los dioses a quienes se propuso desafiar, al arrogarse un poder sobrehumano y crear vida de forma artificial por puro ego. (De allí el subtítulo El Moderno Prometeo, en referencia al Titán de la mitología griega que robó el fuego sagrado para dárselo a los hombres.)

El Victor que interpreta Oscar Isaac es un científico, sí, pero con veleidades de artista megalómano. Y todo artista así necesita un productor que lo habilite, para llevar adelante su visión. Del Toro lo corporiza en un personaje llamado Harlander, que protagoniza Christoph Waltz. Victor y Harlander llevan al acto una sociedad infernal. Uno aporta la visión y el otro los fierros para llevar adelante el experimento, pero ninguno lo hace por las razones adecuadas. Ambos buscan un rédito espurio e inmediato, y por eso no se plantean las consecuencias a largo plazo del potencial éxito. En este sentido, es fácil asociarlos a la figura de los Tecnoseñores contemporáneos, lanzados a producir y monetizar una tecnología que puede devastar el planeta. (En el artículo de The Guardian que mencioné la semana pasada, la investigadora Nataliya Kosmyna del MIT expresaba su frustración ante "la determinación de las compañías que trabajan con Inteligencia Artificial a imponer sus productos al público, antes de estudiar los costos cognitivos y psicológicos" que derivarían de su uso.) Ese es el mundo que habitamos hoy, uno donde los Frankenstein y los Harlander actúan a su antojo y por fuera de la ley, tanto como los profanadores de tumbas del tiempo de Mary Shelley.

(Como del Toro es un tipo muy inteligente, imagino que se debe haber divertido al dar cabida a una segunda interpretación sobre Frankenstein y Harlander. Porque el personaje de Waltz puede ser leído también como un productor de cine, y el de Oscar Isaac como un director. Y aunque esté a la vista que el corazón de del Toro está con La Criatura, estoy seguro de que tiene muy claro que nadie puede llevar adelante una película como esta sin tener algo, por no decir bastante, de Víctor Frankenstein.)

En cualquier caso, creo que el mexicano no desnaturalizó el relato de Mary Shelley. Lo pasteurizó un poco, nomás, para que a nadie se le escape que Victor, el hijo del privilegio, es aquel que incurre en conductas monstruosas, mientras que La Criatura (interpretada por el actor Jacob Elordi) es un inocente acorralado que merece la oportunidad para recibirse de humano que nadie le dio. Para decirlo de otro modo: el Frankenstein de del Toro es un Frankenstein populista. Lectura que Mary Shelley no habría reprobado, aunque seguramente la hubiese expresado mediante otro adjetivo. A fin de cuentas, ¿de qué está hecha La Criatura sino de carne proletaria — los despojos de los condenados a muerte, los asesinados en las calles y los soldados rasos que sucumbieron en el campo de batalla?

La Criatura es eterna

La lectura de una obra artística suele estar condicionada por su contexto histórico. En su momento, la novela Frankenstein; o, el Moderno Prometeo fue interpretada como un relato sensacionalista que abría la puerta a nuevos géneros. Llamaba la atención el contenido truculento —su protagonista coleccionaba cadáveres frescos, a los que trozaba para armar un hombre nuevo—, tanto como el poder que le concedía a una ciencia que aún estaba en pañales. Pero entonces interfirieron las artes escénicas y visuales, de un modo que desnaturalizó el relato. El gigante torpe y analfabeto de la obra teatral y de la película de James Whale inspiraba horror primero y piedad después, porque ante todo era un ser limitado: el cerebro de un niño de dos años embutido en el cuerpo de un coloso. (De ahí que todavía funcione la broma que Mel Brooks incluyó en El joven Frankenstein, cuando el ayudante que encarna Marty Feldman proporciona el cerebro de un tarado para que Victor se lo coloque a su Criatura.) Pero esas decisiones artísticas, aunque exitosas en términos de taquilla, contribuyeron a despojar al relato de Mary Shelley de algunos de sus contenidos más revulsivos.

La novela Frankenstein anuncia el ocaso de un tiempo y la alborada de otro. Victor es el representante de un mundo que debe agonizar y resignarse a su fin: aquel manejado por el poder autocrático y los principios dinásticos. Del Toro subraya este aspecto, añadiéndole el poder del dinero que representa Harlander, cuya fortuna deriva de la industria armamentística. Si el Victor que interpreta Oscar Isaac parece excesivo en sus caprichos, es porque vivimos en un mundo que está nuevamente en manos de un puñado de hombres tan poderosos como inmaduros. Del Toro pinta a este Victor como un ser que nunca superó la ausencia de su madre, ni la mezcla de disciplina y falta de afecto que le prodigó su padre. En ese sentido, se parece mucho a alguno de los autócratas que hoy padecemos. La gran diferencia está en que la inteligencia de este Victor Frankenstein es innegable. (La película de del Toro introduce una segunda diferencia, sobre la que volveré en breve.)

Por su parte, La Criatura representa al hombre nuevo. En la novela, La Criatura no posee ninguna de las limitaciones del monstruo que interpretó Boris Karloff. Al contrario, reúne todas las cualidades del ser humano, y en grado excelso. Es más fuerte, más sensible y más inteligente. No lleva el cerebro de un anormal dentro del cráneo, sino el ilimitado de un Hamlet, infinito en sus facultades mentales. Lo único que le resta es su aspecto, consecuencia de las limitaciones de la cirugía plástica de la época. Objetivamente, es una criatura a la que no deberíamos temer, sino envidiar.

Pero la obra teatral de Peake y el film de Whale la convirtieron en un muñeco tosco, al que nadie en su sano juicio querría escuchar, y mucho menos emular. Y al hacerlo, desactivaron la potencial carga política del relato de Mary Shelley, para quien La Criatura, además de un personaje concreto, encarnaba un símbolo. El hombre superior, cuyo poder resultaba de la combinatoria (literal, en este caso) de muchos hombres del pueblo. Aquel que había atravesado las etapas del desarrollo humano en tiempo récord —de recién nacido a Hamlet moderno, aprendiendo a leer y escribir por sus propios medios, con el Paraíso Perdido de Milton como manual— y que, a la luz de la experiencia que había padecido, propugnaba la idea de una civilización donde ningún hombre fuese discriminado por causa alguna, ni por su origen ni por su aspecto. No hay que olvidar que, como dice Harold Bloom, su creadora cargaba con los apellidos de tres idealistas: de su madre Wollstonecraft, de su padre Godwin y de su marido Shelley. A su manera, Mary fue La Criatura engendrada por esas tres luminarias.

Victor es un genio científico pero —como también dice Bloom— un idiota en términos morales: alguien que no consigue evolucionar, porque no alcanza a comprender nunca las implicancias de lo que ha hecho y en consecuencia no asume nunca su responsabilidad. Jamás logra convertirse en padre de la Criatura que ha creado, porque nunca deja de ser hijo, de actuar constantemente en respuesta al desamor de su padre y la ausencia de su madre. En consecuencia, muere en la oscuridad. Pero en esa misma instancia La Criatura confirma que, a diferencia de su creador, es un ser capaz de ampliar su propia conciencia, como lo demuestra al lamentar la muerte de aquel a quien responsabilizaba por su dolor. Victor es incapaz de perdonar, porque todavía no ha podido sobreponerse a la experiencia que obtuvo a manos de sus padres. En cambio La Criatura perdona inmediatamente, se eleva por encima del rencor.

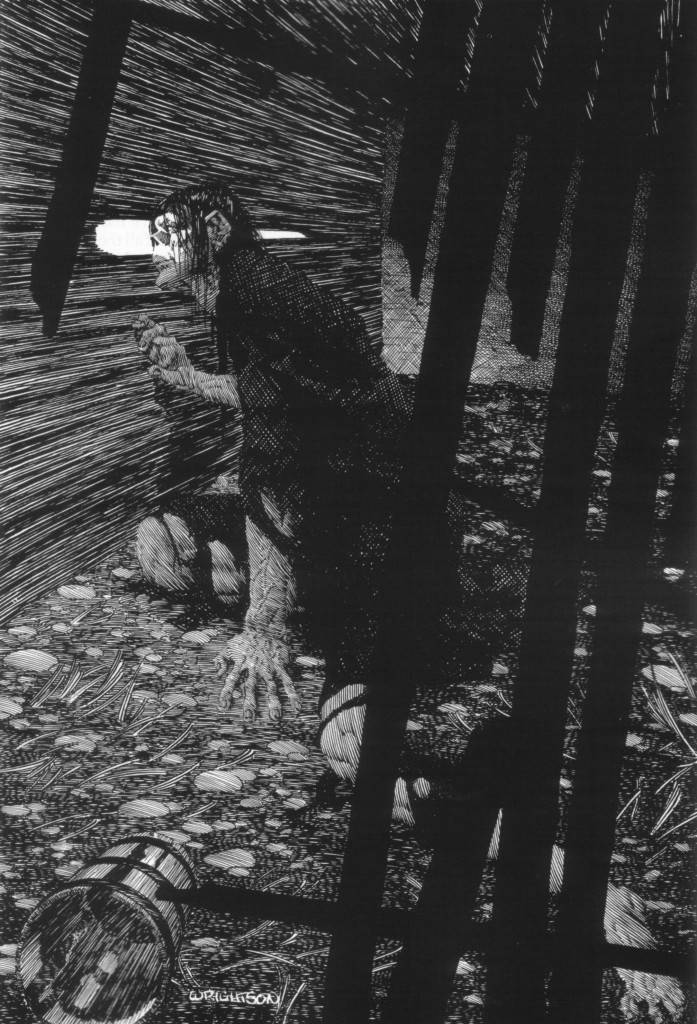

Me pregunto cómo funcionaría una adaptación de Frankenstein a nuestro mundo contemporáneo, donde la noción de un Victor Tecnoseñor creando vida a partir de los despojos de los inmigrantes —o de los palestinos, que no paran de ofrecer cadáveres frescos— resonaría con la claridad política adecuada. Mientras tanto, disfrutemos del Frankenstein de del Toro, que además de honrar al relato original es un espectáculo de deslumbrante belleza visual. En momentos da la sensación de que estás viendo cómo toman vida las ilustraciones con que Berni Wrightson iluminó la edición de Frankenstein en 1983. En otros, es como contemplar un cuadro de Dante Gabriel Rosetti que ha empezado a moverse. Tal vez no sea una película perfecta —ningún organismo creado a partir de partes de otros y una chispa divina lo es del todo— pero, como La Criatura que pone en el centro de la escena, impone su dignidad y su esplendor.

Este Frankenstein puede hacer compañía al Dracula de Francis Ford Coppola, esa película del '93 que convirtió una novela de terror en una obra de arte cinematográfico. Tal vez no esté a la misma altura —es temprano para saberlo— pero no desentona en su vecindad, a diferencia del Nosferatu de Robert Eggers (2024), cuya exagerada emulación terminó por restarle mérito. Uno tiende a pensar en Spielberg como el director populista por antonomasia, pero es hora de reconocer a Guillermo del Toro como el más romántico de los cineastas populistas, una mezcla ideal entre Victor Hugo (el de Los miserables, no el nuestro) y Terence Fisher, el director de las pelis de horror de Hammer Films.

Sobre el final de su película, del Toro se toma un par de libertades que, a esa altura, se ha ganado. Mediante la primera, se redime de la dureza con que ha tratado a su Victor y le concede la grandeza de reconocer sus errores después de escuchar lo que La Criatura tiene para contar, y pedir el correspondiente perdón. A diferencia del Frankenstein del libro, que muere sin haber madurado, el Victor de del Toro accede a la redención con su último aliento. (Este es un Frankenstein particularmente cristiano, como el mexicano es el primero en admitir. Además de jugar con el sacramento de la confesión y con la noción de la absolución, introduce en el relato la oración al Ángel de la Guarda con la que tantos crecimos y que, por cierto, yo nunca había escuchado en inglés.)

La segunda libertad —Frankenstein es, como ya dije, un relato que se precia de presentar las dos caras de la moneda— concierne al final de La Criatura. Que en el texto de Mary Shelley es ambigüo. Muerto Victor y concluido su relato, La Criatura le dice al capitán del barco que su plan es armar una pira e inmolarse en ella, después de lo cual se va y ya no volvemos a saber de él. (Este detalle se vuelve aún más escabroso, cuando entendemos que anticipa el final de Shelley en las playas de Viareggio.) Pero, en los hechos, no la vemos morir. La Criatura anuncia que planea hacerlo, pero no nos consta que lo haya concretado.

El populista romántico de Del Toro se esfuerza por dejar en claro que su Criatura no morirá. Por una parte, instala durante toda la película la idea de que es inmortal, o que al menos no ha dado aún con nada que pueda matarla: ni bala, ni hoja de metal, ni cartucho de dinamita. Pero además no expresa intención suicida alguna. Simplemente se aleja, caminando sobre hielos eternos, mientras disfruta del tibio sol que bascula sobre el horizonte. Siempre dispuesta a evolucionar, esta Criatura pone en práctica de inmediato el único consejo positivo que obtuvo de su padre: si no le queda otra que vivir, ¿por qué no vivir de verdad — no sobrevivir, sino vivir a tope, en plenitud? Ese es el sentido de la cita de Byron con que del Toro cierra el film: "Y así se quiebra el corazón / Pero aun así, quebrado, sigue viviendo".

En tiempos como los nuestros, pocas cosas necesitamos más que aliento para creer que esa criatura llamada Pueblo —ese engendro compuesto por una masa de gente tan simple como castigada— está en condiciones de acceder, todavía, a algo parecido a un mañana esperanzador.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí