Pocas experiencias más emocionales que la de recuperar un viejo libro amado. Y no hace falta ser un lector empedernido —cosa que soy, de todos modos— para vivir algo semejante. Hasta las personas que no leen a menudo conectan emocionalmente con un libro que disfrutaron de pequeñas. Un objeto así ayuda a revisitar un tiempo idílico, la alegría de recibir un regalo deslumbrante, el descubrimiento del mecanismo de la ficción publicada —que no se agota nunca porque no necesita carga ni baterías y repite el mismo show, ¡o hasta lo mejora!, cada vez que la abrís. Pocas cosas viejas funcionan mejor en este mundo —para ponerlo en términos del Favalli de la serie El Eternauta— que un libro.

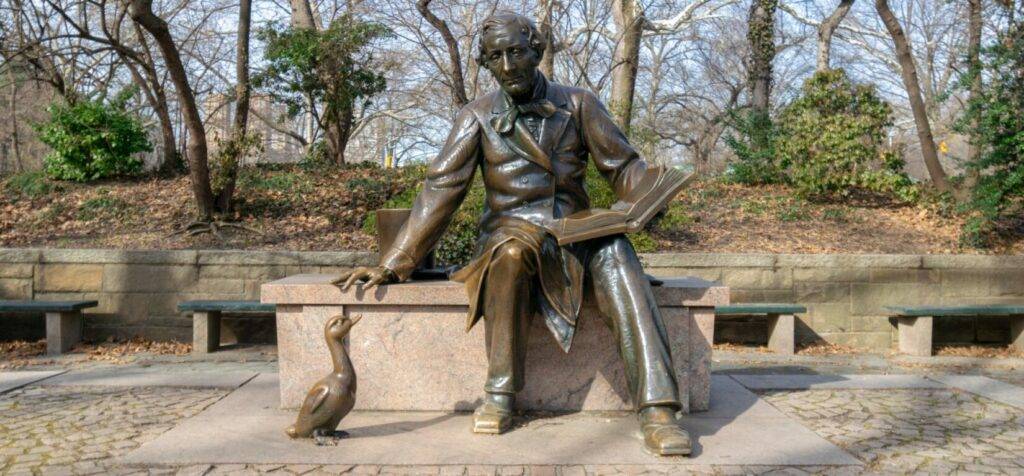

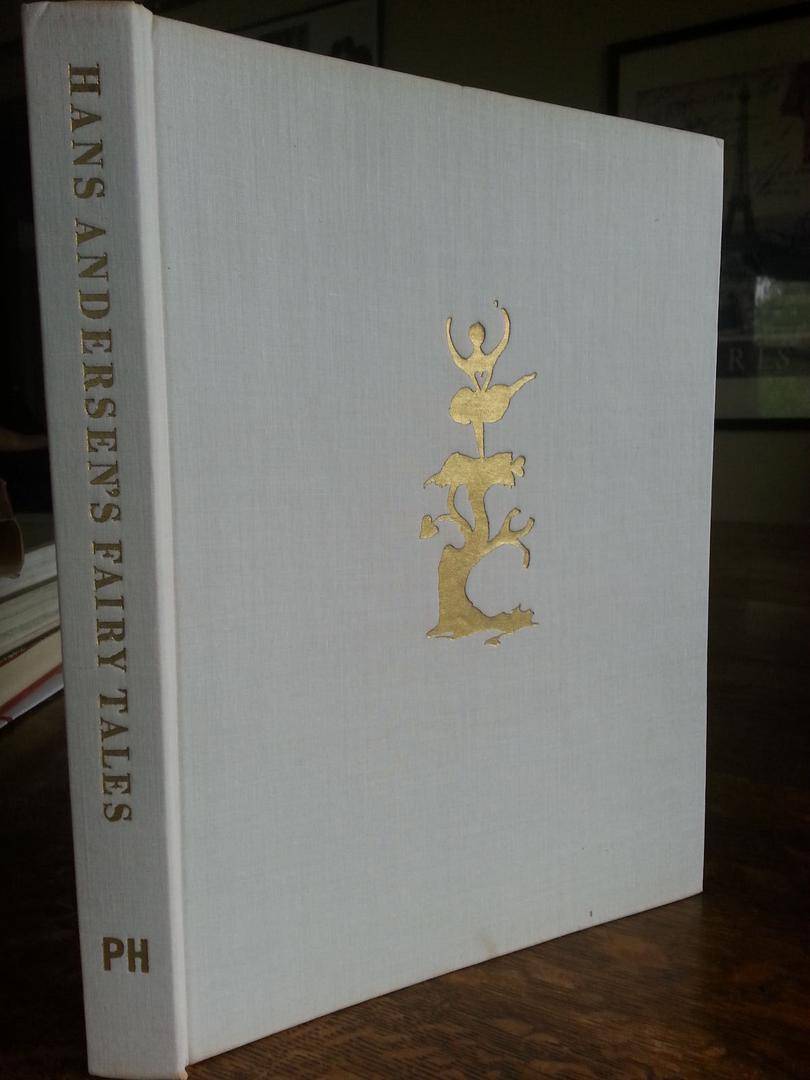

Esta semana me reencontré con uno que amé en mi infancia. Casi por casualidad, o al menos sin comprender del todo lo que ponía en marcha. Escribía la escena de un guión cuando se me ocurrió que remitía a la ilustración de un libro que perdí, o me perdieron, hace mucho. Un dibujo que me impresionó en su momento: tanto, que seguía vivo en mi memoria, medio siglo después. Se trataba de una obra del checoslovaco Jiří Trnka (1912-1969), que además diseñó marionetas y dirigió películas animadas. Formaba parte de un libro que ilustró por entero, una compilación de los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Volumen de lujo, de la editorial mexicana Queromón: tamaño grande, tapa dura con un grabado color oro —una bailarina, como la enamorada de El soldadito de plomo— y cantidad de ilustraciones de Trnka, en blanco y negro y en color.

La lámina en cuestión —esto lo recordaba, también— formaba parte del cuento El ruiseñor. ¿Conocen la historia? Andersen la sitúa en la China imperial, donde se supone que existía un ave que cantaba como los dioses, pero de la cual el Emperador no sabía nada. Cuando al fin se entera —a través de libros, para no perder el leit-motiv de este texto—, manda a buscar al ruiseñor. Que es llevado a la corte y acepta cantar, sin pedir nada a cambio. Poco después, alguien le obsequia al Emperador un ruiseñor mecánico, que canta cada vez que le dan cuerda y está recubierto de diamantes, a diferencia del ave original, de color gris e insignificante. El Emperador se contenta con el artefacto y deja de pensar en el ruiseñor de verdad. Hasta que, con el correr del tiempo, el ave mecánica se rompe, el Emperador enferma y la Muerte lo visita, para llevárselo.

La ilustración de mi recuerdo recrea ese momento. De niño, me causaba escalofríos. Porque Trnka había representado al Emperador como un bebé tendido en su lecho —la viva imagen de la indefensión—, y a la Muerte como una sombra, parecida a un insecto gigante, cubierto por harapos.

En el último minuto, el ruiseñor verdadero —a quien el Emperador había desterrado, por negarse a actuar a dúo con el mecánico— aparece en la ventana y empieza a cantar de modo deslumbrante. Y su arte distrae a la Muerte, que acepta irse con las manos vacías. Agradecido, el Emperador le ofrece al ruiseñor el oro y el moro, pero el pajarito insiste en su tesitura de no pretender nada a cambio de su arte. O mejor dicho: quiere conservar la libertad. Desea encantar con su música a todos los ciudadanos del Imperio, incluyendo a pescadores y campesinos, y después contarle al Emperador lo que ocurre en su reino, para que no lo ignore y actúe en consecuencia. "Prefiero tu corazón a tu corona", dice el ruiseñor.

Busqué la ilustración en Google y descubrí que había en venta una edición del libro que había perdido. La compré sin dudar. Y en estos días, desde que llegó a casa, vuelvo a ella a cada rato, para releer aquellos cuentos y admirar los dibujos que recordaba al detalle.

En mi infancia, lo primero que me fascinó del libro fue el arte de Trnka, hijo de un plomero y de una costurera. A pesar de que se lo llamó "el Walt Disney de Europa Oriental", su trazo se apartaba de la clase de dibujo que se usa en Occidente para ilustrar narraciones infantiles. Trnka resta énfasis a los rostros y sus rasgos, donde solemos depositar la carga de la individualidad, para dramatizar los cuerpos y sus movimientos y el entorno contra el cual pulsean para sobrevivir. Tal vez se deba a que padeció a los nazis y después al régimen comunista, que imponía condiciones a la creación artística. (Cuando murió, su cortometraje póstumo, llamado La mano, fue prohibido durante dos décadas.) Lo que se necesita para lidiar con un gobierno autoritario no es una cara bonita u ojos de Bambi, sugiere Trnka, sino cuerpos en acción.

El arte de Trnka es alucinante. Cada una de las láminas que ilustran el libro de Andersen es un cuadro, merecerían ser enmarcadas y exhibidas en una galería. Pero además se trata de una belleza que, cuando lo considera necesario, no duda en volverse ominosa y hasta terrorífica. (En el '49 filmó El Emperador y el ruiseñor, adaptación del cuento de Andersen, animando marionetas. La encontré en YouTube y me puse a verla con tanta ansiedad como cagazo. Por suerte, la Muerte del film es menos impresionante que la del libro.) En este sentido, la asociación de Trnka con Andersen es perfecta. Porque si algo caracteriza al autor de La sirenita y Las zapatillas rojas es la negativa a ser condescendiente con sus lectores, a quienes —aun siendo niños, en teoría— enfrentó a historias donde la crueldad y la arbitrariedad abundaban, y que no siempre concluían con un happy ending.

Se podría decir que El ruiseñor es Andersen en su faceta benigna, que también exhiben cuentos como El patito feo y El encendedor. Porque el pájaro canta para el Emperador sin pedir recompensa, y aun así resulta desterrado, pero al final se lo reivindica, cuando la vida concede al Emperador la oportunidad de reparar su necedad. Pero otras historias no terminan de forma tan auspiciosa. La sirenita acaba muerta, y sin el príncipe. La protagonista de Las zapatillas rojas pide a un verdugo que le corte los pies. El soldadito de plomo va a parar a una fogata, donde su metal se funde. A menudo los personajes sufren de forma intolerable, al punto de desear el alivio que conlleva la muerte.

Yo creía que esta impiedad no desentonaba en su época, porque por entonces las historias para críos —hablamos de mediados del siglo XIX—, solían ser ásperas. Había que preparar a los más pequeños para manejarse en un mundo salvaje, ¿y qué mejor modo de hacerlo que a través de narraciones que les enseñaban a cuidarse, a no confiar en nadie ingenuamente? Pero ahora, chusmeando sobre Andersen, descubrí que había sido criticado no bien asomó, tanto por su estilo descontracturado como por su presunta inmoralidad. Se lo acusaba de malcriar a sus lectores, porque privilegiaba entretenerlos a educarlos.

Qué lectura más miope. Los cuentos de hadas de Andersen son profundamente morales. Y sus versiones disneyficadas huelen a traición. Porque la violencia y el sufrimiento que abundan en los originales son parte de lo que los vuelve eternos. A mi juicio, siguen siendo más modernos que mucha de la narrativa infantil actual. Después del interregno que sucedió a las guerras mundiales, cuando pareció que coincidíamos en la necesidad de comportarnos civilizadamente, la realidad volvió a ser tan despiadada como a comienzos del siglo XIX, e incluso más. En el mundo actual, ¿qué literatura es más adecuada para los críos que una que les cuente que pueden discriminarlos, tratarlos con indiferencia y ser víctimas de la indefensión propia de su tamaño y edad, sin disponer de más recursos para sobreponerse que la inteligencia, el ingenio y el buen corazón?

El verdadero patito feo

Andersen era hijo de una lavandera que no sabía leer y de un padre que le leía Las mil y una noches. Trabajó desde niño para comer. Quiso ser actor, pero sin suerte. (Influyó el hecho de que era muy feo, el pobre: las fotografías muestran a un tipo escuálido, narigón, de ojos diminutos y frente demasiado ancha.) Pero el director del Royal Danish Theatre le tomó afecto, o se apiadó, y logró que el rey Frederick VI pagase parte de su educación. De todos modos, Andersen tenía el peor de los recuerdos de sus años formativos. Decía que lo habían maltratado y que le recomendaban que abandonase la idea de escribir, lo cual lo sumió en una depresión.

No sorprende, pues, que a menudo los personajes de sus historias se sientan inadecuados, menos que el resto, marginados. (Al soldadito de plomo, por ejemplo, le falta una gamba, porque no quedó metal para completarlo.) Tampoco que sufran abusos a manos de su congéneres. (Del patito feo se burlan todo el tiempo.) O que sueñen con ser algo que está más allá de su alcance, como la sirenita que desea tener piernas como los humanos. O que sean víctimas de situaciones injustas, como los hijos del rey a quien su madrastra convierte en aves en Los cisnes salvajes. Parte de la popularidad de los cuentos se debe a ese punto de vista: Andersen habla siempre de personajes que se sienten poca cosa, o humillados, o malogrados. Diría Lanata: se pone sistemáticamente a favor del más débil. (Sólo que en este caso, a diferencia de lo que Lanata vendía, sería verdad.)

Pero, aun despreciados o caídos, los protagonistas de Andersen no se pervierten ni se tornan resentidos. Pueden pecar de ingenuos, como la sirenita que acepta la poción mágica de la Bruja del Mar que la dotará de piernas, al precio de privarla de su voz encantadora. Pero, en la hora clave, actuarán correctamente, serán fieles a sus mejores instintos. (La sirenita, por ejemplo, se niega a matar al príncipe para recuperar su cola, a pesar de que eso la condena a la muerte.) El protagonista de El compañero de viaje —uno de mis cuentos favoritos del viejo libro— es un joven llamado Juan, que a la muerte de su padre decide salir a conocer el mundo. En su camino, se topa con unos desgraciados que están profanando el cuerpo de un muerto — a quien, por cierto, no conoce. Y les ofrece todo el dinero que posée, para que lo dejen en paz. El resto de la historia concierne a lo que hace por él un hombre que se le suma en el viaje, y que termina siendo el espíritu del muerto a quien protegió.

En ese caso, Juan obtiene recompensa en este mundo por su decencia. Pero en otras historias, los buenos actos redundan en recompensas sublimadas. En los términos de esta vida, las protagonistas de La sirenita y Las zapatillas rojas acaban mal: muertas, en ambos casos. Sin embargo, negarse a matar al príncipe en beneficio propio hace que la sirena se convierta en un espíritu, una de las llamadas Hijas del Aire, y que eventualmente reciba un alma inmortal y se eleve al Cielo. La Karen de Las zapatillas rojas tolera duro castigo a causa de su vanidad, pero el arrepentimiento le vale la absolución y la gracia eterna.

El lector contemporáneo tenderá a bajar el precio a las recompensas que ciertos personajes reciben en otra vida, porque la creencia en el Paraíso cristiano ya no es lo que supo ser. El testimonio de los genocidios que jalonaron el último siglo —la prueba de los extremos de crueldad a los que somos capaces de llegar, con excusas que disimulan motivación mezquina— fueron persuasivos a la hora de sugerir que no existe nada parecido a un Dios omnímodo y de buen corazón que interviene en la Historia. Si hubiese alguien así, no permitiría que maten a decenas de miles de palestinos indefensos a bombazos y tiros, y a los sobrevivientes de hambre y de sed, como está haciendo Netanyahu. Pero tampoco hay que pecar de literalidad como lectores. Los cuentos operan en el terreno de lo simbólico. Exista o no un Cielo lleno de ángeles, lo que Andersen sugiere es que la decencia es su propia recompensa.

Mucho especularon los biógrafos sobre su sexualidad. Si no fue célibe por completo, le pegó en el palo. (Era tan poco agraciado, que ni el dinero ni la notoriedad mejoraron su suerte.) También se dijo que su inclinación era homosexual —en carta a Edvard Collin, reconoció lo que llamaba "la femineidad de mi naturaleza"— o bisexual, como sugieren su amor de juventud por una chica llamada Riborg Voigt y el embeleso que sentía por la soprano Jenny Lind. Por eso no extraña que algunas de sus historias tengan que ver con la cuestión de la identidad, el descubrir quién es uno en realidad. Como cuenta en Las ropas nuevas del Emperador, si el sayo que te echás encima no es el que te corresponde, aunque creas que estás vestido quedás expuesto, estás en pelotas.

Lo crucial es entender quién sos, en el sentido más profundo, y actuar en consecuencia. Porque la esencia no pasa ni por la circunstancia en que viniste al mundo, ni por tu apariencia. ("No importa si naciste en un corral de patos, siempre y cuando nazcas del huevo de un cisne", dice en el popular relato.) Lo fundamental es conectar con nuestros mejores instintos, y respetarlos. Ser buena gente sería una vocación en sí misma, más allá de los resultados: a veces triunfarás y otras te irá como el culo, pero la consideración por los demás —esto es lo que Andersen insinúa— garpa al contado, y al instante. ¿Qué mejor recompensa que ver cómo una acción concreta beneficia a alguien que dependía de la generosidad ajena?

Es factible que, por cuestiones de cultura y de época, Andersen no haya podido honrar su verdadera identidad en materia de género. (La homosexualidad todavía era delito, por el cual se condenó a prisión, en 1895, al extravagante Oscar Wilde.) Pero no sería ilógico pensar que por eso se apegó a otra faceta de su identidad, aquella que lo volvía sensible al dolor de los demás, a sus sentimientos de inadecuación.

Andersen sublimó su energía vital en la determinación de convertirse en un buen tipo, como escritor y también como ciudadano. Sabiéndose en las últimas —murió en agosto de 1875—, consultó a un compositor para que adecuase a sus deseos la música que sonaría durante el funeral. "La mayor parte de los que desfilarán detrás del ataúd serán niños —le dijo—, así que, por favor, adapte el ritmo a sus pequeños pasos". ¿Cuánta gente conocen que, en su agonía, estaría preocupada por no sobreexigir a quienes irían a honrarlo después de muerto?

Visibilizar la decencia

Así como hay elementos en la narrativa de Andersen que la arriman al anacronismo, también contiene otros de insólita modernidad. En La reina de las nieves creó la perfecta metáfora para definir las redes sociales y el modo en que inciden sobre la realidad. Allí se cuenta que el Diablo, bajo la forma de un troll —parece que ya estoy hablando de Internet, pero todavía no: me refiero a las criaturas que, según el foklore del norte de Europa, encarnaban las pulsiones paganas—, crea un espejo mágico que distorsiona lo que refleja, ignorando la bondad de los hombres mientras magnifica sus peores aspectos. Al ver el efecto que produce su creación, el Diablo se regocija: "Esto es muy pero muy entretenido", dice. ¿No es eso lo que nos ofrecen las redes: entretenimiento constante, las 24 horas de los 365 días del año? ¿Aun cuando, entre no hacer nada y pasarnos todo el puto día haciendo lo mismo, la diferencia sea mínima? La Real Academia debería considerar la inclusión del verbo scrollear como sinónimo de aburrirse.

Vuelvo al cuento, mil disculpas. Envalentonado, el troll ordena a sus secuaces que suban al Cielo, para que sus imágenes degraden a Dios y a los ángeles. Pero, ya en las alturas, el espejo se les resbala y estalla en infinitos pedazos. Cuando alguno de los fragmentos que llueven sobre el mundo alcanza el corazón y los ojos de un humano, lo convierte en una persona amarga y fría. Que es lo que le ocurre al niño Kai, detonando la historia.

¿No es así como funcionan las redes: como un espejo que minimiza la experiencia humana en estado de gracia, para potenciar en cambio nuestros peores rasgos? ¿No nos convierten de a poco en gente fría y amarga, aislada e impotente ante la energía que prodigan el diablo y sus minions? ¿No han degradado nuestra percepción, al punto de llevarnos a aceptar como líderes a hombres de aspecto, lenguaje y almas contrahechas?

El mundo que nos rodea es pura desolación. La semana pasada, al reflexionar sobre la violencia que impera, hablé de la serie El camino estrecho hacia el norte profundo. Pero el tiempo me alcanzó tan sólo para leer la mitad de la novela de Richard Flanagan en que se basaba. Esta semana la terminé, y encontré allí un párrafo que expresa la sensación que persiste en mi alma: "Por un instante pensó que había comprendido la verdad de un mundo terrorífico en el cual no se podía escapar del horror, en el cual la violencia era eterna, la única y grande verdad, más grande que las civilizaciones que había creado, más grande que cualquiera de los dioses a los que había adorado, porque ella era el único y verdadero dios. Era como si el hombre existiese tan sólo para transmitir violencia y asegurar que su dominio fuese eterno. Porque el mundo no cambiaba, esta violencia había existido siempre y nunca sería erradicada, los hombres morirían bajo la bota y los puños y el horror de otros hombres hasta el final del tiempo, y toda la historia humana era una historia de violencia".

Esa es la tentación que acecha. Creer que no existe otra realidad que la que refleja el espejo endemoniado. Porque el panorama descorazona. El país más poderoso —y peligroso— del orbe está en manos de un hombre tonto y egoísta, a quien el de Presidente le parece puesto menor y por eso se comporta como monarca, reclamando su derecho a quedarse con un jet de 400 palos verdes que quieren regalarle, aunque la ley diga que le está prohibido. (Su reinado es de arbitrariedad imperial. Mientras expulsa a latinos de los Estados Unidos, relaja reglas para dar asilo a supremacistas de Sudáfrica.) Para colmo es tan acomplejado, tiene la piel tan delgada, que enloquece cuando un artista como Bruce Springsteen —actualmente de gira por Europa— lo critica. Acaba de dedicarle un brulote donde le dice que no tiene talento y que su piel está atrofiada y que parece una pasa de uva. (¡Justo Trump, cuya cara es un escroto que alguien olvidó dentro de una lata de Crush!) Lo más grave es que su ataque de histeria culmina con una amenaza: "Veremos cómo le va" cuando regrese, dice.

En paralelo Israel masacra a un pueblo indefenso, a contramano de la legislación internacional, mientras sus aliados siguen proporcionándole armas y cobertura política y, así, le permiten convertir la aberración en un arte. (Hoy desayuné, sin ir más lejos, con la imagen de un señor removiendo de su tejado la pierna de un niño.)

En nuestro país, millones pusieron su vida de todos en manos de la peor marioneta de los Estados Unidos que haya conocido la historia argentina, lo cual ya es mucho decir. (Hablo en términos políticos, claro, pero sin excluir el estético. Milei no parece una marioneta de Trnka sino un muñeco hecho por el más chapucero de los Gepettos: dos bolas de chicharrón, un emplasto de pelo plástico, cuero sintético y un par de piolines. ¡Si hasta camina como las marionetas de los programas de TV de los '60!)

Milei está sumiendo a nuestro pueblo en la peor de las devastaciones. La económica ya es inocultable, aunque sigan maquillando cifras como si fuesen papadas. Acojona el espectáculo de tantas personas que votaron al tipo que hoy les corta los víveres y las deja sin trabajo, lanzando a sus familias a la deriva de la incertidumbre. Vivimos en un país donde las facturas con dulce de leche se han convertido en artículo suntuario. Los votantes optaron por el ruiseñor mecánico —¡el ruiseñor del mercado!—, porque les parecía más vistoso y más rendidor. Y hoy están postrados, esperando la visita de la Muerte. Pero, aun así, puede que la económica no sea la peor de las devastaciones que padecemos.

El estrago que cunde en las almas es terrible. El abatimiento, el cansancio moral que sobreviene cuando sos testigo impotente de la bacanal de los peores: los más mezquinos, imbéciles y dañinos, que ni siquiera disimulan que están de fiesta. El gobierno de Milei funciona, en los hechos, como la segunda pandemia del siglo. Nos enferma, nos encierra, nos aisla, nos mata. La Argentina es hoy un lugar nauseabundo, que desalienta la presencia humana. Deberíamos instalar carteles en las fronteras, con la leyenda que Dante imaginó en las puertas del Infierno: Que abandone toda esperanza, aquel que entra aquí. Estamos en la vanguardia de la decadencia de Occidente, Milei es una sandía más del collar que terminará hundiéndonos. Porque, lastrado por gente como él y Trump y Netanyahu —que no moverían un dedo para hacer bien a alguien que no sean ellos mismos, y que al mismo tiempo destruirían todo con tal de salvar su propio culo—, el mundo que conocemos tiene los días contados.

Todo esto es cierto. Y está a la vista constantemente, magnificado por el espejo deformante de las redes. Pero existe una pregunta esencial que urge formularse: ¿es esto todo? ¿La realidad completa, lo único que hay, la sola alternativa? La respuesta rápida sería: claro que no, en China existen 1.400 millones de personas —cantidad equivalente, calzón más o menos, a la de los habitantes de América y Europa— que vive una realidad diferente. ¿Estoy diciendo que deberíamos ser como China? No, señor. Lo que sugiero es que la porquería que vivimos no es la única forma de pasar por este mundo. Si existe esta inmundicia que toleramos apenas y también existe China, tranquilamente podría haber una tercera opción, ¿o no?

Pero esa es una hipótesis, de momento. Cuando lo más importante es la parte de la realidad que no estamos viendo porque las redes no la reflejan, así como el espejo del Diablo-troll ignora las facetas buenas y bellas de la humanidad. Es decir, la concretísima existencia de millones de personas buenas que todavía no se cansaron de serlo, como diría el Pepe Mujica.

¿Y qué sería la decencia, tal como la presenta y defiende la obra de Andersen? Lo que expresa el tercer versículo del capítulo 18 del Evangelio según Mateo, que la abuela lee ante los protagonistas Kai y Gerda en el último tramo de La reina de las nieves: "A menos que cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos". ¿Quiere decir esto que deberíamos inventar algo como la Chiquitolina del Chavo, para reducir nuestro tamaño? Claro que no. Lo que reclama es que, aun siendo adultos, hagamos lo imposible por preservar nuestro corazón de niños, donde no existía lugar para la indiferencia ante la maldad. Es el niño, aquel que no tiene nada que ocultar ni privilegio que preservar, quien levanta el dedo en otro cuento de Andersen y señala que el Emperador está desnudo.

Lo que Andersen narra en La reina de las nieves es la odisea de la niña Gerda, que arriesga la vida para rescatar a su amigo Kai, secuestrado por la gélida monarca del título. Cuando Gerda llega donde Kai, sus lágrimas de alegría devoran el pedazo de espejo que congelaba el corazón del niño; y al sentirse liberado Kai llora también, y sus lágrimas se llevan el fragmento de cristal que enfriaba su mirada y le impedía reconocer a Gerda. En términos simbólicos, Gerda no aceptó que su amigo fuese corrompido, que se convirtiese en mal tipo. Por eso puso el cuerpo, se enfrentó a peligro real, para conectar de nuevo con él y conmoverlo, lo cual descongeló su corazón de niño. Y en el relato lo logra sin la ayuda de elementos mágicos, tan comunes en esta clase de historias. Cuando el reno que la llevó a Finlandia reclama a una hechicera que dote a Gerda de poderes especiales, la mujer le responde: "No puedo darle mayor poder del que ya tiene. ¿No ves cuán grande es? ...Está en su corazón, en el hecho de que es una niña dulce e inocente. ¡Si ella no puede llegar donde la Reina de la Nieve y remover el cristal de Kai, nosotros menos!"

No menospreciemos la influencia de la buena gente. Porque, como dice la hechicera, no existe poder más grande. Cuando producimos un gesto, por modesto que sea, que mejora la vida de alguien más, un cachito de Paraíso real, verdadero, se recrea sobre la Tierra. La generosidad, la solidaridad, la empatía, tienen el efecto contrario al del espejo del Diablo-troll de las redes: descongelan corazones y almas frizadas, mejoran todo lo que tocan. Y ponerlas en acto no depende de la acumulación del poder y de dinero, esos talismanes de hoy. A menudo no hace falta más que releer un cuento infantil o reencontrarse con un libro viejo para recordar que, aunque no esté en tus manos cambiar el mundo, podés hacer magia a tu alrededor.

Es nuestro turno de cantar como ruiseñores grises y encandilar a la Muerte.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí