¿Cómo recordamos, cuáles son los talismanes de nuestra memoria?

Durante milenios no dispusimos más que de mementos que conectaban con el pasado y sus emociones de forma indirecta: un objeto que conservábamos desde niños o perteneció a la persona que ya no está, el asalto de un perfume que detonaba una remembranza, un mechón de pelo, una flor disecada, una carta o —en el mejor de los casos— un retrato en carbonilla. Pero, a partir del último siglo, la tecnología prodigó recursos que nos encadenan a los instantes que atesoramos. Yo mismo acumulo recuerdos en variedad de soportes: fotos en blanco y negro, en colores que se difuminan con el tiempo, impresas en papel o diapositivas, Polaroids, videos granulados, selfies e imágenes digitales. En el mundo contemporáneo, los recuerdos ya no son una estampa desvaída ni una evocación: son un documento, una evidencia física que se puede revisitar todas las veces que sea necesario.

Esta tecnología es tan accesible y práctica, que permite dejar registro de cada cosa que hacemos. Todos llevamos encima un dispositivo que en teoría es un teléfono con cámara incorporada pero que —seamos sinceros— cada vez se parece más a una cámara que tiene un teléfono como función secundaria. La principal utilidad del teléfono dejó de ser la conversación en tiempo real. Ahora es lo que se llama —dice una de mis hijas— súper dispositivo, o híper dispositivo: un propalador / receptor de mensajes, imágenes y audios, cronista de nuestro andar cotidiano y de nuestro estado mental que además deja registrado cada paso, cada idea, cada indignación, para su eventual consulta. En los hechos, el celular convirtió a cada ciudadano en un documentalista, que prueba constantemente cuál es el tema que más le importa en el mundo: él mismo. La selfie no es una moda, sino una declaración de principios. Una exacerbación digital del yo — me muestro, luego existo.

Al término de su vida, cualquier persona actual deja en su estela un volumen de documentación sobre su existencia que excede la producción del artista más generoso. Hasta no hace tanto, para entender qué había sentido y pensando un ciudadano equis del pasado histórico no quedaba otra que leer sus ficciones o el diario privado que había llevado, o ver sus pinturas, o escuchar sus composiciones, o estudiar la biografía que, inspirado por sus méritos, alguien construyó rastreando testimonios y documentos; y sólo a partir de allí —de esa destilación, producto de una existencia intensa— inferir el resto, imaginarlo. Ahora, hasta el más gil produce un caudal de evidencia documental sobre su vida que supera lo que hemos conseguido saber sobre Homero, Shakespeare y James Joyce.

Durante el siglo pasado nos familiarizamos con un tipo de eternidad al que accedían las estrellas de cine, y nadie más. Porque sólo a ellas se les concedía la posibilidad de plantarse ante una pantalla para contemplar cómo habían sido, cómo se habían movido, cómo habían sonado veinte, cuarenta o sesenta años atrás. Hoy las nuevas generaciones no rememoran su pasado a través de objetos oxidados e imágenes borrosas. En estos tiempos el pasado personal ya no es una elaboración, la metabolización de la experiencia a partir de los recuerdos, de lo olvidado y de lo que testimonios y documentos permiten construir. Ya no equivale a la creación, por cierto imprescindible, del relato que explica quiénes somos, y por qué. Los jóvenes de hoy son los primeros especímenes de la humanidad para quienes su pasado es una neverending story, un espectáculo que sigue exhibiéndose en sesión continuada. Para ellos no existe el pasado porque nunca se convirtió en tal: viven un presente eterno que sigue proyectándose en loop, el interminable desfile de todo lo que pensaron, dijeron, hicieron hasta hace cinco minutos, debidamente almacenado en un container gaseoso al que llamamos nube, con propiedad.

Una de las consecuencias de esta posibilidad tecnológica es el hecho de que cada vez gastamos menos energía en vivir —vivir de verdad, para eventualmente contar con algo digno de ser recordado—, y más en fabricar photo ops de forma compulsiva. Un concierto ya no es una experiencia per se, sino algo a lo que asistimos para grabar con el celu y eternizar un momento que sin embargo no vivimos a full... ¡porque estábamos ocupados documentándolo! ¿Cuánta gente se pega un palo cada verano mientras se sacaba selfies, como si nada justificase la vacación más que el souvenir?

Puede que estos reparos se deban a mi veteranía, al hecho de haber conocido otra manera de vivir. Pero, al mismo tiempo, me sé parte de la generación de la imagen, y disfruto más que muchos de la creación visual. (Es parte esencial de mi forma de crear ficciones: escribir en papel o en la pantalla supone desde el primer instante manejar sombras que destacan sobre un fondo claro.) Lo que me disgusta es que me fuercen, que obliguen a probar el valor de mi existencia a través de imágenes autorreferenciales. Tal vez por eso prefiero Twitter a Instagram: porque una cosa es elegir la inclusión de una imagen, cuando cuadra y se siente necesaria, y otra muy distinta asumir que, sin imagen, no tenés nada que comunicar.

Perdón por el desvarío. Me puse a pensar en estas cosas después de ver la nueva película de Steven Spielberg, Los Fabelman (The Fabelmans, 2022.) Un relato autobiográfico, a través del cual Spielberg narra el origen de su vocación y, ante todo, explica el valor que le confiere a las imágenes.

Sonará llamativo que el tipo que es sinónimo de cine pochoclero —etiqueta equívoca, seamos justos— reinvindique que las imágenes sean juzgadas como algo más que figuritas vistosas o un circo audiovisual. (El show más grande del mundo, para ponerlo en los términos de la película de Cecil B. de Mille que Steven vio una noche que nunca olvidó, la del 10 de enero de 1952.) Pero en Los Fabelman Spielberg defiende la trascendencia de las imágenes, no en virtud de su espectacularidad ni de su capacidad de seducción masiva, sino por su potencial relación con la verdad.

Por mucho que esta duela.

Grupo de familia

Viniendo de quien viene, a nadie sorprende que Los Fabelman sea una narración deliciosa, que explica las características de todas las familias —sanguíneas o emocionales— de la filmografía de Spielberg. La película escrita por el director y su socio creativo de los últimos tiempos, Tony Kushner (autor de esa joya del teatro contemporáneo que es Ángeles en América), cambia los nombres de los personajes pero se aferra a las características esenciales de los miembros de la familia Spielberg. Papá Burt (Arnold en la vida real, intepretado por Paul Dano), el científico visionario, hombre práctico para quien todo en la vida tiene una solución concreta o, si no la tiene, no constituye un problema. Mamá Mitzi (Leah en la vida real, interpretada por Michelle Williams), una concertista de piano devenida ama de casa, para quien la vida no esconde una lógica mecánica sino misterios a ser interpretados. ("Todo ocurre por una razón", repite cuando algo la supera.) Las tres hermanas menores, las abuelas, el amigo y colega del papá que se suma al círculo con el título honorífico de "tío Bennie" — el de la vida real se llamó Bernie Adler.

La familia que se rompe y fuerza a sobreponerse al trauma y a crear un orden nuevo es una constante del cine de Spielberg. Pero además, si vemos sus películas en orden cronológico, entenderemos también cómo evolucionó su pensamiento al respecto: no sólo sobre la familia en general, sino particularmente sobre la suya.

En Loca evasión (The Sugarland Express, 1974), la familia es algo que debe ser defendido a toda costa, aunque eso suponga enfrentarse con la ley. Al adaptar Tiburón (Jaws, 1975), Spielberg dejó de lado una subtrama de la novela de Peter Benchley: la infidelidad de la mujer del jefe Brody con el oceanógrafo Matt Hooper. Para defender ese cambio, el director apeló a un argumento tan sensato como sospechoso en términos freudianos. Como Hooper y Brody debían compartir el bote desde el cual cazarían a la fiera, y el director quería preservar la camaradería entre ambos durante ese trance, convenía que no se considerasen el uno al otro como corneador y corneado. Por eso reescribió la anécdota original en un doble sentido: al eliminar la traición de Hopper se permitió perdonar la vida al personaje interpretado por Richard Dreyfuss, que en la novela termina muerto.

En Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (Close Encounters of the Third Kind, 1977), Roy Neary —otra vez Dreyfuss— recibe visiones que lo obsesionan, al punto de alienarlo de su mujer y de sus pequeños hijos. De todos modos, el punto de vista de Spielberg sobre la cuestión familiar sigue siendo ambiguo: Neary ayuda a una mujer que ansía recuperar a su hijito, pero a la vez acepta distanciarse de los suyos para irse con los extraterrestres. (Esta oposición entre la familia y la vocación también está presente en Los Fabelman, donde el tío Boris, interpretado por Judd Hirsch, sostiene que la vida del artista —o de quien sigue sus visiones— es una de soledad, desgarrada de sus afectos.) En E. T. (1982), Elliot apela al visitante del espacio para llenar el vacío dejado en su corazón por un padre irresponsable, que vacaciona en México con su nueva y joven novia. Al final del El imperio del sol (Empire of the Sun, 1987), el niño a quien la guerra separó de sus padres no los reconoce, cuando acuden al orfanato donde ha ido a parar. La mirada impiadosa, particularmente hacia los padres varones, recién comienza a revertirse en Indiana Jones y la última cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989), donde el célebre Indy reniega pero termina reconciliándose con el autor de sus días, el doctor Henry Jones (Sean Connery).

Spielberg alentaba la idea de un film sobre su familia desde fines del siglo pasado, a partir de un guión de su hermana Anne. Pero en aquel momento pensó que iba a traerle problema con sus padres, de quienes dudaba que se bancasen su mirada a la vez "amorosa pero crítica". Sin embargo, en el ocaso de sus vidas —Leah murió en 2017 y Arnold en 2020— cada uno de ellos le insistió por su parte para que contase la historia en común. Entonces sobrevino la pandemia y con ella la incertidumbre sobre el porvenir. "Me pregunté seriamente: de pensar en una película que no hubiese filmado aún, algo que me quedase pendiente en un nivel muy personal, tan íntimo como para estar mezclado con mis átomos, ¿cuál sería? Y sólo había una historia más que realmente quería contar", le dijo Spielberg al Hollywood Reporter.

Pero además de honrar a su genealogía —porque para ser director de cine le vinieron de perillas el costado tecnológico, aplicado, de Burt / Arnold, tanto como la sensibilidad artística de Mitzi / Leah, y el espíritu comunal, familiero, alrededor del que se organiza cada rodaje—, Spielberg quiso revalorizar el poder de las imágenes a las que decidió consagrar su vida.

A mi generación no le cuesta nada comprender la fascinación que el cine produjo en el pichón de Spielberg. En los años '50 se trataba todavía de una industria en expansión, que incorporaba mejoras tecnológicas a gran velocidad en materia de fotografía, color y sonido. Las pantallas eran cada vez más grandes —hablo de la época del Cinerama, que sincronizaba la proyección de tres proyectores de 35 milímetros—, el sonido cada vez más inmersivo y las salas cada vez más confortables. Y en paralelo se desarrollaba la televisión, que contaba historias en un formato más doméstico, en todas las acepciones del término. Una de las mejores escenas de Los Fabelman es aquella en que el pequeño Sam F. proyecta por primera vez lo que filmó con la camarita que le facilitaron y entiende que sus manos pueden contener ese haz de luz; que, más allá de lo fulgurante y descomunal de su presentación tradicional, el cine cabe en la mínima pantalla que crean sus palmas, está literalmente a su alcance. (La tecnología terminó por confirmar esa intuición del niño Fabelman: hoy estamos en condiciones de apropiarnos de cualquier imagen. ¡Podemos ver Lawrence de Arabia en un celular!) Pero a pesar de que Spielberg valoraba la pantalla chica, donde de hecho dio algunos de sus primeros pasos, su amor incondicional era para con el costado más trascendente del cine, su dimensión bigger than life, más grande que la vida misma.

En su crónica sobre Los Fabelman, el crítico del New Yorker, Anthony Lane, recuerda haber visto durante su infancia a un niño de su edad, católico de formación, que al entrar a un cine por primera vez puso rodilla en tierra antes de meterse en la fila que le correspondía — como si no estuviese ante una pantalla, sino ante el altar de su templo. Está claro que los Fabelman / Spielberg son judíos, no cristianos. (De todos modos, uno de los tramos más divertidos del film es aquel que cuenta el primer romance de Sammy / Steven con una shiksa: una chica gentil, que adora a Jesús como si fuese una estrella pop — un proto-Presley.) Pero la compartida afinidad por los rituales explica la reverencia instintiva que tanto el pibe de la anécdota de Lane como el proto-Spielberg sintieron, al recibir su bautismo cinematográfico. ¿O acaso no es un templo la sala: una nave oscura, imponente y llena de ecos, como corresponde? ¿No es la pantalla un altar, donde se interpreta el misterio función tras función?

El hijo de un empirista y de una artista frustrada estaba en regias condiciones de comprender el poder del cine: esa disciplina que, de forma casi metonímica, se había convertido en efecto en el más grande show sobre esta Tierra a mediados del siglo pasado. Porque se trataba de un dispositivo tecnológico que capitalizaba principios físicos como la persistencia de la visión, sí, pero que sin dejar nunca de ser un invento ingenioso, sólo funcionaba bien —sólo producía el efecto buscado— cuando se abría a lo inefable, al misterio de la comunicación.

Cuando saltaba al vacío, como quien tiene fe.

Fiat lux

Spielberg no niega su formación judía. En Los Fabelman la familia practica los rituales de la tradición con naturalidad y alegría. Pero él mismo ha admitido que la religión formal nunca jugó un rol central en su vida. Según propia confesión, sólo empezó a tomarse en serio el judaísmo cuando su pareja, la actriz Kate Capshaw, se convirtió a esa fe para casarse con él. Pero, si me permiten la conjetura, yo juraría que Spielberg contactó con la dimensión sagrada de su existencia a través del cine, de la posibilidad de escribir con luz. Esa ceremonia pagana —el templo, la comunidad que allí se congrega para vibrar ante una historia que los conecta con algo más grande que el destino individual y que, de haber suerte, los transformará a todos en mejores personas — lo hizo vibrar como ningún otro estímulo. El mismo apellido que eligió para su familia ficcional es elocuente. En inglés, Fabel suena igual a fable, o sea fábula. Lo cual hace de Fabelman el hombre de las fábulas. ¿Se les ocurre una definición que encapsule mejor al papá de E. T., Indiana Jones y los dinosaurios de Jurassic Park?

Para mí Los Fabelman es la historia de cómo Spielberg se consagró oficiante de la religión pop del cine. Primero tiene lugar la fascinación ante el misterio, que Burt explica al pequeño Sammy en términos científicos y Mitzi en términos de sueños y aspiraciones. Después viene la comprensión de que acercarse a esa sacralidad entraña sus riesgos, de que la intensidad de la luz puede quemarte de un modo para el cual no hay retorno. El tío Boris dramatiza ese peligro a su manera, diciendo que el arte es una droga y que tanto él como Sammy son junkies, adictos al high que la vocación produce cuando se ejerce desde el goce. En una secuencia de antología —no se preocupen, que no spoilearé—, Sammy lo comprueba en carne propia, al descubrir que sus inocentes filmaciones familiares esconden una subtrama que no había registrado. O sea que no sólo se trata de mostrar: también se trata de aprender a ver lo que hay que ver, lo que está ahí reclamando ser visto, por áspero e incómodo que resulte.

A continuación irrumpe Monica (Chloe East), la novia cristiana a quien le importa nada que Sammy sea judío. Ella es la que considera a Jesús como la primera pop star de la humanidad. Una idea que parece tonta pero que vale considerar, porque el pop no es sectario sino ecuménico, el pop —ya sé que sueno a Micky Vainilla, pero sean buenos y vean más allá de la parodia— el pop es para todos, por definición. Así, Monica persuade a Sammy de que es posible practicar un sincretismo entre fe y arte, saltar por encima de la barrera de los prejuicios personales, raciales, ideológicos y hasta religiosos (¿hace falta que recuerde aquí que fue un muchacho judío quien filmó la resurrección de E. T., envuelto en una túnica y latiendo su sagrado corazón?), para comunicar un mensaje que no excluya a nadie. Y el cine es tan ideal como la música para el pop. (Spielberg hace cine pop, de hecho. Empezó cantando melodías simples y pegadizas y después se complejizó y enriqueció, como Los Beatles.)

En ese mismo tramo de la narración de Los Fabelman —cuando trata de hacer pie en la secundaria californiana donde lo encajaron contra su voluntad—, Sammy comprende que mediante el cine puede intervenir la realidad, y por ende cambiarla. Hasta ese momento, el poder del medio era algo que estaba más allá de su control. Pero tan pronto comienza a dominarlo percibe que ese poder entraña una responsabilidad, porque la forma en que lo practiques determinará las emociones, y por ende las decisiones, y por añadidura las vidas, de la congregación que asista a tu ceremonia. Para Sammy / Spielberg, el cine es lo que le permite expresar su anhelo de trascendencia y conectar con otros / otras que sienten y necesitan lo mismo.

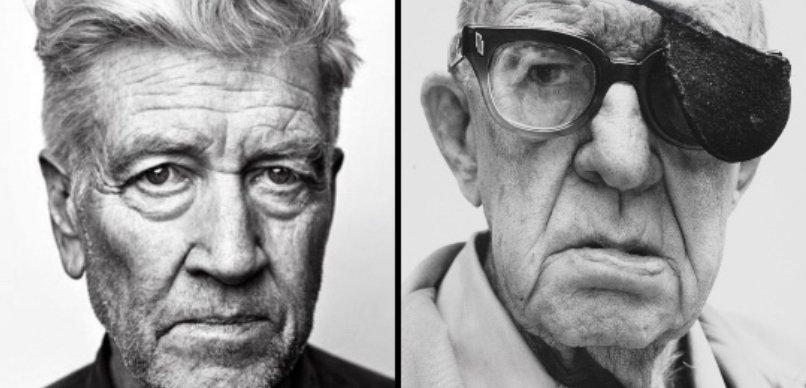

El broche de oro lo da el encuentro entre Sammy y su admirado John Ford, el director de La diligencia, Más corazón que odio, El hombre que mató a Liberty Valance y tantas otras glorias, interpretado aquí por otro cineasta: David Lynch (Eraserhead, El hombre elefante, Blue Velvet). Spielberg sostiene no sólo que el encuentro ocurrió en la vida real, sino que además Ford le dijo exactamente eso, palabra más o menos. Además de haber sido definitoria para Spielberg, esa conexión es esencial al relato, porque escenifica al Papa Ford ungiendo a su nuevo sacerdote y enviándolo a los caminos a difundir su Buena Nueva. (Que es lo que significa la palabra evangelio, dicho sea de paso.) Por supuesto, tratándose de John Ford, no puede sino estar hablando de un Papa sui generis: irlandés, cascarriabias y adicto a los toscanos. Lo que en esa ocasión Ford le imparte a Sammy parece apenas una lección de encuadre, una clase de cine pura y dura. Pero Ford no está hablando tan sólo de técnica narrativa, sino de algo más trascendente. ¿O no depende la vida entera de la decisión que tomemos respecto de los horizontes hacia los que elegimos avanzar?

Súper vidas, híper vidas

Cuando uno va al cine a ver Los Fabelman ya sabe que la película cuenta algo que para Spielberg es muy personal. Pero recién se entiende hasta qué punto cuando, en lugar del film estricto, lo que aparece en la pantalla antes de empezar es... el director Steven Spielberg. Hablando a cámara y agradeciendo que estemos allí, viendo Los Fabelman así como él vio la película de C. B. de Mille en enero del '52: o sea a oscuras, con unción y no solos, sino acompañados por otros dispuestos a compartir la experiencia.

Como todos los grandes de este arte, Spielberg ha creído siempre que un encuadre, un plano secuencia o un corte no son apenas un truco narrativo, sino una cuestión de principios. Por eso intuyo —aunque puede ser proyección mía, nomás— que debe incomodarlo la ligereza con que hoy nos movemos a través de este mundo de imágenes digitales. No porque se resista al avance de la tecnología, eso está claro: el ascendiente de papá Burt / Arnold nunca ha decaído, y Spielberg ha incorporado sin vacilar los aportes de la ciencia práctica al cine. (Hablando de recuerdos, todavía tengo presente mi deslumbramiento ante Jurassic Park, que me reveló los primeros dinosaurios de la historia del cine que parecían de verdad. Boquiabierto, con la ingenuidad de la infancia renacida, los descubrí en una sala de los estudios Universal en Los Ángeles, cuando fui a cubrir su estreno mundial para un diario argentino.)

Pero la disponibilidad de la maravillosa tecnología actual nos birló la convicción de que una imagen podía ser trascendente; a expresar una idea ante la cual no habría que pasar de largo sino detenerse, sentir, pensar, confundirse, experimentar, metabolizar y dejar que nos transforme; una verdad que reclama de nuestras vidas tiempo real, que excede lo que suele tardarse en subir un post o un jueguito en TikTok. Hasta no hace tanto resultaba lógico que ciertas imágenes nos deslumbrasen, porque eran más bien raras. (Digo raras en tanto excepcionales, como puede serlo un cometa verde. Ya que estamos, les cuento que la chispa de la inspiración que engendró Encuentros cercanos fue una lluvia de meteoritos que Arnold y Steven Spielberg observaron desde New Jersey, cuando eran adulto y niño y la familia todavía estaba unida.) Pero ahora cualquiera puede producir una imagen de calidad técnica. Grabar, editar y difundir imágenes es hoy algo tan banal, tan cualunque, como viajar en bondi.

Y esa familiaridad puede ser equívoca, porque trivializa. Si bien es cierto que hoy todos podemos decir algo en el ágora digital, eso no significa necesariamente que tengamos algo relevante que comunicar. Si bien es cierto que hoy todos podemos fotografiarnos y filmarnos y subir a las redes el documento que prueba que somos Fulano de Tal, eso no significa necesariamente que nuestras vidas tengan espesor. No es la mostración lo que prueba nuestra existencia: son los hechos que producimos o no, los hayamos fotografiado / filmado o no. No es la imagen digital lo que dejará huella de nuestra existencia. (Por cierto, el soporte digital es de una enorme precariedad. Bastaría un pulso electromagnético o un pedo del sol más enfático de lo normal, diría Solari, para que una parte enorme de la cultura humana desapareciese de la noche a la mañana.) Lo que deja huella es lo que le dimos o no a los otros de carne y hueso: vida, tiempo, atención, amor, solidaridad. Lo que deja huella es lo que inspiramos o no en los otros: dolor, alegría, virtud, iluminación, empatía, la forma en que moldeamos (insisto: ¡o no!) a la humanidad que tenemos cerca.

Intuyo que el Spielberg de Los Fabelman —tanto como el Spielberg que, en los cines, nos habla antes de Los Fabelman— querría que reconsiderásemos el poder transformador de la imagen. Que la pusiésemos en valor, se dice hoy. Que entendiésemos que esta nueva facilidad para producir y acceder a imágenes no significa que todo lo que vemos y mostramos sea comida chatarra, música de ascensor, material descartable. ¿Cuánta gente dispone hoy de un megáfono digital y no tiene nada bueno que decir? La tecnología genera un fenómeno social y político complejo, que reclama que asimilemos ciertas contradicciones. Así como es cierto que el acceso al ágora pública se amplió, se horizontalizó, también es cierto que el poder utiliza los medios digitales para banalizar las palabras y las imágenes, para despojarlas de sentido y de peso y convertirlas en una expresión idiota, llena de ruido y de furia, que significa nada — y en consecuencia, transforma nada.

¿No les molesta a ustedes, por ejemplo, el uso que la campaña de Pato Bullshit hace de la palabra fuerza? Como si fuese sinónimo de violencia, nomás. Como si fuese fuerte tan sólo el que pega, pone límites e impone su voluntad, más que el que tolera, persevera y transforma mediante el ejemplo o la persuasión. Tal vez se trate de eso la brega de este año: de que el pueblo argentino decida si está con quien se pretende fuerte o si dará un paso al frente para demostrar que la verdadera fortaleza es la suya propia.

Pero, en fin, no quiero distraerme. Lo que intento decir es que, a través de Los Fabelman, Spielberg narra su derrotero vital en pos de la creación de imágenes que signifiquen algo hondo y perdurable. Porque una cámara de cine es tan instrumento como un celular. Y lo que define un instrumento no son tan sólo sus características intrínsecas. La cuestión a dirimir es si usamos esa tecnología y cómo... o si simplemente nos dejamos usar por ella. Por eso empatizo con Spielberg y su reivindicación del poder transformador de la imagen y por extensión de la palabra. Porque sería una pena que lo único súper e híper de que disponemos fuesen nuestros dispositivos electrónicos. De lo que se trata, creo, es de construir vidas que estén a la altura de esa excelencia.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí