Thomas Jefferson fue el tercer Presidente de los Estados Unidos y uno de sus padres fundadores. Fue, además, el principal redactor de la Declaración de Independencia de las colonias norteamericanas y, durante toda su vida, defendió la idea del Imperio de la Libertad, es decir la responsabilidad de su país en el impulso a la libertad en el resto del mundo.

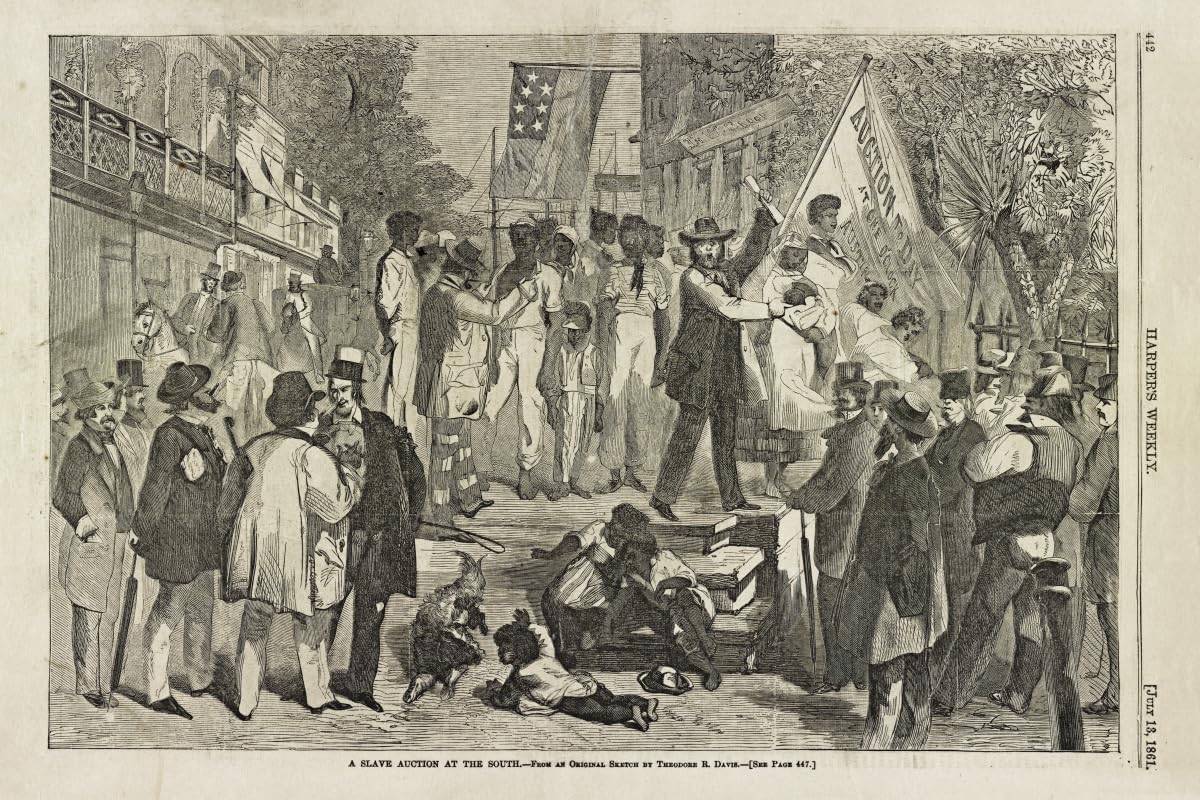

Fue, accesoriamente, el dueño de unos 600 esclavos negros. En realidad, no era un apasionado de dicho sistema, incluso apoyó la emancipación gradual de los esclavos; pero cuando falleció, en 1826, todavía poseía 130 esclavos en su finca de Monticello, que su familia vendió para pagar sus deudas.

En Notas sobre el Estado de Virginia (Notes on the State of Virginia), su único libro, además de ensalzar las virtudes de los pueblos indígenas de América, Jefferson argumentó que los negros son inferiores tanto a los blancos como a los indígenas, aunque, sagaz, reconoció que las propias condiciones de esclavitud pueden explicar lo que él percibía como deficiencias.

Unos siglos antes de la subasta de esclavos en la hermosa finca de Monticello –diseñada por el propio Jefferson— se llevó a cabo la Controversia de Valladolid. Se trató de un encuentro entre teólogos y juristas que durante los años 1550 y 1551 debatieron sobre las condiciones impuestas a los pueblos indígenas dentro de la conquista de América, y sobre el marco legal y moral de la colonización española. En resumidas cuentas, se trataba de definir si los habitantes originarios de las Indias eran seres humanos con derechos.

Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, criticó duramente la explotación de los indígenas, defendió su humanidad y propuso que fueran sustituidos en las tareas más duras por esclavos traídos de África. Hacia el final de su vida lamentaría esa decisión y rechazaría la esclavitud en general.

Tanto Jefferson como De las Casas fueron humanistas, intelectuales sensibles a la libertad y, podríamos afirmar de un modo un poco anacrónico, también defensores de los derechos humanos. Pero vivieron en épocas en donde la hegemonía política establecía no sólo la superioridad moral del hombre blanco y europeo, sino también su condición de mero patrón del ser racional.

La hegemonía política logra transformar un conjunto de ideas o incluso un modelo económico en sentido común. Los dueños de hermosas fincas como la de Monticello que seguían con pasión los debates de sus representantes en Filadelfia –sobre los destinos de la unión o la carta de derechos fundamentales– no percibían la cruel ironía de ser dueños de seres humanos. Una política hegemónica les hacía ver ese modelo cruel como “el modelo”, es decir como una condición casi natural.

Sin embargo, otras miradas y otras acciones lograron cambiar ese sentido común. En La democracia en América (De la démocratie en Amérique), libro publicado pocos años después de la muerte de Jefferson, el político e historiador francés Alexis de Tocqueville denunció la esclavitud en Estados Unidos. Para Tocqueville, esa esclavitud definida por el color de piel era aún más injusta que la que padecían los siervos en la Francia de sus antepasados ya que era irremediable. Consideraba que, además de cruel, dicho sistema hacía inviable la democracia y, a largo plazo, incluso el capitalismo. Más que moral, el suyo era un argumento instrumental ya mencionado por Adam Smith: el trabajo libre es más productivo y menos costoso que el trabajo esclavo.

Unos años después, poco antes de ser elegido Presidente e impulsar su abolición, Abraham Lincoln condensó su rechazo a la esclavitud en un breve párrafo que recuerda las advertencias de Tocqueville: “Como no sería esclavo, tampoco sería amo. Esto expresa mi idea de democracia. Cualquier diferencia, en la medida de la diferencia, no es democracia”.

Desde hace medio siglo, la Argentina vive bajo una hegemonía que, como la que impulsaba la esclavitud, establece unos pocos ganadores y muchos perdedores. Se trata del manual neoliberal, un conjunto de alucinaciones que consigue un éxito asombroso teniendo en cuenta los efectos desastrosos que su implementación genera en la vida de las mayorías.

Dichas alucinaciones se han ido transformando en sentido común, incluso para quienes no las apoyan o las padecen. Por ejemplo, a la vez que los entusiastas del manual neoliberal nos explican la necesidad de desregular los flujos de capitales para incentivar las inversiones y coso, también consideran razonable que los Estados restrinjan la circulación de personas. Un liberal auténtico debería sentir la misma alergia hacia ambas restricciones; sin embargo, la crueldad explícita reflejada en los muros impulsados por el Presidente norteamericano Donald Trump o en las medidas de la Unión Europea para reprimir el ingreso de migrantes que escapan a la miseria, es saludada por nuestros liberales imaginarios como una política virtuosa que deberíamos imitar.

Algo similar ocurre con otro tipo de regulaciones estatales. Mientras el Presidente de los Pies de Ninfa trata de héroes a los empresarios más ricos del país por fugar dólares –como ocurrió en el marco elegante del Hotel Llao Llao en marzo del 2024–, el ministro Caputo, el Timbero con la Nuestra, busca atraer activos hacia nuestro país sin importar su origen; la Policía Federal arrestó a Jorge Castillo, el llamado “Rey de la Salada”, por los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva.

Tampoco son héroes los vendedores callejeros de paltas o los manteros, expulsados de la vía pública por la policía una y otra vez. El papá de Conan no los aplaude por intentar escapar de las garras del Estado pedófilo violador de niños encadenados, para retomar su imagen enfermiza.

El manual neoliberal apoyado por los organismos de crédito internacionales aconseja desregular la economía. Sin embargo, esos organismos no critican que el gobierno controle sus principales variables, como la cotización del dólar o el valor de los salarios. Un liberal genuino debería dejar que el mercado establezca dicho valor y, sobre todo, que los salarios sean acordados “entre privados”, es decir entre empleadores y trabajadores. Nada de eso ocurre, sin que los puristas del modelo se indignen. Lo único virtuoso es cercenar derechos de los muchos.

Otra alucinación, compartida en parte de este lado de la grieta, es la que transforma el superávit fiscal en un objetivo en sí mismo, en lugar de verlo como lo que es: una simple herramienta financiera. En enero de este año, Martín Guzmán, ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, afirmó: “El principal activo de este gobierno ha sido la reducción de la tasa de inflación, que ha generado una percepción de estabilidad, y la estabilidad es popular (...) Esto muestra, más allá de la forma en que se alcanzó dicha estabilidad, que es fundamental para que la sociedad esté más o menos ordenada que haya un respeto a las restricciones de presupuesto, de los recursos y que la política fiscal esté más o menos ordenada”.

Es muy interesante el uso que el ex funcionario hace de la locución preposicional “más allá”. Más allá de una recesión, más allá de la destrucción del aparato productivo, más allá del desfinanciamiento de las provincias, más allá del freno a la obra pública, de la falta de medicamentos oncológicos, del desmantelamiento de la ciencia y la tecnología, del derrumbe de los salarios y las jubilaciones, más allá de todo eso, el equilibrio fiscal es bueno.

Lo más notable de este himno al equilibrio fiscal es que sus entusiastas nunca proponen obtenerlo aumentando los ingresos fiscales sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva: sólo exigen ajustar una vez más la inversión pública. Ocurre que la Argentina es un país peculiar en el que los ricos son demasiado pobres para pagar más impuestos, pero los pobres son suficientemente ricos como para recibir cada vez menos. Al parecer, nos sobran hospitales, rutas, represas, escuelas, puentes, cloacas, puertos, tendidos eléctricos, redes de fibra óptica, satélites o gasoductos. Somos Noruega y no lo sabíamos.

Como la esclavitud –según la visión de Tocqueville y de Lincoln–, el manual neoliberal hace inviable el pacto democrático. A largo plazo impone lo que Amado Boudou define como la dictadura del capital, sistema cuya crueldad el gobierno de la motosierra tiene la cortesía de ejemplificar cada día.

En lugar de padecer un modelo de miseria planificada vendido como sentido común por el 1% más rico del país y sus voceros, tal vez deberíamos volver a colocar la política y sus instrumentos al servicio de objetivos generosos, como los que definió un viejo líder popular hace unos 70 años: “Asegurar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación”.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí