De chico estaba peleado con la realidad. Tenía mis razones.

¿Cuál era la gracia de esa plaza pedorra, cuando uno podía reemplazarla por el bosque de Sherwood? Dada la oportunidad de viajar en el XL5 del Capitán Marte, ¿por qué debía resignarme a sacar boleto en el 92? ¿A quién se le ocurría fabricar solamente puertas de una hoja, en vez de dobles y batientes como las de un saloon? ¿Por qué dejar que el presente te asfixiase, si dando vueltas hasta marearte como Tony y Douglas en El túnel del tiempo ibas a dar a eras más interesantes? Antes que correr con la manada detrás de una pelota o imitar los pasitos de Música en libertad, prefería secundar a Sandokán en su campaña contra el rajah de Sarawak.

La realidad era un embole, porque estaba siempre ahí. En ese momento inescapable, en ese lugar intransferible. No había que hallar un mapa con una X para descubrir dónde estaba enterrada. No había que coronar el Everest o atravesar una selva a machetazos para alcanzarla. No había que calzarse un Stetson, o un turbante o una escafandra para evitar las quemaduras de su sol. La realidad era lo que era, nomás, y nunca lo que podía ser. El fondo del pozo al que me habían arrojado (no del todo incómodo, pero siempre prosaico: mucho gamulán, spray para los peinados, discos de Ginamaría Hidalgo, bigotes y Torinos para subrayar lo macho), del que sólo escapaba a través de la imaginación.

Cuando llegó mi adolescencia —cuando llegó la dictadura—, la realidad pasó de opresiva a siniestra. Y empecé a sospechar que, además de divertirme, instruirme y de ayudar a desarrollar mi capacidad empática, el recurso disciplinado a la imaginación —ante todo, las formas populares del arte— podía ser útil: una vía de escape, un manual de supervivencia escrito en código secreto. Corto Maltés, llevame lejos de acá. Don Tolkien, guárdeme un cuartito en Rivendell. Bond de mi alma, todavía no probé un dry martini pero ya sé que me va a gustar. Si no te incomoda, dear Joni Mitchell, me gustaría irme de hégira —de gira musical— con vos.

En El señor de los anillos, Frodo recibe de los elfos una capa que lo camufla tan bien (si se envuelve con ella y se queda quieto, parece una roca) que lo torna invisible. Durante la dictadura, mi inmersión en el mundo artístico/ficcional era como la capa de Frodo: el tipo no sabía más que de libros, películas, cómics, música y series, y no tenía interés en hablar de —ni dedicarse a— ninguna otra cosa. Por ende, dado que en la práctica funcionaba como un idiot savant (todavía no se había popularizado el término nerd), nadie me prestaba excesiva atención. Con cierta elegancia, transmitía el mensaje que me mantenía a salvo de los orcos: No puedo estar menos interesado en la realidad — ergo, soy inocente. La estratagema la había aprendido (¿dónde más?) de la ficción: era la misma que empleó Ulises cuando, preparando su escape de las garras de Polifemo, dijo que su nombre era Nadie (los hermanos del cíclope lo buscaron, preguntándole a la gente si no había visto a Nadie, hasta que se cansaron); era la misma del capitán que había adoptado el nombre Nemo —nadie o ninguno en latín— para mudarse a las profundidades y escapar de la mirada del mundo.

Acá llega lo que, en las técnicas narrativas, se llama turning point: el momento crucial en que la historia pega un giro que resignifica todo. Corre 1978, último año de mi secundario, y debo tomar una decisión. Yo sólo quiero escribir ficción (libros, cómics, películas: todo me viene igual de bien), pero mis padres me acorralan con el célebre argumento de Mimi, la tía de John Lennon: Muy lindo, pero, ¿y de qué vas a vivir?

Estudiar cine era medio difícil, porque los milicos habían cerrado o asfixiado cuanta escuela valiosa había. Un recurso obvio era estudiar Letras, desde donde podía aspirar a alguna tarea docente, pero nunca lo consideré seriamente: yo no quería diseccionar historias sino crearlas, me parecía que entre el licenciado y el escritor había la misma diferencia que entre el forense y el médico. Pensé en dedicarme a la diplomacia (los que me conocen, no se rían) pero para eso había que ser abogado (ugh), o eso decían. ¿Biología marina? Me gustaba el mar, no la química.

Podría haberme obcecado, recorrer editoriales con textos bajo el brazo o buscado conchabo en la industria cinematográfica. Pero no. Todavía recuerdo la escena en el living de la casa familiar, mis viejos sentados sobre el sillón en L tapizado de pana y yo pronunciando palabras que nunca imaginé que diría.

Voy a estudiar periodismo.

Si esto fuese una aventura de Isidoro y Parotuzú, mis viejos se desmayarían en ese instante mientras suena la simpática onomatopeya: ¡Plop!

(Cada vez que recuerdo esa escena, todavía oigo ¡plop! en mi cabeza.)

Ha pasado tanto tiempo y todavía no sé a ciencia cierta qué bicho me picó.

Las horas (culo)

No vayan a creer que no bien estudié las escamas cayeron de mis ojos y descubrí la deslumbrante realidad. Minga. Durante mucho tiempo fue, simplemente, el ardid que se me había ocurrido para ganar el mango mientras escribía la novela que me consagrase. Por suerte la pegué en el pálpito: tuve la intuición de que había un oficio común a ambas tareas, el rigor que requiere contar una historia, circunstancia o persona(je) de modo convincente. Por supuesto, el opus periodístico debe resistir el cotejo con los hechos; pero aun cuando estés en condiciones de certificar el sustento real de cada frase, si contás con torpeza lo que hay que contar —en el soporte que sea: papel, radio, audiovisual— la historia se va a ir a pique aunque sea tan real como la misantropía de Sebreli.

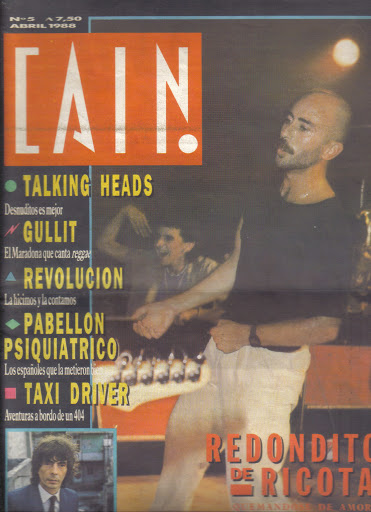

Seguí sintiendo asquito ante la realidad durante años. Para lidiar con ella, me ponía un broche imaginario en la nariz. Por suerte la vida me dio tiempo para evolucionar: estudiando en la Universidad de Lomas —cuatro bondis por noche desde y hasta Flores—, picando piedras en canteras periodísticas (Télam, por ejemplo) y escribiendo sobre temas que casi nunca me interesaban, hasta que un golpe de suerte me permitió poner un pie en el lugar donde había que estar, en el momento indicado: la Editorial La Urraca, durante los estertores de la dictadura. Empecé escribiendo unos textitos mínimos en Humor —ahora sí, sobre obras y artistas que me interesaban— y terminé trabajando fijo, colaborando en El Periodista de Buenos Aires, en El Péndulo y dirigiendo una revista llamada Caín. Por aquel entonces di con Verbitsky, que también escribía ahí y dejó dos marcas: me reveló a Walsh y me convenció de que la calidad del producto final dependía de la inversión en esa medida horaria que gusta en llamar horas culo.

Aun así, seguía prefiriendo el arte —la versión refinada— a la realidad. En el fondo se trataba de una cuestión metabólica. La ficción es una suerte de versión gourmet del asunto. Arranca desde los ingredientes de la realidad (nuestro mundo es el código común a todas las ficciones, aquello que permite que las desculemos), pero les saca las partes feas, aburridas, incomibles, bate lo que queda, lo condimenta bien y hornea hasta que esté a punto (la ficción te cuenta "su" realidad con gracia y elegancia, de modo que paladearla sea siempre un placer) y finalmente la envasa como se debe. (Nunca hay dudas respecto de cómo empieza un relato y cuándo termina.)

La ficción me ayudaba a digerir la realidad. Tenía el tracto espiritual delicado. Mi alma no reclamaba que me abstuviese de zambullirme en el mar después de comer, me pedía que no acometiese la realidad sin abrigarme antes con una nueva historia. Puede sonar raro, pero tiene su lógica. Dios sabe que zamparse la realidad argentina tal como venía —siempre cruda y sangrante— podía costarte un atracón de aquellos, un riñón y hasta un bobazo. Por supuesto, mientras hacía lo que hacía iba asimilando aspectos esenciales de lo que ocurría en derredor. Nadie trabaja donde trabajé y con les periodistes a los que acompañé sin que su paladar se enriquezca. Pero una cosa era ser lanzado en bolas al Impenetrable de la realidad argentina y una muy distinta pasear por el bosque de mi elección, seleccionando trufas.

La llevé bastante bien, dentro de todo. Seguí trabajando de periodista pero escribía de lo que me interesaba y entrevisté a mucha gente grossa de acá y de todas partes: Arthur Miller, el Indio, Woody Allen, Paul McCartney, Madonna, Leonardo Favio, Scorsese, Spinetta, Mick Jagger, Julia Roberts, Charly, Daniel Day Lewis y siguen las firmas. Y cuando se extinguió el siglo, conseguí lo que había ansiado tantos años: vivir de mis historias ficcionales, escribiendo novelas y películas. Recién entonces, cuando salió el fallo que consagraba legalmente mi divorcio de la realidad, se hizo consciente mi proceso creativo. Y entendí que las historias que me gustaban de verdad, aquellas que me persuadían a invertir años de vida en su escritura, tenían siempre un elemento en común. Vistas por fuera no se parecían mucho (¿qué hay de común entre Kamchatka y El rey de los espinos?), pero todas partían de la misma necesidad: el deseo de investigar a fondo algún aspecto de lo real. Podía ser la Baja Edad Media, el Big Bang, el cine del Negro Ferreyra, las Guerras del Opio, la vida de Walsh, la segunda Intifada o la física cuántica, pero todo demandaba lo mismo: buscar, leer, repensar. Había invertido décadas en labrar una posición que me permitiese darle la espalda a la realidad... ¡y terminaba asumiendo que una de las partes más estimulantes del proceso era la investigación periodística!

Durante algunos años fui muy feliz. Hasta que la mayoría de mi pueblo eligió a Macri como Presidente y pronuncié palabras que nunca imaginé que diría.

Voy a volver a trabajar como periodista.

¡Plop!

Banda de hermanes

No vayan a creer que lo hice voluntariamente, imbuido por un nuevo sentido de misión. Minga. Lo hice con renuencia, arrastrado (envidiame, Larreta) por los pelos. Lo determinante fue la necesidad: con la crisis que Macri detonó se vendían menos libros y se hacían menos películas. Pero a esa altura ya me había reconciliado con la realidad. Lejos de escaparle, disfrutaba de su seducción. Había entendido que sólo parece evidente, redundante, prosaica: al igual que una buena novela, es un texto cuyo valor depende tanto de lo que calla o esconde como de lo que dice. Dejé de tolerarla y empecé a leerla, a desbrozarla, a reescribirla, a interactuar con ella, a intervenirla. La realidad ya no sólo era lo que era, ahora era también la potencia que escondía. Ya no necesitaba irme a Sherwood o Mompracem en busca de la aventura, finalmente había aceptado —soy de digestión lenta, quedó claro— que no existía aventura más apasionante que la tenía por protagonista al pueblo argentino. Tal vez a modo de recompensa por ese clic tardío pero clic al fin, la vida me deparó privilegios que tampoco imaginé ni en el momento más desaforado: ayudar al Indio a (re)escribir su vida y acompañar a La Chica Que Nos Gusta (copyright, Rinconet) a presentar su libro en todas partes.

Entre las consecuencias que Macri produjo involuntariamente y por las cuales putea a diario hasta en arameo está este Cohete A La Luna, de cuya tripulación formo parte gozosa; y mi reconciliación con el oficio periodístico, por el que siempre había sentido amor/odio. Ahora que admito que la realidad es una paleta de colores, ya no me cuesta pescar las nuevas tonalidades que saca al mercado: sin ir más lejos, la forma en que la pandemia, con la excusa de los permisos de circulación, ayudó a redefinir el periodismo como un trabajo esencial. En la superficie, se trata apenas del sello que nos habilita a salir de casa y hacer nuestro trabajo a pesar del virus. Pero si vas un poquito más allá —la realidad no se acaba en lo evidente, siempre es la punta del iceberg—, se advierte que la circunstancia hizo emerger un rasgo definitorio de nuestra historia contemporánea: lo necesario, lo imprescindible que resulta el oficio periodístico.

Por supuesto, no es la impresión que uno recibe cuando atiende a ciertos productos que pasan por periodísticos. Hay gente a la que se le concede el sello burocrático por las características del sitio donde trabaja, pero está claro que no desarrolla un oficio esencial. Al contrario, lo que hacen es prescindible porque no produce en quien lo consume otra cosa que daño. Si le enviásemos inspección de la ANMAT, no quedaría otra que encajarles una etiqueta como la que cargan los cigarrillos. Este producto perjudica el medio ambiente. Consumir este programa produce acidez. Tus hijos te imitan, tienen más riesgo de convertirse en odio-dependientes. Allí no hay nunca datos ciertos, en el mejor de los casos hay datos parciales usados para remachar una interpretación malintencionada. La gente que sólo ve/escucha esas cosas debe creer que periodismo es —reescribiendo al Gran Will— "un cuento contado por un Leuco, lleno de ruido y de furia, que no significa nada".

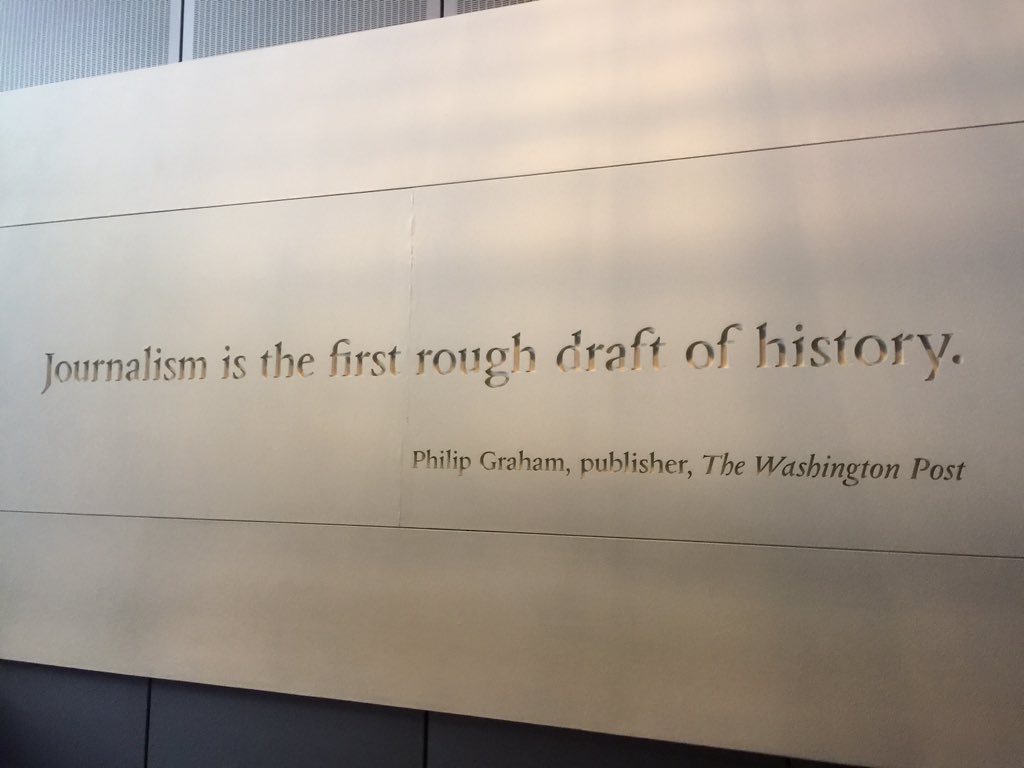

Pero por suerte es mucho más que eso, y hoy más que nunca. En términos históricos, ciertos oficios encarnan durante algún tiempo la ola que marca la diferencia, aquella a la que hay que subirse para llegar más lejos que nadie. En los '60, si querías hacer ruido de verdad tenías que colgarte una eléctrica. En los '70, tenías que militar políticamente. Hoy pasa por ser periodista, porque es de esos tiempos en que la frase del célebre editor del Washington Post Phil Graham no es una expresión de deseo sino descripción objetiva: somos (los que practicamos periodismo, insisto, o sea no los que brindan charlas TED sobre los beneficios de exteriorizar fobias y prejuicios) los que estamos escribiendo el borrador —la primera versión— de la Historia.

En estos años de resistencia desde catacumbas y trincheras me descubrí batallando, codo a codo, con colegas que no habían nacido cuando empecé a trabajar de esto. No me discriminaron por mi edad así como no los discriminé; nos unía el oficio común y la necesidad de contar lo que callaba y ocultaba el enemigo común. (Cortémosla con la corrección política: quien perpetra un daño tan extenso como cruel y deliberado al pueblo argentino no puede ser nunca mi "adversario", es mi enemigo.) Luchamos en las peores condiciones —seguimos luchando en condiciones precarias— pero hicimos mella. Cambiamos cursos de agua. Redefinimos los planes de operaciones. (Nota Para Malintencionades: esto es una cita a Mariano Moreno, no un desliz que revela la intención de asaltar el Palacio de Invierno.)

Hoy estamos cansados e irritados, porque aquellos que usurpan el oficio siguen trabajando en condiciones óptimas. Últimamente adoptaron la modalidad de acción de lo más rancio de la oposición política. Son como esos pibes que nos sacaban de quicio repitiendo todo lo que decíamos. Se llenan la boca con palabras que consideramos sagradas: democracia, república, libertad, aun cuando aspiran a su opuesto especular — quieren una aristocracia, manejada autocráticamente, donde nos resignemos a ser sus siervos. Cuando éramos chicos apelábamos a una autoridad y decíamos: Señorita, papá, este pelotudo me está molestando. (Mientras —invariable— el muy sotreta volvía a hacer de eco y decir isti pilitidi mi istí milistindi.) Pero hoy somos adultos y, aunque ganas no nos falten, no podemos apelar a más autoridad que a aquella que nos ganamos en buena ley al honrar el oficio. (Eso sí, nunca dejaremos de revolear los ojos ante las cafonadas, traiciones y bajezas que hacen a diario istis pilitidis.) No nos queda otra que bloquear mentalmente el cacareo que producen y concentrarnos en la tarea: poner en primer plano la agenda de los temas pendientes, no para fortalecer nuestra cuenta bancaria —que es lo que hacen ellos—, sino para mejorar la realidad cotidiana del pueblo.

Aprovecho este Día del Periodista para disculparme con les colegues a quienes miré de coté durante años, convencido de que lo mío era otra cosa, y decirles que estoy agradecido de que me permitan formar parte del gremio. Y desde la consciencia de que seguimos peleando en el barro, reformular otro pasaje del Gran Will Shakesperare —el más grande cronista de la condición humana— para afirmar que la historia de les periodistes argentines de este tiempo será una de esas historias que la buena gente enseñará a sus hijes. El puñado que somos —pocos, pero felices—, esta banda de hermanes que derramó sangre con uno tantas veces (y esto de la sangre, tratándose de Argentina, no es una imagen poética), seguirá estando siempre en mi corazón, desde este día hasta el fin del mundo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí