El 6 de mayo murió a los 88 años el académico estadounidense Joseph Nye Jr., ex presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (1993-1994) y ex subsecretario de Defensa (1994-1995) durante la primera presidencia de Bill Clinton (1993-1997). También recordado por su destacado papel durante una década (1995-2004) como decano de la Escuela de Gobierno “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard, Nye Jr. acuñó –en un artículo publicado en la revista Foreign Policy en 1990 [1]– el emblemático término soft power (poder blando) para referir a la capacidad de un actor político para influir en otros a través de la seducción y la atracción. Describía así la habilidad de obtener lo que se desea mediante la influencia cultural, la diplomacia y la persuasión, en lugar de echar mano a los recursos coercitivos del poder (hard power).

Considerado parte de la escuela liberal de las Relaciones Internacionales (RI), Nye Jr. reconocía que su interpretación del poder se acercaba bastante al abordaje conceptual de un realista clásico como Hans J. Morgenthau, el germano-norteamericano que trasladó al campo disciplinar de las RI –del que fue uno de sus forjadores principales– conceptos clave de la obra de Maquiavelo (entre ellos, la propia definición de poder y el concepto de prudencia del gran pensador florentino de los siglos XV y XVI). En una entrevista concedida en el año 2008, Nye afirmaba: “He desafiado lo que los filósofos llaman la ‘falacia concreta’ en la definición de poder al introducir el concepto soft power. Si el poder es la capacidad de influir en otros para obtener los resultados deseados, se puede lograr con incentivos materiales, pero también influyendo en sus preferencias y atrayéndolos a desear lo que uno desea. A esto llamo soft power. Realistas clásicos como Maquiavelo y Morgenthau comprendieron esta dimensión”.

En efecto, la categoría soft power acuñada por Nye encuentra su materialización más extrema en la definición que el propio Morgenthau ofrece –en su ejercicio de clasificación de los métodos imperiales– del imperialismo cultural, al que considera “la más sutil y (…) la más exitosa de las políticas imperialistas”. En su clásico Política entre las Naciones (1948), Morgenthau afirma que, de tener éxito, la variante cultural del imperialismo –diferenciable de las estrategias puramente económicas o militares– implicaría el reemplazo de una cultura por otra, es decir, el control de las mentes periféricas.

Conviene que nos detengamos en un aspecto que resulta especialmente útil para comprender la intersección entre “poder blando” e “imperialismo cultural” que atraviesa esta nota: el rol de las élites periféricas (políticas, económicas, militares, académicas) que conforman lo que los historiadores británicos John Gallagher y Roland Robinson (The Imperialism of Free Trade, 1953) denominaron las “estructuras de colaboración local”. Nos referimos a sectores dirigenciales o intelectuales del país periférico plenamente consustanciados con el proyecto del país central. Ya sea que expresen una suerte de falsa conciencia –en los términos de la sociología marxista– o de etnocentrismo invertido, se trata de grupos que experimentan una subordinación que los convierte en un engranaje clave de las relaciones de dominación entre centro y periferia. Otro liberal contemporáneo de Nye Jr., el formidable Michael W. Doyle – autor del clásico Empires (1986)– emplea, para dar cuenta de esas estructuras de colaboración local, el término “periferias imperializables”.

Toda esta batería de conceptos ayuda a reflejar lo que ha sucedido dos semanas atrás con la visita del comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, quien se reunió en la Casa Rosada con el Presidente Javier Milei y viajó a Ushuaia, donde fue recibido en la base naval de esa localidad –principal puerto y centro logístico para el acceso a la Antártida– por el jefe de esa guarnición, el comodoro de Marina Guillermo Prada.

Si bien en esta oportunidad el primer mandatario tuvo el decoro de no viajar enlagañado a rendir pleitesía como hizo en abril del año pasado con la antecesora de Holsey –la generala Laura Richardson–, lo cierto es que recibió al jefe militar estadounidense en la Casa Rosada, en una línea de continuidad que rompe cualquier protocolo escalafonario (lo lógico es que un militar del rango de Holsey se entreviste con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aunque por el peso estratégico de los Estados Unidos, también sería razonable que sea recibido por el ministro de Defensa).

Ahora bien, más allá de los aspectos formales, lo decisivo pasa por los compromisos asumidos por la Argentina, lo que revela la más absoluta subordinación a los dictados del Pentágono de la que se tenga memoria. En este marco, el presente artículo –centrado en el soft power que el Comando Sur inocula entre los “colaboradores periféricos” argentinos– se enfoca en tres cuestiones:

- Las implicancias concretas de la visita de Holsey y su caracterización de la disputa estratégica global con China;

- El peso cada vez más relevante del Comando Sur en la interlocución con la región; y

- La persuasión ejercida por think tanks y operadores académicos de los países centrales sobre funcionarios y asesores argentinos que –por su experiencia de décadas como analistas de algún Estado Mayor y su discreta capacidad para articular sujeto y predicado– fungen de escribas de las normas y decisiones que materializan las cesiones de soberanía del dúo Milei-Petri.

La agenda maligna de Beijing y la cooptación argentina

Más que concentrarse en las declaraciones de rigor que suelen acompañar visitas oficiales como la de Holsey, conviene detenerse en lo relevante: lo que los responsables del Comando Sur sostienen cuando rinden cuentas ante el Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos, lo que en el caso deHolseysucedió el pasado 13 de febrero. En dicha comparecencia, el aviador naval con asiento en Miami dejó muy en claro que su preocupación central es la penetración china en América Latina y que la Argentina viene haciendo los deberes esperados en el marco de esa disputa.

La postura del jefe del Comando Sur resulta entendible, toda vez que defiende los intereses estratégicos de los Estados Unidos, al procurar asegurarse el control del Atlántico Sur y su proyección antártica por dos vías: granjeándose la total aquiescencia del gobierno de Milei; y policializando y desprofesionalizando a las Fuerzas Armadas argentinas [2]. Lo que no resulta razonable, por supuesto, es la automática seducción que eso genera en los dirigentes argentinos, que resultan incapaces siquiera de atisbar una mínima aproximación a la idea de autonomía. Para no abundar en interpretaciones, reproducimos fragmentos textuales del testimonio de Holsey en el Capitolio:

- “Mientras Estados Unidos ha estado mirando el Lejano Oriente, China está arando terreno fértil en nuestro sur. La región alberga abundantes recursos naturales, incluyendo el 20% de las reservas mundiales de petróleo, el 25% de sus metales estratégicos, el 30% de su superficie forestal, el 31% de sus zonas pesqueras y el 32% de sus recursos renovables de agua dulce”.

- “China ha utilizado su Iniciativa de la Franja y la Ruta para convertirse en el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de Centroamérica y el Caribe. Una estrategia audaz rige su comercio más allá de las materias primas y los productos básicos para incluir la infraestructura tradicional (carreteras, puentes, puertos) y la ‘nueva infraestructura’: vehículos eléctricos, telecomunicaciones y energías renovables”.

- “Entre 2000 y 2018, China invirtió 73.000 millones de dólares en los mercados de América Latina y el Caribe (…) acumulando una influencia que deja a Estados Unidos y a nuestros socios vulnerables a la agenda maligna de Beijing”.

- “El 50% de las reservas mundiales de litio se encuentran en la Argentina, Bolivia y Chile”.

- “El año pasado, nuestra asistencia desempeñó un papel fundamental en la adquisición argentina de 24 aviones F-16 a Dinamarca, con la aprobación de un paquete de mantenimiento de 941 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Esta inversión (…) resultó esencial para evitar que China se integrara aún más en el aparato militar de un socio clave”.

- “La Argentina está trabajando para establecer un centro regional de intercambio de información y cooperación para combatir las drogas”.

Con este trasfondo, Holsey –según reflejan diversas fuentes– arribó a la Argentina con una serie de objetivos claros en el marco de su disputa con Beijing: ultimar detalles con vistas a la instalación en Ushuaia de una base naval integrada; presionar para que se fije allí un punto de abastecimiento y funcionamiento para submarinos nucleares estadounidenses; impulsar la creación de un centro logístico con proyección antártica; y allanar el camino para los negocios del litio y el 5G. Una agenda similar había desplegado su antecesora, Laura Richardson, cuando en la madrugada del 4 de abril del año pasado le impuso a Milei que quitara cualquier respaldo a la construcción de un puerto multipropósito en Río Grande con capitales chinos; que dejara a empresas de ese país fuera de la competencia por la privatización de la Hidrovía; que cancelara el proyecto Atucha III, que también contaba con financiamiento de Beijing; y que frenara la construcción del reactor Carem, un hito en la historia del desarrollo nuclear argentino.

La proyección histórica del Comando Sur

En una excelente nota publicada en Clarín, Juan Gabriel Tokatlian efectúa un pormenorizado análisis de las razones que han llevado al actual predominio del Comando Sur como instancia de interlocución regional, contribuyendo así a la reformulación de la política hemisférica de Washington. En una síntesis que arranca con la transformación en 1963 del antiguo Comando del Caribe (creado en 1947) en el actual Comando Sur, el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella repasa los acontecimientos que desembocaron en la revalorización de la geopolítica marítima y en el creciente rol del Comando Sur en ella.

Tokatlian menciona una serie de factores contribuyentes a dicho empoderamiento, entre los que cabe mencionar:

- El fracaso del ALCA en 2005, que derivó en un menor peso relativo del Departamento de Estado y del de Comercio en los asuntos hemisféricos y en un rol protagónico para el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional;

- La llegada a la comandancia por primera vez de un hombre de la Armada, el almirante James Stavridis (2006-09) y el inmediato restablecimiento de la IV Flota, que había sido desactivada en 1950; y

- La identificación de China como un “actor maligno” en la región, visualizada como el mayor peligro desde 2009 hasta la actualidad.

El destacado analista grafica del siguiente modo el avance del músculo militar y la retracción de la diplomacia en las relaciones hemisféricas: “Los periplos desde 2006 de los sucesivos comandantes (Stavridis, Fraser, Kelly, Tidd, Faller y Richardson) a los países de la región superan con creces al conjunto de las visitas de Presidentes, Vicepresidentes, secretarios de Estado, Comercio, Energía y Defensa, consejeros de Seguridad Nacional y subsecretarios de asuntos hemisféricos”.

El soft power de los operadores académicos

Un terreno menos explorado, pero no por ello menos importante de la penetración suave de Washington, es el académico. Como recuerda el notable pensador palestino Edward W. Said, uno de los padres de los estudios poscoloniales, el imperialismo no consiste “sólo en un aparato militar, sino también en una red intelectual, etnográfica, moral, estética y pedagógica que servía tanto para persuadir a los colonizadores de su función (…) como para intentar asegurar la aquiescencia y el servicio de los colonizados” [3].

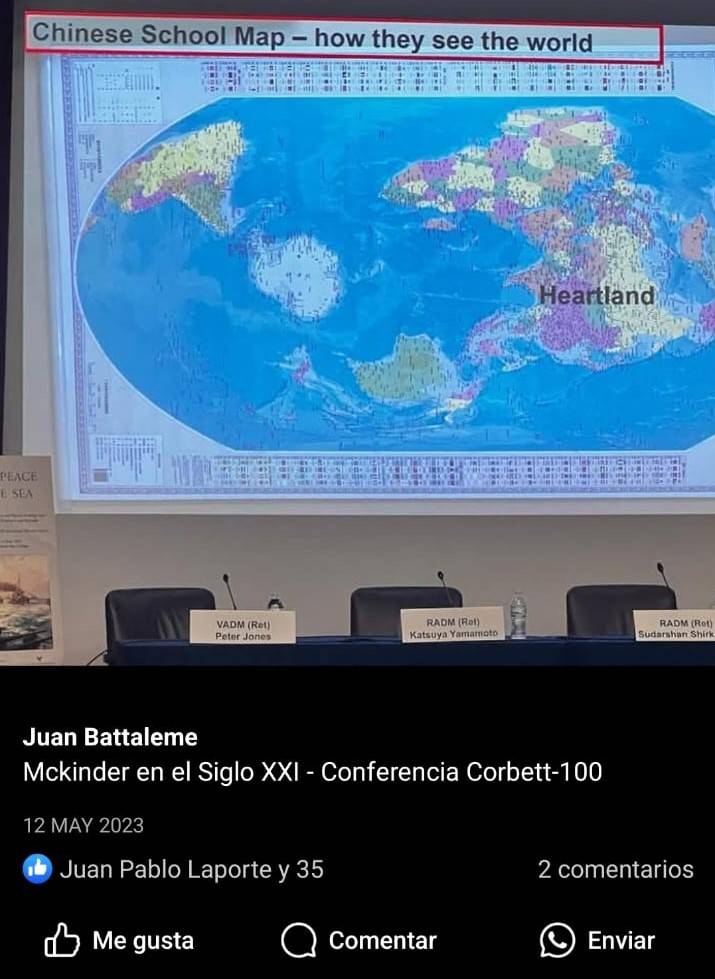

En el caso de la política de defensa argentina, esa red es algo desconocida pero vigorosa; y se despliega en diversas terminales de Washington, Londres y Buenos Aires. Algunos pocos ejemplos sirven como muestra: el siempre generoso contribuyente a este espacio, Juan Erardo Battaleme, responsable de los asuntos anglonorteamericanos en el Ministerio de Defensa y activo participante de las redes sociales (a pesar de su formación como joven analista en el mundo del sigilo militar), es un asiduo concurrente a actividades de formación dedicadas a visibilizar el peligro chino. Así lo divulgaba en mayo de 2023 desde Newport, Rhode Island, en donde participó de la “Conferencia Corbett 100 de Historia Marítima”, refiriendo a la República Popular bajo la leyenda “Chinese School Map: how they see the world” (Academia de Mapas de China: cómo ellos ven el mundo).

Esa experiencia fue luego socializada en la UCEMA, junto a su colega Alejandro Corbacho y con la moderación del teniente general (retirado) Claudio Pasqualini. Desde luego, en sus millas también hay un lugar destacado para el Royal United Services Institute (RUSI), think tank que en su página institucional reconoce que su “enfoque principal se centra en la defensa, la seguridad y los asuntos internacionales del Reino Unido, y en cómo mejorar la seguridad del Reino Unido y la de nuestros socios de la OTAN y la Unión Europea”.

Desde luego, Battaleme contribuye decididamente con esa meta en su actual rol como funcionario. Especialmente si ese desempeño se juzga –como ha reflejado Sergio Eissa con precisión empírica– a partir del veto británico en las adquisiciones de armamento de la gestión Petri y de la conversión de las Fuerzas Armadas argentinas en una Guardia Nacional sin misión aparente en el Atlántico Sur.

Por último, vale la pena destacar el papel del profesor Evan Ellis, siempre dispuesto a pasar unos días en Buenos Aires alejado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, en donde investiga sobre “las relaciones de la región con China y otros actores no pertenecientes al hemisferio occidental, así como en el crimen organizado transnacional y el populismo en la región”. Su última conferencia en el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos (ISIAE) del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) versó precisamente sobre estas cuestiones desde la perspectiva estratégica de los Estados Unidos, en momentos en que la Argentina ponía en marcha su actual política de occidentalización dogmática y desnacionalización estratégica.

Manipulados como violines

Hace unos tres meses, en una de sus últimas intervenciones públicas, Joseph Nye Jr. volvió a hablar de soft power o, más precisamente, del arte de “influir en las preferencias de otros, atrayéndolos a desear lo que uno desea”. Así quedó reflejado en la revista The Crimson de la Universidad de Harvard, donde evaluó la reunión de Donald Trump con el líder ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca como una victoria de Putin. Según Nye: “Putin interpretó a Trump brillantemente (…) tomó a un narcisista y lo manipuló como si fuera un violín”.

El mismo tipo de manipulación, por la vía del “poder suave”, experimentan los “colaboradores periféricos” argentinos –políticos, militares y académicos– ante la seducción que les produce el Pentágono. Parafraseando a Nye, hace 15 días el almirante Holsey –al igual que la generala Richardson un año atrás– interpretó brillantemente a los narcisistas Milei y Petri; y los manipuló como si fueran instrumentos musicales. El resultado: una política de defensa a las órdenes de Washington y ajustada a las necesidades estratégicas de Londres, con el previsible horizonte de unas Fuerzas Armadas degradadas, policializadas y convertidas en una Guardia Nacional. Y, por supuesto, con el agravante de la tercerización de las funciones de control, vigilancia y reconocimiento en el Atlántico Sur en manos de un Comando militar con sede en Miami. Una distopía muy propia de los tiempos que corren.

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).

[1] Nye profundizó las implicancias del término en su libro Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (New York: Basic Books, 1990).

[2] La lógica de policializar y desprofesionalizar a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos –vía la conversión de los militares en Guardias Nacionales– no es algo novedoso ni se remonta exclusivamente a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) de los años de la Guerra Fría (1947-1991). Ya desde fines del siglo XIX fue una práctica habitual de las Fuerzas Armadas estadounidenses, las que al identificar un área estratégica –por ejemplo, la cuenca del Caribe– operaron convirtiendo a las fuerzas militares de los países centroamericanos y caribeños en Guardias Nacionales de ocupación territorial. Esa división de tareas (Washington asumiendo la defensa externa de la cuenca y las guardias constabularias adoptando funciones policiales y de gendarmería) es la misma que se replica hoy en América del Sur con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

[3] Said, E. (2005). “Cultura, identidad e historia”. En G. Schröder y H. Breuninger (comps.), Teoría de la cultura, pp. 37-53. Buenos Aires: FCE.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí