Nunca fui fan de Robert Redford como actor. Pero el tipo garpaba. Dentro de su acotado registro —como el de los James Stewart y Gary Cooper de antaño, y los George Clooney y Brad Pitt de hoy–, estaba invariablemente a la altura del desafío, y a menudo era mejor que los vehículos que construían a su alrededor. (Pienso en la adaptación de El gran Gatsby que Jack Clayton dirigió en el '74, por ejemplo.) Pauline Kael, que escribió sobre cine en el New Yorker durante más de veinte años, lo describió como "un maestro intuitivo en materia de técnica fílmica, cuyas líneas no sonaban nunca como dichas por un actor y cuyos gestos eran mínimos... muy cautelosos, para no incurrir nunca en nada parecido a la inflación del sentimiento... Los grandes actores del cine —pensaba Kael— saben cómo relajarse ante la cámara... y, simplemente, ser".

Algunas de las películas que protagonizó siguen siendo memorables: Butch Cassidy, Tres días del cóndor, Todos los hombres del Presidente. Pero desde que debutó detrás de cámaras con Gente como uno (Ordinary People, 1980), me interesó más como director que como actor. O, para ser preciso, me interesó la clase de proyectos que elegía para llevar adelante. Porque Redford tenía claro quién era, y por eso podía ser en presencia de las cámaras como muy pocos. Pero el que no tenía del todo claro quién era y a qué debía aspirar era el mundo que lo rodeaba, así como mucha de la gente que insistía en poblarlo.

Empezó a involucrarse en las producciones que elegía protagonizar, aun antes de debutar como director. Fue él quien se fascinó con el trabajo de Bob Woodward y Carl Bernstein durante el escándalo de Watergate, advirtiendo que podía convertirse en material para la gran película que terminó dirigiendo Alan J. Pakula. Sin ser un actor del Método al estilo de Dustin Hoffman, su co-protagonista en Todos los hombres del Presidente, pasó meses como sombra de Bernstein en la redacción del Washington Post y fue él quién eligió como guionista a William Goldman, que lo había convertido en una estrella en Butch Cassidy.

Redford aprovechó el poder del que disponía como star de Hollywood para filmar películas adultas y nada complacientes. Cuando se consagró como director —en 1981 ganó cuatro premios Oscar por Gente como uno, entre ellos el que correspondía a su nuevo rol—, lo primero que hizo fue socializar ese poder simbólico. Fue entonces que creó el festival de Sundance, que desde entonces ha funcionado como faro y puerto para los cineastas independientes del mundo entero. El mero hecho de que lo bautizase con el nombre del personaje que lo hizo famoso fue una declaración de principios: al igual que Butch Cassidy, el Sundance Kid era un outlaw, alguien que prefería mantenerse al margen de las convenciones.

Como sugirió un amigo, Redford fue de los últimos de una generación de artistas estadounidenses surgidos en los '60 y '70 que no transformaron su relevancia en mera fortuna y automasaje del ego, sino que la usaron para convertir esta roca flotante donde vivimos en un lugar más amable. Un temprano defensor del ambientalismo, de los derechos de la comunidad LGBTQ, de los pueblos originarios y de los inmigrantes. (Su segundo film como director, The Milagro Beanfield War [1988], defendía a latinos de Nuevo México de la codicia corporativa.)

Todavía recuerdo la conmoción que me produjo Gente como uno. En aquel momento no conseguí explicármela. Era una película pequeña, casi de cámara, centrada en un drama familiar, que por ende no poseía ninguno de los rasgos que solían atraerme. No era osada en términos formales, ni visualmente deslumbrante. No tenía música bombástica, carecía de violencia física y de sangre. Estaba bien actuada, eso sí, por dos de sus protagonistas masculinos —el siempre rendidor Donald Sutherland y el por entonces jovencísimo Timothy Hutton—, pero especialmente por su protagonista femenina, Mary Tyler Moore. Por aquel entonces no capté la lucidez de Redford a la hora de elegir a esa mujer para el papel de Beth. Tenía en claro quién era, porque mi generación creció viendo El show de Dick van Dyke y la recordaba como Laura Petrie, la esposa y madre perfecta. Que Mary Tyler Moore aceptase un rol tan ingrato en Gente como uno significa que era tan inteligente como Redford, y que entendió la clase de impacto que el director novel pretendía producir en el público.

La película contaba el drama de una familia que había perdido al mayor de sus hijos varones en un accidente. Tiempo después, el hijo menor, Conrad —el papel de Hutton—, que se culpa por la muerte de su hermano, intenta suicidarse. Lentamente va quedando en evidencia que su madre también lo responsabiliza por la pérdida de su hijo favorito y que, en consecuencia, no está dispuesta a amar a Conrad, el sobreviviente. ¿Laura Petrie, la mujer ideal, interpretando a una madre gélida y, en último término, abandónica? Fue muy osada, la apuesta de Redford, pero terminó por funcionar.

Recién ahora estoy en condiciones de entender por qué me pegó tanto en su momento. Hablo de 1980/81, plena dictadura en la Argentina. Yo tenía 18 años, o 19 recién cumplidos. Gente como uno me forzó a asumir que, contrariando el estereotipo femenino de la época —un mandato masculino ciento por ciento, lo tengo claro—, era posible que existiese algo así como una madre que no ama, o que eligiese no amar, a sus hijos.

No me involucré con ese drama en términos familiares. Mi madre me amó mucho mientras fui dócil, hasta que, ya adolescente, me reivindiqué independiente y ya no supo cómo relacionarse con el hijo rebelde. No estoy quejándome, sé que me amó y que experimenté su amor durante el tiempo esencial para mi desarrollo. Pero, aunque en aquel momento no me di cuenta, sí me involucré con Gente como uno en términos políticos y sociales. En el 80/81, Gente como uno me dejó picando una pregunta inquietante: ¿era posible que a uno le tocase vivir en un país —en ese caso la Argentina, a la que hoy no es inusual llamar matria— que no nos amase, o que eligiese no amarnos? ¿Y muy en particular a sus hijos más jóvenes: aquellos que habíamos sobrevivido a quienes considerábamos nuestros hermanos mayores — la generación que la dictadura diezmó?

Mi generación no estaba entonces, ni lo estaría durante mucho tiempo, en mejor estado que Conrad Jarrett, el hermano menor que interpreta Timothy Hutton. Habíamos sobrevivido, sí, pero cargábamos con una culpa insoportable y carecíamos de horizontes. La generación previa había dedicado sus energías al sueño de la revolución. A nosotros nos mutilaron la rebeldía, en la precisa edad en que uno necesita romper con el pasado y con lo establecido para aprender y entender quién mierda es. Por eso no teníamos otro sueño que no fuese conseguir un trabajo estable y llevar adelante una vida burguesa, consumiendo sin chistar. La política nos producía terror, la considerábamos un camino de muerte. (Era la moraleja de la fábula trágica que vertebró nuestra educación: Miren lo que le ocurre a los que quieren cambiar las cosas.)

Lo que nos salvó fue el hecho de que, aunque nuestro país —nuestra matria—, nos odiase, encontramos madres sustitutas. Las Madres de Plaza de Mayo no nos rechazaron como hacía Beth Jarrett con su hijo menor, aunque no diésemos la talla de los hijos que habían perdido. Por el contrario, nos aceptaron bajo su ala y no protestaron ni siquiera cuando demostramos cuán ciegos estábamos, cuán poco y mal formados, cuán desprovistos de rumbo. Si algo nos encarriló fue el amor de esas mujeres —Abuelas incluidas, por supuesto—, que nos persuadió de que había algo por lo que valía la pena vivir. Y ese algo era la democracia, el sistema que es lo más parecido que existe a una familia bien avenida, donde, más allá de las diferencias, cuidamos de todos sus miembros y aspiramos a lo mejor.

Pero nada de esto estaba claro cuando vi Gente como uno por primera vez. Lo que se quedó a vivir conmigo fue la angustia que me produjo y la sensación de que había ahí algo importante que tarde o temprano debía descular. Pero sí entendí entonces que el Redford director me interesaba más que el actor, y de allí en más me mantuve atento a su producción.

Esta semana, cuando el amigo que mencioné me puso al tanto de su muerte, estuve tentado de repasar alguno de los buenos momentos que me deparó. Por ejemplo Butch Cassidy, o aquel exitazo que fue El golpe (1973), también con Paul Newman. Pero la película que me descubrí buscando fue aquella que prefiero entre las que dirigió. Una tragicomedia llamada Quiz Show (1994), que recrea un escándalo que tuvo lugar a fines de los '50, durante el primer boom de popularidad de la televisión. En aquel entonces, una denuncia despertó sospechas sobre un programa de preguntas y respuestas de gran rating. (A eso se le llama quiz show, como lo fue durante mi infancia Odol pregunta y lo es en la actualidad Los ocho escalones.) Un ex participante aseguró que el programa Twenty One era un fraude, un concurso amañado. Y esto dio pie a un escándalo que investigó una comisión del Congreso y llegó a la tapa de los diarios.

Después de haberla visto una vez más, puedo afirmar que no envejeció nada. Quiz Show habla de la necesidad desesperada de creer en algo, o en una figura a la que admirar, aplaudir e imitar, que todavía experimentan millones de personas; y de los peligros que supone depositar esa fe en alguien que, antes que una persona real, es un personaje creado y manipulado por los medios para entretenernos mientras nos estafan.

Todo el mundo es un escenario

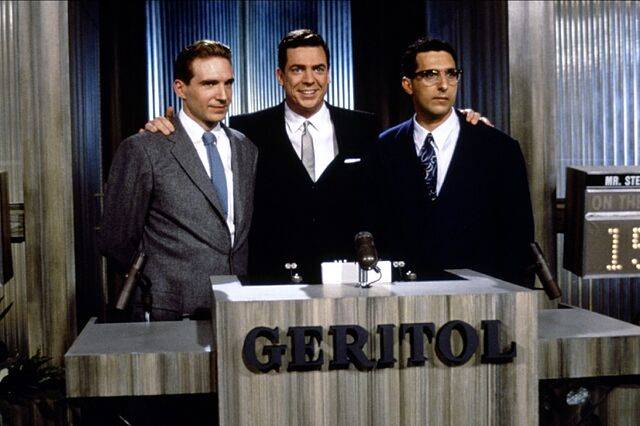

Tercer largo de Redford como director, Quiz Show está construido sobre un magnífico guión de Paul Attanasio. Es una historia compleja —no tiene un protagonista definido, para empezar—, que sin embargo fluye con elegancia. El participante de Twenty One que se convertirá en denunciante es Herb Stempel, interpretado por John Turturro. Un neoyorquino de origen judío, que lleva semanas como campeón del programa y disfruta de la notoriedad que la TV le ha deparado: eterno nerd —feúcho, con gafas, un diente amarronado que asoma cada vez que sonríe y un cuerpo adocenado que viste sin gracia—, Stempel se ha convertido en una estrella, es la luminaria del barrio. Pero el público televisivo empieza a aburrirse de su predominancia y el rating deja de crecer.

Presionados por el sponsor del programa —el ejecutivo de un tónico llamado Geritol, encarnado por el director Martin Scorsese—, los productores deciden crear un campeón nuevo. Por un lado fuerzan a Stempel a perder, sometiéndolo a una derrota humillante: lo obligan a contestar mal una pregunta facilísima, cuya respuesta sabe cualquiera. Y por el otro profundizan su vergüenza al elegir como vencedor a un tipo que es la contracara de Stempel en todo sentido. Charles Van Doren (Ralph Fiennes) pertenece a la aristocracia intelectual de los Estados Unidos. Su padre poeta y su tío autor de biografías han ganado premios Pulitzer. Tiene un master en astrofísica y un doctorado en Literatura, otorgados por Columbia. (Parte de lo que se llama Ivy League, el grupo de las universidades más prestigiosas del país.) Y además es buen mozo, rubio y de ojos claros, en el molde que poco después consagrarían los Kennedy — y tiempo más tarde, el mismísimo Redford.

Desprovisto de la guita que había ganado, porque se la patinó apostando, y despojado del prestigio que le daba el programa, Stempel decide colaborar con la Justicia, aun al precio de admitir que a él también le proporcionaban las respuestas. Lo cual deja expuesto a Van Doren, que se plegó al engaño seducido por el futuro electrónico que le prometieron los productores.

Quiz Show describe su época con pocos pero efectivos trazos. La posguerra dorada, durante la cual un automóvil dejó de ser un mero vehículo para convertirse en un símbolo de status. La novedad que entrañaba la televisión, electrodoméstico que devino epicentro de la vida familiar, y también de la social. Hasta entonces, la popularidad la conferían la radio y el cine. Pero en los años '50 la televisión destapó otro nivel de ubicuidad, que desde entonces denominamos "estrellato pop". El reinado de Sinatra como monarca de la canción popular quedó opacado por Elvis, que además de cantar bien bailaba de un modo que justificaba comprarse una TV, porque todos —las jovencitas para gritar, los jovencitos para imitar y los adultos para criticar— querían verlo en casa. Pronto quedaría claro que la TV no sólo era eficaz para vender discos y tónicos. Cuando Nixon y Kennedy debatieron ante cámaras y el candidato fotogénico pulverizó al candidato feo y transpirado, quedó claro que la pantalla doméstica también incidiría sobre la historia grande.

Es ostensible el asombro que siente el padre de Van Doren, ese poeta laureado que interpreta Paul Scofield, ante el novedoso fenómeno de la TV. Para Mark Van Doren, la televisión no era más que una atracción de feria, una frivolidad tecnológica. Hasta que entiende que un juego trivial registrado por las cámaras permite que su hijo gane cifras que él nunca ganará, a pesar de ser catedrático de las mejores universidades. Acto seguido descubrirá también que la televisión confiere un brillo nuevo en el seno de la sociedad, al que nadie puede considerarse inmune.

El primero de los Van Doren en sucumbir ante el canto de las sirenas es su hijo Charles, que descuida su propia carrera académica —ya era docente en Columbia, por entonces—, por el tipo de adulación que sólo depara la popularidad televisiva. Pero el mismo Mark Van Doren se vuelve un espectador más, cuando se sienta a ver cómo le va a Charlie en Twenty One. Si bien es cierto que tiene interés personal en esa emisión —se trata de la suerte de su hijo—, lo indiscutible es que se deja atrapar por la puesta en escena. En aquella época, cuando la televisión estaba en pañales, todo el público era ingenuo y creía en la verdad de lo que se ponía en pantalla. La formación clásica de Mark Van Doren no le sirvió de mucho, en esa instancia: tanto saber enciclopédico respecto de Shakespeare —aquel que supo escribir: Todo el mundo es un escenario—, y aun así no fue capaz de advertir que lo que veía no era un verdadero concurso, sino una charada.

En ese sentido, Quiz Show es un film crepuscular. Dramatiza el fin de una era: la de los valores clásicos, la importancia conferida al saber, la concepción ética de la vida. Llevábamos casi dos milenios escuchando y leyendo la admonición que Marcos y Lucas pusieron en boca de Jesús: Por sus frutos los conoceréis, que subrayaba la importancia de las buenas obras y advertía sobre los falsos profetas. Y al mismo tiempo Quiz Show escenifica el advenimiento de una nueva era: la de los medios masivos, esos engendros tecnológicos que constituían —y constituyen todavía— el sueño húmedo de todos aquellos con vocación de vendedor de humo.

Porque la televisión tentaba hasta al mejor plantado con la promesa de fama y fortuna en una escala que ni el teatro, ni la política, ni el cine, ni la radio habían permitido anticipar. En cuestión de días, era capaz de convertir a un schmuck como Herb Stempel —un pelotudo, en inglés; palabra derivada del idisch, donde es sinónimo de pene—, en un tipo con un millón de amigos, con el que todos piden fotografiarse. Pero el fulgor que contagiaba no sólo tentaba a los desafortunados como Stempel. También podía proponer un pacto fáustico a aquellos que, como Charles Van Doren, ya lo tenían todo: una familia notable, logros personales, un futuro asegurado. Se trataba de una herramienta nueva, que permitía capitalizar en muy poco tiempo lo que hasta entonces demoraba una vida entera. No sólo le permitió a Charles ganar en semanas más de lo que su padre ganaba en años; también le concedió en un abrir y cerrar de ojos una notoriedad infinitamente mayor a la que Mark Van Doren había obtenido, mediante la labor paciente y sistemática de su entera vida adulta.

La televisión funcionaba como una alfombra mágica que podía depositarte donde soñaras, y en tiempo récord: convertirte en galán, en millonario, en estrella de la música, en periodista serio, en humorista amado. (Y ahora, en Presidente. Los habitantes del mundo de hoy calificamos mejor como twitteros, tiktokeros, instagrameros, que como ciudadanos: ya no buscamos a un político honesto y competente como Presidente, lo que buscamos es a alguien que pueda conducir el reality show nacional. ¡Preferimos ser entretenidos a ser representados!)

Los medios electrónicos son un espejismo tan deslumbrante, que convencieron hasta a un tipo tan preparado como Charles Van Doren de arriesgar su carrera académica y exponer a su familia al desprestigio, con tal de prolongar la fantasía de vivir como una versión intelectual de Elvis.

El zoológico humano

El proceso fue más largo de lo que le tomó a la televisión convertirse en el blanco donde confluyen todas las miradas. Pero la llegada de los medios electrónicos —y hoy más que nunca, con las redes sociales envolviéndonos y atándonos como a matambres humanos— selló definitivamente nuestra conversión de tribu en supertribu.

Este es un concepto que acuñó Desmond Morris a fines de los '60, y que oí por vez primera de labios del Indio Solari. Según Morris, los humanos evolucionamos como animales tribales, en el seno de sociedades pequeñas, afincadas en un sitio específico, donde las relaciones eran interpersonales, es decir: cara a cara, ciento por ciento. En la tribu, todo el mundo conocía a todo el mundo y nadie podía pretender ser lo que no era, porque sus frutos o la falta de ellos —lo que hacían o dejaban de hacer— estaban a la vista.

Pero a medida que la aldea se convirtió en pueblo y el pueblo en ciudad, ya no fue posible conocer a todo el mundo. Y para organizar esas comunidades hubo que crear formas de control: leyes, lenguaje, religión. Esas reglas ayudaron a mantener una sensación de unidad e identidad, que contrarrestaba la naturaleza impersonal de la sociedad de masas.

Con el advenimiento de la imprenta y la creación de los medios informativos, empezó a funcionar una interfase simbólica. Como lo que ocurría ya no podía constarnos como experiencia, alguien debía contar lo que pasaba en las zonas que no frecuentábamos, y más allá de sus fronteras. Y a partir de entonces dimos por sentado que la realidad era aquello que afirmaba la prensa: desde la identidad de nuestro alcalde, gobernador o rey, a la relación sobre la suerte de su administración y la existencia de guerras en el extranjero. Así como, al extenderse el pueblo más allá del horizonte, empezamos a depender de personas a quienes no conocíamos y nunca veríamos, los medios nos acostumbraron a lidiar con personas que técnicamente eran reales, pero que para nosotros no tenían más espesor que un personaje de ficción. Nos decían que existían, que hacían esas cosas y no otras, que hablaban y vestían de tal modo, y no sólo lo dábamos por bueno: actuábamos en consecuencia.

El problema es que, como explicaba Desmond Morris en su libro El zoológico humano (1969), no estamos preparados como especie, en términos biológicos, para lidiar con miles de extraños que pretenden formar parte de nuestra misma tribu. Por eso nuestras vidas son tan artificiales como lo es para un animal crecer y morir en un zoológico. Es verdad que las ciudades están construidas para facilitar la solución de necesidades esenciales: acceso a comida y bebida, techo y cobijo, vestimenta, salud. Pero proporcionan esos servicios al precio de forzarnos a vivir en un ambiente anti-natural, lo cual choca contra nuestra programación biológica. Estamos hechos para vivir en contacto con el mundo natural y relacionarnos con un número finito de personas. Pero el mundo moderno nos compele a vivir en cubos de cemento y a relacionarnos a diario con infinidad de gente... ¡de cuya existencia física no podemos dar fe!

Quiz Show describe el momento pivotal en que los medios dejaron de ser un instrumento que pretendía reflejar la realidad objetiva, para pasar a ser la herramienta central del poder que crea y determina nuestra realidad a su antojo. Hasta el arte que eligió Redford para el afiche es coherente con esa visión. Muestra a una persona de espaldas (cuando ves el film entendés que es Charles Van Doren, pero hasta entonces no es más que eso: un ser humano sin rostro, y por ende sin identidad), ligeramente encorvado hacia adelante, como prosternándose ante un dios de múltiples ojos —la cámara televisiva de lentes intercambiables— que le comunica que está en el aire. ¿Y qué lleva en la cabeza? Un par de auriculares. Ese es el hombre contemporáneo: un tipo sin rasgos individuales, sumiso, al que le dictan lo que debe hacer, a pesar de lo cual está convencido de ser libre.

Redford narra el modo en que el negocio televisivo se amoldó a la dinámica del capitalismo, como un traje cortado a medida. (Hoy deberíamos decir lo mismo del negocio de Internet y las redes sociales.) Ya a fines de los '50, la televisión funcionaba como el resto de la sociedad. Al igual que ahora, las corporaciones hacían lo que se les cantaba el culo: en ese caso el canal NBC y el laboratorio fabricante de Geritol. Al igual que ahora, el poder político hocicaba ante el mandato de las corporaciones: el Congreso de los Estados Unidos llevó su investigación adelante, pero absolvió a la NBC y al laboratorio de toda responsabilidad. Al igual que ahora, se culpabilizaba del crimen a la línea media, en este caso los productores de Twenty One, Dan Enright y Albert Freedman, que sabían que ofrecer su cabeza si el chanchullo se descubría era parte de las condiciones de su trabajo. (Fueron despedidos, para volver a ser contratados al poco tiempo y volverse millonarios: son los Sturzenegger y Toto Caputo de esta historia.) Y al igual que ahora, los únicos en pagar el precio son los giles. Herb Stempel volvió a ganarse la vida mediante un trabajo cualunque, en el Departamento de Transporte de Nueva York. Van Doren perdió su laburo en la TV y renunció a Columbia, terminó convertido en uno de los editores de la Enciclopedia Británica.

Pero cuando hablo de giles, antes que a Stempel y Van Doren me refiero a nosotros: el público de entonces, el público de ahora. Que en los casi 70 años que transcurrieron desde el escándalo profundizamos hasta la locura la dependencia de los medios y las redes, y hoy damos por bueno el relato falaz que imponen — el mundo artificial, fantasmagórico, que erigieron a nuestro alrededor para disimular que estamos más solos y somos más obedientes que nunca.

Nos hemos convertido en el tipo del afiche: somos nadie, un ente que responde a las preguntas que nos formulan con las respuestas que ya nos proporcionaron, para hacernos creer que ganamos el juego.

Fue escalofriante revisitar Quiz Show esta semana, cuando una corporación decidió dar de baja el show de Jimmy Kimmel para congraciarse con Trump y, de ese modo, garantizarse un negoción para el que necesitan la firma del Presidente. Otra vez sopa: las corporaciones actuando a su antojo, el poder político bailando a su ritmo y los giles pagando el precio. Los argentinos estamos jodidos, ya lo sabemos, porque una democracia con proscripción política no es democracia. Pero lo de los Estados Unidos es inaudito, linda con lo demencial. Como dije la semana pasada, antes que a una democracia lo de Trump se parece al régimen que reclama el opinólogo de ultra-derecha Curtis Yarvin: una forma de gobierno liderada por un único hombre, a mitad de camino entre la monarquía y la tiranía. En la tierra de la libertad de expresión, hoy reina la censura explícita. Porque Trump viene haciendo campaña contra los humoristas que lo critican. Este julio, la corporación CBS le informó a Stephen Colbert que no renovaría su contrato para la temporada 2026. En ese momento Trump lo celebró, y dijo: "El próximo es Jimmy Kimmel". Se ve que él no bromeaba.

Redford se ahorró este último disgusto, pero no se engañaba respecto de los Estados Unidos. En 2018, durante su primera presidencia, Trump propuso para la Corte Suprema a un candidato, Brett Kavanaugh, sobre el que pesaban acusaciones de acoso sexual. Aun así, fue confirmado. En esa instancia, Redford posteó en el website del festival de Sundance: "Esta noche, por primera vez en mi vida, me siento fuera de lugar en el país donde nací y al que he amado siempre".

Todos nos sentimos así, porque nuestros países se parecen cada vez menos al país real donde nacimos y más al país virtual que las corporaciones diseñan para consumo de la gilada. Y nada cambiará de verdad hasta que decidamos romper las cadenas intangibles que nos sujetan, para cambiar las reglas de juego y establecer que, a partir de entonces, los que plantearemos las preguntas —las demandas— seremos nosotros.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí