Lex iniusta non est lex (San Agustín)

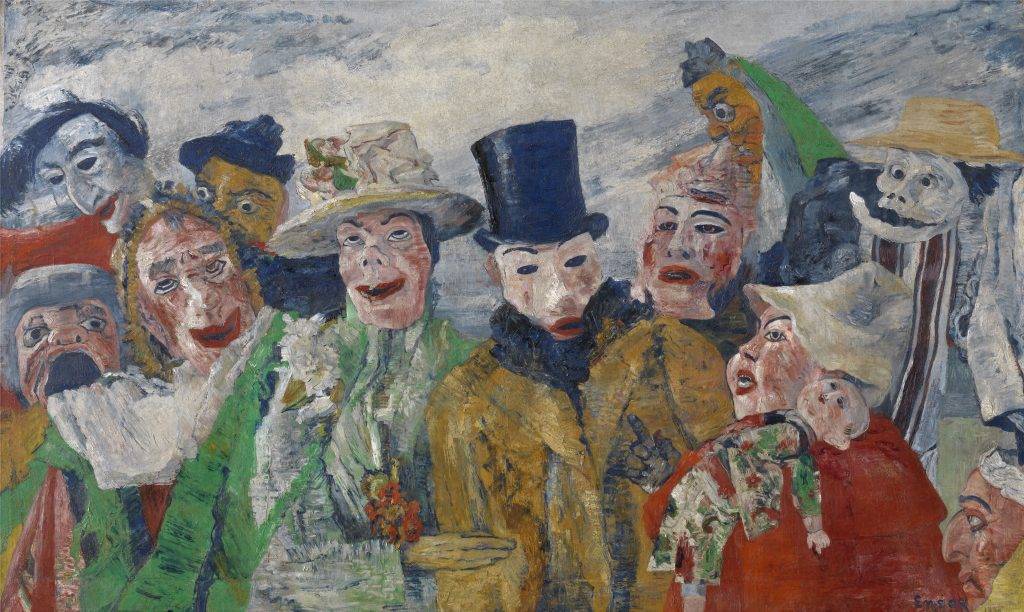

La postverdad y la psicosis

La psicosis es el estado en que el lenguaje pierde su anclaje con la realidad: las palabras dejan de representar lo que acontece en el plano material. Los orígenes de este cuadro se asocian a la salud mental. Sin embargo, en la era de la posverdad, ciertos discursos inducen formas de psicosis con fines políticos. Este desprendimiento del habla respecto de la realidad proyecta su patología esquizofrénica a las normas.

La presidencia de Milei se erige sobre un marco legal de excepción, rupturista respecto del Estado constitucional, convencional, democrático y social de derecho. Ese andamiaje se compone, principalmente, del DNU 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, y de la Ley 27.742, conocida como “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Ambos textos exhiben pretensiones proto-constituyentes, proyectándose más allá de la función legislativa ordinaria y afectando el núcleo mismo de la organización jurídico-política del país. No son meras abstracciones: hoy ordenan y condicionan la vida de millones de argentinos.

El DNU 70/2023 reformó 87 normas sancionadas a lo largo de 108 años de historia legislativa. A su vez, la ley de Bases modificó 38 leyes aprobadas en 86 años. Ambos instauraron una declaración de emergencia en lo económico, financiero, administrativo y energético, consolidando así un régimen de excepción que desborda las garantías constitucionales.

La declaración de emergencia puede considerarse la prima hermana del estado de sitio: son institutos extraordinarios que habilitan el apartamiento de la normalidad constitucional. Su consecuencia es la inflación del poder de policía del Estado, es decir, la instauración de la “policía de la emergencia”, que concentra atribuciones en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional para paliar una amenaza súbita contra la existencia de la Nación. Así, la emergencia le permite al Poder Ejecutivo dictar decretos que invaden materias reservadas constitucionalmente al Congreso.

En tiempos en que se proclama la necesidad de un Estado mínimo, la declaración de emergencia lo hipertrofia, dotándolo de “superpoderes”. La pregunta es: ¿cuáles son las motivaciones de esto?

La esquizofrenia gubernamental

Entre los síntomas de la esquizofrenia se destacan las alucinaciones (percibir lo que no existe) y los delirios (creencias falsas). El DNU 70/2023 exhibe estos rasgos. Allí se sostiene que en 2023 la Argentina atraviesa una situación de “inédita gravedad”, y que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración”.

Tales afirmaciones desconocen nuestra historia reciente marcada por golpes de Estado, genocidios, guerras con potencias extranjeras, colapsos financieros y pandemias. Todos hechos de mayor dramatismo que los reseñados en el decreto. El texto continúa afirmando que la emisión monetaria es “la única causa de la inflación empíricamente cierta” y que podría escalar a “niveles del 15.000%”. Concluye con que la solución radica en medidas que “ayuden a poner en marcha el país a través de la liberación de fuerzas productivas…”. El lenguaje es el mismo que el del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. La élite económica de nuestro país apoyó tanto a aquel régimen como a este.

Esta retórica destemplada y ficcional es la utilizada para fundamentar la declaración de emergencia que, en nombre de la “libertad”, amputa garantías constitucionales.

Algunos justifican esta declaración de emergencia con la que se declaró en 2002 por la Ley 25.561. Sin embargo, en el 2002, el Poder Ejecutivo afrontaba una crisis realmente súbita y devastadora: la derivada de la implosión del régimen de convertibilidad. El país había atravesado el reemplazo de cinco Presidentes en apenas once días; la moneda nacional había perdido el 75% de su valor al desengancharse del dólar; la pobreza escaló al 60%; los contratos quedaron en ejecución interrumpida; los depósitos bancarios fueron confiscados y las operaciones de cambio resultaban imposibles: no había precio. La violencia social dejó 38 muertos, cientos de heridos y más de 4.000 detenidos, mientras el Estado declaraba el default de su deuda externa. Esos sí fueron eventos fácticos extraordinarios que ponían en peligro la existencia misma del Estado. Y aun en ese escenario extremo, la Ley 25.561 se limitó a tener 22 artículos. Muy lejos de los 604 artículos que, sumados, alcanzan el DNU 70/2023 y la ley Bases. Instrumentos que, con pretensiones proto-constituyentes, extienden la excepcionalidad hasta convertirla en regla.

La emergencia declarada por el gobierno de Milei lo abarca todo. Es un instrumento polivalente y ambiguo, que pretende ser el vehículo de una refundación del régimen con el alcance de una reforma constitucional de facto.

Reformas y supresiones de organismos del Estado

Si bien la emergencia declarada en la ley Bases caducó en julio, los decretos delegados, paridos durante su vigencia, hoy pugnan por dejar algunas consecuencias cristalizadas. Entre ellas, los que el Poder Ejecutivo usó para intentar disolver organismos creados por ley, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otros.

Los fundamentos de esos decretos reproducen afirmaciones reñidas con la racionalidad exigible al discurso normativo. Se habla de un sobredimensionamiento del Estado, pese a que el sector público representa solo el 31% del PBI. Es un porcentaje razonable al compararlo con otros países de mayor estándar de bienestar. Finlandia está en un 58%, Dinamarca un 57%, Suecia un 50%, Noruega, España y Francia, un 45%. Los Estados Unidos, un 36%. Argentina, por debajo. Pero sí por encima de los países del África subsahariana, que están en un 25%.

En cuanto al número de empleados públicos, según la OIT, Argentina alcanza un 17,8% sobre población ocupada. Por debajo de Australia (28,9%), Canadá (21,2%) o Francia (20%). En el nivel de Estados Unidos (17,6%). En lo que respecta al déficit generado por el empleo estatal, las remuneraciones de los empleados de la Administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto nacional. En contraste, los pagos por intereses de la deuda pública consumen cerca del 10%. Si se incluyen los intereses capitalizados derivados de los recurrentes rollovers o aplazamientos de deuda del actual gobierno, a eso hay que sumarle un 16% más. Aun eliminando todos los salarios de la administración pública, no se haría gran ahorro.

Estos decretos delegados, dirigidos a desmantelar áreas del Estado que prestan servicios a la ciudadanía, fueron inicialmente frenados mediante acciones de amparo interpuestas por organizaciones sindicales. Se señaló que el Presidente incurrió en un uso abusivo del instituto de la emergencia, desviándolo hacia fines incompatibles con la Constitución nacional. De este modo, se vieron comprometidos principios fundamentales como la división de poderes, la estabilidad laboral de los trabajadores y la obligación del Estado de promover el bienestar general con equidad social y regional. Quedó en evidencia que la finalidad real de todo era despedir personal y liquidar bienes y tierras de las instituciones afectadas. Posteriormente, el Congreso también rechazó los decretos delegados. No obstante, el Poder Ejecutivo sostiene que dicho rechazo solo tendría efectos a futuro, intentando validar todas las acciones ejecutadas durante la breve e irregular vigencia de estos.

Troya

El rechazo del Congreso se produce en los términos de la Ley 26.122, que regula el control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia y delegados. Sin embargo, la redacción de esta norma es defectuosa: no contiene plazos perentorios para que el Congreso se expida expresamente por la validez o invalidez del decreto sometido a su revisión. Además, exige que el rechazo debe ser manifestado por ambas Cámaras. El silencio de una sola basta para convalidar el decreto.

La ilogicidad es evidente: mientras que para una ley se requiere la aprobación de Diputados y Senadores, para un decreto delegado, alcanza con el silencio de una cámara. A ello se suma la desafortunada redacción del artículo 24, que omite establecer expresamente que el rechazo del Congreso a un DNU o decreto delegado conlleva la nulidad de estos. Es justamente de este vacío normativo de lo que se está valiendo Milei, dejando un caballo de Troya oculto en cada pliegue de la administración pública.

La supremacía de la Constitución nacional

La Constitución nacional establece la regla de la nulidad absoluta para disposiciones de carácter legislativo emanadas del Poder Ejecutivo. Las excepciones son los DNU y decretos delegados. Pero la jurisprudencia de la Corte ha dicho que, en caso de duda, debe estarse por la nulidad de los decretos de contenido legislativo.

El Congreso nunca abdica de su soberanía legislativa. Tanto es así que se reserva la potestad del control del decreto delegado. Cuando el Congreso lo rechaza, tal decreto se sale de la “zona de excepción” y entra en la “zona de regla”: la nulidad absoluta y retroactiva. Los decretos delegados que intentaron desmantelar el INTA, el INTI y Vialidad pretendieron cobijarse en el paraguas de excepción previsto por el artículo 76 de la Constitución nacional. Pero el Congreso, al ejercer su control soberano y político, entendió que estos excedían las necesidades de una emergencia, y les retiró el paraguas. Pasan a ser entonces simples decretos que se mojan ahora en el agua purificante de la nulidad.

El Poder Ejecutivo se excedió en el uso de las facultades delegadas. Es como si el dueño de una casa autorizara al plomero a usar un soplete para arreglar una cañería y este, abusando de esa autorización, incendiara la vivienda: el dueño nunca dio un cheque en blanco de piromanía, y los daños causados deberán repararse retroactivamente.

Alcances irrazonables

Aceptar que los decretos delegados tengan validez por el tiempo comprendido entre que el Poder Ejecutivo los dispara hasta que el Congreso pueda sesionar y rechazarlos, equivaldría a darle al Poder Ejecutivo impunidad para violar la Constitución. Bastaría una falaz invocación a la emergencia y emitir decretos con alcance legislativo para que se produzca todo el daño institucional que se pueda, hasta que el Congreso al fin los frene. Bajo la excusa de una emergencia financiera, un decreto delegado podría impedir el retiro de depósitos bancarios en dólares, para destinarlos al pago de la deuda externa. Para cuando el Congreso intervenga, los acreedores transnacionales ya se habrán quedado con los fondos de los ahorristas locales, sin vuelta atrás.

La propia redacción de la Ley 26.122 refuerza la nulidad del decreto delegado una vez que el Congreso no lo convalida. El artículo 24 dice “rechazo” de ambas Cámaras. Según la Real Academia Española, rechazar significa “forzar a algo o a alguien a que retroceda”. Etimológicamente, el prefijo “re” en latín significa “hacia atrás”. Rechazar implica retroceder, replegarse. En consecuencia, el rechazo parlamentario de un decreto delegado implica nulificar de manera retroactiva, restaurando la legalidad previamente vulnerada.

La palabra derogar, usada por el artículo 24 de la Ley 26.122, proviene del latín "derogare", prefijo "de" (dirección de arriba hacia abajo) y rogare (pedir). Integrada con el término “rechazar”, “derogar” nunca puede tener el sentido de privación de efectos solamente “hacia adelante”. Máxime cuando lo conglobamos con los principios de nuestra Constitución de división de poderes y soberanía legislativa del Congreso.

El actual proyecto de reforma de la 26.112

El actual proyecto de reforma de la Ley 26.122 aún contiene pasto para el caballo de Troya: la posibilidad de otorgar ultra actividad a los efectos generados por un DNU o decreto delegado por el tiempo que duró su vida.

Si bien el proyecto evita futuros decretos ómnibus cambalache que traten temáticas múltiples y no relacionadas —la Biblia y el calefón— y la exigencia de convalidación expresa de ambas Cámaras dentro de un plazo de 90 días del decreto delegado, no obstante, el proyecto mantiene un vacío crucial: no establece de manera taxativa que, de no obtener la convalidación del Congreso, el decreto será nulo por imperio de los artículos 29 y 99 de la Constitución. Lo que puede tentar al Poder Ejecutivo a futuras aventuras.

Los peligros de fingir demencia

El frontis de la fumígena psicosis simulada por el Presidente encubre su acción despiadadamente coordinada para vaciar las instituciones democráticas y republicanas, así como las conquistas populares de nuestra Nación. Quienes vocean el odio desde la tribuna, utilizando prejuicios fanáticos, buscan permear estos mismos artificios en la ley.

Contraponerles la razón es imprescindible: la capacidad humana de interpretar la realidad conforme a la lógica (pensamiento coherente) y la experiencia (comprender lo sucedido a la luz de situaciones análogas). A ello se sumará la dimensión jurídica de la razonabilidad, entendida como la integración de la razón con principios de respeto a la norma, proporcionalidad, equidad y ética. Esta combinación constituye una verdadera garantía frente a la pauperización material y espiritual que se intenta imponer desde otras latitudes, operada a través de esbirros locales en nuestra Argentina.

Debemos estar bien preparados para el día después de la pesadilla.

* Javier Ortega y Laura Scassi son docentes de la carrera de abogacía de la UNDAV.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí