Si algo necesitamos en estos días son cuentos de hadas. En serio. Ustedes dirán: En materia de relatos creados para un destinatario infantil, con Durán Barba tenemos suficiente. Pero cuando digo cuentos de hadas me refiero a algo más que un relato concebido para distraer a un público ingenuo. Las princesas y la corrección política son la resaca del género, lo que ocurre cuando se bebe de más sin tener la cultura para metabolizar el licor. Para empezar, los mejores cuentos de hadas carecen de hadas y de princesas: es la forma en que denominamos lo que antes llamábamos fábulas, una historia breve con un espinazo ético, de esas que incorporamos cuando niños y si hay suerte terminamos de entender de grandes. Pero lo fundamental, lo que determina que estamos en presencia de un verdadero cuento de hadas, es su incorrección política. Son cuentos que no están pensados para bailar de puntillas alrededor de la sensibilidad del lector, concebido como un alma de cristal. Al contrario: se los construye así para perturbarlo, para cuestionar aquello en lo que creía y someterlo a una experiencia sísmica.

Por extensión asumimos que la era de oro de los cuentos de hadas fue aquella en la cual brillaron Perrault, los Grimm y Hans Christian Andersen: lo que va del siglo XVII al XIX, cuando una sensibilidad que se asumía como moderna remozó cuentos folklóricos —historias para niños que ya eran parte de alguna tradición— para paladares contemporáneos. Pero, si esos autores se consideraban parte de una civilización que había alcanzado una cima iluminada (Perrault escribió Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les Arts et la Science, de 1688, anotándose en el bando renovador con sumo entusiasmo), ¿qué los animó a meterse con ese tipo de relatos, más allá del afán de historiar la cultura popular? Y más aún: ¿qué determinó que aquellas historias, muchas de las cuales habían sido concebidas en tiempos oscuros y brutales, alcanzasen semejante éxito entonces?

Hablamos de relatos que, en su génesis, le habían dado cuerpo a una intención didáctica: nunca te apartes del camino marcado, no comas nada que te ofrezca un extraño, no te dejes hipnotizar por una bella melodía. Recomendaciones para sobrevivir en un mundo inhóspito, a las que se dotaba de la atractiva forma de un cuento. Y aunque las épocas que abarcaron de Perrault al Patito Feo Andersen se tenían a sí mismas por iluminadas —particularmente en comparación con lo que asumían como la noche medieval—, existía la consciencia de que aún no lo eran del todo. A pesar de los avances de las ciencias, las artes y la tecnología, estos europeos vivían en naciones arrasadas por guerras y diezmadas por pestes incontrolables. (Que se cebaban prioritariamente, como era inevitable, en los más pequeños. Cuya mortalidad volvió a aumentar con el desarrollo de las grandes ciudades industriales.) Por eso los cuentos de hadas seguían cumpliendo una función social. En un mundo que no daba segundas oportunidades, había que sacudir a las criaturas para que espabilasen pronto o resignarse a que muriesen.

Dado que nuestro mundo gira hacia una zona en sombras (el lado oscuro de la Tierra, en pleno siglo XXI), retornar al salvajismo de los clásicos suena razonable. Porque los cuentos de hadas son un curso de supervivencia disfrazado. Y quizás vuelvan a sernos útiles (¡sí, a esta edad!), ahora que necesitamos reaprender nuestro mundo y entender que funciona de un modo que no es aquel que habíamos dado por sentado. Es imperioso estremecerse nuevamente: repensar nuestro universo como un bosque lleno de peligros, desconfiar de la manzana que se ve más apetitosa que el pancho que tolera nuestro presupuesto, taparnos los oídos para que la melodía del flautista ecuatoriano no nos conduzca al abismo.

Quien quiera arribar sano y salvo a una edad provecta, hará bien en revisarlos. Como dijo C. S. Lewis, el creador de la saga de Narnia: "Algún día llegarás a la edad suficiente para volver a leer cuentos de hadas".

Muchachas, muchachos: esa edad nos ha llegado.

El ruiseñor, el amor y la muerte

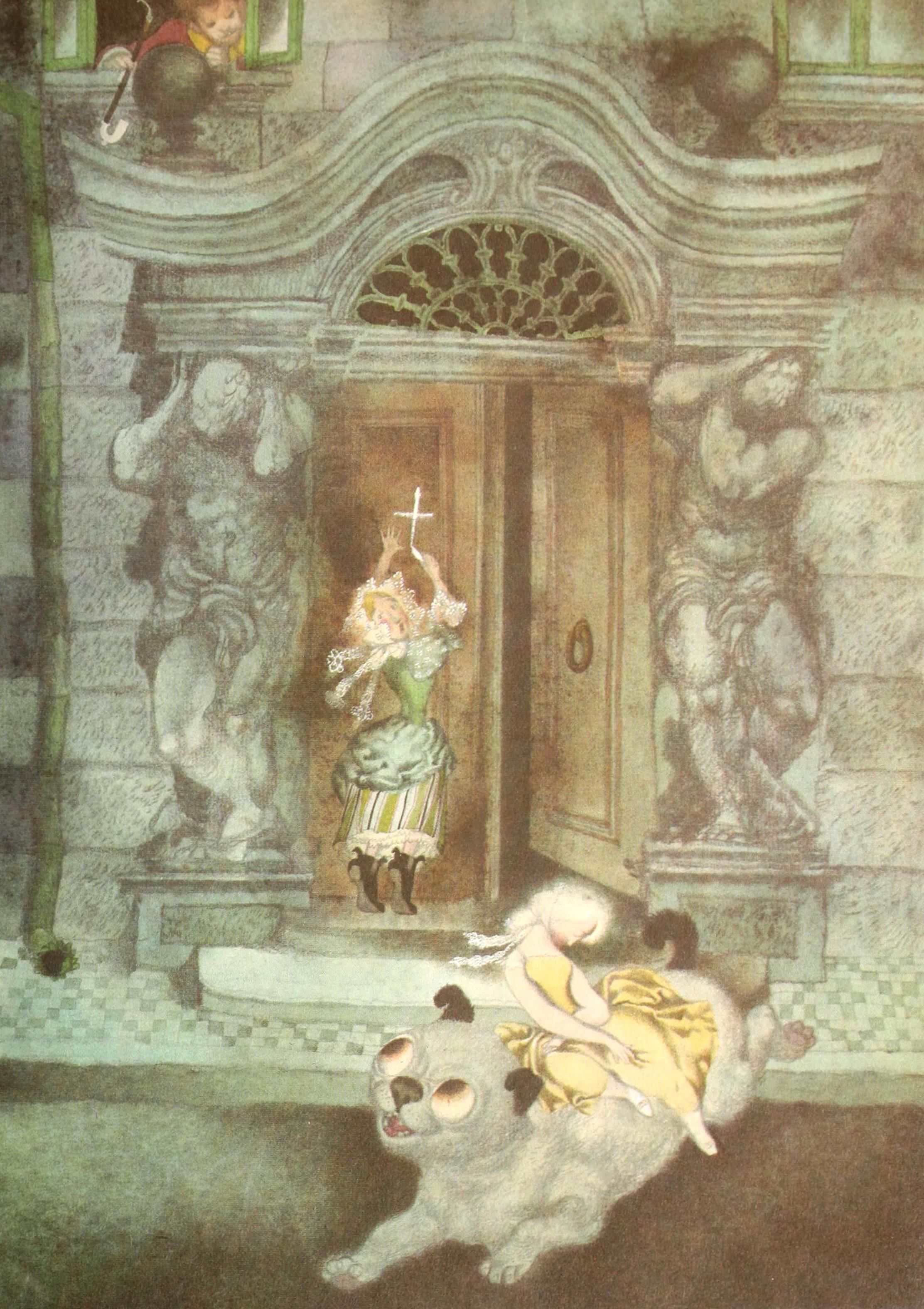

Mi favorito siempre fue Hans Christian Andersen. Que irrumpió en la forma de un libraco maravilloso que compilaba sus mejores cuentos. Primero me conquistaron las ilustraciones del impronunciable Jiri Trnka, nacido en Pilsen, Bohemia Occidental, en 1912 y muerto en Praga en 1969. Los dibujos de Jiri —déjenme llamarlo Jiri— no podían ser más adecuados: eran de una belleza formal deslumbrante, que nunca llegaba a ser empalagosa porque la rescataba a último momento mediante elementos humorísticos, terroríficos o grotescos — adjetivos esenciales a la narrativa de Andersen.

Que, dicho sea de paso, era en sí mismo un cuento de hadas con patas. El pobre Hans Christian nació en Odense, Dinamarca, en 1805, hijo de un pobrete con delirios de grandeza y de una lavandera analfabeta. Además no podía ser menos agraciado; ante todo hay que leer El patito feo, uno de sus cuentos más recordados, como una autobiografía velada. Su fealdad y su falta de encanto social lo convertían en un personaje que, a pesar de su éxito internacional, no demoraba en volverse incómodo. El relato que Peter Aykroyd hace de su estadía en casa de Dickens durante 1857 es tragicómico. Dickens lo había invitado a pasar dos semanas y un mes y pico después no sabía ya cómo quitárselo de encima. Katie, una de sus hijas, lo describía como "un embole huesudo" (a bony bore) y el mismo Dickens lo definía como una mezcla entre el patito del cuento y el inecrupuloso Pecksniff de su propia novela Martin Chuzzlewitt.

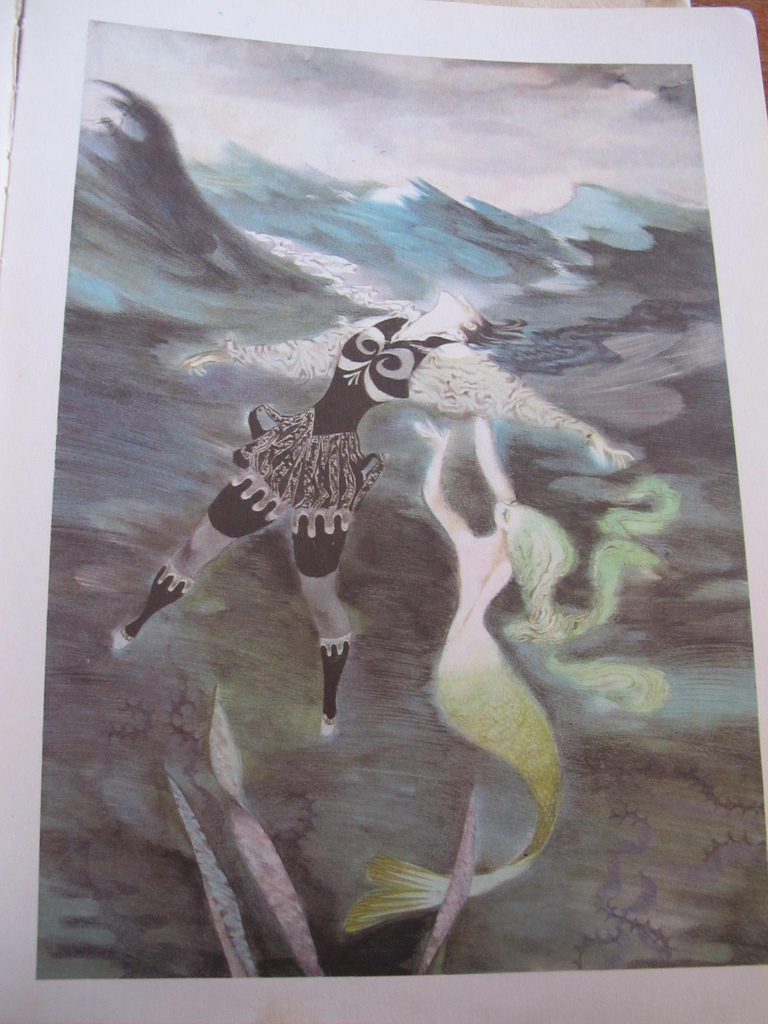

A diferencia de Perrault y de los Grimm, que solían reformular relatos populares, Andersen era un original. Un artista de verdad, que empleó un formato tradicional —el de los cuentos de hadas— para recrearlo e imbuirlo de sus obsesiones. Difícil leer La reina de las nieves sin encontrar allí rastros de su propia, frustrada relación con la soprano Jenny Lind —que además sedujo al célebre entertainer del Nuevo Mundo P. T. Barnum—: ella es la soberana cuyos besos congelan el alma. O no atribuir a la soledad su sensibilidad con el mundo de los objetos inanimados, clave en El soldadito de plomo, El hombre de nieve y El abeto; y con los animales, como en El ruiseñor. O no ver en sus trágicas historias de amor —del mencionado Soldadito a La sirenita original— una expresión del dolor que le producía desear sin ser correspondido. Para colmo todo indica que el pobre era bisexual, lo que duplicaba su capacidad de ser rechazado: se prendaba de mujeres inalcanzables y era capaz de experimentar por hombres —como Edvard Collin— "los sentimientos de una mujer", sin llevarlos nunca a fruición por considerarlos una pasión prohibida. Todo indica que fue célibe su vida entera.

Muchos de sus cuentos versan sobre la experiencia de la inadecuación. (Lo cual, imagino, ayudó a que millones de niñxs se identificasen con ellos.) El soldadito de plomo, al que le falta una pierna, se enamora de una bailarina de papel en la cual proyecta un alma gemela, ya que también ella —inmortalizada en plena pose de ballet— se alza sobre un solo pie. El hombre de nieve se prenda de una estufa a la que observa a través de la ventana: otro amor imposible. (Hay quienes ven en el atizador que los niños habían usado como columna vertebral del muñeco un símbolo sexual, y de carácter ambiguo: a la vez como el falo que nunca pudo usar para atizar la estufa o como el falo que le habían metido dentro.) La sirenita se enamora de alguien de otra especie y sacrifica su preciosa voz para alcanzarlo; pero el príncipe, aun cuando la valora, no reciproca sus sentimientos.

Esta es otra característica de la narrativa de Andersen: no existe en sus cuentos nada parecido a un happy ending asegurado. Al contrario: muchos de sus finales son tremendos, y sin disimulo. El abeto quiere ser más alto, pero crecer sólo le vale el hacha y la breve gloria de ser usado como árbol de Navidad, para terminar arrumbado en un ático y finalmente trozado y echado a las llamas. La misma Sirenita lo pierde todo por haber deseado algo que estaba más allá de su alcance: empieza por sacrificar la voz, o sea su esencia, y eventualmente su vida. Las zapatillas rojas castiga la vanidad con dolores inenarrables, hasta que la pobre Karen pide que le corten los pies. Y La pequeña vendedora de fósforos es una lágrima: la pobre niña muere congelada en las vísperas de Año Nuevo, después de haber consumido la mercancía que su padre le había ordenado vender, so pena de una golpiza. Al lado de historias como estas, la muerte de la madre de Bambi parece un sketch de Olmedo.

Y sin embargo esa impiedad aparente, que hoy nadie osaría infligir a nuestros niños, es parte del valor de la narrativa de Andersen y de los cuentos de hadas en general. Puede haber objetos mágicos, hechiceras y animales que hablan, pero por detrás de ese oropel, los cuentos de hadas te la cuentan tal cual es.

¿Sartre era un personaje de cuento de hadas?

El impulso original fue siempre el de no engañar a las criaturas respecto del mundo al que habían venido a dar. Aquí puede ocurrir lo peor: la pobreza, la discriminación, la injusticia, el hambre, la soledad, la muerte absurda y temprana. Claro, también puede sonreír la fortuna si se tiene la dosis adecuada de suerte, ingenio y coraje. Uno de mis favoritos es The Tinderbox, al que habría que traducir incómodamente como El yesquero, o El encendedor de yesca. El relato es amoral de la manera más deliciosa. Un soldado que regresa de la guerra se cruza con una vieja bruja, que le pide un favor: que se meta dentro de ese árbol hueco y rescate para ella un yesquero, y que como pago se quede con los demás tesoros que encuentre allí dentro. En las profundidades a que accede a través del árbol, el soldado da con tres estancias llenas de monedas, plata y oro y custodiadas por perros monstruosos: uno con ojos "del tamaño de tazas de café", otro con ojos del tamaño de ruedas de molino y el último con ojos "del tamaño de la Torre Redonda". (Llevo en mi memoria desde hace medio siglo a los perros ojudos que dibujó Jiri Trnka.) Llena sus bolsillos de todo lo que pueden cargar y vuelve a la superficie. Como la bruja se niega a decirle para qué sirve el yesquero —que indudablemente debe ser valioso, para que importe más que el dinero—, el soldado saca su espada, decapita a la bruja como si nada, se guarda el yesquero y sigue su camino.

Después vienen peripecias que el soldado sortea a fuer de descaro, sagacidad y por supuesto con el yesquero, que al ser usado convoca a su rescate a los perros ojudos. Estas bestias lanzan por los aires al Rey, la Reina y los jueces que estaban a punto de ejecutarlo, dejando acéfalo al Estado y dándole al soldado la oportunidad de convertirse en rey y, de paso cañazo, quedarse con la princesa. Otro que termina bien es Los gansos salvajes, no sin antes someter a la protagonista a tremendos dolores y sacrificios. Elisa teje camisolas con ortigas que hacen sangrar sus dedos, para salvar a sus hermanos del hechizo que les lanzó su madrastra, convirtiéndolos en gansos. Para devolverles la forma humana debe hacer una camisola para cada uno y no pronunciar palabra durante el proceso. Pero el Arzobispo la acusa a ella de bruja y, como Elisa no puede defenderse —si abre la boca, sus hermanos morirán—, se la condena a morir en la hoguera. La salvación vuelve a llegar a último minuto, un tanto incompleta, ya que la camisola número doce quedó inconclusa y uno de sus hermanos conserva un ala de ganso en lugar de un brazo.

Pero a menudo no hay recompensa palpable. En La sirenita —el relato original, no su versión disneyficada—, la protagonista no consigue retener al príncipe. Sobre el final, sus hermanas le ofrecen un cuchillo y le dicen que si mata al príncipe y vierte sangre sobre sus pies, volverá a tener su cola original y podrá regresar al mar. Pero la sirenita no quiere resolver su drama a costa de una injusticia y arroja el cuchillo al mar y después se arroja ella, disolviéndose en la espuma. Se ha discutido mucho sobre las frases finales, que se consideran un agregado de último momento y le regalan a la sirenita un alma inmortal de la que hasta entonces carecía. Es verdad que ablandan el relato, pero no diluyen su sentido. Aquí, como en tantos otros de sus cuentos, Andersen reconoce que el mundo es cruel, que no regala nada y que es improbable que nos trate con justicia; pero lo que determina quiénes somos en realidad es, precisamente, lo que hacemos en la hora más difícil. La sirenita no permite que la crueldad de su destino la vuelva cruel a ella, conserva la elegancia de su espíritu; y por eso es memorable, ya sea que se disuelva en la espuma o ascienda a los cielos.

Y ese es un mensaje que no envejece, aun cuando los cuentos de hadas pasen de moda o pequen de una incorrección política que el presente usa en su contra. Una lección valiosa, que Sartre sintetizó (visto desde aquí, su aspecto de sapo estrábico no desentonaría en un cuento de hadas) cuando dijo que lo importante no es tanto lo que nos hacen, como lo que hacemos con la carrada de mierda que la vida nos vierte encima.

La ola y el océano

Puede que el arte de los cuentos de hadas ya no se practique en forma directa, pero sigue brotando aquí y allá. Los relatos de Roald Dahl merecen formar parte del canon, porque son crueles como los clásicos (el niño de Las brujas jamás recupera la forma humana, el protagonista de James y el durazno gigante pierde a sus padres de un modo aberrante, la Matilda de la novela homónima debe sobreponerse al infortunio de formar parte de una familia de mierda, cuyas características —padre, madre y hermano superficiales, deshonestos, egoístas— los convierten en macristas eméritos) pero aun así confían en la capacidad de sus héroes para elevarse por encima de la circunstancia. Lo mismo puede decirse de la saga Una serie de eventos desafortunados, que no ahorra sinsabores a los huérfanos Baudelaire y sin embargo los muestra resucitando una y otra vez de las cenizas del dolor, por obra de su ingenio y del cuidado que se prodigan unos a otros.

Pero también hay relatos maravillosos a los que apelamos por fuera del dominio de los cuentos de hadas. En estos días pensaba si el 17 de octubre no era uno de ellos, conectado con aquel otro del mismo ciclo narrativo que habla de un hada plebeya —rubia porque se teñía, nomás— que tenía un poder inmenso con el cual hacía el bien a los pobres, pero no podía emplear para salvarse a sí misma. No va a faltar el gil que pegue el salto, imaginando que le resto veracidad al Día de la Lealtad o a la misma Eva Perón, cuando sostengo lo contrario: digo que la elocuencia de esos hechos y de esas personas de carne y hueso fue tan deslumbrante que trascendió la crónica para adquirir una dimensión mítica. Que es la misma lente mágica a la cual nos aferramos en estos días, cuando necesitamos avizorar un futuro mejor: soñamos a diario con algún elemento mágico, como el yesquero del cuento, que nos ayude a dar vuelta la taba; o deseamos apurar el cáliz, para actuar a la altura de nuestra mejor versión y disolvernos en la espuma después de haber hecho lo correcto.

Otras veces la realidad se muestra tan desalmada que, más que a nuestro mundo, parece pertenecer al dominio extremo de los cuentos de hadas. No hay mucha diferencia entre La pequeña vendedora de fósforos y Sheila Ayala, la nena de 10 que fue asesinada, metida en bolsas de basura y arrojada a una zona de nadie entre dos medianeras. Una es rubia y la otra morena, pero por lo demás ambas fueron víctimas de un sistema que desprotege sistemática y criminalmente a los más débiles. Me siguen perturbando las simetrías entre los sitios donde van a dar sus cuerpitos: la fosforera se sienta y congela en "una esquina entre dos casas", Sheila queda apretada entre los muros que separan otras dos casas — condenadas a un no-lugar, desde que la sociedad en que nacieron no les concedió espacio propio ni siquiera en la muerte. No mucho parece haber cambiado entre la Copenhague del sixlo XIX y el conurbano bonaerense del XXI: lo que olía a podrido entonces, apesta ahora.

"En una era tan utilitaria en comparación con las precedentes, es un asunto de la más seria importancia que se le conceda a los cuentos de hadas el respeto que merecen", escribió Dickens en aquellos tiempos. Veneraba el género porque formaba a los más pequeños en valores que creía vertebrales: "Paciencia, cortesía, consideración con los pobres y los viejos, un tratamiento amable de los animales". También enseñaban a mirar más allá de las apariencias, como aprendió a los golpes la bestia de la célebre fábula. (Juro que no sabía que la autora de La bella y la bestia era una mujer del siglo XVIII, Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve.) Llevo años diciéndome que algún día escribiré cuentos de hadas contemporáneos: podría ser —¿por qué no?— uno protagonizado por una niña que se cruza con un hada trans llamada Rosamel (prometo no incurrir en bromas sobre varitas mágicas) que, conmovida por la gracia con que la pequeña la trata en lugar de burlarse como hacen los trolls, le regala una flor de tela que no puede verse más cachi pero que —Rosamel lo jura— es mágica. Y que al fin prueba serlo de cierto modo, cuando un juez reconoce la flor como una prenda de Rosamel, a quien debe tantas horas de placer rentado, y entonces...

Pero no, no: este no es el lugar. Lo que quiero decir acá es que Dickens da en el clavo cuando opone los cuentos de hadas a la impronta utilitaria del mundo de hoy. Es verdad que cuando hay hambre nada parece más importante que un perfumado y sangrante trozo de carne, o el papelucho impreso —verde, de ser posible— que puede canjearse por ese manjar. Pero tan pronto nos elevamos por encima del instante, la precariedad de lo material —su infinita prescindibilidad— vuelve a conmocionarnos. Por la brevedad de sus formas y sus reglas del juego, el cuento de hadas nos conecta con los aspectos más esenciales de la experiencia humana. (Su poder emocional equivale al de una canción inolvidable.) Al leerlos recordamos que somos bestias que saben que tarde o temprano dejarán de ser; que los huesos que nos sostienen, tan sólidos, se volverán fleco y luego nada (¿acaso hay algo más precario, más destinado a evaporarse, que el universo digital que ocupa cada vez más el lugar de nuestra realidad?); y que, en ese marco inexorable, la vida de aquel que se dedicó a acumular riquezas dura lo mismo que la vida de aquel que se dedicó a ser, aunque sólo uno de ellos llegue al final con una sonrisa en los labios.

Los cuentos de hadas recuerdan que nuestra existencia es fugaz, poco más que un soplo, y que apenas elegimos entre consagrarla al dinero, la generosidad, la belleza o la nada. Como lo resume Container, una canción de Fiona Apple —díganme si no es un nombre de personaje de Andersen—: "Yo gritaba dentro del cañón / En el momento de mi muerte / El eco que generé / Duró más que mi último aliento... Tengo sólo una cosa que hacer y esa es / Ser la ola que soy y después / Hundirme de regreso en el océano".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí