—¿Escuchaste Revolución 9? — me dijo Bruno.

Estábamos en el auto y él, desde el asiento del acompañante, había asumido el rol de DJ. Tenía el CD del doble The Beatles en la mano, ese que rebautizamos Álbum blanco. Un disco que en las últimas semanas volvió a circular por mi alma, desde que el Indio se juntó con Verbitsky y me pidió que, para representarlo cuando editásemos la charla, eligiese una canción de esa obra del '68. (Me quedé con La felicidad es un revolver tibio. Una de Lennon, cuyo título tomó de una revista especializada en armas que el productor George Martin llevó al estudio de grabación. "Me pareció una frase demente", explicó Lennon. "Un arma tibia significa que acabás de dispararle a algo".)

Bruno tiene 15 pero quiere ser músico, y su beatlemanía —lo que se hereda no se roba, decía mi abuela— es un signo auspicioso para mí. Fue él quien decidió agarrar el disco y subirlo al auto. La pregunta que me hizo el viernes 17, camino a la radio, me forzó a hacer un cálculo. No recuerdo en qué año compré los vinilos del Álbum blanco, pero sin duda fue a mediados de los '70. Lo cual significa que hace cuarenta y pico de años largos que no escucho Revolución 9. Porque —como imagino nos pasó a todos, cuando le prestamos la oreja por primera vez—, en lo que respecta a ese tema, fue debut y despedida. Puse la cara B del segundo disco, le presté atención... y nunca más.

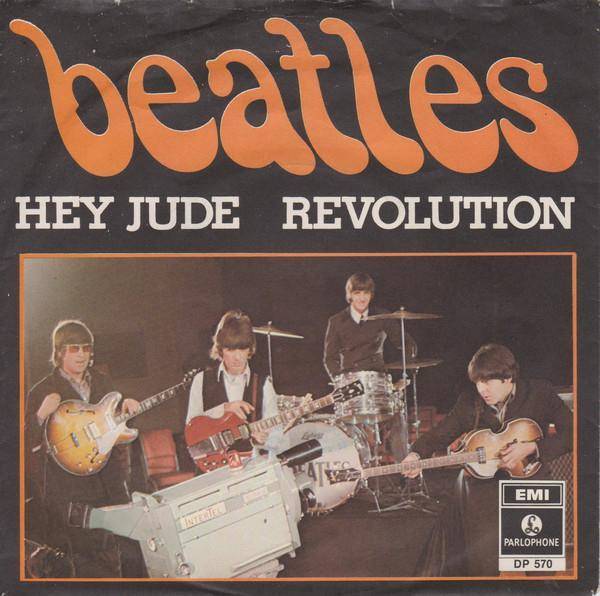

¿Pescan a qué tema me refiero? Porque en el Álbum blanco hay dos revoluciones: la 1 —en una versión más lenta que la del single que presentó la canción, como lado B de Hey, Jude—, y la 9, que formalmente no es una canción sino un collage sonoro. En aquel momento de los '70 le di mi atención a la 9 con todo amor, y aun así concluí que sonaba como un orate jugando con el dial de una radio vieja. De allí en adelante escuché esa cara del vinilo hasta que terminaba Cry Baby Cry y entonces sacaba el disco como si quemase, antes de que el locutor de la BBC empezase a repetir: Number nine... Number nine.

En el comienzo, la 9 formaba parte de la 1. Lennon, que era el autor de la canción, grabó un demo con Harrison en el cual después de estrofas, estribillos y solos venía una coda larga y delirante, pura cacofonía de guitarras, feedback y gritos. Finalmente decidió separar ambas partes, y la improvisación se convirtió en una olla dentro de la cual Lennon, con asistencia de Harrison y de Yoko, echó de todo: trozos de obras clásicas previamente deformadas, loops de instrumentos electrónicos, frases sueltas del trío y hasta del productor George Martin, efectos sonoros (disparos, vidrio que se rompe, bocinazos), y sobre el final el canto de una hinchada de fútbol americano que grita: Hold that line! Block that kick! Y todo esto a lo largo de 8 minutos y pico, el track más extenso que Los Beatles hubiesen editado.

En aquel entonces se nos sugirió que escuchásemos el tema en términos de música concreta, la experimentación que es el sello distintivo de la academia contemporánea. En esa línea se lo vinculó con la admiración que Lennon sentía por el compositor Karlheinz Stockhausen (1938-2007), cuya figura había colado entre los personajes de la tapa de Sgt. Pepper. Lennon dijo además —porque no era una persona de andarse con chiquitas— que su intención había sido imaginar cómo sonaría una revolución.

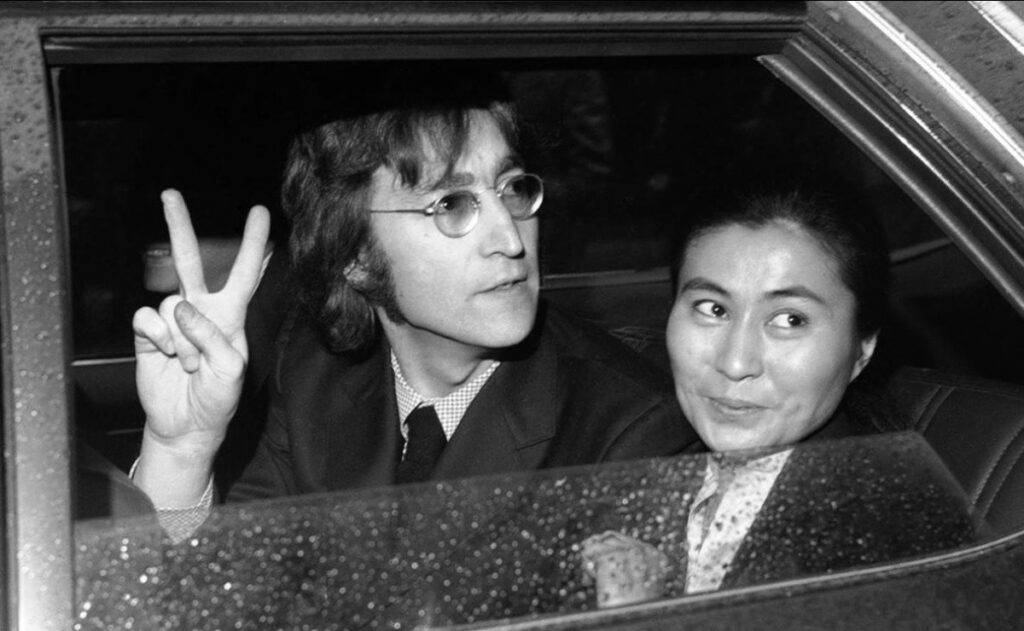

Yo presumo que lo tentó el deseo de hacer algo en la onda de la música de vanguardia que Yoko producía; e intuyo que también valoró la pieza de forma directamente proporcional al desagrado que inspiraba en McCartney, que intentó convencerlo de que no la incluyese en el disco. No olvidemos que la banda ya había comenzado a implosionar, al regreso de la excursión por la India y ante el shock que produjo Lennon al divorciarse de su esposa Cynthia y emparejarse con una artista japonesa inclasificable. Los Beatles ya habían discutido a causa de Revolución 1, porque los otros tres temían las repercusiones de una canción que Lennon llevaba al terreno de lo expresamente político. Pero Lennon se impuso, a pesar de que la canción también lo conflictuaba a él. (Más adelante volveré sobre este punto.) Al precio de tolerar que se la incluyese como cara B de Hey Jude, consiguió conservar ambas Revoluciones en el disco. A veces pienso que los 8 minutos y pico de Revolución 9 fueron deliberados, para calificar como el tema más largo de Los Beatles y desbancar de ese sitial... nada menos que a Hey Jude, el tema de Paul que dura un minuto menos.

Esta semana volví a escuchar Revolución 9. Mi juicio estético no se modificó. Sigue siendo un pastiche, un guiso recalentado a partir de sobras. Podrías rebautizarlo Cualca y el nombre le quedaría pintado. Aunque también le quedaría bien la paráfrasis de un tema inédito de los Redondos: Algo escandaloso ocurrió en el bazar de Los Beatles.

Pero hoy estoy en mejores condiciones de comprender el gesto. Imagino que Lennon fue el primero en tener claro que Revolución 9 no era arte, por lo menos en el sentido tradicional. En todo caso se parecía al gesto iconoclasta de Duchamp en 1917, cuando se compró un mingitorio y lo presentó para que formase parte de una exhibición de arte moderno. Por supuesto que él no era el "autor" del mingitorio, ya que no lo había fabricado, del mismo modo en que Lennon no había escrito ni interpretado la mayor parte de los sonidos que se escuchan en Revolución 9. Pero sí era autor en el sentido de señalar un objeto material y pedir que se lo considerase arte, que se lo viese bajo una luz nueva. A partir de Duchamp, el arte moderno cambió el concepto de obra, y en particular de obra consagrable y consagrada —la mayor parte de nosotros amaría tener un Rembrandt en casa, pero no el mingitorio de Duchamp— por la consagración de la mirada, que cuando proviene de un artista de verdad transforma en oro lo que elige contemplar, por prosaico que parezca.

Que John Lennon, mitad de la dupla compositiva más popular del siglo XX —los autores de las melodías más exquisitas y de canciones que elevaron el pop al nivel del arte—, decidiese cerrar un disco de su banda con una suerte de big bang sonoro, era también un gesto político. Una forma de relativizar sus propios talentos y la obra que habían desarrollado, de sugerir que entre Lucy en el cielo con diamantes y Revolución 9 no había gran diferencia, que en esencia eran lo mismo — sonidos registrados y editados por tecnología actual. Lennon estaba en pleno proceso de des-enamoramiento de Los Beatles, del rol social que habían llegado a ocupar y de su imagen domesticada y condescendiente. Incluir algo como Revolución 9 le resultó más práctico que escupir cada ejemplar del disco. (Para ser sincero, la cara B de Hey Jude debió haber sido la Revolución 9 y no la 1 o la Revolución a secas, porque era la que encarnaba la antítesis perfecta de la canción de McCartney: ácida donde Hey Jude era melosa, desprovista de sentido donde Hey Jude rebosaba buenos sentimientos, discordante donde Hey Jude era armoniosa.)

Revolución 9 funcionaba también como síntesis del Álbum blanco, que ya no era obra de una banda sino de cuatro personalidades, produciendo músicas contrapuestas que documentaban en tiempo real el proceso de su disgregación. El tema podría haber sido construído a partir de fragmentos de las casi treinta canciones del disco y sonaría más o menos parecido, igual de caótico y de disonante.

Pero además era una expresión del deseo de ruptura de Lennon, que todavía estaba en condiciones de llegar más lejos con la música que con sus palabras y su lucidez conceptual. El Lennon que se enfrentó al escrutinio público mediante el Álbum blanco, después del garrón que se comió cuando lo crucificaron por dejar a Cynthia y abrazarse a esa mina incómoda, era casi otro tipo. Más flaco, de melena larga partida al medio, no disimulaba la desidia que le producía la banda ni ocultaba la oscuridad que predominaba en su ánimo, oscilando entre la depresión y la bronca que le producían los ataques gratuitos a Yoko. Y el disco doble subraya todo el tiempo el contraste entre su actitud y la del resto, en particular la —siempre soleada y a la vez controladora— de Paul. El hippie de McCartney canta una oda a su perra Martha y en la canción siguiente Lennon grita: "Te daría todo lo que tengo por un poco de paz mental". McCartney crea un rock and roll que podría suplir al Que los cumplas feliz y en la canción siguiente Lennon grita: "Sí, estoy solo y me quiero morir... Me siento de un ánimo tan suicida que hasta odio mi rock and roll".

Todavía no era el Lennon desnudo y primal que asomaría al comienzo de su camino solista, el autor de canciones como Madre, Héroe de la clase trabajadora y Dios. (Esa que dice: "Dios es un concepto a partir del cual medimos nuestro dolor".)

Pero como el Álbum blanco lo demuestra —y particularmente a través de las dos Revoluciones— ya estaba enfilado en esa dirección.

El Lennon de Schrödinger

El año '68 arrancó con las protestas que la Ofensiva del Tet detonó en contra de la guerra de Vietnam y con los estudiantes que en mayo coparon París. (En julio, además, los estudiantes mexicanos se alzaron para responder a la represión. Pocos meses después, en octubre, fueron las víctimas de la Masacre de Tlatelolco.) La buena onda hippie ya olía a producto que había superado su fecha de vencimiento. Lo que se venía era la movilización política, alentada por el concepto maoísta de revolución cultural. Ese es el marco en el cual Lennon empieza a pensar en la revolución a secas. Comenzó a escribir la canción en la India y la terminó en Inglaterra en mayo, mientras los noticieros no hablaban de otra cosa que del alzamiento juvenil en Francia.

Pero, ¿qué sabía Lennon de la revolución? Poco y nada. Era un pibe de la clase laburante de Liverpool, de formación académica escasa —fue a la escuela de arte, así que minga de historia y de política—, que como líder de una banda se hizo millonario a los veintipico y empezó a codearse con estrellas de cine, ases del deporte y miembros de la realeza. En algún sentido, Lennon formó parte de una revolución —la cultural que detonaron Los Beatles en el mundo entero, sin habérselo propuesto— mucho antes de preguntarse qué significaba, qué alcance podía tener y que rol deseaba jugar en ella.

Siempre había sido un pibe provocador, pero no había excedido los límites de lo permitido, o al menos de lo tolerado. A los artistas populares se les perdonan cosas que a los demás no, y Lennon jugó siempre al límite pero sin transgredirlo nunca. Se burló de las joyas de los nobles que habían ido a escucharlos, hizo un comentario sobre la figura de Jesús que inquietó a muchos, mostró una actitud abierta hacia las drogas que por entonces eran el combustible de toda experimentación. (Salvo decir con todas las letras estamos drogados, el álbum Sgt. Pepper lo sugirió de mil maneras.) Pero, hasta su encuentro con Yoko, Lennon no debe haber entendido cuán conservador era todavía, en términos culturales, sociales y políticos. Es que la mina era una revolución en sí misma: una mujer que provenía de una cultura tradicionalista y por ende machista como la japonesa, que sin embargo actuaba como si fuese la persona más libre del mundo y encarnaba una noción del arte que se menefregaba en el talento convencional. Yoko no hacía nada bello con sus manos o su voz: simplemente enseñaba a ver y oír de un modo nuevo, que desafiaba lo que la academia consideraba estético.

Y ahí se mandó el todavía verde Lennon a hablar de la revolución —si a algún Beatle presionaron los intelectuales de la Nueva Izquierda para que se pronunciase políticamente, fue a él— ...para terminar descubriendo, en pleno trance creativo, que en lo que hacía a ese tema no estaba seguro de nada.

La letra de Revolución 1, o de Revolución a secas, es por lo menos ambigua. Parece admitir la necesidad de que ocurra algo semejante: "Decís que querés una revolución / Bueno, ¿sabés? / Todos queremos cambiar el mundo", arranca diciendo. Pero Lennon reclama precisiones al respecto: "Decís que tenés una solución real / Bueno, ¿sabés? / A todos nos encantaría ver el plan". Y para peor, cuando alude al tema del dinero, reacciona como un nuevo rico, cerrando sus bolsillos: "Vos me pedís una contribución / Bueno, ¿sabés? / Todos estamos haciendo lo que podemos".

Tan confundido estaba, que cuando llegó a un aspecto crucial —su posición respecto de las revoluciones armadas—, no supo si decir "no cuenten conmigo" o "cuenten conmigo". En el video que Michael Lindsay-Hogg dirigió el 4 de septiembre, donde la banda interpreta el tema en vivo, Lennon optó por decir... ¡las dos cosas, sucesivamente! Eso canta: Don't you know that you can count me out... in! Y no existe forma de estar a la vez en favor de las dos posiciones, a no ser que te encuentres dentro de la caja de Schrödinger en compañía de un gato que está a la vez vivo y muerto.

Las versiones oficiales, sin embargo, lo muestran diciendo siempre "no cuenten conmigo". Con el tiempo se arrepintió de otros aspectos de la letra, como la chicana fácil a los maoístas, pero no de este. Y en ese aspecto, considero respetable su opción y su ulterior militancia pacifista. (Dolorosamente irónica, a la luz de la violencia que terminó con su vida cuando apenas tenía 40 años, víctima de otra arma que se entibió enseguida.) Pero, en aquel momento, la canción no satisfizo a casi nadie. Para los conservadores fue la prueba de que Lennon era comunista. Tenía ojitos rasgados, usaba gafas redondas como Gandhi y se juntaba con una oriental: ¡siempre había sido raro, ese muchacho! Por el otro lado, a la Nueva Izquierda le pareció de una tibieza inexcusable.

Hay que aceptar que el estribillo deja que desear: "¿No sabés que todo va a estar bien?", repite, como si las cosas fuesen a arreglarse por sí solas. Y las cosas —si lo sabremos nosotros— no se arreglan solas. Hay que enderezarlas a los bifes. Pero tampoco se puede negar que el tipo se tomó en serio su evolución personal: militó por la paz, puso el cuerpo y se bancó la persecución del FBI, hasta el punto de ser casi expulsado de los Estados Unidos. En fin, la vida es así. Vos podés meterte en el barro hasta la verija y exponerte al escarnio por tu posición política —como le pasa a Julian Assange y a muchos universitarios de hoy en los Estados Unidos, a quienes, por su apoyo a Palestina, sus facultades les retacean los títulos que obtuvieron—, pero siempre aparece alguien dispuesto a caparrosearla, que te dice: "Desde mi torre de marfil, yo soy más de izquierda que vos".

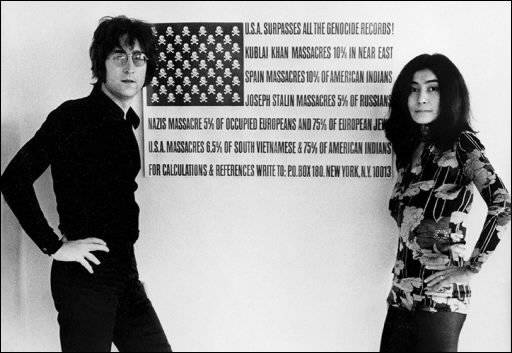

Lo llamativo es que, aunque en aquel momento del '68 no alcanzó la lucidez discursiva a que aspiraba, su música lo hizo por él. Revolución 9 fue un acto desafiante, una forma de romper con el pasado para abrazar la más absoluta de las libertades creativas. Te puede parecer una mierda, el tema, que lo es sin dudas si se lo juzga desde parámetros de la belleza a que se atiene la música popular, pero al mismo tiempo no deja de ser, como dijo Michael Frontani en el año 2007, "el artefacto de vanguardia más difundido del mundo". Como para que no quedasen dudas respecto del sentido de ese gesto, a fines de ese mismo año Lennon lanzó el disco Unfinished Music No. 1: Two Virgins, que era música experimental de cabo a rabo. Lamentablemente se habló más de la tapa que del contenido sonoro. Para subrayar su intención de no esconder ya nada respecto de quién era y de lo que sentía, la tapa los mostraba a los dos, John y Yoko, en pelotas, full frontal y también de espaldas: hablando de rabos... (Se ve que la idea ya los rondaba, en Revolución 9 la voz de Yoko aparece diciendo: "Y si te desnudases..." [If you became naked...])

Pero la misma Revolución 1 va más allá de lo que dicen sus palabras. No me refiero a la versión del Álbum blanco, a la que ralentaron para darle un aire retro, medio doo-wop. Esa versión parece un comentario irónico respecto de la original, como pedirle a un cuarteto vocal de barbería que interprete La internacional. Hablo de la del single, que la mayoría de nosotros conoció porque formaba parte del compilado 1967-1970, al que solemos llamar Álbum azul. Esta versión tiene un arranque abrasivo, de una agresión guitarrera que Lennon no encaraba desde hacía mucho. No es casual que el crítico Ian Fortnam haya equiparado esta grabación con otro tema del Álbum blanco, este de McCartney: Helter Skelter, denominándolos "dos experimentos en proto-metal" — habida cuenta de que lo que llamamos heavy metal no existía todavía.

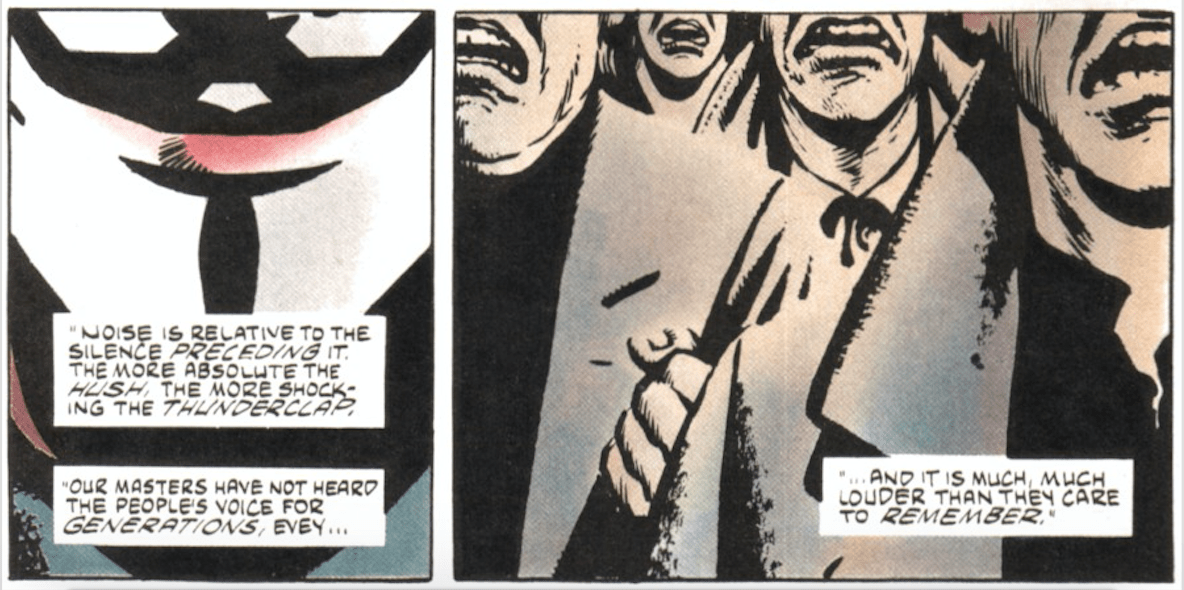

Puede que la letra de la canción original se haya quedado a medio camino. Pero Revolución 9 significaba una insurrección, en el contexto de la música popular del momento. Y la Revolución del single, con esa tormenta eléctrica del comienzo, era y sigue siendo música que insta a ponerse de pie y salir a la calle a conquistar el palacio.

Bambi no es ningún siervo

Anduve toda la semana escuchando Revolución 9 en el auto, ya sin Bruno, mientras circulaba por la Nueva Roma donde vivo. Y durante esos trayectos, los sonidos delirantes cuestionaron el sentido de lo que veía afuera y empecé a preguntarme por qué dejamos de hablar de revolución. Hace rato que se convirtió en una noción que no consideramos, que no trabajamos, que no nos interpela. Prácticamente cayó en desuso, porque no forma parte del vocabulario que lidia con nuestra realidad y tampoco de aquel que lidia con el universo virtual. Hoy es casi una palabra de museo, que remite a usos y hechos de otro tiempo, al mismo nivel que arcadia y utopía.

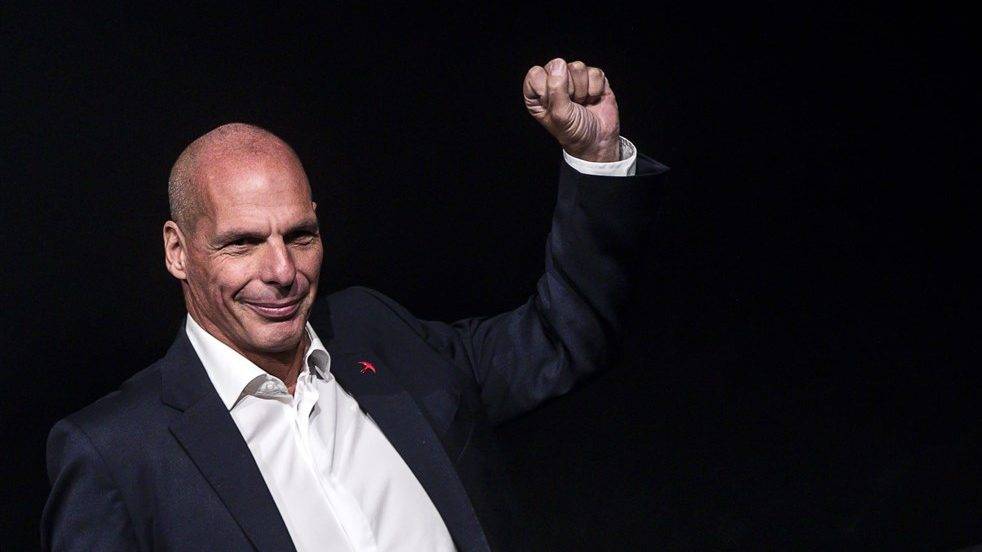

Y eso es sorprendente, porque si usamos el último medio siglo como parámetro, nunca hemos estado en peores condiciones que hoy. ¡Si hay un momento que reclama a los gritos por una revolución es este! El economista griego Yanis Varoufakis sostiene que hemos entrado en una etapa que denomina tecno-feudalismo, cuya condición necesaria ha sido el triunfo del capital. "El capital ha prevalecido en todas partes —dice—: en los depósitos, en las fábricas, en las oficinas, en las universidades, en los hospitales públicos, en los medios, en el espacio y también en el microcosmos de la ingeniería genética... La deliciosa ironía del asunto es que el capitalismo ha sido asesinado por su propia mano: ¡por el capital! Si estoy en lo correcto, el tema no pasa por lo que va a hacernos la Inteligencia Artificial sino por lo que ya ha ocurrido: el capital se volvió tan dominante que mutó en una variante tóxica que, como un virus, mató a su organismo anfitrión, el capitalismo, reemplazándolo por algo peor".

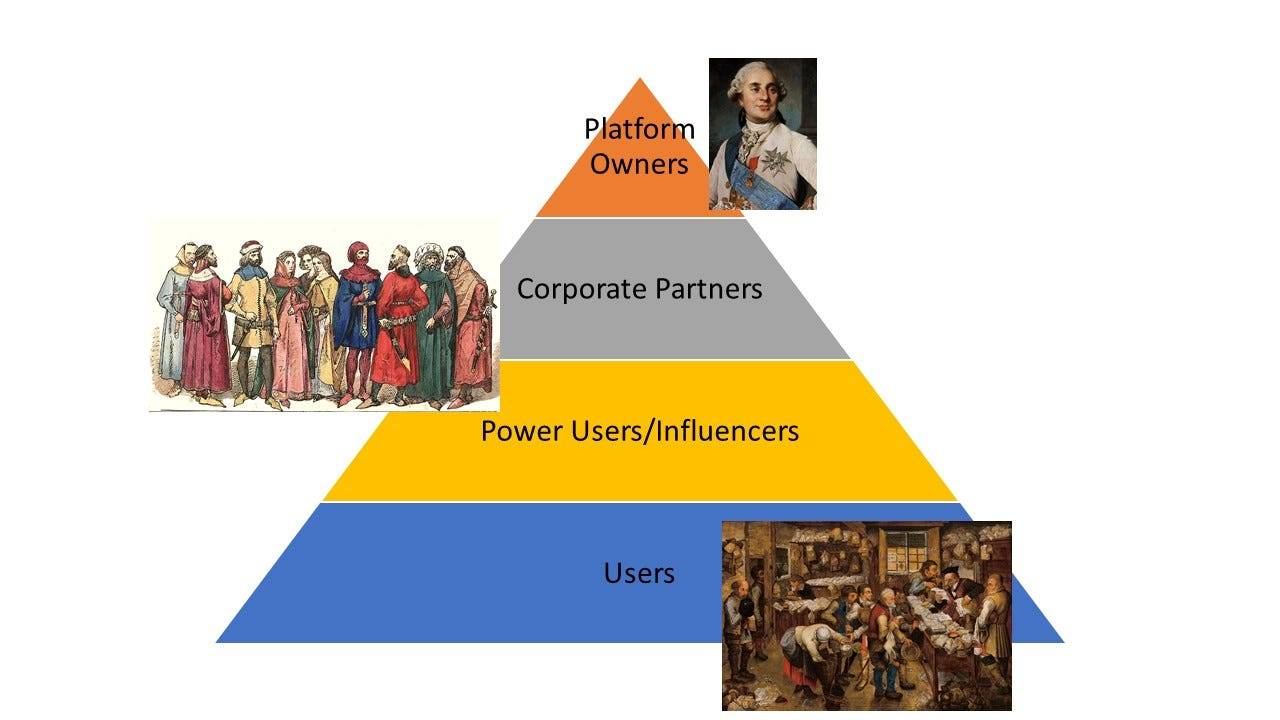

Varoufakis dice que la Alexa de Amazon y el Asistente de Google y la Siri de Apple son "un medio de modificación de conductas. Se trata de una máquina, de una pieza de capital, a la que entrenamos para que a su vez nos entrene y determine qué es lo que queremos. Y una vez que lo deseamos, la misma máquina en red nos lo vende directamente, salteándose los mercados". Como nosotros le proporcionamos al sistema la data que necesita para manipularnos mejor, Varoufakis dice que nos hemos convertido en "siervos [con ese y no con ce, como esclavos] de la nube". Porque trabajamos de hecho, y gratis, para los Jeff Bezos de este mundo — los nuevos señores tecno-feudales.

Como resultado, añade, el poder real no está ya en manos de "los dueños de maquinaria, edificios, redes ferroviarias y telefónicas ni robots industriales. Estos capitalistas a la vieja usanza siguen extrayendo plusvalía del trabajador asalariado, pero no están a cargo como antes. Se han convertido en vasallos de los dueños del capital de la nube. Mientras tanto, el resto de nosotros retornó al status tradicional de servidumbre, contribuyendo a enriquecer y empoderar a la nueva clase dirigente con nuestro trabajo gratuito — más allá del trabajo rentado que también llevamos adelante, cuando se nos da la posibilidad de hacerlo".

Para Varoufakis es esencial entender que "organizar a los trabajadores de la industria automotriz y a las enfermeras sigue siendo esencial, pero a la vez resulta insuficiente. Porque eso aclara apenas cómo organizarnos contra un adversario en particular, mientras nuestros medios de comunicación dependen del capital de la nube, que está preparado para envenenar a la opinión pública". En ese contexto, agrega, la decisión de Elon Musk de comprar Twitter —hablamos del mega-millonario favorito del Quetejedi— se entiende mejor: "Twitter es para Musk una interfase entre su capital mecánico de (las empresas) Tesla y SpaceX y el capital de la nube".

No sé qué les pasa a ustedes, pero yo encuentro fascinante esta hipótesis, de la cual se desprenden varios análisis posibles. Uno de ellos sería que si en efecto nos hemos convertido en siervos virtuales —si el sistema nos usa 24/7 para que le enseñemos cómo explotarnos cada vez mejor—, deberíamos poner el tema en primer plano, concientizar, invitar a que la población mundial entienda que funciona como esclava involuntaria, para a partir de esa conciencia nuestros pueblos decidan si quieren seguir siendo siervos o si se impone (felicitaciones, ¡adivinaron!) una revolución.

El diccionario es claro al respecto. Revolución sería "un cambio profundo, generalmente violento" —fíjense que dice "generalmente", lo cual significa que la violencia no es mandatoria— "en las estructuras políticas y socio-económicas de una comunidad nacional"; y también —last, but not least— "levantamiento o sublevación popular". La definición presupone que esas estructuras políticas y socio-económicas estarían agotadas o agotándose, y que el deseo de cambio profundo estaría justificado, al menos parcialmente: ¡nadie se rebela contra un sistema que le permite pasarla bomba!

Aun si no compran del todo la tesis de Varoufakis, la realidad es pródiga en signos de la decadencia de un sistema político y económico. Es innegable que el capital ha triunfado, aun cuando no creas que el capitalismo ha sido asesinado por el tecno-feudalismo. Ese triunfo es el causante de que cada vez trabajes más para obtener menos — cosa que no ocurre tan sólo en la Argentina, sino en el mundo entero. Y también es innegable que las posibilidades de que el sistema se auto-limite y corrija —de que el capitalismo rampante modere voluntariamente su voracidad— son limitadísimas, por no decir nulas. En este ítem hay que volver a desmentir al bueno de Lennon: es ingenuo creer que todo va a estar bien, sólo lo estará si hacemos algo concreto para que las cosas mejoren. Y ese algo concreto no estaría ocurriendo.

También hay que considerar el picante que le estamos agregando al guiso en nuestro país. Vivimos en una república regida por una ley fundamental, que es la que en teoría define los derechos y libertades de los argentinos y limita los poderes e instituciones de la organización política. Pero, en la práctica cotidiana, nuestra Constitución está suspendida. Por encima de ella rige un mega-decreto, de una legalidad dudosa que el Presidente consagrado por la voluntad popular todavía no consiguió refrendar en el Congreso. Está a punto de cumplir seis meses en la Rosada y todavía no logró que su gobierno sancione una (1) ley propia. Razón por lo cual es, literalmente, un gobierno sin ley. Cuyo líder es un señor que todo el tiempo nos recuerda que fue elegido por la mayoría de los votantes, a la vez que olvida convenientemente que los votantes también eligieron el Congreso que tenemos — cuya función esencial es, además de legislar, controlar al Poder Ejecutivo.

Un gobierno que desconoce la Constitución nacional —al punto que sigue presionando en el Congreso para sancionar una ley que contraría expresamente cosas que establece nuestra Carta Magna— es un gobierno que desmiente su legitimidad de origen. Eso ya bastaría por sí sólo para que el pueblo desconozca su autoridad. Y si armamos una lista con las responsabilidades del Estado que este sujeto incumple, ni les digo. (La más reciente, el hecho de llevar meses sentado encima de toneladas de alimentos en vez de paliar el hambre que a la vez está haciendo crecer, es particularmente escandalosa.) En términos legales, decir que el gobierno de Milei hace agua sería menospreciarlo: desde el minuto uno no ha hecho otra cosa que perforar la cubierta de la nave del Estado a bordo de la cual navega, con una fruición que sería la envidia de la termita mejor pintada.

A lo que quiero llegar es a esta idea: tanto en el mundo entero —al que pusimos al filo de una crisis ambiental y cuyos Estados, lejos de acabar con la explotación de los trabajadores, la han duplicado en los hechos— como en nuestro país, la situación es tan grave, que no sólo resulta inverosímil que hayamos dejado de hablar de revolución. Lo verdaderamente incomprensible es que no estemos hablando de eso TODO EL TIEMPO, que no se haya convertido en EL tópico de conversación.

Eso es lo que me gustaría proponer. Que nos reconciliemos con la idea de la revolución. Que volvamos a convertirnos en sus amigos, a discutir con ella, a tenerla en cuenta en el territorio de lo posible. Porque el cambio profundo —no necesariamente violento, como aclara el mataburros— es una necesidad imperiosa, como concurrirá cualquiera que durante estos días despegue la mirada de su ombligo. Y porque el sistema actual no parece en condiciones de sanearse mediante correcciones en dosis homeopáticas.

Por supuesto que no hablo de desempolvar experiencias perimidas. La idea no es agitar banderas rojas ni tomar las armas ni darle una planchadita a viejos dogmatismos. El primer paso de una revolución actual debería darse en el terreno de la imaginación, porque entre otras razones nos enfrentamos a desafíos inéditos, empezando por los que conciernen a nuestra conciencia en relación al universo virtual. Lo que está en tela de juicio es el concepto de libertad, porque nadie es libre de verdad cuando manipulan su cabeza —sus ideas, y en último término su vida— como si fuese una marioneta. Contra ese tipo de poder no sirve una orga al estilo de los '70, década en la cual el mundo puso a prueba su última intentona revolucionaria en términos formales. (La revolución que llevó al poder a los tecno-señores de hoy data de este siglo y se cuidó mucho de ser percibida en esos términos.) En esto concuerdo con el Malcolm X que decía: "El error más grande del movimiento ha sido tratar de organizar a un pueblo dormido alrededor de metas específicas. Primero hay que despertar al pueblo, recién entonces tendrá lugar la acción". Y es imperioso que el pueblo despierte, porque está sufriendo y pinta que el sufrimiento no sólo se hará más agudo, sino que además se expandirá. Parte de la responsabilidad de la dirigencia en esta circunstancia —y cuando hablo de dirigencia pienso en la política, pero también en las y los intelectuales— pasa por presentarle al pueblo alternativas políticas al estallido de violencia que, hasta hoy, parece la única opción a su alcance.

Eso sí, no me pidan que les diga qué habría que hacer exactamennte. Yo también estoy verde al respecto, todavía no llegué tan lejos y además debe haber infinidad de gente que ya lo tiene más claro que yo. De momento me conformaría con persuadirlos de que la noción de revolución no prescribió, al contrario. Hoy sería pertinente y más aún: deseable. Como decía Abbie Hoffman, uno de los activistas de los '70 a los que el Indio no les perdía los pasos: "La revolución no es algo atado a una ideología, ni a una década en particular. Es un proceso perpetuo, que forma parte del espíritu humano". Despojá a un hombre y a una mujer de su impulso revolucionario y te vas a quedar con una versión degradada de sus personas.

Cuando yo era chico todavía se veían carros tirados por caballos en esta ciudad. A esas pobres bestias les ponían un arreo de cuero que limitaba su campo visual, para que sólo mirasen hacia adelante y la realidad periférica no los asustase. (Hoy en día, en cambio, la tracción a sangre es humana. Yo sé que los cartoneros necesitan ganarse el pan, pero no consigo habituarme al espectáculo, me subleva a diario. Una de las razones que me seduce del planteo sobre el tecno-feudalismo es que la visión cotidiana de hombres y jóvenes poniendo el lomo para tirar de un carro me parece medieval.) Para ser sinceros, la mayoría de nosotros creció con arreos similares. Que hoy tienen nombre propio: Alexa, Assistant, Siri. Invisibles en este caso, pero no menos eficaces a la hora de mantenernos al trote en la senda que nos marcan y de excluir ciertas cosas de nuestro campo visual. La revolución no forma ni formará nunca parte de su menú.

Volvamos a contemplar, a considerar, la idea de revolución como un valor positivo, como algo deseable en un contexto de injusticia y de sometimiento generalizados. Y no esperemos ni un minuto más para reconciliarnos con ella y convertirla en materia de nuestro pensamiento, porque la revolución no llegará por Mercado Libre. Nadie nos la va a presentar hecha. Porque una revolución es una creación colectiva y empieza por casa. Como dijo Jim Morrison, "no habrá una revolución a gran escala hasta que ocurra una revolución personal, en el nivel individual. Tiene que ocurrir adentro, primero".

Mi admirada Ursula K. Le Guin lo expresó de manera parecida: "No podés comprar la revolución. No podés hacer la revolución. Sólo podés ser la revolución. Está en tu espíritu, o no está en ninguna parte".

Hagámosle lugar, para algún día las cosas lleguen a estar, como soñaba y se merecía Lennon —y como soñamos y merecemos cada uno de nosotros—, allright.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí