Aunque algún cagón pretenda lo contrario —y cagones sobran, en este mundo—, la realidad y su correlato político forman parte de toda obra de arte. Incluso de aquellas que se fingen incontaminadas por el ruido y la furia de la vida pública. Piensen en Borges, que sostenía que de algún modo no había pisado la calle en su vida entera, porque su alma nunca había salido de la biblioteca paterna. Pero los libros que devoró en su infancia, sumados a otros que también fueron semilla de la creación borgiana, no llegaron a sus manos por azar. Cayeron en su regazo porque Borges era parte de una particular familia burguesa de la Argentina de comienzos del siglo XX, y fueron contrastados con las experiencias vitales —tenues casi todas, en particular las románticas— que le cupieron en suerte, como parte de una minoría ilustrada de una colonia latinoamericana.

Sería injusto decir que Borges es el resultado inevitable de su circunstancia, pero quien quiera comprender su arte a fondo haría bien en recordar que su autor fue un ejemplar del género masculino, porteño, hijo de un abogado de nutrida biblioteca, que ya leía y escribía a los cuatro años, creció en una casa donde se hablaba castellano e inglés a la par, recién pisó una escuela a los 9 años, fue alumno de colegio suizo, se casó recién a los 86 y terminó siendo, de forma casi previsible, conservador en lo político y elitista en lo social. (Tal vez la única de sus pasiones extraliterarias haya sido el antiperonismo, al que se entregó al punto de permitirle arruinar textos propios, hoy ilegibles.) Nada de esto está subrayado en la literatura borgiana pero a la vez la hace, la constituye. Son los condimentos del guiso, que no todo paladar distingue pero dan al cocido su sabor inconfundible.

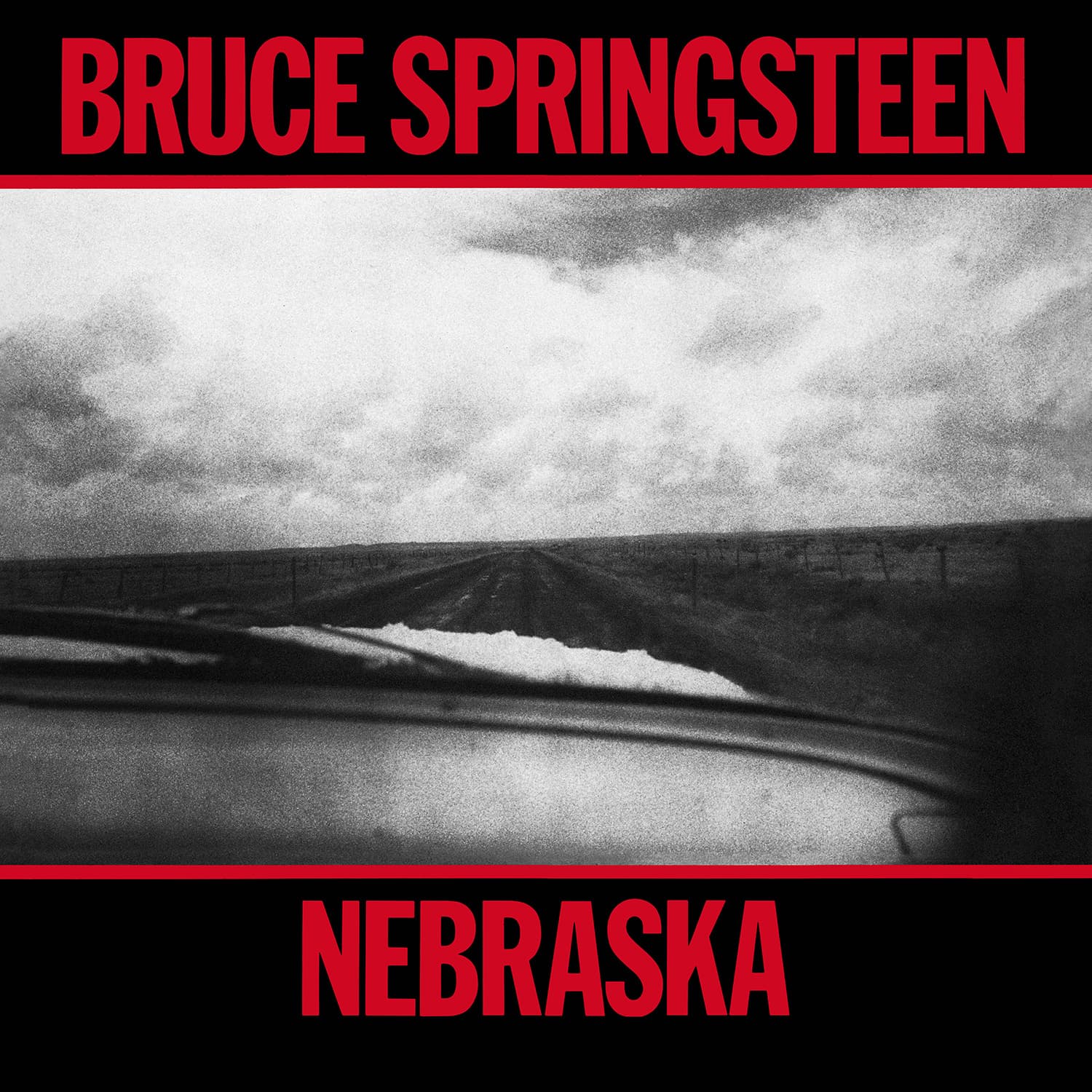

Me puse a pensar en esto mientras degustaba una obra que de borgiana tiene poco y nada. Para empezar no es literaria, sino musical. Me refiero a un álbum de Bruce Springsteen que se editó en el '82: Nebraska. Lo escuché mucho en su momento —todavía conservo el vinilo original—, y ya entonces, después del éxito popular de Born to Run (1975) y el doble The River (1980), era una cosa rara.

A comienzos de los '80 se consideraba a Springsteen un rockero populista, suerte de cruza entre el primer Elvis —vulgar y sexy— y el Dylan cuyas letras contaban historias de gente común. Sus conciertos con la E Street Band tenían fama de intensos, generaban en el público una participación casi futbolera. Había concitado la atención —cosa rara por entonces— de las grandes revistas de información general, que le dedicaron su tapa en simultáneo, la misma semana de octubre del '75: la Time lo llamó "la nueva sensación" y la Newsweek lo dio por consagrado como rock star. Con su canción Hungry Heart sonando todavía de costa a costa, Springsteen estaba a punto caramelo para llegar al mega estrellato, ese aire rarificado que pronto conocerían Madonna y Michael Jackson. Pero en lugar de entregar a la compañía el disco lleno de hits que esperaban, Springsteen se emperró en editar un álbum de canciones oscuras que había grabado solo, en una cabaña alquilada en Colts Neck, New Jersey, usando un equipo rudimentario de apenas cuatro canales. Al que además no quería apoyar con una nueva gira, ni dando entrevistas, ni con la disquera imponiendo corte alguno en las radios.

¿Por qué insistió en hacer semejante cosa, que olía a suicidio profesional — en términos comerciales, al menos? La respuesta no es simple. Hay una película reciente que intenta formularla. Se llama Springsteen: Deliver Me From Nowhere, es del año pasado y la dirigió Scott Cooper. La plataforma Disney + la subió a su menú semanas atrás. Confieso que me puse a verla en estos días a falta de nada mejor. No me entusiasmaba, porque aunque me gusta la música de Springsteen, no había leído buenos comentarios y estoy harto del subgénero películas-biográficas-de-rockeros. Pero Deliver Me From Nowhere hace algo inteligente: no intenta contar toda la vida del artista, como hacen Bohemian Rapsody con Freddy Mercury y Rocket Man con Elton John, sino que se concentra en un momento de la trayectoria de Springsteen. Y ese es el turbulento viaje interior que culminó con la edición de Nebraska. No voy a recomendar la película, porque no está mal pero tampoco es gran cosa. (De todos modos, verla me ayudó a comprender su fracaso. Deliver Me From Nowhere se pinchó porque —como Nebraska en términos musicales— no es la película sobre Springsteen con que los fans de Springsteen soñaban.) Pero me impulsó a revisitar el álbum y a apreciarlo de otro modo, porque se toma el trabajo de ponerlo en contexto.

En el '82, Springsteen era un pibe de 32 años que, aunque gozaba de éxito creciente, no tenía casa propia y nunca había sido dueño de un auto que no fuese usado. Clase laburante, colgada del estribo de lo mínimo imprescindible; según cuenta en su autobiografía, no pisó un restaurant hasta que tuvo 20 años. Era hijo de un obrero de la Ford y de una secretaria legal: mezcla de irlandeses y tanos —sangre turbulenta desde ya, siempre atribuyó a la parte feniana su facilidad para decir no—, y por ende condenado al catolicismo por ambas partes. Los Springsteen crecieron en New Jersey, que respecto de la isla de Manhattan viene a ser el Conurbano, con el río Hudson emulando a la General Paz. Los miembros originales de la E Street Band —la Banda de la Calle E— también venían del barrio. La hermana un año menor tenía varios hijos y estaba casada con un laburante de la construcción, víctima de la recesión que padecieron millones durante el gobierno de Reagan. El mismo Bruce estaba casi seco, porque había invertido sus ganancias en la producción del disco The River. (Cuya canción titular contaba una historia inspirada en su hermana, su cuñado y la angustia que les producía no tener cómo mantener a su familia.) A comienzos del '82, todo lo que Springsteen conservaba en el banco eran 20 lucas. Que en la Argentina de hoy suenan a fortuna, pero para un artista exitoso de los Estados Unidos equivalían a estar al borde de la ruina.

Al mismo tiempo, en simultáneo con Nebraska grabó canciones como Born In The USA, I'm On Fire y Cover Me, que poco después formarían parte del álbum que sí lo lanzaría a la estratósfera. (Born In The USA es del '84.) Los ejecutivos de Columbia, tanto como su manager Jon Landau, sabían que ese material era lo que necesitaban para que Springsteen se consagrase definitivamente. El mismo Springsteen lo creía posible. Pero esa misma perspectiva era parte de lo que lo llenaba de dudas. Por supuesto que había trabajado para alcanzar la popularidad, pero al mismo tiempo sabía que semejante éxito significaría el fin de su vida de tipo común, que camina tranquilo por la calle y se sienta en un bar sin que nadie lo moleste. Empezar a vivir entre algodones suponía, también, alejarse de los paisajes, la gente y la realidad que habían sido su inspiración.

Por eso alquiló la cabaña de Colts Neck en pleno campo, se llevó sus guitarras y armónicas, discos, una pila de libros —entre ellos, uno que compilaba relatos de Flannery O'Connor, la autora de Sangre sabia y Es difícil encontrar un hombre bueno—, y se encerró a ver qué pasaba.

Lo que le pasó fue Nebraska. Un álbum que habla de tiempos de incertidumbre, de lo que ocurre cuando descubrís que los sueños que te sostenían se desintegraron y que el futuro no es más que un hoyo negro.

Confesiones verdaderas

En toda obra artística existe una mezcla combustible entre lo personal y lo público, por no decir francamente político. En el caso de Springsteen, lo personal pasaba entonces por el peso de la herencia paterna. Douglas Springsteen fue un laburante sin recursos emocionales ni intelectuales. Un tipo como los de antes, que ante un dolor o una angustia persistentes elegía tragárselo, rumiarlo ante una copa de bourbon en el estaño de un bar o transformarlo en la crispación que anudaba sus puños.

"Mi padre era un misántropo, que rehuía a la mayor parte de la humanidad", dice Springsteen en Born to Run, su autobiografía. "Me quería, pero no me soportaba... Cuando se fijaba en mí, no veía lo que quería ver". Como todo niño en esa circunstancia, Springsteen creció creyendo que el rechazo era culpa suya. "(En la infancia) Uno no cuestiona las decisiones de sus padres. Las acepta... Si no te hablan, es que no vale la pena perder el tiempo con vos. Si no te tratan con afecto y amor, es que no te lo merecés". Durante años, Adele Springsteen y sus hijos lidiaron con el pater familia como pudieron, surfeando sus limitaciones como parte de su personalidad: su hosquedad, inexpresividad, paranoia e ira contenida. Un día, cuando Bruce tenía 16, encontró a su padre llorando solo en la cocina. Al ser descubierto en esa hora baja, Douglas confesó que no tenía con quién hablar. "Por primera vez —dice Bruce en el libro—, tuvimos que enfrentarnos al hecho de que mi padre estaba realmente enfermo".

La depresión es una enfermedad que recién hoy se asume como tal. Durante siglos se la padeció en silencio. Había que apechugarla, disimularla, ahogarla en alcohol o pastillas o canalizarla a través de un popurrí de violencias. Como parte de la generación que creció con el rock and roll, Springsteen accedió a la lucidez que ayudó a identificarla en su padre, pero eso no lo habilitó a lidiar bien con la propia. La vida del rocker ayudaba hasta un punto —la descarga de la actuación en vivo, la adoración popular, las sustancias que elevan el ánimo de una forma tan química como provisoria—, pero cuando llegaba la hora de la soledad, los perros negros volvían a encarnizarse con su alma. Otros artistas de su misma generación optaron por la vía de los excesos: rodearse de lameculos, intoxicarse a toda hora. Springsteen no fue un puritano, pero eligió no aturdirse hasta morir. A la manera del Indio Solari, su conciencia de clase le dificultó entrar en el trip de la estrella de rock, y la formación católica también hizo su parte. ("No soy un practicante asiduo —confiesa en el libro—, pero sé que en algún lugar, muy adentro, sigo formando parte del equipo".)

Lo cierto es que, a fines del '81, Springsteen estaba siendo víctima de una depresión machaza a la que no conseguía poner nombre. Lo abrumaba la perspectiva de convertirse en mega star y perder contacto con la realidad que conocía y lo constituía. (Cuando uno deja de saber quién es, cuando su identidad se difumina —y el rock ofrece a sus artistas la posibilidad de crear una vida alternativa, un alter ego exento de las miserias del envase original—, la locura queda a un paso.)

En esa situación Springsteen se aisló en la cabaña de Colts Neck, pero no se encerró en su alma ni se designó protagonista del unipersonal de su dolor, sino que empezó a mirar hacia afuera, al mundo que lo rodeaba. Se puso a escuchar discos de una tradición previa al rock: Woody Guthrie, Hank Williams, los nombres más insignes del folk. Leyó libros como La otra historia de los Estados Unidos, del historiador de izquierda Howard Zinn. Volvió a ver películas como Viñas de ira (1940), de John Ford.

Una película contemporánea —Badlands, de Terrence Malick, que era del '73— lo puso en el sendero que buscaba. Protagonizada por Martin Sheen y una joven Sissy Spacek, recreaba la historia real de Charles Starkweather, un pendejo que a fines del '57, cuando tenía 19, se lanzó a la ruta y empezó a matar gente porque sí. En su Gibson acústica, a Springsteen le bastaron tres acordes para crear una canción que contaba la historia de uno de los primeros asesinos seriales de su país. Puede que el momento epifánico haya sido la revelación de que lo que convenía a la canción Nebraska no era contar en tercera persona, sino en primera, poniéndose en la piel del protagonista. No es un salto menor, el de empatizar con alguien que mata sin siquiera saber por qué. Springsteen encontró el punto de contacto: "Todo el mundo se ha sentido condenado alguna vez", explicó en el año 2005. Pero Springsteen hizo algo más que imaginar cómo se sentía Starkweather. (No hay mejor dramaturga que la vida, no me digan que no. Weather significa clima, y stark puede traducirse como severo, espantoso. Ese pibe ya era un personaje desde que lo bautizaron.) Al final de la canción, intenta dar una explicación al spree asesino.

Condenado a la silla eléctrica, como el personaje real, el narrador dice: "Quieren saber por qué hice lo que hice. Y bueno, señor... Me parece que simplemente hay una maldad, en este mundo". (I guess there's just a meanness in this world.) Aun en su profunda ignorancia, y desde sus limitaciones, el Charlie Starkweather de Nebraska intuye que lo que hizo no puede atribuirse tan sólo a sus características individuales, a un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. De algún modo entiende que su criminalidad sintonizó con el espantoso clima mental del tiempo que le tocó vivir; que ha sido una manifestación, el instrumento de un estado de ánimo social, de un zeitgeist, que hasta entonces nadie se atrevía a sincerar.

La canción Nebraska fue como abrir una espita. Grabó nueve de los diez temas entre el 17 de diciembre del '81 y el 3 de enero del '82. (El último, que se llama La casa de mi padre [My Father's House], lo grabó el 25 de mayo.) Los cuatro canales de que disponía forzaban a un sonido espartano: voz y guitarra que podían ser duplicados, y que cuando no lo eran permitían colar un toque de armónica, mandolina o xilofón. Springsteen creyó que estaba grabando lo que se llama demo, o maqueta: un prototipo que dar a escuchar a su productor, ingenieros de sonido y músicos, esbozo inicial o borrador a partir del cual reconstruir la canción en un estudio profesional. Pero al interpretar esos temas con la banda sintió que, en vez de ganar, perdían algo esencial. La grabación casera tenía la atmósfera adecuada: adusta, minimalista, intemporal. Sonaba como algo que algo que un tipo cualquiera podía contar al oído del desconocido que se sentó a su lado, en el bar del pueblo. "Historias oscuras para antes de ir a dormir", las definió en 2002. Humildes y confesionales —todas son narradas en primera persona—, eran lo contrario de la explosión de energía que la E Street Band interpretaba tan bien.

Por eso persuadió a su manager Jon Landau, y después a los ejecutivos de la discográfica —que se querían matar—, de editar esa grabación tal cual estaba. Sin siquiera su imagen en la tapa, más allá de la foto en blanco y negro de un paisaje nublado, tomada a través del parabrisas de un auto, y su nombre y el título grabado en letras rojas.

Al cabo de mucha tribulación y mucha angustia, había comprendido lo que tenía entre manos. Una obra elemental, a prueba del tiempo como un menhir o un dolmen del Neolítico, que era un retrato de su momento —los Estados Unidos deprimidos, mental y económicamente, de la recesión reaganiana— y a la vez una emoción con la que sintonizaría cualquiera que viviera circunstancias similares, sin importar era o lugar.

"Si hay un tema que recorre el álbum —reflexionó dos décadas más tarde—, es la delgada línea entre la estabilidad y ese momento en que el tiempo se detiene y todo se vuelve negro: cuando las cosas que te conectan con tu mundo —tu laburo, tu familia, amigos, tu fe, el amor y la gracia que hay en tu corazón— dejan de servirte, empiezan a fallar".

Lucas 3:10

Atlantic City cuenta la historia de un tipo común, harto de hacer lo que hay que hacer y terminar en la lona. ("Conseguí un trabajo y traté de ahorrar / Pero ahora tengo deudas que ninguna persona honesta puede pagar", dice.) Por eso decide viajar a la ciudad del título —la Las Vegas de New Jersey, consagrada a los casinos—, y empezar a trabajar para la mafia. El estribillo articula la filosofía fatalista a que la experiencia lo ha empujado:

Todo muere, baby, eso es un hecho

Pero puede que todo lo que muere vuelva algún día

Maquillate, arreglá tu pelo para que quede bonito

Y encontrame esta noche en Atlantic City.

Mansion On The Hill recrea una experiencia infantil, que encapsula el descubrimiento de una vida a que la clase trabajadora nunca tendrá acceso:

A la noche, mi papá me lleva en el auto

Por las calles de un pueblo tan quieto y callado

Estaciona en una calle trasera, del lado de la autopista

Y mira a la mansión que hay sobre la colina

En verano brillaban todas las luces

Había música, gente que se reía constantemente

Mi hermana y yo nos escondíamos en el sembradío

Nos sentábamos y escuchábamos a la mansión en la colina.

Johnny 99 cuenta la historia de un pibe que pierde su laburo, se pone en pedo y mata a un tipo que trabaja de noche. En el juicio lo condenan a 98 años y uno más, razón que explica el apodo que le endilgan. Desde el estrado dice que antes que esa condena eterna prefiere que lo matan, y articula —demasiado tarde— una defensa:

Oiga, juez, juez,

Tengo deudas que ningún hombre honesto puede pagar

El banco ejecutó la hipoteca, me estaba dejando sin casa

Yo no digo que eso me convierta en inocente

Pero todo esto y algo más terminó por poner un arma en mi mano.

Highway Patrolman revierte la historia de Caín y Abel, a partir de un policía que se ve obligado a detener a su hermano, un veterano de Vietnam que lastimó a un tercero en una gresca. El protagonista lo persigue hasta la frontera con Canadá pero lo deja escapar, porque —asegura— "un hombre que le da la espalda a su familia no es un buen hombre".

State Trooper es lo que le cuenta un joven alienado —por el laburo deshumanizante, por la pobreza, por los medios de comunicación que sólo aturden— al cana que lo persigue en un patrullero:

Por favor, señor policía, no me detenga.

Puede que usted tenga un pibe

Puede que usted tenga una esposa bonita

Lo único que yo tengo

Es algo que me ha estado molestando toda la vida.

(En State Trooper Springsteen canta por primera vez la expresión que Scoot Cooper eligió como título de la película: Deliver me from nowhere. Algo así como: Liberame [salvame] de la nada. Nowhere significa ningún lugar. A eso se parece la depresión: a descubrirse prisionero de un lugar del alma que es la nada misma.)

Used Cars alude a otra anécdota infantil, la de su padre cambiando un auto usado por otro. Sus versos incluyen esta frase, que encapsula a la vez el deseo y la semilla de la frustración: "Mire, señor, el día que me gane la lotería no voy a volver a manejar un auto usado nunca más".

Open All Night habla de un tipo al que su jefe, que no se lo banca, lo condenó a laburar de noche, lo cual lo obliga a manejar dos horas cada madrugada, para ir al encuentro de su chica. Agotado pero feliz, porque está en camino a verla, le pide a la radio: "Eh, señor DJ, ¿no escucharía mi última plegaria? Hey ho, rock and roll: salvame de la nada".

My Father's House deriva de una experiencia personal. Durante años, Springsteen manejaba de noche y pasaba por la casa de su padre en Freehold, New Jersey, hasta tres o cuatro veces por semana. Cuando la idea del suicidio se le volvió recurrente, decidió consultar a un psicólogo. (Estoy hablando de 1982, parte de lo que ocurrió mientras concebía el álbum Nebraska y escuchaba con insistencia a una banda llamada, precisamente, Suicide.) En una ocasión, el terapeuta interpretó que hacía esas visitas silenciosas porque fantaseaba con volver atrás en el tiempo y arreglar lo que había salido mal. Springsteen entendió que era verdad. Pero al psicoanalista no le bastó con esa admisión. Acto seguido, le dijo: "Bueno, eso —lo de retroceder y arreglar el pasado— es imposible". En esto también tenía razón el locólogo. Nuestra única posibilidad de mejorar está esperándonos, trémula, en el futuro.

El álbum se cierra con Reason to Believe, que presenta cuatro historias en cuatro estrofas: alguien que no se resigna a la muerte de su perro, atropellado en una ruta; una mujer abandonada por su amor, a quien de todos modos sigue esperando al filo de un camino; un niño que nace al tiempo que un viejo muere; un novio que es abandonado en el altar. Pero a pesar de las decepciones y del miedo a que la vida se pase en un pedo sin que uno haya entendido nada, el estribillo articula nuestro impulso a perseverar, a insistir contra viento y marea:

Señor, ¿no nos dirías

Qué significa esto?

Al final de cada día de duro trabajo

La gente sigue encontrando alguna razón para creer.

El álbum Nebraska fue tallado en ónix, es una joya negra. La perfecta expresión de un estado del alma y, a la vez, del estado de una nación, eternizada a través del arte popular. Ya que me acompañaron hasta acá, bancándose la aproximación a esta obra, les pregunto yo a ustedes: ¿no les parece que, si uno hiciese abstracción de la lengua y quizás el estilo musical, Nebraska podría estar hablando de la Argentina de hoy? Difícil encontrar canciones más ajustadas a esta realidad. La angustia persistente, el desconcierto, la pobreza que acosa, la tentación de la violencia, la sensación de que el suelo se abrió debajo de los pies, el impulso a bajar la cabeza y persistir, contra toda esperanza.

Encuentro admirable la obra por sus méritos artísticos, pero también al artista que, en una hora difícil, se hace cargo de su dolor pero no lo trata como lo único que existe, al contrario: mira en derredor y se reconoce en el sufrimiento que lo rodea. A través de Nebraska, Springsteen se hermana con los otros y considera que el padecimiento compartido puede ser el comienzo de algo. Por lo pronto, de una noción de comunidad que, para salir de ese pozo, necesita formular un proyecto y llevarlo a fruición. Ahí es donde Springsteen elige trabajar: en esa zona que ofrece el arte en su generosidad infinita, "donde lo político y lo personal se unen para derramar agua clara en el fangoso río de la historia", como dice en su libro.

Por supuesto que, en términos ideales, todo artista quiere escribir, pintar, cantar o filmar sobre lo que le chifla el moño, sin preocuparse ni por qué comerá mañana ni por lo que ocurre allá afuera. Pero esa es una condición que sólo puede darse dentro de un laboratorio. Cuando estás en la calle, viviendo la vida real, nadie puede olvidar el estado de su cuenta bancaria ni ignorar el bardo que está ocurriendo ante sus narices. ¿De qué otra cosa va a hablar uno? ¿De verdad habría que hacer un esfuerzo para producir un arte apolítico, como en estos días propugnaron el cineasta Wim Wenders y el músico Jonny Greenwood — gente talentosa, sí, pero convencida de que existe una torre de marfil pensada para que los artistas se refugien y no piensen más que en su arte?

En momentos como este, habría que producir un esfuerzo sobrehumano para que lo que está ocurriendo y ocurriéndonos no irrumpiese de un modo u otro en nuestra producción artística. ¿Tendría sentido hacerlo? ¿No sería más lógico y deseable usar el arte para pensar, sentir, experimentar, especular sobre lo que pasa y sus porqués? No es función del arte ofrecer una salida política, pero sí forma parte de su menú la búsqueda de una actitud ética que adoptar ante el desastre. Ninguna canción, libro o película va a regalarte una solución. Lo que sí pueden hacer es sugerir cómo conservar la dignidad aun en medio de un escenario indigno.

En un párrafo del libro, Springsteen cuenta que, en tiempos de Nebraska, "convertía la más pequeña de las decisiones en una desproporcionada cuestión de identidad. ¿Qué auto? ¿Qué camisa? ¿Qué casa?" Hoy le parecerá que exageraba, pero no al punto de olvidar que es verdad que nuestras decisiones —las claramente importantes, pero también muchas que suenan menores— nos definen, establecen quiénes somos. Y en tiempos límites, donde la vida y la muerte están codo a codo, cada decisión cuenta — cada decisión nos narra.

Por lo pronto, me gustaría escuchar, ver, leer más obras de artistas argentinos que hablen de lo que está pasando del modo descarnado en que procede Nebraska. Las hay, por supuesto, pero ni de lejos en la cantidad y calidad que necesitaríamos.

Porque hoy estamos en Nebraska. Sin un peso, en un auto viejo y esquivando a la cana. En este escenario desolado, cada obra de arte que se precie de tal debería formularse la misma pregunta que el pueblo presenta a Jesús, en el capítulo 3, versículo 10 del Evangelio según Lucas: "¿Qué debemos hacer?"

¿Qué debemos hacer?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí