La manera obvia de corroborar que uno vivió mucho, por no decir demasiado, es restarle al año en curso las cuatro cifras del año en que nació. Pero esta semana descubrí una forma más divertida de evaluar ese lapso. Uno entiende que hace un montón que ronda por aquí cuando se descubre preguntándose cosas que nunca imaginó que se preguntaría. Por ejemplo: "¿Quién habrá inventado la ventana?" Creación de un homo apenas sapiens, presumo, antes de que los logros quedasen asentados en tablillas de cera o papiros. Lo cual es una pena, porque nos constan cosas absurdas —como que el chupetín Pico Dulce fue el resultado de la asociación entre dos emprendedores santafesinos, Lheritier y Orse—, pero no tenemos ni idea de quién inventó algo tan esencial como la ventana.

El valor de semejante creación se da por descontado. ¿Quién no ha disfrutado de la luz natural cuya intrusión permite, o del aire fresco que se cuela al abrirla, o de los paisajes que habilita a contemplar? Pero, si se lo piensa un poco, la cosa no debe haber sido tan obvia en el amanecer de la Historia. Quien haya sido el primero en abrir un orificio secundario en un muro, debe haber sido también uno de los primeros ejemplares humanos en construir una choza o cabaña, esto es: un habitáculo que lo protegiese de las inclemencias de la intemperie —la lluvia, la nieve, el rayo del sol—, de la voracidad de los predadores y de las compañías indeseadas.

La ventana fue la primera de nuestras amenities. Porque la choza o cabaña estaba allí para colocarnos en un lugar distinto del afuera, para crear un adentro. Y ya venía de fábrica con una apertura, necesaria para entrar y salir. La ventana, entonces, no era imprescindible: era una veleidad, un lujo. Algo que nos concedía, aun estando adentro, la posibilidad de seguir conectados con el afuera: su luz, su aire, su paisaje. Por algo no se las construye a ras del suelo, sino a la altura de nuestros ojos. Sería, entonces, una de las primeras creaciones humanas en expresar la insatisfacción que es esencial a nuestra especie. Porque una vez que nos metimos en el adentro que habíamos erigido precisamente para ya no estar afuera, descubrimos que lo extrañábamos. No quisimos perderlo del todo, por eso lo enmarcamos y colgamos de la pared, nos mentimos que a pesar del encierro seguía estando ahí nomás, a una cortina o un vidrio de distancia. Porque así somos (so it goes, diría el Kurt Vonnegut de Matadero Cinco): nada de lo que tenemos, ni siquiera lo que nos costó conseguir, nos alcanza.

A esta altura muchos estarán pensando que otro de los signos que revelan que uno vivió demasiado son los síntomas de Alzheimer que evidencia esta disquisición. Pero lo que me puso a pensar en estas cosas no fue una enfermedad —no una orgánica, el menos—, sino la lectura de un texto que me conmovió, y que empieza y termina en presencia de una ventana.

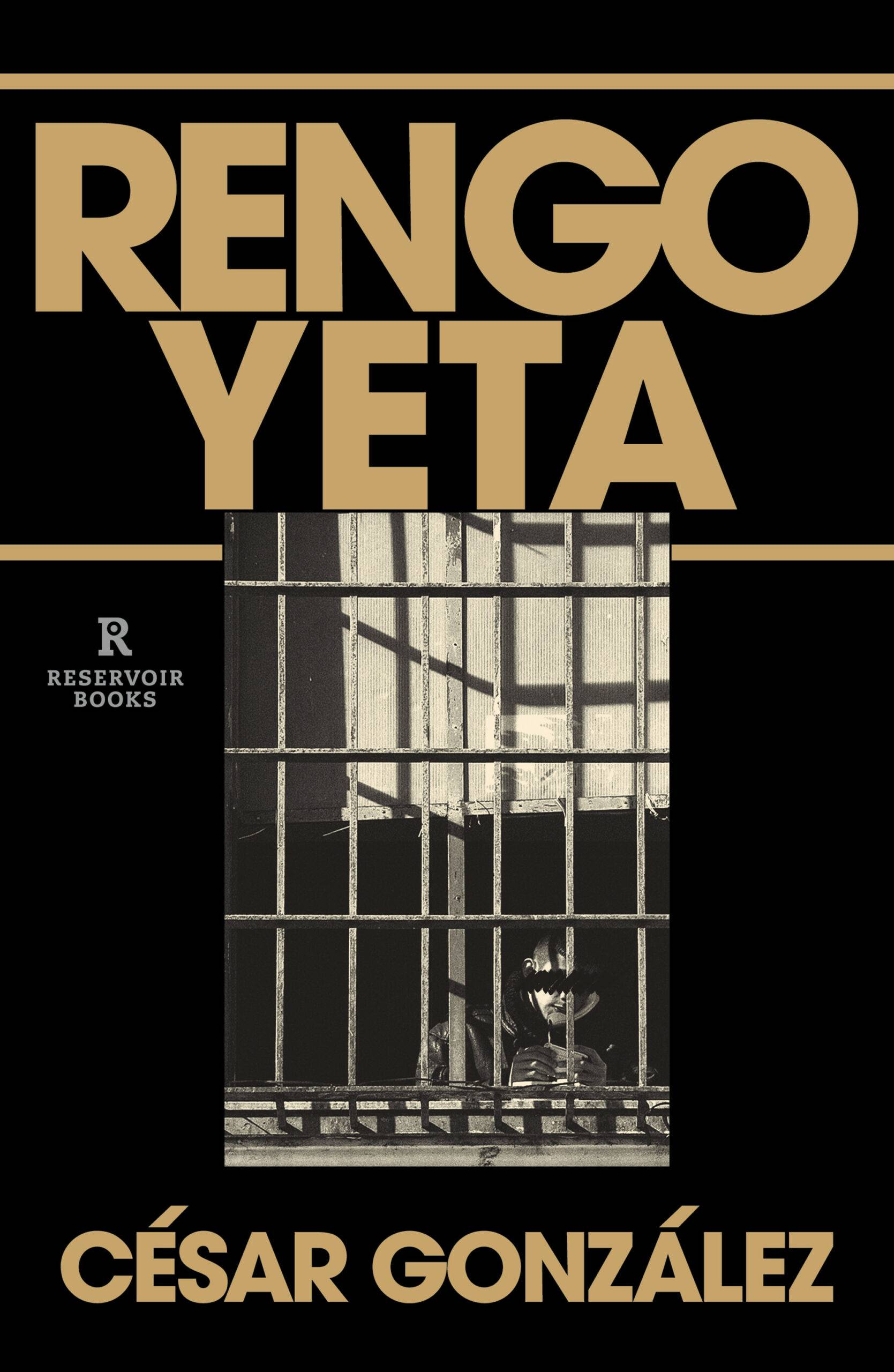

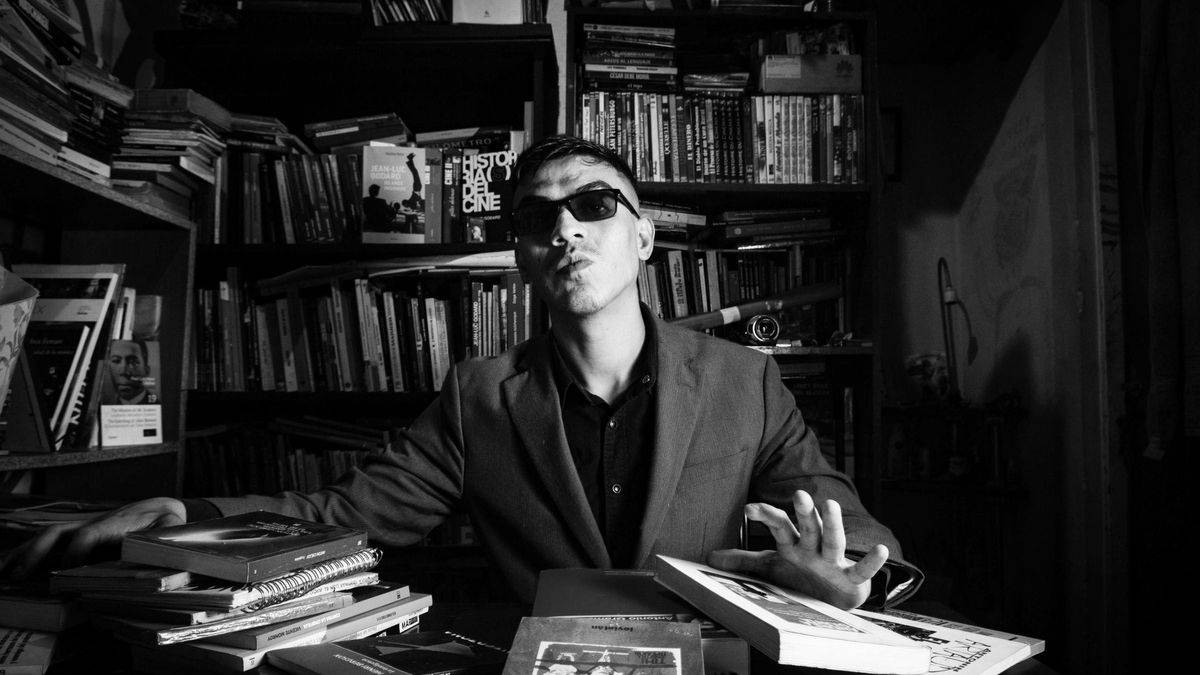

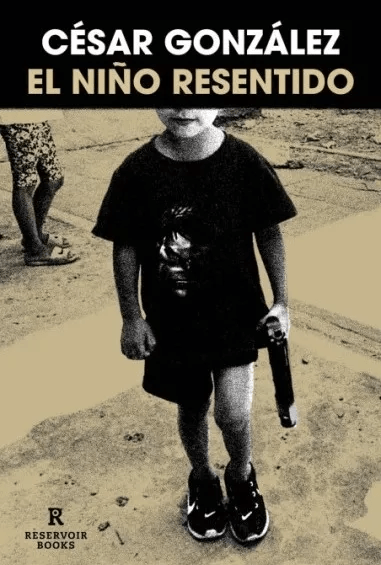

Rengo yeta es el nuevo libro de César González. Continuación del relato autobiográfico que inició en El niño resentido (2023), a pesar de lo cual se lo puede leer con independencia. Si El niño resentido era la crónica de una infancia villera y la transición hacia el delito y la droga, Rengo yeta describe sus primeros cautiverios en institutos de menores. Y comienza en una celda gris, al pie de una ventana que se le presenta como un instrumento de tortura. Por una parte, es el orificio a través del cual le llegan señales de lo que ha perdido: el ruido de los vehículos que circulan por la autopista, las luces de la ciudad, el frío que mordería sus mejillas si caminase por las calles. ("Sólo unos metros separaban la vida de la muerte en vida", escribe.) Por la otra parte, es una herramienta que puede ser funcional a la muerte que desea. César analiza desgarrar la frazada manchada de sangre y semen que le han dado, para atar la tela a los barrotes de hierro de la ventana y ahorcarse. Tiene apenas 16 años, seis orificios de bala en el cuerpo, una pierna partida en tres pedazos, un mono horrendo de coca, Poxirrán y Clona y muchas razones para suicidarse. Pero —mal ahí, dirían los pibes del internado— la ventana está demasiado alta.

Formalmente, Rengo yeta es una narración claustrofóbica. Empieza, transcurre y culmina en el encierro. Sin embargo describe un tránsito, una travesía. Un doble desplazamiento. En primer término, hacia ese mundo nuevo, el de los internados para menores que lo alojarán. Cada lugar es un universo en sí mismo, con sus propios códigos, con protagonistas idiosincráticos. Condorito, el líder de los internados que llegaron de la provincia de Buenos Aires, de voz ronca "como la de esos mafiosos italianos de las películas". Cima, el pibe que quedó paralítico a causa de un tiro policial por la espalda, adicto a la telenovela Amor en custodia que protagonizaban Laport y Solita Silveyra. El guardia Gutiérrez, dispuesto a hacer grandes gauchadas por un precio justo: tres atados de Parisiennes. El afuera todavía interviene, incide sobre la realidad de las mazmorras. Pesa el lugar del que venís: al Rengo le dicen "la Gardel" tan pronto llega, porque de allí viene, de la villa Carlos Gardel. Y pesa también el delito por el que te capturaron: el Rengo participó de un secuestro extorsivo, y eso cotiza alto en términos de prestigio.

Pero ese mundo nuevo responde a dinámicas que difieren del afuera. Además de las reglas a que conmina el encierro, están las que los mismos pibes se dan a sí mismos, para sobrellevar la falta de libertad. El Rengo considera algunas casi con admiración. La forma en que, a excepción de las ropas, comparten todo lo que los parientes les llevan durante las visitas: azúcar y yerba, galletitas, tarjetas de teléfono. ("Me sorprendió esa especie de socialismo tumbero", reflexiona César.) La forma en que se bañan, afeitan, peinan, visten y perfuman para ver a la parentela, "muy lejos del estereotipo de criaturas sucias y salvajes, que es como la sociedad imagina a los presos". ("Había una obsesión por la belleza", dice también.) La devoción por las palabras y las historias, que es la única riqueza de la cual no pueden despojarlos al entrar. ("Los presos son especialistas en el arte de narrar", dice. "En la cárcel, el que domina el arte del relato vive más tranquilo".) El firme rechazo al prejuicio desde el cual los juzga no sólo la ley, sino ante todo la sociedad: "Entre presos no hay desahogo ni catarsis", dice César. "No hay discusión moral alguna, porque para ninguno de nosotros robar significaba que éramos malvados o que nos gustaba hacer el mal. Tan sólo era un método para alcanzar un objetivo: el dinero".

Pero el cautiverio se cobra su precio. Pocas cosas son más anti-naturales que el encierro para un adolescente, etapa que se define por el impulso a salir al mundo y a probarse en él, cuando —además— las hormonas te convierten en un géiser, la variante humana del Demonio de Tasmania de los dibujitos de la Warner. "Hace ya más de siete meses que no le doy un beso a una chica, que no siento un abrazo, una caricia, algo de piel. ¡Camino por las paredes ya!", le cuenta el Rengo a su amigo Peca, libre él, a través del teléfono del instituto. En otro pasaje dice: "La energía juvenil de los presos menores es muy diferente a la de los mayores... Era lo que provocaba peleas permanentes... Veníamos del mismo vientre de pobreza y en vez de cuidarnos y de ser amigos, preferíamos destruirnos mutuamente".

Y cuando la desolación cunde, todo vale con tal de sentir algo diferente. En la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los pibes se cortan a sí mismos. "Un carnaval de autolesiones", dice César. "Romper las prestobarbas, arrancarles los filos y hacerse terribles tajos en los brazos, en las piernas, en el pecho, y así lograr el suministro de pastillas que sirve para no sentir nada y olvidarse del encierro".

"Allí —confiesa—, el que piensa mucho, pierde".

El verdadero infierno

La obra de César González remite al francés Jean Genet (1910-1986), con cuya agitada biografía tiene puntos en común: una cierta orfandad, la delincuencia temprana, el paso por instituciones correccionales, la consagración a través de la escritura, la reivindicación de una identidad a contrapelo de lo que la sociedad considera productivo. (El niño resentido podría haberse llamado Diario del ladrón, como una obra significativa de Genet, publicada en 1949.) Pero el franchute se engolosinó con el recurso literario alquímico, que le permitía transmutar lo oscuro en luminoso —lo perverso en sagrado— y crear una nueva aristocracia, a partir de la inversión de los valores que nuestra sociedad reivindica. César González tampoco reniega de su identidad, en este caso villera, pero a diferencia de Genet, no pretende instaurarla como un nuevo panteón, un sistema alternativo al de la hipocresía imperante. Tiene muy claro que no es un destino trascendente ni deseable en sí mismo, sino la resultante de las condiciones de producción del capitalismo.

Por eso no explota su condición de maldito, no la eleva a lo Genet, al contrario: la baja a tierra, desactiva su aura mítica para que no pierda su poder político. Porque, en el contexto de un poderoso país europeo, el lumpenaje a lo Genet era una rareza, un exotismo. El establishment cultural de París no hacía otra cosa que homenajearse a sí mismo al exhibir a un maldito en la vidriera. Pero en un país como el nuestro —latinoamericano, colonizado—, el marginal no es la excepción, sino la norma.

Vivimos en un sistema que no reconoce otro patrón de medida que el dinero, y donde la mitad más uno de la sociedad —lo digo como metáfora bostera, no como proporción científica: en la Argentina de hoy, son mucho más de la mitad más uno— no tiene modo de acceder a él en cantidades que garanticen un pasar digno. Por eso hay tanta gente que apela al robo, el tráfico de drogas o los juegos de azar. Es imposible comprender la realidad argentina actual sin poner en primer plano la realidad del delito: roban a cuatro manos los timoneles del Estado, roban a cuatro manos los empresarios —estos dos grupos estarían en condiciones de elegir otro destino, de ganarse la vida de otro modo, pero optan por hacerlo así con deliberación—, mientras que a la anchísima base de esta pirámide no le queda otra que codiciar lo que conservan a duras penas aquellos que, provisoriamente, sobreviven mediante un trabajo honesto.

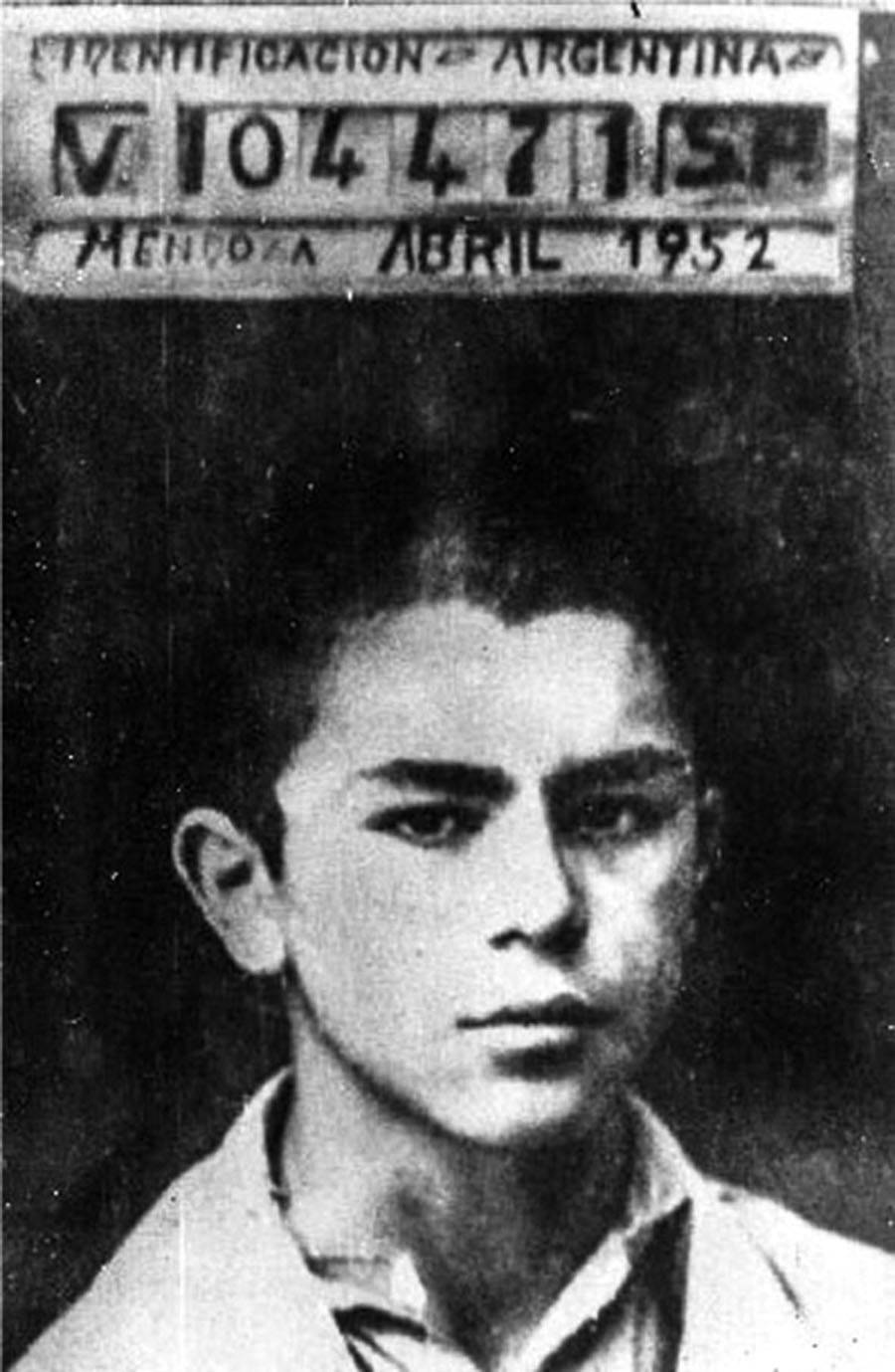

Hay puntos de contacto con nuestro Leonardo Favio, también. Otro que creció huérfano de padre, amado y guiado por mujeres —su madre y su tía, las actrices Laura Favio y Elcira Olivera Garcés— y, consecuentemente, en franca rebeldía contra la sociedad patriarcal. Como César González, Favio conoció por dentro la pobreza y los institutos de menores. Pero le tocó ser pibe en un tiempo relativamente blando, el del primer peronismo. (Nació en el '38, cuando Perón llegó a la Rosada tenía apenas 7 años.) En ese marco de sensibilidad y políticas sociales, donde se consideraba que los niños debían ser "los únicos privilegiados", la miseria lo mordió pero no lo convirtió en alguien inexorablemente cruel, al contrario. Uno podía nacer en la mala, pero el mundo maravilloso que existía allí afuera no era inaccesible y se podía contar con la generosidad de los extraños. (La carrera de Favio hubiese sido otra de no granjearse como mentor a Leopoldo Torre Nilsson, que venía de una clase social distinta y de prosapia del cine nacional, pero era sensible a los pícaros con corazón.)

Eso lo ayudó a narrar la pobreza sin hacer miserabilismo. Las películas de Favio —no olvidemos que César también es cineasta, ya ha filmado diez largos— no niegan ni edulcoran los sinsabores que acarrea la miseria, los consideran parte de las reglas del juego al que hemos sido arrojados. ¿O acaso no es cruel la vida natural, donde un animal devora al otro y la tierra se expresa ocasionalmente con violencia asesina? Pero esa vida natural es al mismo tiempo generosa por demás, pone a mano lo necesario para alimentarse y beber, abrigarse y protegerse. (O al menos lo ponía, hasta que la irrupción de la propiedad privada lo jodió todo.) Por eso mismo, su crueldad ocasional no oblitera la maravilla de la existencia, al contrario, la realza. (So it goes, insistiría Vonnegut: así son las cosas.) Favio experimentó una pobreza que no lo cegó a la belleza del mundo, al contrario: lo preparó para valorarla más que nadie, a encontrar la poesía que existe hasta en la frugalidad franciscana a la que el capitalismo te empuja. Tenía claro que el mundo estaba lleno de hijos de puta, pero no les concedió el poder de amargarle la felicidad que le producía estar vivo.

El César de Rengo yeta no busca la poesía en el sentido convencional, aunque se topa con ella en el camino. Cuando se celebra la buena fortuna que coronó un atraco, por ejemplo: "Me colgué algunas cadenas, me puse pulseras, anillos y salí al barrio brillando como un sol en plena noche", cuenta. O cuando un miligramo de Clona ayuda a aflojarse en el instituto y ver las cosas de otro modo: "Sólo unos minutos después de tomar, sentí en el cuerpo una especie de calor, la ansiedad paró y de golpe el pabellón empezó a brillar. El encierro dolía menos, la tristeza se había evaporado y las carcajadas emergían como si fueran humo elevándose al techo".

Pero César no pretende inyectarle belleza a lo que no la tiene. Es consciente de que, como a Favio en su niñez, le tocó un tiempo relativamente blando. "En el año 2005 en la Argentina —dice— corría un viento a favor de los derechos humanos. Vaya a saber cuál hubiese sido mi destino si emprendía el camino delictivo en otro tiempo". (Un tiempo como el presente, por ejemplo. Esto no lo dice César, lo digo yo.) Pero esa ventaja no borra la injusticia estructural del sistema. Las condiciones del encierro siguen siendo indignas: cagás en una bolsa que guardás debajo del catre, te fajan los compañeros y después los guardias, si no te sometés te hacen la vida imposible. Y aun así, para algunos la prisión es preferible a la alternativa. "¿Qué libertad?", se pregunta Gonza, un compañero de infortunio. "¿De qué te sirve la libertad, si no tenés dónde caerte muerto? Al menos acá tengo un techo, comida, me llevan al médico, me dan ropa, me puedo duchar, cepillar los dientes. Hay alguien que sabe mi nombre". "Para los pobres —reflexiona César—, el verdadero infierno es estar vivo".

Por eso no se trata de convertir la vida maldita en una vocación excelsa, al estilo de Genet. Ni tampoco de encontrar la poesía que la existencia conserva, como lo hizo Favio, a pesar de los consistentes esfuerzos de tantos humanos por prostituir y destruir todo lo bello y bueno. Rengo yeta es material real tratado como novela, y en su naturaleza anfibia —no es del todo non fiction, no es del todo ficción— se acerca a la intención de otro que también supo lo que era estar solo y encerrado en una institución que se experimenta como carcelaria. Como el Rodolfo Walsh que sobrevivió al internado de curas irlandeses, César escribe desde la indignación. Entiende que lo que vivió no debería vivirlo nadie, de que lo que padeció y vio padecer no constituye una ofensa personal sino una afrenta a la humanidad toda. Y por eso cuenta lo que muchos no quieren oír, aunque no se trate de la propuesta literaria más trendy —más a la moda— o más redituable.

"Todos piensan que es demasiado peligroso", le escribía Walsh a su amigo Donald Yates, mientras trabajaba en lo que habría de convertirse en Operación Masacre. "Pero yo no. Yo quiero que se sepa".

César González también escribe porque quiere que se sepa. Porque nadie puede cambiar lo que no entiende. Y a la humanidad le urge cambiar este sistema de mierda que nos convierte a todos en carceleros o prisioneros, antes de que sea —como quizás lo es ya— demasiado tarde.

Curso de administración de linaje

La segunda travesía de César González durante su encierro supone un desplazamiento interno. Rengo yeta es el instrumento mediante el cual el autor y protagonista se examina, se analiza y sopesa despiadadamente, sin permitirse un gramo de condescendencia. Implica, entonces, un viaje de autodescubrimiento, propulsado por un grado de reflexión que estaba ausente en el primer libro, porque El niño resentido, como su título anticipa, no estaba en condiciones de permitírselo. Pero el Rengo yeta —o sea el mismo protagonista a los dieciséis años, a quien llaman rengo por la pierna quebrada y yeta porque los rengos traen mala suerte en prisión— está en situación inmejorable para reflexionar. Las balas y la renquera ralentaron su marcha y la prisión la detuvo en seco. Físicamente inmovilizado, no puede hacer mucho más que pensar. Y de repente, pensar mucho deja de ser tan sólo una receta para la desesperanza. Con el correr de los meses, el que piensa mucho puede descular también una manera de empezar a ganar, o al menos de dejar de perder.

Al principio, César se despelleja a la luz de su identidad de pibe chorro: "Me sentía un fracasado como delincuente... Un gil absoluto", dice. Y no por caer preso, sino por no haber tomado la precaución de ahorrar algo, de haber preservado un capital que mejorase su situación ahí adentro, o que lo relevase de empezar otra vez de cero, cuando recuperase la libertad. Pero si no lo ha hecho es porque, en último término, el dinero no le importaba, sino como medio. ¿Y para qué? Para drogarse. "La droga había ocupado en mi vida el lugar de la comida, el sexo y el amor", escribe César. "Era lo único que me importaba, lo único que hacía, todo mi deseo giraba en torno a ella". De algún modo ya estaba preso desde antes, cuando todavía estaba afuera. Porque vino al mundo en una sociedad donde el dinero era dios, pero se le prohibió la entrada a la iglesia. Y cuando consiguió colarse, el dinero no le sirvió para comprarse lo que necesitaba de verdad. Sólo le fue útil para comprarse las drogas con las que bloquear la realidad de que, aun con dinero en el bolsillo, seguía careciendo de algo esencial.

"Si terminé preso —confiesa— fue porque no acepté una vida de esclavo. Elegí ser delincuente porque no había muchas alternativas para alcanzar un mínimo de bienestar material viniendo de la miseria más desoladora". Después de reseñar los conchabos con que probó suerte en el mercado laboral, concluye: "El problema no era trabajar, sino su escasa retribución". Me recorren escalofríos al cuestionarme qué pensarán y sentirán los adolescentes de hoy que también crecieron en la miseria y no tienen cómo parar la olla por las buenas. ¿Cuántos rengos yetas existen en potencia, cuando la impudicia de lo que se están afanando desde el poder es escandalosa? Ah, si todavía estuviésemos a tiempo de contener a tantos pibes para que, en vez de caer en el delito, la falopa y la ludopatía, optasen por convertirse en guerreros de un proyecto utópico...

El episodio que parte las aguas es aquel que introduce elementos extraños en el instituto: la llegada de dos adolescentes de clase acomodada, jugadores de rugby, acusados de asesinar a un tercero durante una gresca. La institución debería funcionar como instancia niveladora, el escenario donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley: ante el mismo crimen, misma pena. Pero, por el contrario, lo que la presencia de los rugbiers demuestra es que ni siquiera allí, en la colonia penal, funciona la justicia como debiera. La guita de sus padres les compra un pasar excepcional: comida hecha afuera, gaseosas, champú, golosinas, un celular, tarjetas de crédito. Durante su estadía, César, Cima y Gonza creen tocar el cielo con las manos, porque participan de esos bienes que los rugbiers comparten, ante la protesta de los internados en el pabellón general. (Uno poco a la manera —no dejo de pensar— de la gilada que creyó que votar a un Macri la ayudaría a disfrutar de los bienes que suele consumir la clase alta.) Pero la misma guita que compró privilegios para los rugbiers dentro del instituto compra eventualmente al juez de la causa, y no sólo son liberados para aguardar juicio —últimos en llegar al lugar, y primeros en irse— sino que, además, terminan exonerados.

"¿Qué justificaba tanta diferencia material entre dos seres humanos de la misma edad?", se pregunta César. "Nada había en ese cheto que yo pudiera envidiar, admirar o reconocer. ¿Qué podría envidiarle más que su riqueza? Él no tenía ninguna habilidad más que ser un jugador de rugby, un nene de mamá, una copia de papá. Criado sin ninguna necesidad, sin ninguna desventaja, sin ningún otro mérito más que saber administrar su linaje... Su arrogancia de mierda me hizo hervir la sangre, como si me hubiese despertado de un letargo milenario. Ese era mi verdadero enemigo, no el guardia ni otro preso... Sentía la injusticia antes de leerla o pensarla", dice, experimentando la verdad de aquello que cierto tipo venía cantando desde hacía veinte años: todo preso es político. Y lo refrenda, al concluir su iluminación de este modo: "Pertenecían a la clase (social) que había inventado el Código Penal para asegurarse la impunidad de sus crímenes".

César comprende entonces que —lo dice con todas las letras— el sistema judicial es una obra de teatro, escrita y montada por los poderosos de verdad, de la cual el instituto forma parte como escenario subsidiario. Y asume, en consecuencia, que podría modificar su circunstancia si interpretase el rol adecuado, si aprendiese a administrar su propio linaje. Por lo pronto, empieza a actuar ante los profesionales que lo evalúan: "...Uno finge ser manso y haber aprendido la lección. Se flagela, se autocrucifica. Promete arrancar todo el mal de su alma".

Ese desdoblamiento, la flamante conciencia de que, además de ser, uno actúa un rol, le permite afirmarse en el terreno. Pero la interpretación del papel del rengo yeta no impide que parte de su nueva introspección sea sincera. El César del relato se examina a sí mismo y a su circunstancia. "Lo único concreto que tenía en mi vida —reflexiona— era el amor de mi madre y mi abuela, dos mujeres sometidas por la pobreza desde que nacieron". Y el César que relata se cuida de embellecer su propia figura, de pintarse como más de lo que fue y agrandar su ascendiente en los institutos. Rengo yeta no es el lugar, o al menos el momento, de contar que eventualmente llegó a la cima del microuniverso de los internados como uno de los pesados, de los que inspiraban verdadero respeto. Es el texto que corresponde a la comprensión inicial de su circunstancia profunda, al avistaje del destello de luz que terminaría por salvarlo del infierno al que se lo condenó, ese "depósito de almas adolescentes". Y por eso elige la modestia. No se vende como un inocente ni como un ingenuo. ("Fui despiadado haciendo bullying", admite.) Cobra más de lo que da. Y mientras tanto, piensa. Va intuyendo que su desgracia no es individual, que no tendrá forma de saber quién es y por qué le pasa lo que le pasa, hasta comprender cómo funciona esa obra de teatro a la que fue lanzado sin darse cuenta, ni conocer el texto, ni disponer de apuntadores.

La influencia de las dos mujeres que constituyen su verdadero capital se vive como una tensión constante. Por un lado está la abuela que lo convenció de leer la Biblia, famosa en el barrio por su militancia en contra de los chorros y los transas. Y por el otro está la madre que fue la primera en rebelarse a los mandatos sociales y rechazar la miseria como parte del plan divino, y que por eso mismo conoció la cárcel antes que el Rengo. "Mi mamá era mi mejor amiga, alguien que nunca me había dejado tirado y que concurría a cada visita, tuviera o no algo material para brindarme", escribe. Por eso arde en deseos de discutirle a la psicóloga, "una señora de clase media" que opta por la fácil de juzgar a su madre. Pero se reprime, porque ya aprendió que en el internado nada importa menos que la verdad.

César no está dispuesto a lavarse las manos y culpar a su madre, que además de acompañarlo siempre como mejor pudo y supo es quien verbalizó el dilema que queda flotando en el aire: sin respuesta expresa, porque se trata de algo que debe elaborar cada lector. En una escena, la madre le espeta a su propia madre, la abuela de César: "¿No te das cuenta de que no sirve de nada ser buena?" En los dibujitos de la Warner que mencioné antes, era habitual que un personaje dudase entre los consejos del santo imaginario que flotaba sobre uno de sus hombros y los del pequeño demonio que flotaba encima del otro. No me cuesta nada visualizar al Rengo, partido entre las dos influencias que le comen el oído mientras lo instan a ser bueno y a la vez cuestionan el sentido de la empresa.

Rengo yeta concluye con el traslado del narrador a otro instituto, donde debe incurrir en un acto extremo para hacerse valer. El acting funciona pero le gana una paliza, que lo lleva a una celda de aislamiento y a la ventana del final. Y por segunda vez en la narración, un signo que para la cultura universal sólo tiene connotaciones positivas —sinónimo de transparencia, de apertura, de posibilidad— se carga de negatividad, porque la crueldad de este sistema es capaz de arruinar lo que funciona y de pervertir lo bello e inocente. El César de la narración contempla esa ventana, advierte que no está tan alta como la del principio y que podría improvisar una cuerda con su pantalón y suicidarse. Pero aunque ganas de morirse no le faltan, decide no hacerlo, porque —dice— "ya me había acostumbrado lo suficiente al encierro". Habiéndose ganado el derecho a sentir como un personaje arltiano, se abandona a la humillación de asumir que se lo está comiendo la reja, que se ha acostumbrado a vivir sometido.

Ese final configuraría uno de los cierres más devastadores de la literatura argentina, de no ser porque uno entiende que, además del César del relato, existe el César que relata, cuya mera existencia comunica que la historia no terminó ahí. Tan pronto terminé de leer Rengo yeta le escribí por WhatsApp, casi conminándolo: "Quiero creer que vas a escribir una tercera parte, ¿no?" A lo que respondió, para mi alivio: "¡Obvio!" Está bien que así sea, porque todavía falta lo mejor: la parte en que César González, todavía preso, encuentra algo valioso que concita su deseo; comienza a escribir su propio papel en la historia actual; elude el destino casi ineluctable que querían imponerle y se convierte, por pura prepotencia, en el más elegante de los plebeyos de nuestras letras.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí