En estos últimos dos años, la República Argentina ha cedido soberanía a actores externos e internos que, si bien no disputan el monopolio de la violencia, como sucede en otros Estados de América Latina, África y Asia, sí han afectado la capacidad de toma de decisiones y la implementación de estas por pérdida de capacidades estatales. La soberanía formal sigue existiendo. El reconocimiento externo no ha sido puesto en duda y el sillón de Rivadavia sigue ocupado por un ciudadano electo por el pueblo argentino y no impuesto desde el exterior o por una organización no estatal. Sin embargo, la soberanía es más que sus símbolos y formalidades porque se relaciona con el poder.

Por ejemplo, en las pasadas elecciones un país extranjero intervino en el mercado de cambios, manipulando el valor de nuestra moneda para obtener ganancias y/o alterar un resultado electoral. Mientras quien parece fungir de delegado estadounidense, Toto Caputo, se negó a brindar información sobre el swap debido a “un tratado de confidencialidad”; mientras que quien parece ministro de Economía de nuestro país, Scott Bessent, informaba que ya habían obtenido ganancias con la intervención pre-electoral y que se había activado el swap.

Por su parte, Federico Sturzenegger recuerda que, mediante el Decreto 35/25, “liberó el comercio para productos procesados, permitiendo que alimentos con certificaciones de venta en países de alta vigilancia sanitaria puedan ingresar al país sin trabas (…)”.

En estos meses venimos transformando de raíz la industria de alimentos argentina para llevarle alimentos de mejor calidad y más baratos a los argentinos. Hoy con el Decreto 790/25, con firma del Presidente @JMilei, el Jefe de Gabinete @madorni, y los ministros @LuisCaputoAR y… pic.twitter.com/HEzDrEQwiQ

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025

Asimismo, las provincias pasaron a comprar medicamentos sin controles de la ANMAT, lo cual podría poner en riesgo a la población porque este organismo afirmó que “la responsabilidad política y legal de asegurar la calidad, eficacia y seguridad de lo que se decida importar corre exclusivamente por el gobierno provincial correspondiente y sus máximas autoridades, tanto el gobernador como el ministro de salud”.

También, y con relación al SENASA, el gobierno aprobó la Resolución 750/2025, por la cual “los laboratorios que registren sus productos bajo este sistema podrán realizar el control oficial de las series comerciales en el país de origen, siempre que cumplan con estándares internacionales reconocidos que aseguren la calidad y el estatus sanitario”.

Por último, el pasado jueves el gobierno argentino con sede en Washington anunció la firma de un “acuerdo” comercial con Argentina. Si bien aún falta que se precisen los detalles, nuestro país cedería, según Pablo Serdán:

- "La entrega de nuestros datos personales: Se firma una cláusula de 'comercio digital' que básicamente regala los datos de todos los argentinos. Nos declaran "jurisdicción adecuada" para que las big tech de Estados Unidos manejen nuestra información bajo sus leyes, no las nuestras".

- "La prohibición de tener política industrial: Se incluye una cláusula específica contra la posibilidad del Estado de intervenir en industrias estratégicas. Nos comprometemos a 'abordar' las acciones de empresas estatales y a eliminar 'subsidios'. Es atarnos las manos para no poder desarrollar sectores clave (…) nosotros les damos acceso preferencial para sus productos de alto valor (tecnología, maquinaria, autos, medicamentos), y ellos nos dan (...) casi nada. Apenas una promesa vaga de 'considerar' bajar aranceles a la carne y compran materias primas que igual necesitan (…)".

- "El fin de la soberanía regulatoria: (…) La Argentina se compromete a aceptar automáticamente las normas de Estados Unidos. (como las de la FDA) 'sin requisitos adicionales'. La ANMAT, el SENASA y el INTI quedan subordinados".

- "Medicamentos más caros y menos genéricos: al aceptar sus reclamos de propiedad intelectual, se dificulta la producción de medicamentos genéricos locales”.

Finalmente, Toto Caputo afirmó que era “un 'disparate' que se piense en la intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios como una 'pérdida de soberanía'”.

Claramente no hay una pérdida total de la soberanía, sino, más bien, hay una fragmentación de esta.

El concepto de soberanía fragmentada

El politólogo italiano Norberto Bobbio [1] nos recuerda que una teoría realista del poder político debe partir del concepto de soberanía. Jean Bodin, que fue el primero en utilizarla, la entendía como “el poder absoluto y perpetuo de una República”. Asimismo, en un profundo análisis del trabajo del pensador francés, Yamila Juri sostiene “que el Estado o es soberano o no es Estado”. De ahí la íntima relación con el ejercicio de la fuerza que, como aclara Bobbio, es una condición necesaria, pero no suficiente o, parafraseando a Max Weber [2], la violencia es su medio específico, pero no es el único ni el normal. Asimismo, sigue argumentando Bobbio, si la fuerza es el medio resolutivo para ejercer el dominio sobre los habitantes dentro de un determinado territorio, el Estado posee la soberanía, la summa potestas; es decir, summa porque “no reconoce superior alguno” y potestas porque “no tiene ningún poder por encima” de él. Entonces, para este autor, “si el uso de la fuerza es la condición necesaria del poder político, solo el uso exclusivo de ese poder es la condición suficiente”.

En función de lo expuesto, se puede sostener que la Argentina tiene una soberanía fragmentada [3], entendida como la situación en la que un Estado mantiene el reconocimiento formal de su soberanía, pero ha perdido el control efectivo, homogéneo y continuo sobre una parte de su territorio, sus recursos estratégicos o sus decisiones nacionales, debido a la presencia o influencia de actores externos y/o a limitaciones internas de capacidad estatal.

Esta soberanía fragmentada puede ser observada en diferentes dimensiones:

- Territorial: el Estado no ejerce control sobre partes de su espacio soberano o jurisdiccional.

Como ya hemos analizado en otro artículo, la Argentina no ejerce el control sobre el total del territorio. En efecto, del total del territorio continental, insular, antártico, fluvial y marítimo de la República Argentina, el 23% se encuentra usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mientras que el 36% se encuentra bajo el paraguas del Tratado Antártico y es reclamada también por el Reino Unido y por Chile. - Funcional: pérdida de autonomía decisional en áreas clave del Estado: política monetaria, energía, ciencia o tecnología.

Sobre la política monetaria nos hemos explayado en la introducción, pero en cuanto al sector energético, el gobierno ha avanzado –o ya lo ha hecho– en la puesta a la venta de empresas estratégicas como IMPSA, Nucleoeléctrica Argentina, hidroeléctricas, y se encuentra desfinanciando Fabricaciones Militares y FADEA, entre otras. Por ejemplo, la destrucción de esta última afectaría el mantenimiento de los aviones Grob donde aprenden a volar los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que, después de pasar por el IA-63 —que también se vería afectado—, pasan al F-16. - Control de recursos: No ejerce soberanía económica plena sobre sus bienes estratégicos (pesca, litio, hidrocarburos, agua) y/o el Estado no ejerce control sobre la explotación de los recursos.

Más allá de la presencia de países extranjeros explotando recursos y empresas estratégicas de nuestro país, el panorama tampoco es halagüeño en la Antártida y en las Islas Malvinas, Georgías del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos concurrentes.

En cuanto al primero de estos escenarios, si bien el Tratado Antártico tiene una duración indefinida, el Protocolo de Madrid –que prohíbe la explotación de recursos– debe renovarse o no en el año 2048. Por ello, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile y otros países han comenzado a fortalecer su presencia en el Atlántico Sur para estar en la primera fila en la disputa por los recursos naturales de dicho continente. Esto recuerda a la emprendida de hace unos años en el Océano Ártico. Puntualmente, Estados Unidos publicó –luego de 30 años– el National Security Memorandum on United States Policy on the Antarctic Region. Al respecto, la Casa Blanca sostuvo que “el Tratado Antártico ha mantenido con éxito la paz en la región antártica al congelar reclamos territoriales en conflicto, prohibir actividades militares que no sean en apoyo de la investigación científica o para cualquier otro propósito pacífico, priorizar la ciencia y la protección ambiental sobre los intereses comerciales, prohibir la minería con fines no científicos. y promover la transparencia y la cooperación”. Además, agregó que no reconocería ningún reclamo territorial, que aumentaría la inversión en rompehielos y que vigilaría a países que pudieran provocar alguna discordia internacional.

En este contexto, fuentes militares, dada la situación de FADEA, no tienen certeza con cuántos aviones Hércules C-130 podrán contar para la Campaña Antártida 2025/2026.

Por su parte, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte continúa expoliando los recursos hidrocarburíferos e ictícolas –en este último caso hay que sumar al Reino de España, Corea del Sur y la provincia de Taiwán– de nuestro país.

Ahora bien, más allá de esta reseña de la explotación en los territorios ocupados y de la falta de conciencia estratégica sobre el futuro de la Antártida, la desregulación y la destrucción del Estado afectan la capacidad de control de nuestro país sobre las empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales.

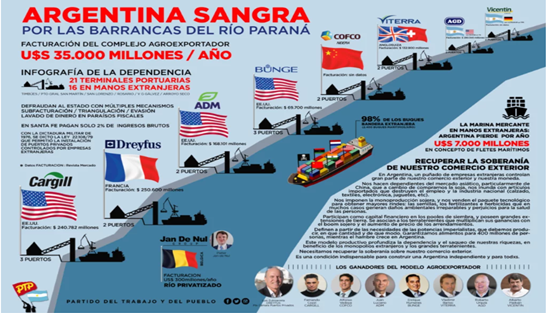

Por ejemplo, la principal ruta de las exportaciones del país –el 80% del total–, la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuenta con la presencia de efectivos militares de Estados Unidos y la Argentina tiene una falta de capacidad y/o voluntad para controlar a la cantidad de empresas extranjeras que comercian bienes legales e ilegales a través de estos ríos y con una licitación demorada por una puja entre el gobierno y Maurizio Macri. Un bloqueo a este “cordón umbilical” de la economía argentina sería fatal para nuestro país.

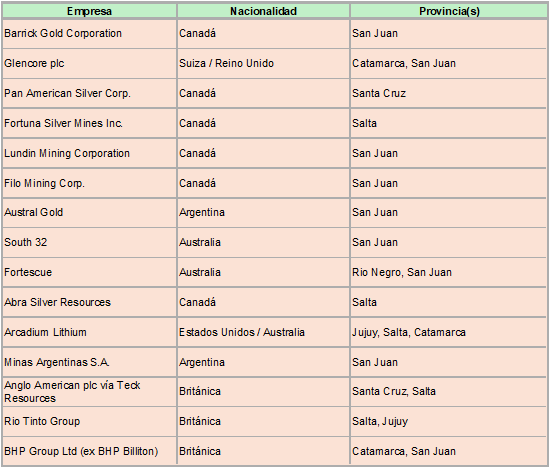

Esta falta de capacidad de control debido a la motosierra o la entrega o la desidia se extiende a todo el país, como se observa en los siguientes cuadros.

Hidrocarburos

Minería

Por último, de todo lo que hemos reseñado, cabe destacar, por lo insólito, la presencia de un radar británico en Tolhuin.

El problema no es que haya empresas extranjeras –todo lo contrario–; la Argentina necesita explotar sus recursos estratégicos y construir una infraestructura moderna que conecte todo el territorio y que mejore la logística del comercio interno y externo, pero, como dice el refrán, el ojo del patrón engorda el ganado. El Estado debe controlar y direccionar las inversiones extranjeras directas –no confundir con financieras o la mesa de dinero de Caputo y Bessent– a sectores claves para nuestros intereses.

Desarrollo nacional y defensa

Volviendo a Bobbio, resulta relevante que la Argentina recupere poder político. Para ello consideramos que son necesarias dos condiciones: a) el desarrollo y b) la defensa nacional.

En cuanto al primero, y muy brevemente, Aldo Ferrer y su equipo estudiaron aquellos países que lograron superar el desarrollo y la dependencia [4]. Como resultado de esa investigación, el autor concluye que para superar esa condición esos países tenían: a) cohesión y movilidad social; b) élites políticas y empresariales con un proyecto de país; c) estabilidad institucional; d) pensamiento crítico para poder distinguir lo que sirve a nuestro proyecto de país y rechazar el pensamiento hegemónico que responde a los intereses de las potencias. A estas condiciones se pueden sumar otras, como la inversión en ciencia y tecnología; en nuestro caso nos detenemos en la política de defensa.

El general de División Juan Enrique Guglialmelli, que creó el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales y la revista Estrategia, y tenía entre sus inspiradores desde Carl von Clausewitz o Colmar von der Golz, pasando por Enrique Mosconi, Manuel Savio o Juan Domingo Perón, hasta Vladimir Lenin, Mao Tse Tung o Josip Broz Tito, proclamaba que los objetivos de la revista eran:

- “Objetivos nacionales y políticos claros y definidos.

- Política exterior independiente capaz de obtener la libertad de acción necesaria para el logro de esos objetivos.

- Colaboración de los distintos sectores de nuestra sociedad y su participación efectiva en el qué y cómo hacer.

- Cabal conocimiento de los intereses externos e internos en conflicto con los propios fines perseguidos, sus modos de operar y sus agentes.

- Un programa de desarrollo económico, social y cultural ejecutado con ritmo acelerado y definidas prioridades, en áreas geográficas rezagadas, sectores básicos de la producción industrial e infraestructura de servicios, en el diálogo social y en una política educacional y de investigación científica y tecnológica al servicio del desarrollo nacional”.

De acuerdo a este militar argentino, el desarrollo es indisociable de la política de defensa. Por ello, este era fundamental para hacer frente a las amenazas. No se trataba de militarizar el territorio, sino de desarrollarlo para que sea parte de un proyecto de país. De acuerdo con Cristian Di Renzo, Guglialmelli sostiene que se le ha dado “la espalda a las regiones de la Mesopotamia, el espacio marítimo, el Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida (…)”. Por ello, “los vacíos demográficos ―y de escasa presencia estatal en las áreas que considera como vulnerables― se convierten en uno de los objetivos geopolíticos de su modelo de desarrollo nacional”.

La política de defensa no solo contribuye protegiendo nuestros intereses vitales y estratégicos, sino también asegurando que nuestra política exterior sea creíble en las duras negociaciones en esta era de capitalismo financiero. La política de defensa es nuestro seguro, pero también nuestra garantía para que cuando abramos la puerta a este mundo globalizado ―del cual no debemos ni podemos escapar― podamos hacerlo en función de nuestros objetivos.

El problema es que la Argentina ha abierto el portón; ha renunciado (o no puede definirlo porque no tiene densidad nacional) a tener un proyecto de país, sus consecuentes objetivos estratégicos y a definir las políticas de desarrollo que nos permitan, bajo el paraguas de la defensa, construir poder político y, por lo tanto, recuperar nuestra soberanía política y económica.

Estados Unidos, uno de los países estudiados por Aldo Ferrer, que junto con Alemania y Japón lograron alcanzar a Gran Bretaña, el hegemón de la primera revolución industrial, tiene muy en claro todo lo expuesto. La construcción de densidad nacional, desarrollo y poder le ha permitido aplicar el garrote y la zanahoria en nuestra región. Por ello, el Ministro de Economía de la Argentina, Scott Bessent, puede afirmar que Estados Unidos está recuperando “América Latina a través de liderazgo económico. No habrá balas". Ya lo sabía Juan Guglialmelli, entre otros, que recupera reiteradamente al general de División Manuel Savio, en especial su recordada frase: “La presión económica ciñe más fuerte que la presión bélica: no es cruenta, pero es implacable e integral”.

Estos son los tiempos que estamos viviendo.

[1] Bobbio, Norberto (1999). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México: Fondo de Cultura Económica.

[2] El pensador alemán entiende al Estado como “la comunidad humana que en el interior de un determinado territorio (…) reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física. [Esta] no es en modo alguno el medio normal o único del Estado (…), pero sí su medio específico”. Weber, M. (2012). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

[3] A diferencia de otros autores, no nos centramos en la pérdida del monopolio de la violencia, como por ejemplo Ricardo García Duarte. Otros autores que usan el concepto en diferentes sentidos: Xiaobo Su, Laura Soto Moreno, Stathis Kalyvas y, obviamente, Charles Tilly.

[4] Aldo Ferrer (2017). La economía argentina en el siglo XXI. Globalización, desarrollo y densidad nacional. Buenos Aires. Capital Intelectual.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí