La insoportable volatilidad de las ideas que expresan los invitados frecuentes a debatir en los streamings parece una consecuencia de dos rasgos dominantes de la discusión pública local:

- La coyuntura económica decide qué temas son relevantes y en qué términos se los debe discutir.

- El estatus de cientificidad del discurso económico de circulación pública hoy es cercano al de la cábala.

Como si el lenguaje también se hubiera financierizado, la “timba argumentativa” ocupa el lugar de la interpretación política y socioeconómica. En este contexto podemos encuadrar la entrevista que María O’Donnell y Ernesto Tenembaum hicieron el 28 de octubre al politólogo Andrés Malamud. Su afirmación de que Milei está siendo invitado al desarrollo por Trump y Bessent representa un hito discursivo en la mejor tradición de deshistorización y descontextualización que envidiaría Cambridge Analytica.

Para lograr esta proeza ptolemaica, el politólogo arranca explicando que, como muestra el caso de Uruguay, con las instituciones no alcanza. Por eso el factor adicional crucial es “la geografía combinada con el poder”, es decir, la geopolítica. Al desarrollo se llega de tres maneras, explica. Los pioneros —esto es, Gran Bretaña y los países de Europa occidental— se defienden compitiendo. Luego, los herederos, invitados por el imperio a desarrollarse (Australia, Nueva Zelandia y Canadá), llegan a través de la acumulación primitiva, la cultura y las instituciones del desarrollo. Y, finalmente, los invitados a desarrollarse.

Hasta este punto la explicación es atractiva, didáctica y estándar. A continuación, Malamud pasa a esbozar algunos trazos de la noción “desarrollo por invitación”. “Nadie llega solo, salvo los pioneros, que patean la escalera”, explica. Toda Europa fue reconstruida gracias al Plan Marshall y a la protección militar de la OTAN. Y agrega que también por invitación se desarrollaron Japón, primero, y luego Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur. Y, entonces, en el minuto 27:30, llega el remate: “Nos llegó la invitación”. Así como suena: Malamud sostiene que Trump y Bessent están invitando a la Argentina a desarrollarse.

“La cuestión es qué hacés con la oportunidad que te dan. Algo tenés que hacer. Algo depende de vos”, precisa Malamud. Tenembaum repasa la cuestión. Habla de industria, de tecnología, de patentes, y evalúa que la encrucijada local va más hacia el lado de Galeano que del Plan Marshall. Pero Malamud insiste. Sostiene que Milei gobierna un país con once unicornios y que está aliado con sus fundadores. Y, además, cuando pone al frente del plan nuclear a su amigo Demian Reidel, “con el que quiere ganar el premio Nobel de Economía”, Milei “está pensando en tecnologías de avanzada”.

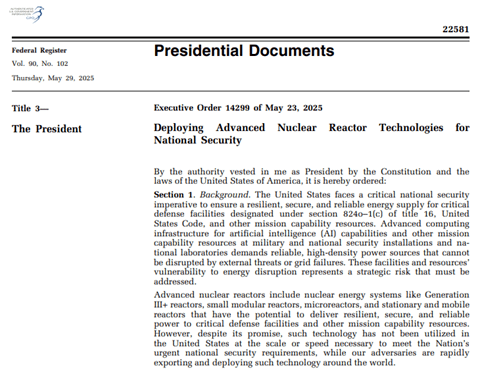

En este punto ya se infiere que Malamud integra el rebaño de los mareados por la niebla tóxica de las promesas patagónicas de Reidel-Milei. Ignorando el relanzamiento de la industria nuclear de Estados Unidos (Executive Orders 14299, 14300, 14301 y 14302 del 23 de mayo) y el alineamiento obsecuente de la Argentina libertaria, Malamud nos inflige un segundo remate: “Cuando [Milei] habla de data center y la inteligencia artificial en la Patagonia, no está pensando en extractivismo puro […]. Está pensando en energía barata para industrialización novedosa y minería”.

Después de esto, cuesta continuar. ¿“Industrialización novedosa” con inversión en I+D que se recortó a niveles de 2002, luego de haber liquidado 17.000 pymes en dos años? En particular, ¿un plan nuclear con un sector nuclear paralizado? ¿Nuestra industria nuclear va a competir con la de Estados Unidos con el apoyo de ese país? ¿Quiénes serían los actores económicos de la “industrialización novedosa”? ¿Cómo imagina que el incentivo a los enclaves de inversión extranjera –llamado RIGI– podría funcionar? La nostalgia nos retrotrae a Celso Furtado o a Osvaldo Sunkel.

Volvamos a revisar algunos antecedentes de esta cuestión (esta vez sin ayuda de Malamud): ¿hay una invitación de Trump y Bessent a Milei para desarrollar la Argentina y alguna respuesta acorde del gobierno libertario?

Idéntico pero diferente

La categoría de “desarrollo por invitación” fue presentada en 1999 por los economistas brasileños Carlos Medeiros y Franklin Serrano [1]. Según estos autores, tuvo lugar en el contexto de la Guerra Fría, en un marco de coexistencia de dos sistemas económicos antagónicos. Un segundo aspecto es la supremacía industrial, comercial, financiera y militar de Estados Unidos. Y, finalmente, la vigencia de un sistema monetario supervisado por instituciones como el FMI y el BIRD, controlados por Estados Unidos y funcionales a sus intereses.

Estos autores también afirman que, en los años de la segunda posguerra, Estados Unidos promovió “deliberadamente el desarrollo económico de los países aliados en las regiones de mayor importancia estratégica para el conflicto con la URSS”. De esta forma, los déficits en cuenta de capital de Estados Unidos se explican por “las cuantiosas cantidades de ayuda exterior estadounidense (económica y militar) a países estratégicos, en particular Alemania y Japón, y posteriormente Corea y Taiwán”.

Hasta acá, si reemplazamos “URSS” por “China” y aceptamos que América Latina podría tener la mayor importancia estratégica para Estados Unidos, entonces la afirmación de Malamud podría sonar verosímil, con algunas salvedades no menores:

- Hoy Estados Unidos busca reindustrializarse y relocalizar la producción de sus empresas en su territorio.

- No hace falta industrializar a la Argentina, porque no se trata de generar bienestar para frenar el avance del comunismo, sino de reducir la influencia de China en la región. Alcanza con los recursos históricos aplicados al patio trasero: extorsión y coerción.

La analogía termina de derretirse cuando descubrimos que Estados Unidos, durante los años '60 y '70, permitió el sostenimiento de tipos de cambio devaluados para favorecer la competitividad. A su vez, toleró políticas de protección arancelaria y no arancelaria, e impulsó la asistencia técnica, además de la inversión directa estadounidense para aliviar las “restricciones externas” de los invitados al desarrollo. Pero también, estos procesos tuvieron lugar en un contexto de “keynesianismo expansivo orientado al pleno empleo”.

Y, si estos contrastes no fueran concluyentes, podemos cambiar el foco para ver cómo se las ingeniaron hacia adentro los convidados al desarrollo. Veamos.

¿Estado desarrollista o predatorio?

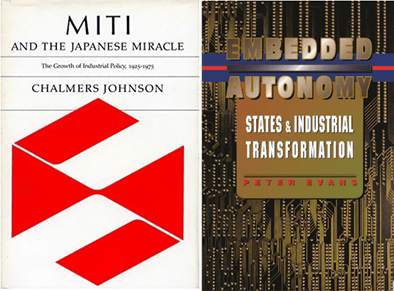

La ilusión de Malamud muta en su exacto opuesto cuando se pone el foco en las estrategias adoptadas por los gobiernos de los países del este asiático que fueron invitados a industrializarse. En el artículo “El Estado como problema y como solución” [2], Peter Evans argumenta que una condición de posibilidad para la industrialización de Japón, Corea del Sur y Taiwán fue una modalidad de organización del Estado. La llamó “Estado desarrollista” y demanda la autoridad política “para imponerse en forma selectiva a las fuerzas del mercado”, rasgo que incluye la combinación de incentivos y disciplinamiento de los grupos económicos locales para conducirlos hacia comportamientos compatibles con el desarrollo.

Esta modalidad de organización, explica Evans, se basó en la conformación de élites estatales con coherencia corporativa, reclutamiento selectivo basado en mérito y carreras profesionales con promociones y ascensos que garantizan estabilidad en el largo plazo. Evans muestra que en Japón, Corea y Taiwán se pueden identificar organismos públicos con estas características que lideraron y planificaron la meta complicada y dura de la industrialización.

En el caso de Japón, esta dimensión institucional se enfoca en el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI por sus siglas en inglés) como “una entidad cohesiva y excepcionalmente idónea”. Evans se basa en un estudio clásico sobre Japón de Chalmers Johnson donde se explica que el MITI convocó “la mayor concentración de talentos de Japón” [3]. Y muestra organismos semejantes en Corea del Sur y Taiwán. Los bancos para el desarrollo y la valoración cultural de la educación, la ciencia y la tecnología completan la caracterización. Con clarividencia notable, en 1982, sostiene Johnson: “Desde la muerte de Mao Tse-tung aún China ha llegado a reconocer, incluso a emular, los logros del Estado desarrollista capitalista”.

La cohesión de los cuadros estatales, formados en las mejores universidades, que permite cierto tipo de autonomía relativa a los actores económicos, se complementa, explica Evans, con “estrechas conexiones con el capital privado”. La aparente contradicción (o tensión) entre “un aislamiento burocrático weberiano” y “una intensa inmersión en la estructura social circundante” es la clave. Entre otros corolarios, Evans explica que “no es la burocracia la que impide el desarrollo, sino la ausencia de un aparato burocrático coherente”.

Anterior a la dictadura de Park Chung-hee, que inicia el despegue coreano en 1961, Evans presenta como extremo opuesto a la modalidad de Estado desarrollista al propio Estado coreano de la década de 1950, donde “la masiva asistencia económica de Estados Unidos contribuyó a financiar un alto grado de corrupción oficial”. Pero es el Zaire de Joseph Mobutu Sese Seko (1965-1997) el caso estudiado de “Estado predatorio”. A diferencia de Malamud, encontramos similitudes sugerentes entre el Estado que está siendo destruido por el topo desde adentro y los rasgos “cleptopatrimonialistas” del Estado de Zaire, que se presenta como un aparato personalista y mercantilizado, esto es, cooptado por intereses de grupos económicos.

El factor humano

Dado que, además de variables económicas, existen los seres humanos en una economía, cambiemos el foco de nuevo. Esta vez para comprender qué significó la industrialización tardía por invitación para los ciudadanos de Corea del Sur durante los años '70. Alcanza con un par de fragmentos del texto luminoso del economista heterodoxo Ha-Joon Chang. En su libro Bad Samaritans [4], Chang cuenta que nació en 1963 y que entre 1969 y 1981 tuvo lugar el apogeo del “milagro económico coreano”. Luego de llegar al poder mediante un golpe militar en 1961, el general Park se convirtió en un “civil” y ganó tres elecciones consecutivas. El éxito electoral se explica por una combinación de fraude con el éxito de su plan quinquenal. A mitad de su tercer mandato, a través de un “autogolpe”, disolvió el parlamento. Su excusa fue la defensa contra el comunismo norcoreano.

Chang cuenta: “La obsesión del país por el desarrollo económico se reflejaba plenamente en nuestra educación. Aprendimos que era nuestro deber patriótico denunciar a cualquiera que fume cigarrillos extranjeros. El país necesitaba usar hasta el último céntimo de las divisas obtenidas de sus exportaciones para importar maquinaria y otros insumos y así desarrollar mejores industrias. Las valiosas divisas eran, en realidad, el fruto del sudor y la sangre de nuestros ‘soldados industriales’, que libraban la guerra exportadora en las fábricas del país. Quienes las malgastaban en frivolidades, como cigarrillos extranjeros ilegales, eran ‘traidores’”.

En 1973, el Presidente Park impulsó un programa ambicioso de industrialización pesada y química. La primera acería y el primer astillero moderno entraron en producción, y los primeros automóviles de diseño local salieron de las líneas de producción, al principio con la totalidad de las piezas importadas. Se establecieron nuevas empresas en los sectores de electrónica, maquinaria, productos químicos y otras industrias avanzadas. Durante este período, el ingreso per cápita del país creció de forma extraordinaria, multiplicándose por más de cinco (en dólares). Las exportaciones de productos manufacturados crecieron aún más rápido en el mismo período, multiplicándose por nueve.

¿En serio que esto puede tener algo que ver con el “plan Reidel” o con el aquelarre de los fondos de inversión, el carry trade y la fuga, o con el “reseteo” de la Argentina reclamado por Paolo Rocca, o con la degradación de las universidades y la devastación del sector de ciencia y tecnología? ¿No es más sencillo pensar en un recrudecimiento de la geopolítica del patio trasero y en un gobierno argentino sumiso que cambia alineamiento incondicional por oxígeno verde coyuntural?

No pretendemos saldar ningún debate. Sencillamente, lo que Malamud interpreta como indicios de desarrollo por invitación lo interpretamos en esta nota desde un paradigma diferente e inconmensurable, como “invitación” al subdesarrollo por coerción.

[1] Medeiros, C. y Serrano, F. 1999. “Padrões Monetários Internacionais e Crescimento”, pp. 119-151. En: Fiori, J. (ed.), Estados e moedas. Río de Janeiro: Vozes.

[2] Evans, P. 1996. “El Estado como problema y como solución”, Desarrollo Económico, vol. 55, núm. 140, pp. 529-562. Este artículo sintetiza lo presentado por el mismo autor en el libro: Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

[3] Johnson, Ch. 1982. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford: Stanford University Press.

[4] Chang, H-J. 2008. Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. Nueva York: Bloomsbury.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí