¿Qué es una canción? Todas las definiciones dicen lo mismo, detalle más o menos: se trata de una composición musical breve, donde la voz humana es el instrumento principal. El registro histórico sobre las canciones y sus formas es más bien reciente. Los artistas comenzaron a establecer su autoría en el siglo XVII, reclamando el género para la música culta. A fines del siglo XVIII los alemanes acuñaron el título Volkslied — canción popular—, con un doble propósito: rescatar las piezas que venían de lejos y ya formaban parte del folklore, y producir nuevas a partir de ese molde. Pero por supuesto, los humanos nos cantamos a nosotros mismos desde que somos humanos.

Nos cantamos para dormir o calmar al bebé, entrar en calor, juntar coraje antes de ir a cazar, invocar la lluvia, honrar a los dioses, enamorar o elaborar el duelo amoroso, dejar sentadas las gestas personales o la épica de los pueblos, marchar a la guerra, enterrar a nuestros muertos. El repaso por estas instancias dispara otra definición: la canción popular es quizás la forma más sintética y a la vez más honda a través de la cual la especie expresó todo lo esencial que amaba, temía y ansiaba, a lo largo de su historia. Por eso tienen sentido iniciativas como la de las sondas Voyager, que llevan por el espacio un puñado de canciones de diversas culturas. Si algún día otras formas de vida inteligente toman contacto con ese material, la mejor manera de que entiendan quiénes y cómo somos será, sin dudas, aquello que nos cantamos en nuestros mejores y peores momentos.

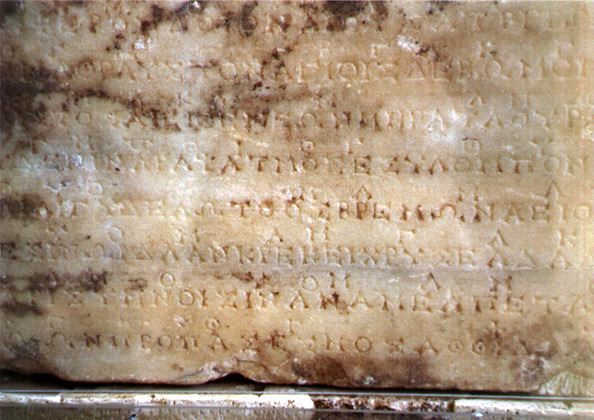

Ya había formas de codificar música en Nippur, Babilonia, 1.400 años antes de Cristo. Y en la Grecia Antigua. (Los Himnos Délficos, que datan del siglo II A.C., se conservan parcialmente.) Durante el Imperio Bizantino se perfeccionó un sistema de notación musical llamado neuma, que servía ante todo para dejar establecida una infinidad de cantos monásticos del estilo gregoriano. La relación entre la música y los oficios religiosos se incrementó aún más con los años. Fue un monje benedictino, Guido d'Arezzo (991-1033), quien sistematizó las notas que hoy conocemos, a partir de un himno en honor a San Juan Bautista:

- Utqueant laxis

- resonare fibris,

- Mira gestorum

- famuli tuorum,

- Solve polluti

- labii reatum,

- Sancte Iohannes.

Con el tiempo se cambió la denominación Ut por nuestro querido Do —otra marca religiosa sobre la música, dado que aludía a Dominus, o sea Nuestro Señor en latín— y esta escritura permitió conservar un tesoro de piezas confesionales. A la vez, fue el puntapié inicial para el fenómeno de lo que todavía llamamos "música clásica" y la secularización de la creatividad en materia sonora. Pero lo que me interesa acá es el desarrollo de las formas populares, que se tornaron inseparables de las historias individuales. Particularmente desde la creación de los soportes sonoros —vinilos, cintas— y del progreso de los medios de comunicación, que permitieron que la misma versión de un tema recorriese el orbe.

La especie evolucionó mientras escuchaba e interpretaba canciones que se perdieron en el fárrago de la Historia, pero que deben haber dejado huella en el ADN de cada cultura. De modo similar, cada uno de nosotros creció escuchando músicas que no recuerda conscientemente pero conserva en algún lugar de su disco rígido, y que nunca han dejado de moldear su sensibilidad. Sobre ese tinglado se montan las otras canciones: las que sí quedaron grabadas en el alma, y en momentos claves explicaron en tres minutos lo que no habíamos entendido durante el curso de nuestra vida; que nos hicieron sentir que habían sido escritas para nosotros; que revelaron emociones que, hasta entonces, ignorábamos que podíamos sentir.

Muchas de esas canciones —cada uno de nosotros tiene, aunque no sea consciente, un Top 100 de Melodías que Nos Definen Mejor Que Nuestro ADN— son muy simples. Pero la simpleza no es una condición esencial para que una canción nos llegue. Temas como Space Oddity y Rapsodia Bohemia son algo parecido a una mini suite: tienen suficientes partes y progresiones melódicas para calificar como obras mayúsculas, dentro del más diminuto de los containers formales. E incluso existen canciones que en pocos minutos parecen contenerlo (literalmente) todo.

1. Un día en la vida (The Beatles)

Cuando me pregunté cuál era el tema de Los Beatles que formaba parte de mi Top 100, la respuesta fue una sorpresa. El primero que vino a mi cabeza fue uno que también parece tenerlo todo: Strawberry Fields Forever rezuma nostalgia por la niñez perdida y a la vez se proyecta hacia el futuro —sus arreglos siguen sonando vanguardistas—, mientras propone una forma casi zen de pararse ante el fenómeno de la vida: "Nada es real... Se está complicando ser alguien, pero al final todo sale bien, no me importa demasiado... Vos sabés que yo sé cuándo se trata de un sueño". Pero enseguida me di cuenta de que había otra canción que ocupaba un lugar aún más destacado en mi alma, tal vez porque en efecto lo incluye todo.

Un día en la vida es la composición que cierra el álbum Sgt. Pepper y suena, en efecto, como un mundo que llega a su fin... o como un mundo en pleno parto. Podríamos musicalizar el Big Bang con los caóticos crescendos orquestales y el acorde final que son la marca distintiva de la canción. (Le tengo cariño al concepto del Big Bang. El 17 de octubre, sin ir más lejos, es el Big Bang de la historia argentina contemporánea.) Un día en la vida fue una de las últimas colaboraciones entre Lennon y McCartney (que siguieron firmando juntos por razones contractuales, pero componiendo por separado) y tal vez por eso haya algo allí de Alfa y de Omega, de fin de algo y de principio de otra cosa. Las partes aportadas por ellos son obvias, porque cada uno canta lo que creó: McCartney compuso el tramo central que describe la cotidianeidad del personaje, hasta que se pierde en un sueño. Lennon creó el concepto general, que parte de un tipo que contempla la realidad filtrada por representaciones (lee el diario, mira una película inspirada en un libro que ya ha leído) y la encuentra más irreal a cada segundo.

A 55 años de su debut, Un día en la vida sigue siendo de lo más osado que se ha intentado nunca en el marco de la canción popular. Es fácil reducirla a un experimento motivado por la ingesta de drogas (LSD, particularmente), pero el efecto que viene teniendo desde entonces en millones de personas sobrias no puede explicarse en términos de intoxicación. Como todos los grandes poemas —que son lo que existía antes de la canción popular, en términos de forma sintética y honda de desnudar el alma—, es maravillosamente ambigua. No es fácil decir de qué habla. Lo que sí es fácil, primero, es compartir la sensación de extrañamiento del protagonista ante la realidad que pre-digieren para él, un consumidor de estímulos envasados como historias sobre otra gente. (¿No es eso lo que somos todos, de forma creciente: individuos que cada vez viven menos experiencias en persona, y más experiencias virtuales a través de las vidas ajenas que presentan los medios electrónicos?) Me vinieron a la mente los famosos versos sobre los cuatro mil agujeros que había en Blackburn, Lancashire —que Lennon tomó de un diario, fascinado por el hecho de que hubiesen dedicado tiempo a contarlos y calcular cuántos hacían falta para llenar el Royal Albert Hall— días atrás, cuando Jorge Macri salió a decir cuántos inodoros podrían arreglarse (4.500, dijo: ¡casi la misma cifra!) en vez de pagar los viajes de estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Debe ser por eso que nunca me dio por el LSD: ¿qué falta me hace, si la realidad argentina es infinitamente más alucinógena?

Lo que también resulta indiscutible es el efecto que tiene la canción toda, si te concentrás en escucharla. Puede que no entiendas la letra, que describe una alienación creciente frente a la representación de la realidad que las fábricas de sentido producen a toda hora. Pero aún así vas a sufrir los sacudones que te pega, la sensación de estar en presencia de algo más grande y misterioso y trascendente que nuestras vidas individuales. Y cuando el acorde final —resultado de la superposición de tres pianos, un armonio y ocho manos— se desvanezca en el aire, vas a sentir que estás en un lugar diferente de aquel que ocupabas cuando empezó la canción.

Un día en la vida es la representación sonora de un alma elevándose a otro nivel de conciencia — el acceso a una lucidez que redefine tu relación con el mundo.

2. Aleluya (Leonard Cohen, versión de Jeff Buckley)

Una canción sublime puede componerse en un ratito. Pero hay canciones sublimes que costaron un laburo descomunal.

Leonard Cohen trabajó en lo que conocemos como Aleluya (Hallelujah) durante un lapso de entre cinco y siete años, escribiendo toneladas de versos de los cuales descartó muchos para quedarse con 80. Llegado un momento se encontró de rodillas, en calzoncillos, en un viejo cuarto de hotel, golpeándose la frente contra el piso mientras repetía: "No puedo hacerlo más". De algún modo, como dijo hace nada el periodista Owen Gleiberman, más que componerla, fue como si Cohen la hubiese gestado largamente y parido con dolor; como si la canción fuese una bestia con vida propia, que demandase el tiempo necesario —ni un minuto más, ni uno menos— para convertirse en lo que estaba llamada a ser.

Cohen siempre trabajó a un ritmo pausado. (En un momento bromeó que la razón por la cual tomaba speed durante los '60 y '70 era para acelerar la velocidad de sus procesos, acercándolos a los del promedio de la gente.) Pero ninguna canción le demandó la entrega que supuso Aleluya. Quizás porque es tantas cosas a la vez. Por ejemplo, una canción sobre el arte de hacer canciones: "Escuché que existía un acorde secreto / que David tocaba y complacía al Señor / pero a vos no te importa mucho la música, ¿no es verdad? / Es así: do, fa, sol, la menor, fa". (O sea, la misma progresión de acordes que usa la canción.) "El desconcertado rey", concluye la estrofa en otra alusión al monarca bíblico, "componiendo aleluyas".

La imaginería bíblica continúa en la segunda estrofa, cuando Cohen habla del amor romántico entre un hombre y una mujer y plantea la victoria de ella en términos que remiten a Sansón: "Ella te ató a una silla de la cocina / quebró tu trono y cortó tu pelo". Esa sensación de emasculación y derrota arranca un nuevo aleluya de los labios del personaje masculino. Según Cohen, era una canción sobre "la entrega total y la afirmación total... El mundo está lleno de cosas irreconciliables, pero hay momentos en los que podemos trascender el sistema dualista y abrazar todo el quilombo junto... Ese momento en el cual decís: Mirá, la verdad es que no entiendo un carajo pero... ¡aleluya!, es el único en que nos sentimos completamente vivos".

La reflexión sobre el corazón humano prosigue ("El amor no es una marcha victoriosa", dice, "es un aleluya helado y roto") y se mezcla con otro anhelo tan propio de la especie: el deseo de trascendencia o, si se quiere, la búsqueda de dios. La forma en que la necesidad de amar a otra u otro —incluyendo el impulso sexual— se imbrica con una inclinación más, la de adorar el misterio divino, es una constante en la poética de Cohen. (Consecuentemente, los fracasos en la lid romántica son un espejo de la actitud esquiva, caprichosa, del dios a quien se apela.) Pero es probable que Aleluya sea la expresión poética más acabada de ese mix que sintetiza nuestros anhelos como especie. "Puede que haya un dios allá arriba / pero todo lo que aprendí del amor / es cómo dispararle a alguien que desenfunda más rápido que vos", se lamenta.

Hay un momento para sentir nostalgia del tiempo en que la comunión funcionaba: "Recuerdo cuando me movía en vos / y la paloma sagrada se movía también", dice, en clara referencia al Espíritu Santo, "y cada aliento que exhalábamos era un aleluya". (Una forma magnífica de equiparar el orgasmo con el agradecimiento a la divinidad.) Pero en general, lo que conduce al protagonista a una actitud reverente, de humildad ante aquello que lo supera o no entiende, es el fracaso, los golpes que son parte inseparable de la vida. Porque agradecerle al cielo cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es encontrar la voluntad de decir alabemos —que es lo que significa aleluya— cuando te pegaste un palo. Desde el fondo de ese pozo, Cohen vuelve a tomar medida de todo y encuentra que aún así tiene algo por lo que decir gracias.

Una vez compuesta, la canción tuvo un derrotero tan tortuoso como el de su concepción. Columbia no quiso editar el disco que la contenía (Various Positions, que terminó difundiéndose en 1984), y el director de la empresa, Walter Yentnikoff, se lo explicó en persona a Cohen del modo más paradójico: "Mirá, Leonard, sabemos que sos un grande. Lo que no sabemos es si sos lo suficientemente bueno". Para colmo, la versión original lleva unos arreglos tan sobrecargados y grasas que desvirtúan completamente la canción. Por suerte llegó John Cale, que se dio cuenta de lo que había detrás de tanta crema chantilly. Después de escuchar a Cohen interpretarla en vivo, le pidió la letra. A modo de respuesta, recibió 15 carillas llenas de versos. Cale eligió los que más le gustaron y grabó la versión de gran sobriedad, casi ascética, que en 1991 formó parte del disco tributo I'm Your Fan y que una década más tarde miles de espectadores descubrieron mientras veían Shrek (2001).

Pero la versión insoslayable es la de Jeff Buckley. Este cantante y compositor estaba a punto de consagrarse como estrella —con toda justicia, dada la excelencia de su álbum debut, Grace (1994)—, cuando se ahogó en el río Mississippi, con tan sólo 30 años. Dejó un puñado de canciones y el germen de una leyenda. Ese disco incluía la interpretación de Aleluya que se había convertido en sensación durante sus presentaciones en un club del East Village. La versión de Cale es magnífica, porque sintoniza con la gravedad casi fúnebre de Cohen. Pero Buckley toma la esencia de la cosa —los versos, la melodía que empieza a levitar— y la reinterpreta desde otro personaje. Ya no se trata de un hombre parco hasta la severidad, como Cohen y Cale. Munido apenas de su Telecaster, lo cual desnuda la canción de todo elemento que no le sea imprescindible, Buckley canta como un ángel mutilado y caído que se recupera del porrazo y produce una belleza que lo reconecta con el cielo perdido. Era un muchacho de rasgos delicados y tenía una voz de otro mundo: compararlo con una figura celeste era inevitable; conexión subrayada además por su temprana muerte y el título de su único disco, ligado al don por el cual Dios llama contínuamente las almas hacia él. ("Mi tiempo llega, no tengo miedo de morir", canta Buckley en el tema que da nombre al disco, Grace. "Y yo siento que ahogan mi nombre...")

En la garganta y los dedos de Jeff Buckley, Aleluya encarna el viaje más corto que podemos transitar (¡menos de siete minutos!) entre la tragedia inherente a la condición humana y la gracia a que podemos aspirar.

3. Nightswimming (R.E.M.)

Como debe haberle ocurrido a tanta gente, yo me enamoré de la literatura de Juan Forn leyendo el relato que prestaba título a su primer libro de cuentos: Nadar de noche (1991). Era una historia simple, que refería el encuentro de un hombre con su padre muerto. Sin terminar de acostumbrarse a la casa de verano que le prestaron y desvelado por los grillos, el protagonista recibe —o imagina— la visita del fantasma que lleva su mismo apellido. Sentados frente a una piscina iluminada por dentro, conversan como si fuese lo más normal del mundo. El hombre vivo, que acaba de ser padre (la beba y su compañera duermen, a esa hora), le pregunta al hombre muerto cómo es "allá"; el otro lado. Y el fantasma produce entonces la respuesta que justifica el título del cuento: "Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse".

Poco después —en 1992— viajé a Los Ángeles a entrevistar a una banda que me gustaba mucho. Se llamaba R.E.M. y yo los seguía desde que, interesado por lo que leía sobre su obra en revistas importadas, compré en el negocio que Alfredo Rosso tenía en la galería Bond Street un disco llamado Fábulas de la reconstrucción (1985). El motivo de la entrevista era la salida de otro disco, que todavía no había podido escuchar. Se llamaba Automatic For The People. Y cuando me dieron el CD, para que me familiarizase con la música antes de hablar con la banda, descubrí que una de las últimas canciones se llamaba Nightswimming — o sea, Nadar de noche.

Supongo que se lo habré avisado de algún modo (Forn había editado mi primera novela, El muchacho peronista, ese mismo año, y por entonces nos veíamos seguido), pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que el disco me encantó, todavía hoy sigue siendo mi favorito de R.E.M.; pero ninguna canción me flechó como Nightswimming. Cuando le pregunté al bajista Mike Mills si era él quien tocaba el piano, me dijo que sí y agregó que era el mismo piano en el cual Jim Gordon había tocado la coda de Layla.

Nightswimming es muy simple, en apariencia: Mills tocando el piano, Michael Stipe cantando, unas cuerdas arregladas por John Paul Jones —el bajista de Zeppelin— y un oboe que pone el moño final. A primera oída, la letra tiene poco que ver con el cuento de Forn. La voz cantante viaja de noche en un auto. Cada farol callejero al que se acerca hace que la foto pegada en el tablero se refleje en el parabrisas, por supuesto al revés. Y esa imagen le recuerda una escena de hace años, de la época en que iba a nadar con sus amigos después de la caída del sol. (Un astro al que Stipe describe como "ese brillante, tenso tambor eterno": That bright, tight, forever drum.) Lo que evoca es la inocencia perdida: el miedo a ser descubierto, la vergüenza ante la desnudez, la imprudencia juvenil. Se intuye por allí una traición, o al menos una decepción: "Yo pensaba que te conocía / Pero a vos no puedo juzgarte / Vos pensaste que me conocías". Y con cada estrofa —se trata de la rara canción que carece de estribillo— retorna la idea pivotal, que retoma la experiencia pasada para abrirla a un futuro posible: "Nadar de noche merece una noche tranquila".

Y sin embargo, la conexión existía. Como en el cuento de Forn, el tema es la pérdida y como lidiar con ella. Lo extraviado parece —es— irrecuperable, aunque la visita del padre ido y el recuerdo de las zambullidas nocturnas alienten la ilusión de desandar el tiempo. La vida es, ay, irreversible. Pero aun así, ambas obras (el cuento, la canción) emplean las herramientas del arte para negar la muerte definitiva. El relato de Forn concluye con una epifanía discreta. Enfrentado a una larga noche de charla que constituirá la despedida definitiva de su padre, el protagonista entiende al vuelo qué es lo que le importa más, porque es de lo primero que le nace hablarle: de su pequeña hija. Lo más probable es que la beba que duerme a pocos metros no sea lo más importante para el fantasma, que no llegó a conocerla; del relato se desprende que murió cuatro años atrás. La centralidad de la niña es aquello que sorprende al protagonista, algo que acepta como una revelación: ella es el futuro, lo que le arrebatará a la muerte su victoria final — cuando él ya no esté, ella estará, pensando en su padre cada vez que se arrime a una masa líquida.

La canción apela al ritornello que ya mencioné: si todo lo necesario para que nadar a oscuras vuelva a ser posible es una noche tranquila, pues será cuestión de agenciarse una noche en paz — lo pasado no volverá, pero se abrirá una experiencia nueva, otra cosa digna de ser recordada. Sin embargo, lo que sostiene la idea de que una pérdida, aunque real, puede no ser definitiva en nuestra alma, es el carácter de la pieza pianística. Lo que Mills toca es una figura circular, que cuando acaba demanda empezar nuevamente. Por eso no hay estribillo: porque estorbaría. Lo que se impone funciona como un loop, una melodía que se retroalimenta al infinito aun cuando la canción (la experiencia auditiva) termina, porque sigue sonando en el interior de la cabeza del mismo modo en que los recuerdos resuenan en el alma, aún cuando el hecho real haya quedado en el pasado. Lo vivido puede quedar atrás, pero la experiencia de la belleza nos acompaña siempre, hasta el segundo final.

4. Gualicho (Los Redonditos de Ricota)

Hay canciones perfectas que vampirizan un recuerdo dorado, pero también hay canciones perfectas que se lamentan por el dolor que ocasiona la memoria. En este sentido, Gualicho —la canción de Los Redondos que forma parte de Último bondi a Finisterre (1998)— es un antecedente hecho y derecho de una película de Michel Gondry, Eterno resplandor de una noche sin recuerdos (2004). En el film, un hombre y una mujer que acaban de separarse se someten a un procedimiento científico que borra los recuerdos de su dolorosa relación. Sin embargo, una vez liberados de esa carga, vuelven a encontrarse y a elegirse. A pesar de que se les permite repasar la grabación de los recuerdos de los que desprendieron, y por ende reconectarse con el dolor que querían botar a la basura, deciden a conciencia intentarlo otra vez.

En Gualicho, el personaje llamado El Zumba atraviesa una separación que tal vez haya propiciado (por algo anda "rajando del amor / detrás de un beso nuevo"), pero de todos modos el dolor se le vuelve intolerable. La certeza de haber reventado, o colaborado a dinamitar, una relación construida laboriosamente a cuatro manos, es lo que lo lleva a lamentarse de este modo inolvidable: "Con lo que cuesta armar un full / armar algún puto full / y jugarlo en este paño, Dios". Esos versos concentran la tan humana experiencia de lo fácil que es destruir algo, comparado con lo difícil que es erigirlo. Y si bien es verdad que, como dice allí el Indio, las despedidas pueden ser "esos dolores dulces", el exceso de dulzura puede ser tan dañino para el hígado como otros excesos. Por eso El Zumba reclama un "gualicho de olvidar": porque no logra desprenderse por las suyas del dolor por lo que ha perdido o sacrificado, y necesita de un amuleto que lo ayude a desprenderse del pasado.

Esa es otra cualidad de las canciones perfectas: nos reconectan con las sensaciones más intensas, más adrenalínicas, de nuestras vidas, tanto las buenas como las malas. Y por eso les estamos perpetuamente agradecidos. La portentosa ambigüedad que la forma canción no sólo permite, sino que capitaliza, es lo que hace que, mientras una línea narrativa del tema reclama olvido, la melodía y la interpretación inmortalicen el dolor que se pretende dejar atrás. El Zumba querrá un gualicho para olvidar, pero Gualicho —la canción— volvió eterno su penar, que revisitamos y en consecuencia resucitamos con cada nueva escucha. (Cada canción perfecta es, como sugería el viejo disco de R.E.M., una fábula de la reconstrucción.)

En ese sentido, son como los conejitos de la publicidad de las pilas. Una canción perfecta tiene energía para durar eternamente; una canción perfecta no se agota jamás.

5. A Beginning Song (The Decemberists)

La otra cualidad que considero imprescindible en una canción perfecta es su ubicuidad.

Trataré de explicarme a través de un ejemplo. Hace una semana me subí al auto con la flía y encaré hacia la costa, en busca de un descanso reparador. Imaginaba que la ruta estaría cargada, pero no al punto de demandarme nueve horas para el viaje que suelo hacer en cuatro. Fue como despertarse en medio de La autopista del sur, ese cuentazo de Cortázar que imagina un embotellamiento interminable. Perdimos el día entero y encima, a poco de llegar, tuvimos que ir en busca de vituallas a un hipermercado que quedaba a kilómetros de distancia. O sea que mi peor versión —una agotada e intolerante a las demandas de mi hijo más pequeño, que reclamaba atención cuando yo necesitaba un coma inducido— volvió al volante para ir de compras.

Al arrancar, descubrí que seguía dentro del auto un CD que no escuchaba desde hacía mucho. Un álbum de The Decemberists, a quienes acostumbro llamar La Mejor Banda del Mundo Que Acá No Conoce Nadie. Hablo de un disco de 2015, cuyo título resume la emoción que te dejan las canciones perfectas cuando acaban — Qué mundo más terrible, qué mundo más bello (What A Terrible World, What a Beautiful World). Todavía estábamos en camino cuando sonó la canción final, que se llama A Beginning Song, o sea Canción para empezar — una paradoja más. Y mientras la familia armaba barullo alrededor, yo me concentré en escuchar el tema.

La canción no puede ser más sencilla. Tres acordes de los más visitados: re, sol, do. Un tema guitarrero, marchoso, cuyas variaciones se limitan a los cambios de ritmo y el cuarteto de cuerdas sobregrabado, que suena como una orquesta. La letra arranca con algo que parece una definición de intenciones:

Comencemos por coordinar nuestras miras

....................................

Aceptá calmar el motín de tu mente

Encontrate en el tiempo

A continuación, la voz cantante se interroga:

Y yo estoy esperando, ¿debería esperar?

Yo deseo, ¿debería desear?

Cuando todo alrededor mío...

El verso se queda ahí, en los puntos suspensivos, sin definir que sería todo eso que hay alrededor y por eso mismo invitando a cada oyente a completarlo, de acuerdo a su circunstancia.

Después vienen más propósitos:

Documentá el mundo que hay dentro de tu piel

............................................

Ahora comenzá a tirar abajo cada ladrillo

Que halles en el camino al centro de tu corazón.

Las preguntas que la voz cantante se formula a sí misma regresan, con un agregado sustancial:

Y yo estoy esperando, ¿debería esperar?

Yo deseo, ¿debería desear?

Y siento esperanzas, ¿debería esperanzarme?

Cuando todo alrededor mío...

Finalmente llega la lista de lo que la voz cantante encuentra en su pecho, después de haber derrumbado los muros que lo recubrían:

Es la luz del sol

Son las sombras

Es la calma

Es la tarea

Es el corazón batiente

Es el océano

Son los chicos

Sos vos, mi dulce amor

Oh, mi amor

Y la luz brillante, la luz brillante

Que está alrededor mío, por todas partes.

A esa altura ya me había puesto a llorar como un idiota, mientras el bullicio familiar proseguía en el interior del auto. El único que se dio cuenta fue Bruno, el mayor de los varones, que es hipersensible como este servidor y percibió mis maniobras frenéticas para despejar los ojos por debajo de los anteojos negros. (Conducir mientras se llora es un deporte full contact, no apto para amateurs.)

En ese instante mágico la canción me lavó de todo el agobio y al mismo tiempo me llenó de un amor inconmensurable y absurdo por esta vida, por la entera experiencia humana, a pesar de todo lo que sabemos que trae aparejado. No conseguí verbalizarlo entonces, pero de algún modo entendí que mi forma de llenar los puntos suspensivos que apuntaban a lo que tenía alrededor se correspondía, verso a verso, con la del compositor y cantante Colin Meloy. Es verdad que afuera existe un mundo aterrador, pero a la vez cada uno de nosotros crea un pequeño mundo en torno suyo, habitado por la gente amada y regido por los códigos por los cuales uno elige medirse, esté donde esté. Y si tengo que ser sincero, a esta altura de mi vida, a partir de lo mucho que recibí y de lo poco que me fue negado (ya sé que tuve mucha suerte, pero sería estúpido renegar de ella), creo que el mundo que construí alrededor mío también está bañado por esa luz deslumbrante de la que habla la canción.

Porque eso es, en último término, lo que define la perfección de una canción: su ubicuidad, su aparición oportuna en el momento preciso en que la necesitabas, ni un segundo antes ni un latido después. Una canción perfecta es aquella que te ofrece justo lo que necesitabas en el instante adecuado. Por eso no precisa ser excelente ni transgresora ni trascendente en sí misma. Imagino que esa burbuja reluciente y llena de nada que es Tutti Frutti, de Little Richard, debe haber sido una canción perfecta para el jovencito James Paul McCartney, en la oportunidad de sobreponerse a los cielos grises de Liverpool y a la temprana orfandad de madre. Del mismo modo, nuestras vidas están llenas de canciones que, como dice Meloy, nos encontraron en el tiempo, nos recogieron del suelo —o al menos, de la confusión— y nos elevaron a una comprensión superior o, si hubo todavía más suerte, al éxtasis.

Posfacio: 3, 2, 1...

Está lista mía está incompleta, por supuesto. Debería haber también canciones de Bowie, Peter Gabriel, Nick Cave, P. J. Harvey, Charly, Joni Mitchell, James Brown, The Smiths, Prince, Fiona Apple, Patti Smith, The Kinks, Fito, The Doors, Velvet Underground, Television, Talking Heads y tantos otros que fueron articulando, con los años, algo parecido a mi huella digital sonora. (Las canciones que durante la vida te calzaron como un guante son las que, eventualmente, te cuentan.) Algunas de ellas funcionaron como muletas en las horas difíciles. En una de sus canciones más bellas, Gabriel dice que "las palabras sostienen como hueso"; lo mismo podría decirse de algunas canciones. Otras representaron a la perfección un estado de ánimo al que siempre queremos regresar. Y otras abrieron avenidas donde, hasta que comenzaron a sonar, no había más que muros infranqueables.

Días atrás vi el documental 3, 2, 1 en el cual McCartney discute la cocina de muchas de sus canciones con el productor Rick Rubin. El último track del que hablan es Un día en la vida. Cuando cuenta las indicaciones que le dieron a los músicos que debían grabar el crescendo orquestal, McCartney produce una metáfora, sin pretenderlo, que se aplica no sólo a la canción que describe, sino a todas las canciones perfectas... y quizás a algo más. Dice allí que le pidieron a los instrumentistas que partiesen de las notas más graves y fuesen improvisando un camino hacia las notas más brillantes. Esto suena sencillo pero no lo era para esos profesionales, que no están habituados a improvisar. Por eso algunos se apegaron a una suerte de mapa rudimentario que el productor George Martin había escrito sobre pentagrama, y otros lo intentaron a su manera. También hubo diferencias inseparables de cada instrumento: los bronces, por ejemplo, llegaban a su cima mucho antes que las cuerdas. Lo concreto es que cada uno de ellos hizo lo que pudo —lo mejor que pudo— mientras recorría un camino hacia lo más alto.

Eso hacen las canciones perfectas: nos recogen en lo hondo y nos revelan un camino, al término del cual nos descubrimos allá arriba, rozando el cielo con las manos. Puede que nuestra afinidad por la forma se deba a que, de un modo u otro, eso es lo que tratamos de hacer mientras vivimos: levantarnos del suelo, ponernos de pie, disponer de nuestras mugres, avanzar, asociarnos a las personas que suponen un buen acorde, alcanzar la altura de las virtudes que elegimos por medida.

Y cuando las cosas salen más o menos bien —cuando logramos construir en derredor un mundito más bello que el mundo ancho y ajeno—, nos convertimos en un acorde que sigue resonando aun cuando parece que ya no se lo escucha.

Una canción perfecta es más fuerte que la muerte. ¿Qué otra cosa silbaremos bajito, mientras nos adentramos en las aguas sin límites?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí