Que me seducen las ideas es obvio, desde que me dedico al trabajo intelectual. En los últimos tiempos disfruto también de los procesos que conducen a la creación, o al menos la articulación, de una idea. Porque nadie sabe cómo se nos ocurren ciertas cosas. No hay conocimiento sistematizado al respecto. Nuestra cabeza sigue siendo una caja de truenos — un fenómeno impredecible. Y las ideas no son más dóciles, desde que tienden a comportarse como fantasmas. En el principio son una mera sensación: experimentamos estar en presencia de algo que nos elude, que no se deja ver de frente. Y esa vaga entidad queda flotando en algún lugar del circuito mental, hasta que choca con otra ocurrencia, por lo general de naturaleza distinta — hasta caprichosamente distinta, a veces—, precipitando una reacción.

El ejemplo clásico es el de la manzana de Newton. Según su biógrafo William Stukeley, Newton dijo en 1726 que su formulación de la Ley de Gravedad fue inspirada por la visión de una manzana que se desprendía de su árbol. Se preguntó entonces por qué los frutos caían de forma perpendicular y visualizó una línea imaginaria que conducía al centro de la Tierra. Pero por supuesto, para que se le ocurriese semejante cosa se dieron ciertas condiciones. Para empezar, que Newton fuese un graduado de Cambridge especializado en matemática y física: el tipo ya veía el universo en esos términos. Pero además, la peste bubónica había determinado el cierre de la universidad y Newton tuvo que volver a la casa de su familia, en el campo — Lincolnshire, para ser preciso. O sea: el tipo estaba al pedo, con la cabeza en cualquiera. En ese contexto, el fenómeno natural le inspiró una idea universal. De eso se trata la cosa, a fin de cuentas: de pescar al fantasma en el momento preciso, que permita identificar su forma.

Esta semana, durante una cena, el más pequeño de la familia me preguntó si recordaba el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Habían abordado el tema en la escuela, y quería saber. Le conté que una amiga me había despertado con una llamada telefónica, y que llegué a ver en vivo la irrupción del segundo avión. Le recordé además que sus hermanas mayores y yo habíamos visitado las Torres durante los '90. Todavía conservo el ticket de la entrada, que metí dentro del libro que leía en esos días. Fui a la biblioteca, recuperé el ejemplar y le mostré el taloncito. Del 2001 para acá lo reencontré muchas veces, porque quedó entre las páginas de un libro que revisito: una edición de las grandes tragedias de Shakespeare (Hamlet, Otelo, Lear, Macbeth). Cada vez que lo observo, pienso lo mismo. Leo lo que dice al pie del ticket —Top of the World, La cima del mundo— y me pregunto si el concepto griego llamado hubris: confianza exagerada, sentimiento de superioridad, habrá jugado en la tragedia que arrasó esas alturas, hasta nivelarlas con la calle.

Al día siguiente, buscaba algo en YouTube cuando una oferta me distrajo. Sé que ese bicho depende de un motor moldeado por consumos previos, pero yo nunca había esculcado la página en pos de nada relacionado con Shakespeare, razón por la cual creí que se trataba del destino, nomás. Me interesó un video del actor Andrew Scott, interpretando el monólogo de Hamlet, ese que empieza: To be, or not to be. ¿Lo tienen a este muchacho? (A Scott, digo. A Hamlet lo doy por conocido.) El Moriarty de la serie Sherlock, el cura del que se enamora la chica de la comedia Fleabag, el protagonista de la serie Ripley. YouTube me tentaba con apenas 3:53 minutos de Scott haciendo de Hamlet. Y yo me dije: "¿Por qué no?"

Me gustó la interpretación, porque Scott consigue algo dificilísimo: que en vez de sonar a tipo que recita un texto, parezca que está pensando y dándole forma a lo que está diciendo, en tiempo real; que lo que suena es lo que se le está ocurriendo. Lo cual no está por debajo de la proeza, porque se trata de ideas complejas y de un inglés tan arcaico como exquisito. Lo cierto es que, así como el ticket de las Torres me envió al libro de las tragedias, el video de YouTube me dejó yirando en torno al soliloquio.

Supongo que lo habrán escuchado o leído más de una vez, pero la pregunta vale de todos modos: ¿tienen en claro de qué habla Hamlet en ese pasaje? Porque se trata de un texto tan usado que termina siendo como esos jingles que se te pegan y repetís, sin ser consciente de lo que estás cantando: pura forma, de cuyo contenido nos abstraemos — un fantasma.

Me puse a releerlo. No sorprendió que me llevase por caminos nuevos. A fin de cuentas, no soy exactamente el mismo que lo leyó la última vez, y el contexto actual —como el de Newton en Lincolnshire, pero sin la pretensión del genio— ayuda a que las ideas reverberen de otra manera.

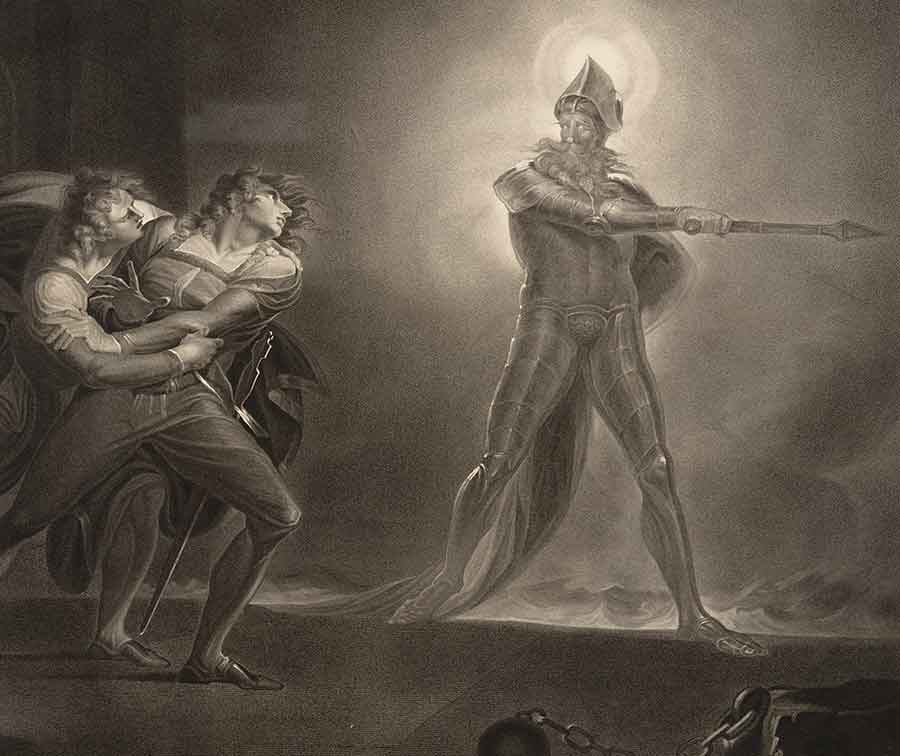

¿Qué es lo que está haciendo el tipo —Hamlet, no el tío Will— en esa escena? El joven príncipe de Dinamarca la estaba pasando bomba como estudiante universitario en Wittenberg, Alemania, hasta que su padre, también llamado Hamlet, murió y no le quedó otra que regresar a la patria. Una noche se le aparece el fantasma de su viejo en el castillo de Elsinore, y le revela que la suya no fue una muerte natural: dice que su propio hermano Claudio lo envenenó, para coronarse rey y casarse con su viuda —Gertrudis, la madre de Hamlet Jr.—, sin dar tiempo siquiera a que su cadáver se enfriase. Pero el fantasma no se contenta con revelarle un secreto, además le encaja otro fardo: pide a su hijo que le garantice venganza. (No justicia: venganza. La diferencia parece menor, pero no lo es.) En el calor del momento —es una forma de decir, haría un tornillo de cagarse—, Junior se compromete a cargarse a su tío e improvisa un germen de plan, que comparte con su amigo Horacio. Pero, con el correr de las horas, Hamlet se entrega a la duda. No es un extraño a la violencia, ha sido soldado y participado de guerras. Pero una cosa es matar a alguien en combate, y otra muy distinta asesinar a un pariente, ese tío devenido padrastro que tan bien te trata y con el cual tu vieja parece chocha. Por eso empieza a procrastinar, a arrastrar los pies. Aunque no se atreva a admitirlo, la idea —la demanda del espectro de su padre— le repugna.

Por eso empieza a hacer boludeces para ganar tiempo. Se finge loco, para empezar. Y el to be, or not to be llega al despuntar el Tercer Acto, prácticamente en mitad de la obra (son Cinco Actos, el monólogo opera como una bisagra), justo cuando acaba de concebir una estratagema para confirmar que Claudio asesinó a su padre. Convence a una compañía de actores de teatro para que interpreten una escena que será un calco del homicidio, con el objetivo de ver cómo reacciona Claudio ante la recreación del presunto crimen. De todos modos, su actitud ante el ardid que él mismo diseñó es, como mínimo, ambigua. No termina de saber si lo que busca es evidencia contra Claudio o si preferiría encontrar una excusa que le permita zafar de la venganza a que se comprometió. (Tanto es así, que se irá de boca durante la representación, de modo que Claudio no pueda traicionarse de forma concluyente.) Pero en ese arranque del Tercer Acto, Hamlet está en plena espera, contando los minutos que lo separan de la función. Y mientras espera, piensa en voz alta.

Puesto en criollo, Hamlet se cuestiona si tiene sentido vivir, o seguir viviendo. Lo hace desde la conciencia de que existir te expone a infinidad de sinsabores, que describe de muchas maneras: habla de un mar de problemas (a sea of troubles), del desgarro del corazón (the heart-ache), de los mil sacudones naturales que jalonan la existencia (the thousand natural shocks), de los latigazos y desprecios a que te somete el tiempo (the whips and scorns of time), los abusos en que incurren los opresores (th'opressor's wrong), las afrentas de los soberbios (the proud man's contumely), las punzadas del amor no correspondido (the pangs of dizpris'd love), la ley que siempre tarda demasiado (the law's delay), la insolencia de los funcionarios (the insolence of office) y las indignidades que los justos sufren a manos de quienes no tienen mérito alguno (the spurns that patient merit of th' unworthy). Ante semejante carga, la muerte suena como una opción razonable, y hasta deseable.

Sería una consumación, reflexiona. Simplísima de alcanzar, además, porque está apenas a un corchazo de distancia. (Ya sé que Hamlet habla de una fina daga, casi un punzón, llamada bodkin. Como dice un amigo: exagero para fijar imágenes.) ¿Y qué es lo que nos impide, entonces, cortar por lo sano? La incertidumbre sobre lo que vendrá, una vez que hayamos puesto pie en ese "país desconocido" (undiscovered country) del que ningún viajero regresa. Esa imposibilidad de saber si la muerte conduce a algo peor diluye nuestra resolución, nos vuelve letárgicos, logra que el pensamiento no llegue nunca al acto. "La conciencia —dice Hamlet, podría decir también: la inteligencia— nos convierte a todos en cobardes".

Eso es lo que me pregunto últimamente. Si no nos estaremos pasando de rosca con las elucubraciones, mientras seguimos sentados en una habitación en llamas.

Histoires tragiques

Las vicisitudes de la creación de Hamlet arrojan pistas sobre la forma que la obra adquirió. En el comienzo, la historia de Amleth —con la letra hache al final en vez de al comienzo, sí— figuraba en la Historia danesa que Saxo Grammaticus publicó en el siglo XII. No se sabe si Shakespeare accedió a ese libro, pero sí que leyó la versión que recreó François de Belleforest en sus Historias trágicas, del siglo XVI. La anécdota era la misma, en esencia: el padre de Amleth era asesinado por un tipo que se casaba con su madre, Amleth fingía locura para que no lo matasen y tramar su venganza y al final recuperaba el trono, aclamado por el pueblo. Ahí hay una gran diferencia, ya, respecto del producto final: el Amleth del original era un héroe de acción, dueño de gran ingenio, y coronaba su aventura con un happy ending. El Hamlet shakespiriano no termina así.

En 1589, cuando Shakespeare todavía era un pichón de dramaturgo, ya existía una versión teatral de la historia. Se la conoce como Ur-Hamlet —el prefijo ur denota la calidad de precursor—, y suele ser atribuida a Thomas Kyd. También se dice que el autor puede haber sido el mismo Shakespeare, que a los veintipocos habría acometido una escritura del drama para la compañía de la que formaba parte, The Chamberlain's Men. Como proyecto, era más que promisorio: las historias de venganza eran populares (en aquella Inglaterra, el teatro arrastraba multitudes como hoy el fútbol) y Hamlet tenía pasta de héroe carismático. Podría haber sido un batacazo para un dramaturgo aún verde, como conseguir gran presupuesto para rodar una peli con la estrella de acción del momento. Lo cierto es que no sobrevivieron copias de aquella obra, razón por la cual no podemos compararla con el Hamlet definitivo. Pero el texto del que disponemos exhibe diferencias internas, similares a capas geológicas de escritura.

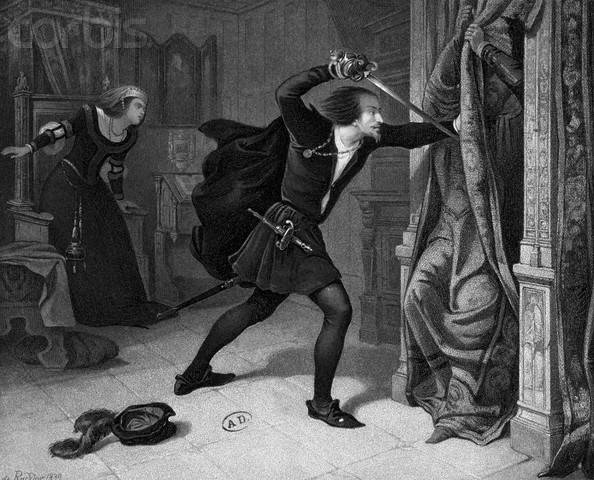

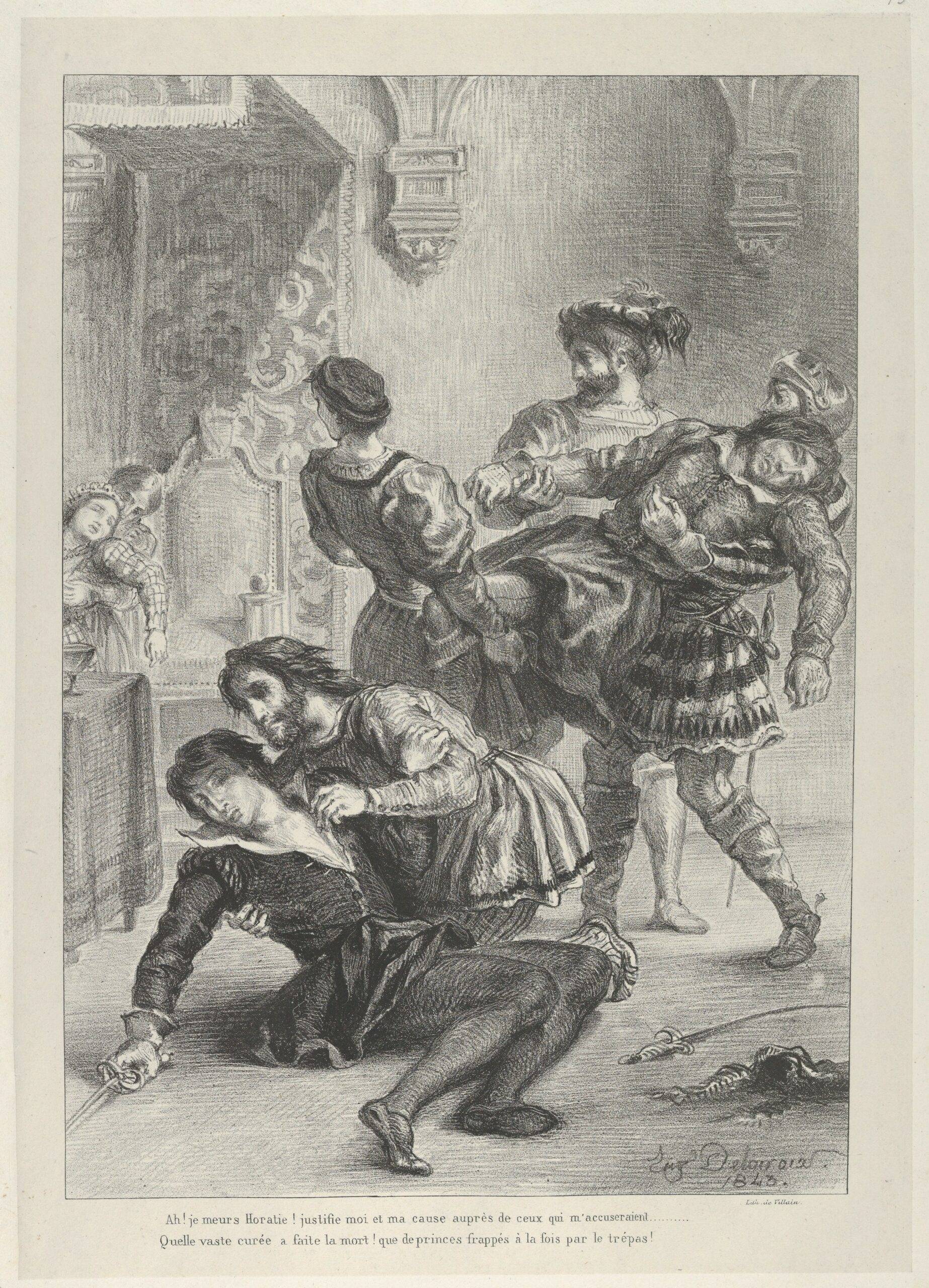

Los dos primeros actos avanzan a todo trapo, como una película de género de gran nivel: el fantasma, el héroe que urde un plan de venganza y empieza a ejecutarla de forma deslumbrante, digno precursor del Conde de Montecristo. Pero, a partir del Tercer Acto, la cosa cambia. El héroe desconfía de sus propias intenciones. Malogra el final de la puesta que él mismo organizó, abortando lo que podría haber sido el desenlace de la historia. Pesca a Claudio solo, en situación de indefensión, lo cual lo tienta de matarlo; pero rechaza hacerlo, con la estúpida excusa —Hamlet es un académico, un hombre iluminado por la razón, no un creyente— de que si lo asesinase mientras reza, lo enviaría al Cielo. Poco después, mientras increpa a su madre, descubre que hay un hombre escondido detrás de un tapiz y lo atraviesa con su espada. Hay quienes sugieren que Hamlet piensa que se trata de Claudio, cuando el que está oculto —y por ende, el que muere— es el consejero del rey y padre de Ofelia, Polonio. Lo cierto es que Hamlet podría haberse asegurado de quién se trataba. Todo lo que tenía que hacer era correr el tapiz. Pero no lo hizo. Prefirió matar cuando la situación seguía siendo lo suficientemente equívoca para justificar su violencia.

Durante el Tercer Acto, el espectador promedio debería entrar en shock, porque ya no se entiende qué está viendo ni si tiene sentido seguir identíficándose con el protagonista. ¿Quiere consumar su venganza o no? ¿Ha dejado de fingir locura para caer en ella? Lo único claro es que, a esa altura, es difícil pensar en Hamlet como un héroe. Polonio era un pelmazo, pero no merecía morir así. Y esa muerte innecesaria precipita la de la adolescente Ofelia, que transida por la pérdida de su padre y el amor que todavía profesa a su asesino, se ahoga en un arroyo.

El desconcierto que deberíamos sentir a esa altura no sería sino un espejo del que Hamlet mismo siente. Uno entiende que su conciencia en constante desarrollo le ha revelado que él también está atrapado en una obra de teatro que le queda mal, que le tira de sisa, y de la cual querría liberarse. El papel del heroico príncipe embarcado en justa venganza ya no lo representa, él no es ni quiere ser eso. Pero, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Cuál es el sentido de lo que le pasa? Todavía no alcanza a vislumbrarlo, por eso abandona sus maquinaciones y se deja llevar por los acontecimientos. Permite, por ejemplo, que Claudio lo envíe a Inglaterra, aun cuando presume que puede estar cayendo en una trampa, y precipitando su propia muerte.

Es fácil pensar que los dos primeros Actos respetaron la acción que ya estaba pautada en el Ur-Hamlet, reescritura mediante. Pero en el Tercero estalla la crisis, que el protagonista interpreta pero en buena medida refleja las dudas del mismísimo autor. La distancia entre: "¿Qué estoy haciendo en esta obra?" y "¿Por qué estoy escribiendo esta obra?" no es muy grande. Y el autor tenía inmejorables razones para experimentar zozobra.

En 1596, Shakespeare perdió a su único hijo varón, a causa de una enfermedad indeterminada, cuando tenía sólo 11 años. El crío se llamaba Hamnet. En aquel tiempo, cuando la grafía inglesa todavía no tenía reglas estrictas, los nombres Hamnet y Hamlet eran intercambiables: eran, pues, el mismo. Puede que haya bautizado así al crío para homenajear a un amigo que se llamaba igual y a quien eligió como padrino, pero de todos modos conocía ya la historia de Amleth, y escribió o actuó en el Ur-Hamlet cuando su hijito ya existía. No hay forma de que no lo haya identificado con el personaje y viceversa. (En 2020, Maggie O'Farrell publicó una bella novela sobre esta historia, llamada Hamnet. En breve se estrenará su adaptación al cine, interpretada por Jessie Buckley y Paul Mescal y dirigida por Chloé Zhao.)

Que al estreno del Hamlet definitivo Shakespeare haya interpretado al fantasma sobre el escenario —es decir, al padre de Hamlet/Hamnet— parece subrayar la asociación. También es elocuente que haya escogido para sí el papel de un muerto. Los pensamientos morbosos de Hamlet deben haber sido eco de los suyos: "¿Qué hago acá, escribiendo? ¿No debería cortarme las venas de una vez y dejar atrás este dolor, para sumirme definitivamente en el dulce sueño de la muerte?" El texto parece reflejar esa lucha. El tío Will le dedicó más tiempo del que invirtió en ninguna otra obra. ("Yo sugiero —dijo el crítico Harold Bloom— que Shakespeare nunca dejó de reescribirla, desde la versión temprana, circa 1587-89, hasta que se retiró a Stratford". Las itálicas con que reproduje la palabra nunca son una decisión de Bloom, no mía.) Y ninguna otra de sus obras es así de monumental, aunque más no sea en extensión: casi 4.000 líneas, que prácticamente nunca son interpretadas en su totalidad.

Pienso que, mientras boyaba en ese mar de problemas, Shakespeare encontró una razón para seguir. Escribir a Hamlet, verlo desarrollarse sobre la página, adquirir vida propia, debe haber sido como imaginar al hijo al que nunca vería crecer. (Hace tiempo hablé acá mismo del Nick Cave que compuso un álbum entero, Ghosteen, como un espacio mental donde reencontrarse con su propio hijo muerto.) Y ya que no podía relacionarse con Hamnet más que a través de la escritura, ¿por qué no escribirlo como el más maravilloso de los hijos posibles?

Hamlet es la encarnación de todas las virtudes, en grado excelso. El príncipe encomia de este modo a nuestra especie: "¡Qué obra de arte es el hombre! ¡Qué noble en su razón, qué infinito en sus facultades! ¡Qué expresivo y admirable en su forma y en su movimiento! ¡Qué parecido a un ángel en su acción, qué parecido a un dios en su comprensión!" Pero mientras Hamlet habla del hombre, Shakespeare está hablando de Hamlet. Y por eso mismo, la reflexión culmina en una nota estremecida: "Y sin embargo, para mí, ¿qué es esta quintaesencia del polvo?" Una forma elegante de expresar la tradicional idea de que no somos nada. Tanta belleza, intelecto y sensibilidad, para terminar reducida a cenizas.

Esa idea alumbró la forma definitiva de la obra. Que expresa la ambigüedad de la existencia: deslumbrante y memorable mientras están dadas las condiciones, pero truncada, tarde o temprano, por la muerte, nuestro regreso al polvo del que salimos. Y por eso permite Shakespeare que Hamlet brille mientras vive, conjurando para ello la suma de sus poderes creativos. Pero ya no se engaña respecto del final. Hamlet no podía tener un happy ending porque la vida no lo tiene, y la suya propia no lo tendría tampoco. Por eso decidió que la obra dejase, in medias res, de ser una peli de acción —una fantasía de venganza, el Ur-Montecristo— para convertirse en lo que debía ser, inexorablemente: una tragedia.

La vela y la noche infinita

Cuando encara la versión definitiva de la obra, Shakespeare comprende que su situación real invierte la del relato: en la obra, Hamlet/Hamnet está vivo y su padre está muerto, pero en la Inglaterra donde despuntaba el siglo XVII, Hamlet/Hamnet estaba muerto y su padre vivía. Aun así, en ambas situaciones padre e hijo estaban en las antípodas, en términos existenciales: uno de carne y hueso, el otro convertido en fantasma.

El texto remarca esa diferencia. Hamlet padre es un guerrero brutal, un héroe militar, un invasor. (En el trasfondo político de la historia está la victoria del rey danés sobre el rey de Noruega, a quien mató y despojó de territorio.) Pero Hamlet hijo es su opuesto: un intelectual, un filósofo, un artista. "Y es a ese hombre —reflexiona el crítico Harold Goddard— a quien se convoca a convertirse en un asesino".

El Hamlet del texto definitivo se rebela contra la herencia paterna, en toda su extensión: contra la violencia que el fantasma le reclama, pero también contra el modelo que encarna. Al dramatizar que se niega a ser una extensión de su padre —otro héroe de acción—, Shakespeare se alza también contra la historia original: la niega, la reinventa. Su Hamlet es un poeta natural, expresa pensamientos profundos con lirismo cada vez que abre la boca; y la función última de la poesía, añade Goddard, es "defender al hombre de su propia brutalidad... La mejor poesía describió siempre al mundo como una pequeña ciudadela de nobleza amenazada por una enorme barbarie, una vela titilante rodeada por una noche infinita". Eso es lo que Shakespeare venía escribiendo, desde Romeo y Julieta hasta Julio César: historias en las cuales causas que parecen justas —"ofensa privada, feudo doméstico, revolución civil, conquista imperialista", detalla Goddard—, no provocan otra cosa que más violencia. Romeo, el Hal de Enrique IV, el Bruto de Julio César: todos ellos quisieron consagrarse a la vida, pero terminaron por sembrar muerte.

Por eso mismo, cuando Hamlet empieza a complicar su plan de venganza, no está siendo torpe, voluble, indeciso: está defendiendo su alma, la clase de vida que quiere llevar adelante. No desea deshonrar a su padre, pero tampoco desea convertirse en él. El Hamlet más feliz y exultante es aquel que se relaciona con la compañía de actores y trabaja en la puesta que les propone. Ese tipo está en su salsa, se lo ve chocho. Durante un rato al menos, alienta la esperanza de que el arte revele ante el público el crimen de Claudio y lo exima de consumar personalmente la venganza. Por eso dice Goddard que el gran error de Hamlet es no confiar en el arte a fondo, hasta el final. Al no permitir que los intérpretes concluyan la obra que ha diseñado —es decir: al no confiar del todo en su propia obra artística— y abalanzarse, empiojando el final, Hamlet pierde su única salida. A partir de allí se convierte en todo lo que no quería ser, un espejo grotesco de su padre. En su exquisito manejo de la ironía, Shakespeare hace que, a su muerte, Hamlet sea homenajeado como una prolongación de Hamlet Sr: un milico, un guerrero. El único lujo que puede permitirse al final es el deshacer la herencia política paterna: deja el reino en manos del enemigo de su viejo — el noruego Fortinbras, hijo del rey que Hamlet Sr. asesinó.

La conclusión a que llega Goddard es que Hamlet es una alegoría sobre el dilema central de nuestro tiempo, una variante del to be, or not to be: "Imaginación o violencia", dice. "Arte o guerra: esa es la única elección que la humanidad ha enfrentado y debe seguir enfrentando". (Con el arte encarnando la parte de la ecuación que corresponde a to be, a la decisión de ser, y la guerra simbolizando el deseo de not to be, de ya no ser.) Shakespeare redondea su relato como una tragedia, porque describe a un personaje que podría haber encarnado al Hombre Nuevo: virtuoso, iluminado, entregado al arte y la filosofía, pero a quien la herencia —el Hombre Viejo— malogra, al llamarlo a la violencia que determinó el destino de los hombres durante milenios. En este sentido, los invito a reconsiderar la saga de El Padrino como una relectura de Hamlet: Michael Corleone, universitario, héroe de guerra, pintaba para ser el único Corleone legal, hasta que el amor filial mal entendido lo convierte en un mafioso más. La frase que pronuncia en la tercera parte: "Justo cuando pensé que estaba afuera, me metieron otra vez" (Just when I thought I was out, they pull me back in), podría ser dicha por Hamlet en el inicio del Acto Quinto.

Harold Bloom insiste en la diferencia que se percibe entre el Hamlet de los primeros actos y el del Quinto. Como si el personaje del comienzo fuese aquel que Shakespeare escribió en borrador, cuando él tenía veintipocos y Hamlet también. Pero el Hamlet que regresa a Dinamarca en el Quinto Acto tiene treinta años, según el enterrador, a pesar de que sólo han transcurrido pocas semanas. "Y en realidad parece —dice Bloom— tener los 37 de Shakespeare en aquel momento (de la escritura definitiva)".

¿Quién discutiría que la muerte prematura de un hijo —o la tragedia personal que les plazca— te envejece más allá de lo que el calendario diga? La verdad es que existe un abismo entre el personaje de Saxo Grammaticus y Belleforest —el héroe de acción, ingenioso pero carente de interioridad— y el protagonista de ese drama cósmico que es Hamlet: un joven morboso (el embajador de la muerte ante la humanidad, según G. Wilson Knight), propenso a la cavilación infinita, rebelde ante el modelo paterno y el corset de la obra en la que está metido contra su voluntad. A diferencia de la pulp fiction que tomó como fuente, en la obra Hamlet y Shakespeare descubren en simultáneo que ambos están ya infectados, tocados, por la muerte. Si algo describe la obra, es la transformación del joven que sentía náuseas ante la corrupción en Dinamarca en el adulto que comprendió que estaba tan corrompido como su reino. Porque eso es lo que hace la muerte, cuando llama a tu puerta: te pudre, te des-compone.

Lo indiscutible es que esa aceptación –la de asumirse al filo del abismo, pero negándose aún a dar el paso definitivo— liberó o desató algo en Shakespeare, que a continuación de Hamlet escribió sus obras más extraordinarias en rápida sucesión: Otelo, Lear, Macbeth (¡las mismas del libro donde conservo el ticket de las Torres!), desde un conocimiento del territorio del alma que probablemente nadie haya empardado.

Tardé en advertir que esta meditación había nacido a la sombra de otra tragedia. Que lo que me puso a pensar en estas cosas —lo que me permitió identificar la forma del fantasma— fue la proximidad del nuevo aniversario del atentado contra Cristina: 1º de septiembre del '22, el día en que ella se salvó pero la Argentina cayó malherida. Desde entonces —y agravado por la prisión injusta que le encajaron este año—, circulamos por los pasillos helados del palacio de nuestras almas, mascullando entre dientes y arrastrando los pies, mientras afuera la sociedad se hunde en una degradación nunca vista, al menos desde la dictadura de los '70. Nos sentimos como el género poético descripto por Goddard: una vela tentativa en medio de la noche infinita. Lo único claro es que la opción que se nos presenta es la misma que articuló Goddard respecto de Hamlet: imaginación o violencia, arte o guerra. Con la imaginación y el arte encarnando la parte de la ecuación que corresponde a nuestra vocación democrática, la decisión de vivir en un país cuya paz esté fundada en la justicia, y con la violencia simbolizando la necropolítica, el deseo tanático de usar el ágora para apurar la llegada del ya no ser.

Cierro el círculo que abrí en las primeras líneas, cuando hablé del modo en que las ideas acechan en busca de una chispa. El jueves, después de cenar en Parque Leloir, el Indio, que ignoraba que yo estaba pensando en estas cosas, me soltó una frase que era una perfecta reescritura del monólogo To be, or not to be, en clave solariana: "La vida es tan pegajosa, que al final uno se la banca".

Si tan sólo nos consagrásemos a la dulzura de la miel, en lugar de sobrevolar estúpidamente el papel-trampa diseñado para las moscas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí