En 1977, Charly García lanzó una canción donde se preguntaba cómo seguir viviendo. No se trataba de una duda metafísica, sino de una intriga urgente y muy concreta. Los primeros tiempos de la dictadura fueron de los momentos más opresivos de la historia reciente. La censura era extrema y la represión cundía, rampante. En aquellas circunstancias, resistir políticamente era inviable. También lo era expresarse en libertad. Por eso cantaba Charly: "¿Qué se puede hacer, salvo ver películas?" El dilema era tan central a la existencia de cualquier persona sensible, que Charly lo elevó al título del segundo álbum de su banda de entonces, La Máquina de Hacer Pájaros. Lo bautizó Películas. Su tapa mostraba a la banda saliendo del cine donde pretendían haber visto una película de Hitchcock, cuyo título en nuestro idioma no podía ser más pertinente: Trama macabra.

Hoy no existe la represión de entonces, pero la opresión no es menor. La inflación crece mes tras mes, a pesar de los esfuerzos de Lavagna Jr. por disfrazarla de pinchación. Los sueldos están planchados. La desocupación avanza, el pluriempleo agota. La industria implosiona y las ventas perforan el suelo. La oposición política —incluyendo la sindical— actúa con menos coordinación que la Elaine de la serie Seinfeld, cuando le da por bailar. La Justicia no existe, pero la injusticia prospera. La prevención sanitaria sufre fuego graneado y resurgen enfermedades que habíamos desterrado. La mitad más uno de los argentinos tiene deudas. (Y eso que me refiero a las personales, sin contar las que seguimos incrementando como nación.) Ahora importamos de todo menos dignidad, a pesar de que su industria local también flaquea. Pero la respuesta popular ante este avasallamiento —uso el sustantivo con deliberación, porque nos están convirtiendo en vasallos, literalmente— no existe, casi. La actitud que parece cundir es, parafraseando a Charly: ¿qué se puede hacer, salvo protestar por las redes?

Yo también puteo por todas partes, pero aun así no desoigo el consejo original. Trato de poner freno a la máquina mental mirando películas y series. Necesito viajar intelectual y emocionalmente a otra circunstancia, proyectarme sobre otro lugar, otro tiempo, otra gente. No dispongo de mejor forma de concederle a mi alma el respiro que merece, pobre, por la garra que le pone a esto de seguir remando en un pantano fétido, donde imperan la mezquindad y la estrechez de miras.

Esta semana me enganché con una serie que estrenó Disney +. Se llama Toda la verdad. (El título original es The Lowdown. En inglés, lowdown es algo vil, despreciable, ruin.) Creación de Sterlin Harjo, un guionista y director de origen nativo-americano, de quien ya había chusmeado otra serie encantadora, Reservation Dogs. The Lowdown podría ser descripta como un policial negro con toques humorísticos y personajes excéntricos. Una suerte de Fargo, sólo que no cubierto de nieve como el film de los Coen, sino entre las planicies y sierras de Tulsa. El estado de Oklahoma —que ahí queda Tulsa— forma parte del bajo vientre de los Estados Unidos, donde el tiempo parece haberse detenido. Hay momentos en que uno no tiene claro si está atendiendo a un relato que ocurre en los '70 (como la película de Hitchcock, como el álbum de Charly) o a una historia que tiene lugar en tiempo actual.

El protagonista no será un detective a lo Spade y Marlowe, pero aun así es un investigador: Lee Raybon (Ethan Hawke, en un papel delicioso), un periodista free lance, proclive a meter los dedos en el ventilador. Y por eso —en esto también se parece a los detectives del noir— recibe palizas cada dos por tres, de parte de aquellos a quienes expuso en sus artículos y consideran necesario devolver sus gentilezas.

Lee está obsesionado por una de las familias más poderosas del lugar: los Washberg. Uno de los Washberg —Donald (Kyle MacLachlan), el hermano mayor— está en campaña para llegar a gobernador. Apenas arranca el primer capítulo, el hermano menor, Dale (Tim Blake Nelson), aparece muerto, víctima de un aparente suicidio. Lee está convencido de que los Washberg están más sucios que los pañales de Trump, y por eso insiste en investigarlos con un celo que, de paso, lo ayuda a olvidar que su vida personal apesta. Su ex pretende casarse con otro, un próspero dentista que contrasta en todo con Lee, que carece de ingreso estable (el periodismo le es tan poco redituable como la librería de viejo que posee) y, en consecuencia, no puede costear ni la vivienda digna que lo ayudaría a convivir con su hija de 13.

El personaje de Lee está basado en un amigo de Sterlin Harjo: el historiador autodidacta y periodista independiente Lee Roy Chapman, que descubrió que uno de los fundadores de Tulsa, Tate Brady, había estado involucrado en una masacre racial que tuvo lugar en 1921. (En los últimos años, los relatos sobre esa carnicería histórica se han multiplicado. Hablan de ella las series de HBO llamadas Watchmen [2019] y Lovecraft Country [2022] y también la película de Scorsese Killers of the Flower Moon [2023], protagonizada por Leonardo Di Caprio.)

Chapman, que se suicidó a los 46 años, fue colega de Harjo en un medio de Oklahoma llamado This Land Press. Fue allí que se publicó en 2011 el reportaje llamado La pesadilla de la tierra soñada: Tate Brady y la batalla por Greenwood (The Nightmare of Dreamland), a consecuencia del cual Tulsa retiró el apellido Brady de una calle y un distrito artístico, para no seguir homenajeando a un racista y asesino. Como el personaje al que inspiró, Chapman también vendía libros viejos y raros. Las fotos revelan que Harjo le concedió a Raybon otros detalles tomados de su amigo: sombrerito, barba y gafas negras, la astrosa van blanca con la que se traslada a todas partes y el lema que lleva pintado en la parte de atrás — You're Doin' It Wrong. O sea, Lo estás haciendo mal — actitud con la que pretendía cuestionar todo lo establecido.

En el primer capítulo, Lee Raybon se presenta a sí mismo mediante un neologismo. Dice ser un truthstorian, suerte de apócope entre truth, verdad, e historian, historiador. Anduve hurgando por ahí, a ver si en alguna parte Harjo confesaba que la palabreja había sido invento del muy real Lee Roy Chapman, pero no hallé confirmación. En cualquier caso, si no lo fue, lo merecería. Técnicamente, todo historiador está consagrado a la verdad. Pero al mismo tiempo, truthstorian suena a nueva manera de definir una vieja profesión que en estos días se ha desvirtuado. ¿Qué sería un periodista sino una persona que busca una verdad y, al exponerla y dar cuenta de la evidencia que sostiene su relato, la convierte en historia?

Pero eso era antes. Hoy el periodismo no es eso, ni aspira a serlo. Para la inmensa mayoría, los periodistas son personajes de ficción que producen soundbites y crean opinión desde las redes, donde no hay espacio para fundamentar nada. Lo cual facilita parafrasear la idea que ya formuló el (todavía genial) Oscar Wilde: al obsequiarnos las opiniones de los que no están formados, las redes —donde vive lo que antes llamábamos periodismo— nos mantienen sumergidos en la ignorancia de la comunidad.

Dazed and confused

Hay otra definición sobre Lee Raybon que se repite durante la serie. There's nothing worse than a white man who cares, reflexiona alguien, o sea: no hay nada peor que un hombre blanco que se preocupa, o al que las cosas no han dejado de importarle. En los Estados Unidos, y más aún en Oklahoma, esa expresión contiene significados específicos. En el idioma de los choctaw, el nombre del estado deriva de la expresión okla humma, que significa "personas de piel roja". Porque Oklahoma era territorio nativo, donde el hombre blanco se convirtió en sinónimo de todo lo que estaba mal. Y Lee Raybon es exactamente eso: un hombre blanco. Que para colmo se preocupa por contar la verdad, lo cual equivale a hacer justicia —periodística o poética, al menos—, en un contexto donde históricamente el hombre blanco no ha hecho más que cagadas. Por eso Lee es considerado un problema con forma humana, un imán para los quilombos: porque los blancos lo consideran un traidor y los nativos, curados de espanto, no necesitan de otro blanco con complejo mesiánico.

La contradicción que encarna Raybon (y que, presume uno, también encarnaba el muy humano Lee Ray Chapman) es parte de su encanto como personaje. Lee puede ser encantador pero también insufrible. Es un hombre de principios, y al mismo tiempo es capaz de comportarse como un perfecto irresponsable. Pero a pesar de sus defectos, que no son pocos, es innegable que conserva eso que solíamos llamar integridad. En el séptimo capítulo, Raybon visita a un abogado afro-americano, a quien quiere seducir para que intervenga en favor de una familia nativa. Con toda lógica, el tipo le pregunta a Lee qué espera sacar de ese asunto. Y Lee le responde, con verdadera franqueza: "Si viese una injusticia y no hiciese nada al respecto, ¿en qué me convertiría?"

Esto es parte de lo que confunde respecto del tiempo en que transcurre The Lowdown. Porque la Tulsa que muestra está llena de autos viejos o mediopelo y la arquitectura parece inmune a la modernidad pero, además, Lee Raybon es un anacronismo. ¿Un hombre al que le importa lo que pasa, y que además decide hacer lo que esté a su alcance para mejorarlo? ¿Cuántos quedan de esos? (Y hombres en términos estrictos, menos que menos.) Ya sé que somos muchos los que todavía nos preocupamos, pero ¿cuántos de nosotros hacemos algo que trascienda la protesta en el ágora digital — porque ahora ni las calles ocupamos? Hay una frase que suele atribuirse al filósofo irlandés Edmond Burke y que resuena mucho en tiempos como estos: "Para que el mal triunfe, sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada". La cita es dudosa en términos históricos, pero lo que sí dijo Burke en 1770 —y que me parece más preciso y atinado a nuestra circunstancia— es lo siguiente: "Cuando los hombres malos se juntan, los buenos deben asociarse. De lo contrario caerán uno por uno, un sacrificio implacable en una lucha despreciable".

En tiempos como el presente, los hombres malos se han juntado y juegan en equipo, mientras que las personas buenas estamos disgregadas. Nos gustaría juntarnos y actuar, sin duda, pero la confusión es demasiado grande. No sabemos qué hacer, nos quedamos sin señalética a la que atenernos. Los únicos que aun tienen convicciones son los que las arrastraban de antes, la gente nueva no cree en nada porque vive apostando. Y a todos nos embarga la sensación de estar en un escenario nuevo repitiendo un libreto viejo, y por ende inapropiado a la realidad que nos circunda.

Esta confusión no es casual. Al contrario, ha sido inducida. Nos la hemos contagiado: no sabemos si por vía aérea o de qué otra forma, pero lo indiscutible es que nos afectó a todos, en mayor o menor grado. Así como recordamos los años en que promediaba el siglo XIV como aquellos de La Peste o la Muerte Negra —por la pandemia bubónica que se cargó al 50% de la población europea—, no me sorprendería que los truthstorians del futuro recordasen estos años como los de La Peste Mental o la Muerte Cerebral. Durante estos Locos Años Veinte estuvimos pendientes de los efectos físicos del COVID: tomamos precauciones, inventamos y nos suministramos vacunas. Pero se nos escaparon los efectos mentales que empezaron a notarse después de la pandemia; rasgos tan extendidos y tan perdurables, que superan lo meramente traumático en términos psicológicos.

A veces me pregunto si, atentos a los síntomas respiratorios del COVID, no habremos pasado por alto señales de alteración cognitiva. Un estudio que difundió en enero de este año la organización UK Biobank —un banco de data mundial sobre la salud— dice que las infecciones de COVID encogen el cerebro ligeramente, como ocurre cuando envejecemos, pero antes de tiempo; y que los que las padecieron tienden a calificar peor, en los tests cognitivos, que aquellos que se salvaron de ser infectados. Suena verosímil. Estamos rodeados de gente que parece embotada por una suerte de niebla mental, que le impide percibir signos de peligro inminente y por eso se expone al fracaso o la tragedia, con mansedumbre bovina.

El mal que compromete la lucidez nos afectó de forma tan fulminante, que parece cosa de magia. Similar a la intervención divina en el episodio de Babel (Génesis 11, 1-9), cuando Yahvé bajó a la Tierra y usó su poder para confundir a la humanidad. Los paralelos son interesantes. Según el Antiguo Testamento, la humanidad hablaba por entonces un único idioma y se puso de acuerdo en construir un edificio, la torre de marras. Lo cual inquietó a Dios, porque la construcción significaba el comienzo de la cultura humana y, si les salía bien —cito textual—, "todo lo que se propongan (los hombres), lo podrán lograr". Eso lo decidió a introducir un hechizo por el cual la humanidad dejó de entenderse mediante el lenguaje. Por una parte, el viejo cuento justifica la existencia de las diversas lenguas humanas y su dispersión por el orbe. Pero visto desde hoy ofrece otras lecturas. Porque tranquilamente podríamos pensar que la humanidad lleva siglos reconstruyendo el lenguaje común, a través de la ciencia y del arte que sostienen el edificio de las diversas sociedades. Aquello en lo que todos estamos de acuerdo, vivamos donde vivamos y vengamos de donde vengamos: que uno es uno y no dos, que la empatía es una virtud y no una debilidad, y así. Pero, a juzgar por las consecuencias, da la impresión de que una fuerza tan egoísta, celosa y corrosiva como el Dios del Antiguo Testamento ha vuelto a intervenir en la Historia, a consecuencia de lo cual ya no podemos estar de acuerdo en nada — ni siquiera en la forma de la Tierra, o en el potencial benéfico de una vacuna.

En hebreo, la palabra babel suena parecida al verbo que significa confundir. (לְבַלבֵּל.) Eso hizo el capitalismo de los Señores Tecnológicos con todos nosotros: nos ha babelizado.

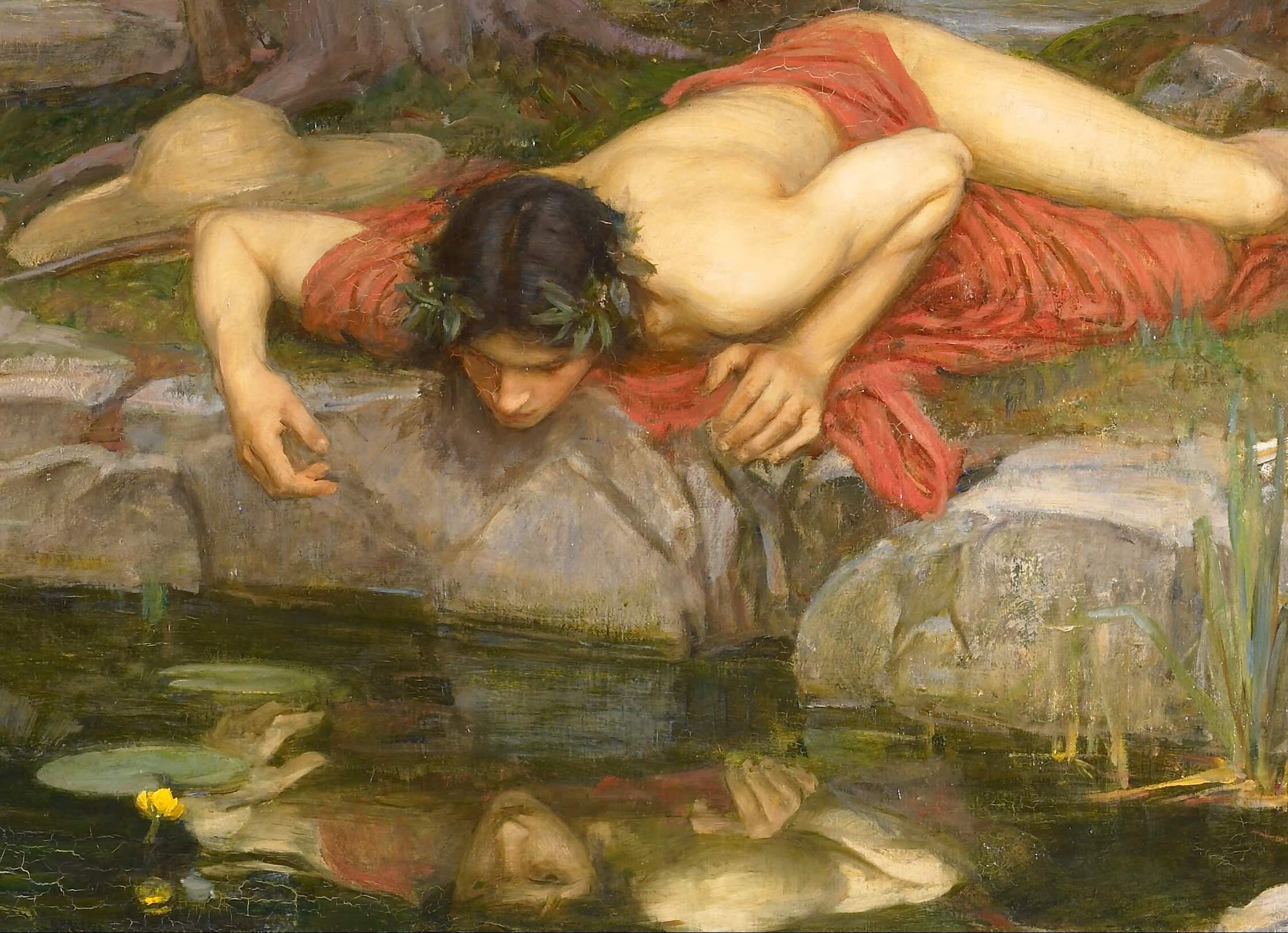

La sociedad de los Narcisos muertos

La confusión que ciega a tantos deriva del relativismo que siembran las redes. La semana pasada mencioné al pasar el mito de Narciso. Como ya no se puede dar un conocimiento por sentado, prefiero hacerlo expreso: me refiero al joven bellísimo de las leyendas griegas, de cuyos rasgos se enamoraban todos, hombres y mujeres por igual. El tipo se volvió tan engreido, que la diosa Némesis —encarnación del principio moral de la justa indignación—, decidió castigarlo. Hizo que se enamorase de su propio reflejo en un estanque, donde Narciso terminó cayendo... y ahogándose.

Los celulares funcionan hoy como el estanque de Narciso: le devuelven a cada usuario un reflejo idealizado. Les dicen que son perfectos y que por ende no deben hacer nada para mejorarse, que todo lo que desean les llegará en tiempo y forma porque el sistema funciona bien y ellos, como sus hijos dilectos, merecerán lo mejor de su parte. Por eso no crean ni producen nada: ni ideas, ni movimientos, ni obras, ni tendencias. Por eso no rompen nada, tampoco — porque creen que todo está marchando acorde al plan. Simplemente esperan. Hacen tiempo (o lo pierden, según se vea), mientras esperan. Eso explica testimonios como los de esta semana, donde un flaco decía que la economía andaba bien a pesar de que él estaba desocupado y unos pibes de 17 justificaban que sus padres se hubiesen quedado sin laburo. Mientras tanto, caen de los techos obreros de 75 años —como ocurrió en Guaymallén, Mendoza— y la sociedad se polariza cada vez más, como sugieren Paz y Rudy, entre "los que están en la bicicleta financiera y los que están en la bicicleta del delivery".

Costó siglos que la humanidad llegase a la aceptación de la idea de que no existían verdades absolutas, como las que imponían las religiones. Después de mucho tironeo, se entendió que nuestras verdades acotadas bastaban para garantizar el funcionamiento civilizado de una sociedad, sin necesidad de apelar a intermediarios con lo divino. Lo que no podía ser demostrado científicamente se sometía a discusión, hasta alcanzar un consenso. (Las leyes, por ejemplo, no son una verdad: son convenciones que aceptamos y a las nos sometemos, mientras insistimos en mejorarlas.)

Pero la convivencia se vuelve imposible en un sistema que pregona que la medida de todas las cosas sos vos: no tus padres ni tus vecinos, no el médico ni la maestra, no tu jefe ni tu cliente, no una comunidad y ni siquiera la sociedad entera, sino vos. Que podés elegir, entre las verdades de la ciencia, la que te cierra, y rechazar las que no. Que no reconocés ni contás con institución alguna —si oís la palabra derechos, preguntás con qué se comen—, porque lo reducís todo a una transacción entre privados. Que no tenés noción de futuro ni proyectás a largo plazo, porque toda tu vida —como el servicio de Internet— es un hoy constante, plástico, sin interrupciones.

Las pantallitas pulverizaron la noción de verdad, incluyendo a aquellas con cuya demostración científica o matemática contábamos. Ya no hay diferencia entre hecho y opinión, entre dato y fantasía. Todo vale exactamente lo mismo, o sea poco, por no decir nada. Y en este nuevo consenso que nos ha sido impuesto —como regía la lex militaris durante la dictadura—, la sociedad se torna un imposible. Se disgrega porque no es viable un consenso entre cinco, cinco mil, cinco millones de personas que hablan idiomas diferentes y sostienen creencias individuales. Dejamos de ser seres gregarios para volvernos mónadas, sustancias indivisibles y a la vez impenetrables, viviendo cada una en su realidad tallada a medida. Toleramos la abolición de leyes que garantizaban derechos esenciales porque ya no queremos atenernos a leyes que nos igualan a otros — queremos vivir según nuestra propia ley, como en el pasado, como en el Far West. (En The Lowdown, sin ir más lejos, se cuenta de un culto evangélico que excluye a todo ser humano que no sea blanco. Esa es la idea que predomina en estos tiempos, lo más parecido a un ideal que se insinúa en muchos cerebros llenos de bruma. Se reivindica la "libertad" de encerrarse en un territorio propio, tanto físico como mental, donde la diversidad esté prohibida y uno sea amo y señor de decir que ahí adentro la gravedad no existe y que el agua no moja.)

El Lee Raybon de la serie suena a anacronismo porque se niega a dar por abolidas las verdades. Que siguen estando allí donde estaban, dispuestas a prestar el servicio de siempre — clarificar, ordenar. Pero por supuesto, la obcecación de Raybon no lo convierte en un iluminado. Está más cerca de ser un Quijote —lleno de defectos, profundamente inadecuado— que de ser un paladín. Pero cuando la oferta no abunda, uno se agarra de lo que tiene a mano, ¿o no? Y entre los que están horrorizados pero no saben qué hacer, y los que están en posiciones de poder pero no hacen otra cosa que proteger su culo, me quedo con los Lee Raybon de este mundo. Prefiero al que intenta a pesar de la posibilidad de equivocarse, a aquel que no intenta nada. Prefiero al que privilegia la experiencia sensible a la pseudo-experiencia digital. (El piloto de la serie se llamaba The Sensitive Kind, como terminó llamándose el capítulo final. La serie de Sterlin Harjo es un homenaje a lo que podríamos llamar, dolinescamente, los hombres y mujeres sensibles. Como el Lee Ray Chapman a quien Harjo estimaba. Como el imaginario Dale Washberg. Gente que no ha dejado de creer que un mundo mejor es posible... y de actuar en consecuencia.)

Esto tampoco significa que salgamos a la pesca de idealistas. Conozco a demasiados que se disfrazan de principistas, para disimular que son despiadados. (Hay mucho lowdown por esos lares: gente vil, despreciable, ruin.) Lo bueno de un personaje como Lee Raybon es que no se trata de alguien particularmente excepcional. No lo distinguen sus talentos, sino apenas su decisión de no ser indiferente ante la injusticia. Y eso hace que no sea tan difícil dar con un Lee Raybon entre nosotros, o mejor aún: que cualquiera de nosotros emule a Lee Raybon.

El Lee Raybon de The Lowdown aspira a lo grande —como dice el Indio: está bien que los sueños sean grandes, para que uno no los pierda de vista—, pero cuando llega la hora, negocia con la realidad como el mejor. Sobre el final, no teme sentarse cara a cara con un adversario, con tal de obtener algo que, mediante un acto de justicia, beneficiará a mucha gente. El camino hacia ese resultado ha sido arduo, sin duda: lo han cagado a palos, estuvo al borde de la muerte, metió una pata con consecuencias trágicas. Pero aun así consiguió lo que quería, porque ante una injusticia decidió no seguir de largo y conservó, así, la admiración de su hija y la posibilidad de seguir viéndose al espejo sin sentir desprecio. Termina sin un mango como al principio, es cierto. Pero prefiero su destino al de la persona que lo decepciona y termina cantando en un karaoke, pasada de copas.

A esta altura, imagino que alguno o alguna estará diciéndo: "Pero cómo... ¿No era que mirabas películas y series para distraerte de esta realidad?" Para ser honesto, no es así como funcionan en mi caso. Permiten poner al mundo en pausa, sí, pero al rato empiezan a resonar en la clave de mi realidad, me ayudan a reconsiderarla desde otro punto de vista. Son como un prisma, un objeto de cristal facetado que primero fascina en sí mismo —por su forma, por el modo en que descompone la luz— y que a continuación permite ver el mundo de un color diferente.

Me hizo bien ver The Lowdown. Porque me entretuvo, porque me hizo reír, porque está llena de personajes carismáticos, porque me dio ganas de volver a leer novelas de Jim Thompson. (Si les gustan los policiales noir y no lo leyeron nunca, no pierdan un minuto.) También me gustó porque me descubrió a Lee Ray Chapman y el concepto de truthstorian. Pero ante todo, me hizo bien porque me convenció de que contar la verdad —aunque sea la verdad que está a mano— sigue valiendo la pena. ("La verdad permite sanar", dijo por ahí Sterlin Harjo hablando de su serie, y yo estoy de acuerdo. La verdad cura aunque arda, mientras que la mentira gangrena.) Y en último término me hizo bien al recordarme que, como a Lee Raybon, la injusticia sigue produciéndome indignación.

Cuando la tengo delante, no consigo cruzarme de brazos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí