En estos días me veo tironeado por dos necesidades contradictorias. Por un lado, siento que deberíamos dejar de explicar, de interpretar, al fenómeno Mirrey, y pasar a las acciones concretas. La velocidad de la destrucción que está aplicando a las instituciones de la democracia y el estrago que produce sobre la vida de la mayoría de los argentinos —en particular de los más vulnerables: viejos, enfermos graves, hambrientos— torna urgente una reacción concreta, física, para acotar el daño antes de que se vuelva inconmensurable. Pero al mismo tiempo —quizás, en mi caso, porque no me considero un dirigente político convencional: soy un escritor, especular con la imaginación es mi oficio—, tengo la convicción de que sigue siendo imperioso entender lo que está pasando. No porque haya que sacarle la ficha al actual Presidente —ningún diagnóstico o definición, por ocurrente que sea, cambiará nada—, sino porque es imprescindible entender cómo llegamos acá. No es Mirrey quien debe ser descifrado. Somos nosotros los que nos debemos una introspección, la respuesta concreta a la pregunta sobre qué hicimos tan mal, qué curvas nos comimos y en qué ingenuidades incurrimos, para permitir que este energúmeno llegase a la Casa Rosada.

Lo primero sería asumir que este fenómeno no se da en el vacío, que no es otra de las extravagancias con las que Argentina ama llamar la atención del mundo. Ocurre en un marco internacional que lo habilita y lo cobija. Estamos viviendo al filo de una catástrofe mundial como no había vuelto a darse desde la Guerra Fría y la Crisis de los Misiles. La economía sigue pedaleando a toda velocidad hacia el precipicio de un estallido, convivimos con la guerra Rusia-Ucrania que en realidad es Rusia-versus-Occidente, asistimos en tiempo real a un genocidio en Gaza y además —como si esto fuera poco, diría un vendedor ambulante—, seguimos acelerando en la dirección de una catástrofe climática. Hablo de fenómenos complejísimos, que no pueden ser explicados en la extensión de un tweet. Pero entre las explicaciones posibles, una que no debería faltar es la siguiente: todas estas cosas confluyen, se han tornado posibles, porque las toleramos, nos acostumbramos a la excepción que suponen, naturalizándolas. Se convirtieron en música funcional, lo que suena de fondo sin perturbar, mientras nos abocamos a cosas que consideramos más importantes.

Hace algunas semanas les hablé de Zona de interés (The Zone of Interest, 2023), la película de Jonathan Glazer que recrea la vida cotidiana de la familia Höss, cuyo pater, Rudolf, era el tipo que dirigía Auschwitz. Los Höss ocupaban una casa primorosa con huerto y piscina, entre otras ammenities. Uno de los muros que la delimitaba era la medianera que separaba del campo de concentración. Es decir, vivían expuestos al humo de los crematorios, a los gritos de dolor, a los disparos con que se ultimaba a los prisioneros que ignoraban una orden o simplemente ya no daban más.

El domingo pasado, Zona de interés ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Y cuando subió al escenario, Glazer dio un discurso que cortó la manteca de la frivolidad imperante como un cuchillo caliente. Fueron palabras tan meditadas como valientes. Esto es lo que dijo:

"Todas nuestras decisiones (respecto del film) fueron tomadas para reflejarnos e interpelarnos en el presente — no para que se dijese: 'Miren lo que hicieron entonces', sino: 'Miren lo que estamos haciendo ahora'"

"Nuestra película muestra adónde nos conduce la deshumanización cuando está desatada. Le ha dado forma a la totalidad de nuestro pasado y de nuestro presente".

"Estamos aquí como hombres que se rehusan a que tanto su esencia judía como el Holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha generado conflicto para tanta gente inocente. Ya se trate de las víctimas que produjo Hamas el 7 de octubre o del persistente ataque sobre Gaza, para todas las víctimas de esta deshumanización, (la pregunta es:) ¿cómo resistimos?"

El discurso de Glazer produjo un escándalo que se ha ido acrecentando con los días. Sin duda se convertirá en un hito en términos históricos. Muchos lo vituperaron porque, ya sea por déficit en materia de comprensión de textos o por mala leche, dieron por bueno que renunciaba a su condición de judío cuando sólo se negó a que la ultraderecha de Israel siguiese utilizándola para justificar la ocupación de Palestina. En esencia, lo que no toleraron es que Glazer se atreviese a decir que lo que su película muestra no es parte del pasado, ni un hecho histórico con copyright que sólo puede explotar Israel, sino una lamentable tendencia humana que vuelve a estar en alza en estos tiempos — y a la que el actual Estado de Israel no es ajeno.

Por supuesto que Zona de interés fue concebida, filmada y terminada antes de que ocurriese el ataque de Hamas y la destrucción de Gaza. Pero Glazer entendió que los hechos resignificaban su película, que subrayaban su relevancia en el mundo de hoy. Y el domingo tuvo el coraje de señalarlo y de hacerse cargo.

Pocos días después, Naomi Klein publicó un artículo al respecto en el diario inglés The Guardian. Reproduzco algunos párrafos, porque sus razonamientos me parecen impecables.

"'El genocidio se convierte en música funcional en sus vidas': así es como Glazer ha descrito la atmósfera que intentó capturar en su film, en el cual los personajes se ocupan de sus dramas cotidianos —chicos con problemas para conciliar el sueño, una madre difícil de satisfacer, infidelidades casuales—, a la sombra de columnas de humo que vomitan restos humanos. No es que esta gente no sepa que una máquina de muerte a escala industrial zumba al otro lado del muro de su jardín. Simplemente han aprendido a llevar adelante vidas contentas con el genocidio como música funcional".

(El término que usó Glazer es ambient, en referencia a la música electrónica sin voces ni ritmo que se usa para crear una atmósfera, un fondo sonoro que nunca llama la atención sobre sí mismo. Yo traduje acá como música funcional, simplemente para que la imagen se comprendiese mejor.)

Sigue Naomi Klein:

"Glazer ha subrayado repetidamente que el tema de su film no es el Holocausto, con sus horrores conocidos y particularidades históricas, sino algo más duradero y penetrante: la capacidad humana de convivir con holocaustos y otras atrocidades, de hacer las paces con ellas, de beneficiarse con ellas. Él quiso que su film provocase pensamientos inquietantes. Ha dicho que percibió que 'el mundo se estaba oscureciendo a nuestro alrededor, y tuve la sensación de que debía hacer algo que hablase de nuestras similitudes a los perpetradores, antes que a las víctimas'".

"Una de las escenas más memorables tiene lugar cuando llega a la casa un paquete con ropa y lingerie robada a los prisioneros del campo. La mujer de Höss, Hedwig (interpretada por Sandra Hüller de una manera que es casi demasiado convincente) decreta que todos, incluyendo a sus sirvientes, pueden elegir una prenda. Ella se queda un tapado de piel, y hasta se prueba el lápiz labial que encuentra en uno de sus bolsillos".

"Es la intimidad de la maraña que los une a los muertos lo que resulta tan escalofriante. Y no se me ocurre cómo alguien puede ver esa escena y no pensar en los soldados israelíes que se filmaron a sí mismos hurgando entre la lingerie de las palestinas cuyas casas estaban ocupando en Gaza, o fardándose de robarles zapatos y joyas para sus novias, o sacándose selfies con los escombros de Gaza de fondo. (Una de esas fotos se hizo viral después de que el escritor Benjamin Kunkel le agregase a modo de epígrafe: 'The Zone of Pinterest'.)"

"Hay tantos de esos ecos con el presente que la obra maestra de Glazer se siente más como un documental que como una metáfora. Es como si, al filmar Zona al estilo de un reality show, con cámaras ocultas en toda la casa y en el jardín (Glazer se ha referido a su film como 'Gran Hermano en la Casa Nazi'), la película anticipó el primer genocidio transmitido en vivo, la versión filmada por sus perpetradores".

"Zona ofrece un retrato extremo de una familia cuya vida plácida y bonita fluye directamente de la maquinaria devoradora de vida humana que tiene lugar al otro lado de sus muros. Pero a la vez, y del modo más enfático, establece que no se trata de gente que está viviendo en negación: ellos saben lo que está ocurriendo en el campo, de hecho hasta sus niños juegan con prótesis dentales que fueron arrancadas de las bocas de los prisioneros. El campo de concentración y la casa familiar no son entidades separadas: están ligadas".

"Todos aquellos a quienes conozco y han ido a ver el film no pudieron pensar en otra cosa que en Gaza. Pero esto no significa que se trate de una comparación con Auschwitz en ratio de uno a uno. Ningún genocidio es idéntico a los otros. Pero alguna de sus pautas —el muro, el ghetto, el asesinato de masas, la voluntad de exterminio expresada una y otra vez y la humillación deliberada— se están repitiendo".

"Del mismo modo, también, se están repitiendo las formas en que el genocidio se convierte en ambient, el modo en que aquellos de nosotros que estamos un poco más lejos de los muros podemos bloquear las imágenes, y mutear los gritos, y simplemente... seguir adelante".

"¿Qué hacemos para interrumpir el momentum de esta trivialización, de esta normalización? Esa es la pregunta con la que tantos de nosotros bregamos ahora. Mis estudiantes me la formulan. Yo le pregunto a mis amigos y colegas. Muchos responden: protestar de forma incesante, desobediencia civil, votos 'no comprometidos' [se refiere a aquellos que, en la interna demócrata, castigaron a Biden por no frenar a Israel], interrumpir eventos, envío de ayuda humanitaria a Gaza, colectas para refugiados, obras de arte radical. Pero eso no alcanza".

Naomi Klein cierra su texto recordando el sacrificio de Aaron Bushnell, que se prendió fuego hace dos semanas en la puerta de la Embajada de Israel en Washington, y citando el texto con el que justificó su decisión:

"Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿qué habría hecho si me hubiese tocado vivir durante la esclavitud? ¿O en el sur de la era de Jim Crow? ¿O durante el apartheid? ¿Qué haría si mi país estuviese cometiendo genocidio? La respuesta es: ya lo estás haciendo. Ahora mismo".

Bully bully

Parte del asunto pasa por ahí. Están ocurriendo cosas cada vez más graves, más intolerables, porque las consentimos. Millones y millones de seres humanos, comportándonos como nerds de escuela primaria a la que un bully de manual agrede y humilla, cada día un poco más. Y en lugar de plantarnos, de rebelarnos, incorporamos el escarnio en silencio y lo aceptamos como la nueva normalidad. ¿No se parece esto a lo que hicieron tantos judíos europeos, que asimilaron una indignidad tras otra diciéndose que los nazis no podían ir mucho más lejos? ¿Suena casual que algunos de los causantes del actual estado de cosas —Trump, Netanyahu, Bolsonaro, Bukele— actúen como bullies en la vida real? (No conozco la historia de sus infancias, pero no me extrañaría que hayan sido bullies desde chicos.)

Pero nosotros no somos niños. No estamos solos ni indefensos. Por ende, el argumento infantil no resiste el menor análisis como excusa.

En 1919, el periodista John Reed publicó una crónica de la revolución bolchevique que tituló Diez días que estremecieron al mundo. En no demasiado tiempo, imagino, alguien publicará entre nosotros algo que podría llamarse Cien días que estropearon a la Argentina. Porque, a dos días nomás de que se cumpla el número redondo de jornadas que suma como Presidente, las calamidades que Mirrey ha desatado aquí pondrían rojo de envidia al mismísimo Atila. El tipo se está cargando las instituciones democráticas —salvo al Poder Judicial, porque es el menos democrático de los poderes— a la vez que nos está poniendo al filo de una catástrofe humanitaria de dimensiones nunca vistas. Yo soy un tipo grande, recuerdo lo que era vivir en dictadura. Pero, más allá de las diferencias obvias (ningún genocidio es idéntico a los otros, como dice Naomi Klein), no he experimentado nunca un tiempo más aberrante que este. Somos —y apelo aquí a un título del cine argentino que tanto le gusta a Mirrey— pasajeros de una pesadilla.

Durante la dictadura, el horror era prácticamente imperceptible —¡ambient!—, y eso facilitaba vivir como si nada muy fuera de lo común estuviese ocurriendo. Pero Mirrey usa el horror que genera su régimen de la forma contraria: no como ambient, sino como una ensordecedora y metálica música industrial que no podés dejar de padecer ni aunque llenes tus orejas de cera. Y precisamente por eso, torna imposible la excusa de que no te das cuenta de lo que está pasando. La única forma de no advertir lo que está ocurriendo es estar muerto, porque hasta siendo sordo percibirías que todo vibra a tu alrededor.

La psicología de la conformidad es una mierda a la cual todos estamos expuestos. Por eso Glazer se preocupó por aclarar que los personajes de su film no son monstruos sino "burgueses no pensantes, trepadores sociales", gente que —agrega Naomi Klein— "consigue convertir la maldad profunda en ruido blanco". Y el sustrato de esas decisiones de vida es el convencimiento de que, o bien la situación horrorosa que viene desarrollándose puede convenirme en términos económicos o profesionales —habla un tipo que descubrió hace muy poquito que su tío materno colaboró como economista con la dictadura—, o bien que está en condiciones de sobrellevar el chubasco sin ahogarse.

Pero la realidad dice otra cosa. En menos de cien días, Mirrey consiguió perjudicar de un modo u otro a la absoluta mayoría de los argentinos. ¡No dejó casi a nadie sin joder! La cantidad de argentinos que ha sido beneficiada por sus políticas es literalmente un puñado — la inmensa minoría. Y todo está planteado a la luz del día para que la extensión de estos daños se profundice y multiplique con el correr de las semanas. Razón por la cual sería necio que cualquier laburante o laburanta argentinos presuman que a ellos no les va a tocar, o que aunque les abollen la carrocería van a terminar ilesos. Cuando se detona un cataclismo tan grande como el que Mirrey puso en marcha, prácticamente no hay escape. De un modo u otro la vas a ligar, pero además la vas a ligar feo.

Si me permiten, quiero recurrir a una experiencia personal como prueba de lo que acabo de decir. Yo sé que, en términos económicos comparativos, soy un privilegiado en estos días. (Eso no quita que, como le ocurre a tantos otros millones de compatriotas, ya cuente varios meses sobre mis espaldas en los que la guita se agota antes del fin del mes.) Pero es posible que esté en condiciones de apechugar, de ajustarme hasta donde pueda y capear el temporal hasta que la lluvia amaine. Pero aún así no estaría a salvo de los coletazos de la crisis generalizada, porque nadie lo está. Y de hecho acabo de ligar uno de sus chicotazos. El sábado 9 mi compañera fue a hacerse chequear por tercer día consecutivo a uno de los sanatorios que nos corresponde por obra social. Arrastraba síntomas de dengue pero le habían dicho que debía esperar 72 horas para hacerse el testeo. Ese sábado advirtieron que las plaquetas de su sangre estaban en las 18.000. Una proporción normal está entre 150.000 y 450.000 por microlitro de sangre. El diagnóstico fue dengue hemorrágico, que es la más jodida de sus encarnaciones.

La metieron en terapia intensiva de los pelos y empezaron a trasfundirle plaquetas. Por suerte salió del pozo y ya está en casa, pero bien pudo no haberlo hecho. "La sacaste barata", le dijo el médico en mi presencia.

Yo sé que alguno de ustedes estará pensando: bueno, que te pique un mosquito es una fatalidad, algo que puede pasarle a cualquiera. Permítanme disentir. Una fatalidad es que te caiga un rayo encima cuando caminás por la calle. Pero que te ponga al borde de la muerte una enfermedad que asociamos a lugares tropicales miserables y sucios y lo haga en la ciudad más rica del país, no es un accidente: es la consecuencia de un Estado que incumplió con sus obligaciones más elementales, exponiéndonos a pestes del subdesarrollo más profundo que creíamos desterradas o al menos controladas. Los mosquitos del dengue no son un albur: son consecuencia directa de la pauperización salvaje a la que nos está sometiendo este gobierno. En una ciudad como Buenos Aires, debería ser como mucho un fenómeno mínimo, marginal. Sin embargo, durante los días que frecuenté el lugar de internación, la guardia estuvo atestada de gente con síntomas de dengue a toda hora, y los médicos de ese servicio convocaban a los médicos de las demás áreas porque estaban desbordados y necesitaban más manos de las que disponían. No eran imágenes de la París del Río de la Plata, créanme: eran imágenes de La peste de Albert Camus.

(Lo de mi compañera ocurrió en CABA, como les dije, pero eso no supone diferencia: las autoridades nacionales y locales son la misma mierda con distinto moño. A Verbitsky le gusta decir que Jorge Macri es "el primo inteligente", pero mi familia ya ha comprobado en carne propia que es el primo tan cretino, insensible y criminal como el otro. Mis hijos más pequeños podrían ser huérfanos hoy, porque, a excepción de las zonas privilegiadas por sus negociados inmobiliarios, en los 17 años que el PRO lleva gobernando la ciudad —más sucia, hedionda y descuidada que nunca— la ha convertido en un suburbio de Calcuta.)

Pero retomo el razonamiento que me trajo hasta aquí. En condiciones de vulnerabilidad extrema —económica, sanitaria, habitacional, educativa, laboral—, las posibilidades de que la crisis haga la vista gorda con uno se reducen al mínimo. Algún palazo, o muchos, vas a ligar. Los únicos que están habilitados para zafar son aquellos que ganan mucho dinero y sólo circulan por zonas con seguridad reforzada. Cuando aumente el delito y la violencia callejera —fenómeno directamente proporcional a la miseria—, ¿diremos que es una fatalidad también, o lo reconoceremos como derivado de las políticas socio-económicas que están imponiéndonos?

Ninguno de nosotros está a salvo en esta circunstancia. No se engañen.

Pero aun si insistiésemos en minimizar las consecuencias prácticas de lo que está pasando, no hay forma de que ignoremos el escándalo constante en que incurre públicamente el Presidente. Esta semana, nomás, celebró un tweet que proponía colgar a su propia Vicepresidenta en la Plaza de Mayo, y otro que decía: "La democracia es una gran mentira". ¿Se dimensiona la gravedad que supone el hecho de que un Presidente democrático aplauda la idea de matar a su Vice y reniegue de la democracia que no sólo lo puso donde está, sino a la que tiene la obligación de defender? ¿O tenemos que aceptar que, tratándose de tweets, no puede otorgárseles más importancia que la que merece un chichoneo? Toda expresión pública de un Presidente o Presidenta es relevante, aunque circule vía paloma mensajera. Pero este insiste en conducirse no como el representante de todos los argentinos sino como "el pequeño gran matón de la Internet", según —para mi particular divertimento— lo definió Cristina días atrás, citando una canción del Indio.

No Javo pero sos el presidente elegido democráticamente pic.twitter.com/yWQhlcBR0J

— Iñaki (@vasconinja) March 14, 2024

En consecuencia, lo de Mirrey es totalmente improcedente e inaceptable. Ni siquiera los bullies que mencioné antes se atreverían a hacer algo semejante en sus países, a sabiendas de que se comerían un proceso de destitución a la velocidad del rayo. Pero nosotros nos bancamos cualquier cosa. ¿Cómo es posible? Ya ni siquiera se trata de conservar la dignidad. ¿Tan poco apego a esta vida tenemos? ¿Tan poco valoramos la salud física y mental de las personas a las que decimos amar?

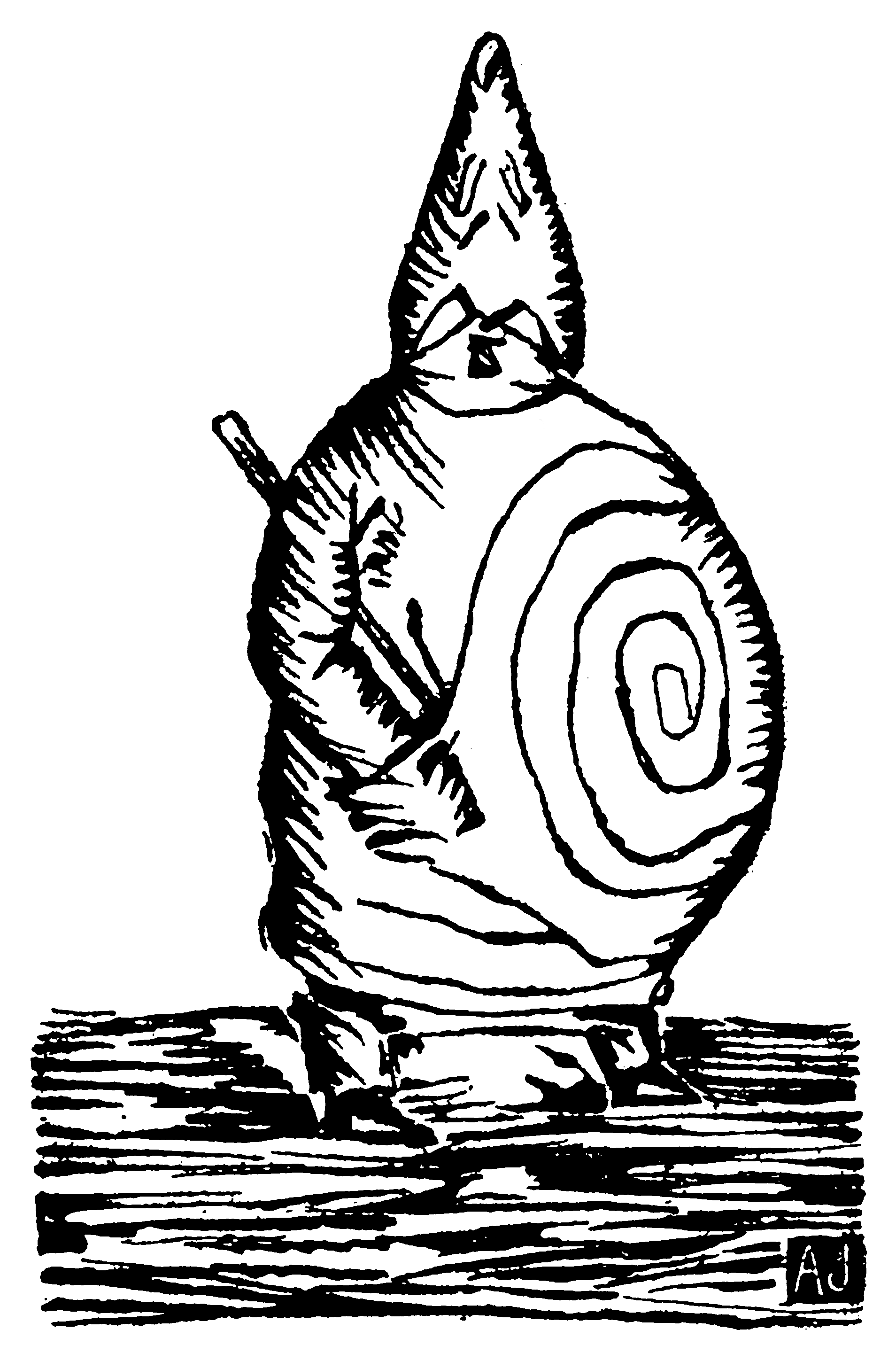

El comportamiento de Mirrey es tan grotesco y horripilante que me recordó a Ubú rey, la obra que Alfred Jarry estrenó en 1896, cuando apenas tenía 23 años. Imagino que la mayoría de ustedes la conoce de nombre apenas, así que los pongo en autos brevemente. Es una farsa salvaje que a menudo incursiona en el absurdo y esencialmente se mofa de un personaje patético —el Ubú del título— cuya única característica es el apetito por el poder absoluto, a cualquier precio. De algún modo parodia a los grandes villanos de las tragedias shakespirianas: Ubú es un Macbeth maravillosamente incompetente. Un idiota con iniciativa, como sostienen que dijo Napoleón y creo que Perón repitió alguna vez, que deja a su paso un tendal de destrucción. El tipo mata al rey de Polonia para llegar al trono, se malquista con Dios y María Santísima, tiene el tupé de pensar que puede vencer a los rusos en una guerra, es traicionado por su mujer —que le chorea toda la guita y se le pianta— y termina vencido, solo y atacado por un oso.

Miren lo que dice de Ubú la escritora, dramaturga y académica sudafricana Jane Taylor, y díganme si no parece estar hablando de Mirrey: "El personaje central es notorio por la forma infantil con la que se relaciona con el mundo. Ubú habita un dominio de codiciosa auto-gratificación". La entrada que la edición en inglés de Wikipedia le dedica a la obra dice además que Ubú es "la metáfora que Jarry empleó para definir al hombre moderno, es un anti-héroe — gordo, feo, vulgar, glotón, grandioso, deshonesto, estúpido, carente de sustancia, voraz, codicioso, cruel, cobarde y malvado".

El problema es que, en la vida real, cuando un personaje así llega al poder, reírse de él alivia momentáneamente pero no sirve de mucho a efectos prácticos. En todo caso, los que resultamos burlados somos nosotros, por el hecho de haber elevado a esa dignidad —y de consentir que siga allí— a alguien inmerecedor de responsabilidad semejante.

Por eso debemos pensar cómo permitimos que se nos condujese de las narices hacia esta circunstancia extrema y humillante, pero —esto es lo fundamental— llevarlo a cabo mientras movemos las cachas. Reflexionar, sí, pero en acción, porque el tiempo de que disponemos para la autodefensa se está agotando. Y porque no son los políticos los que nos van a salvar de este atolladero. Llegado el momento, le darán formato institucional a la intención de cambio verdadero que expresemos en las calles, pero no liderarán. Este asunto no está en sus manos, sino en las nuestras. Cuando arremetamos, acompañarán. Pero no podemos esperar a que tomen la iniciativa. Ni podemos seguir esperando. Es una ingenuidad insistir en protestas acotadas constantes, que facilitan la tarea de los represores. Hay que coordinar manifestaciones que los ahoguen por su volumen, de modo que reprimir a semejante masa se torne una imposibilidad material.

Esta semana escuché a un comediante trans, DeAnne Smith, decir algo que me pareció lo más realista y sensato que he escuchado en mucho tiempo, y que comparto ciento por ciento: "Cualquier cosa que hoy esté por debajo de la convocatoria a una revolución global se siente un poquito auto-indulgente, ¿no les parece?"

Eso. ¿No les parece?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí