UN MONTÓN DE LUZ

Tres películas de Adolfo Aristarain y lo que sugieren sobre la evolución, o no, de la vida en este país

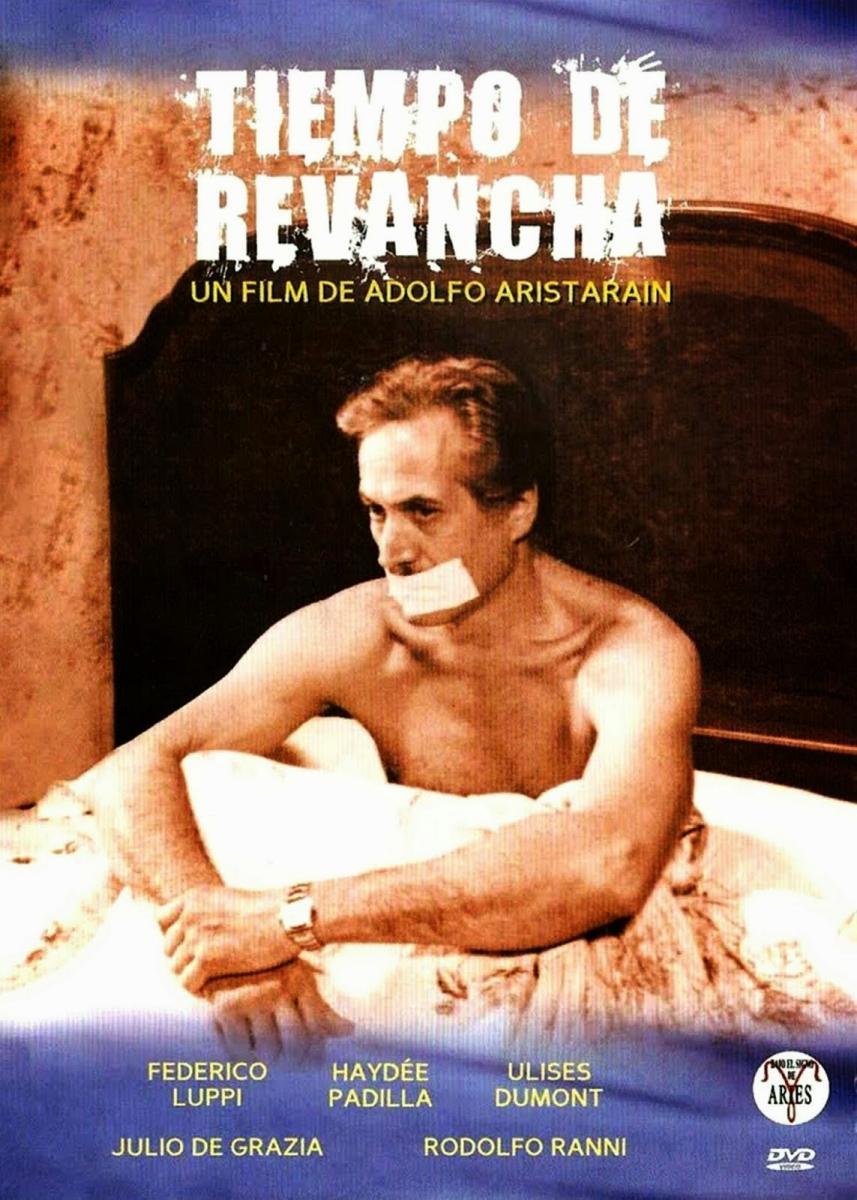

Días atrás alguien dijo algo que sacudió mi disco rígido y me hizo pensar en Tiempo de revancha. ¿Se acuerdan de la película que consagró a Aristarain? Si no la tienen presente, y si no la vieron o quieren volver a verla, es fácil encontrarla: está en YouTube en versión completa. En mi memoria la tenía asociada a la dictadura. En efecto, es del '81. Puede que haya sido una de las razones por la que acudí en aquel momento a ver la película de un cineasta a quien prácticamente desconocía (por entonces sólo había dirigido La parte del león y las dos dedicadas a La playa / La discoteca del amor): en aquel contexto su título proponía un desafío, algo que hacía falta decir aunque más no fuese con esa excusa — la de repetir el título de una película nueva. Dios sabe cuánto necesitábamos desafiar a aquel poder asfixiante. Con tal de echar alguna brasa a nuestra rebelión interior —que, a la fuerza, era muda—, cualquier bondi nos dejaba bien.

Tiempo de revancha era la historia de Pedro Bengoa (Federico Luppi), un ex sindicalista que escapó raspando de la persecución de los '70. Desilusionado por la política —la única vez que habla del asunto, se queja de que sus compañeros lo dejaron solo—, apela a una empresa para que lave su currículum; en el país de las listas negras, necesita limpiar su pasado para apuntarse un trabajo que pague mejor que las changas que hace desde que lo mandaron a la banquina. Bengoa es hijo de un inmigrante inflexible, de obvio pasado de izquierdas, que no le perdona a Pedro que prefiriese quebrarse a morir con honra. Pero Pedro no quiere más lola. Sólo aspira a bajar la cabeza y cobrar siempre la misma platita a principio de mes.

La especialidad laboral de Bengoa no es sopa: experto en explosivos, consigue conchabo en una empresa llamada Tulsaco —cambiás Texas por Tulsa, y ahí tenés— que explota una mina de cobre en el sur. Allá se reencuentra con un viejo compañero de militancia, Bruno Di Toro (Ulises Dumont), que también lleva años tratando de pasar desapercibido pero tiene un plan para salir de perdedor: amañar una explosión para que parezca accidental, fingirse mudo a causa del trauma y demandar a la empresa. Di Toro propone a Bengoa sumarse al ardid, pero al principio Pedro se rehusa. Su idea era otra por completo: alejarse del mundanal ruido, cortarla con la zozobra de los últimos años. Pero a medida que la empresa le refriega en la jeta su inescrupulosidad —obligándolo a emplear mayor carga explosiva de la necesaria, para apurar el proceso—, Bengoa se desplaza a una zona perturbadora donde cagar a Tulsaco y hacer justicia se confunden hasta parecer lo mismo. La pérdida de dos compañeros lo impulsa a cruzar un límite. ¿Quién puede sentir culpa, esquilmando a una empresa que mata empleados porque le sale más barato que frenar su ritmo?

Entonces se asocia a Di Toro. Pero algo sale mal a la hora señalada y ahora es Bengoa quien toma la posta y decide jugar al oficio mudo. Sus motivaciones son turbias —tomarse revancha por sus compañeros, por Di Toro y por él mismo; la satisfacción de humillar a un poder superior, a una corporación, a una jerarquía—, pero todas apuntan en la misma dirección. Y así aplica la tozudez de su ascendencia a cerrar el pico incluso cuando se sabe a solas, hasta convencer a Dios y María Santísima de que su mudez es verdadera y con esa excusa arrancarle a Tulsaco una compensación medida en dólares. Por las noches, Bengoa se tapa la boca con cinta adhesiva para no permitirse un sonido ni aún dormido. Una práctica —una imagen— que me inquietó desde el '81, por lo que representaba. Todos estábamos con Bengoa, queríamos que se saliese con la suya, que cagase al poderoso sin escrúpulos. (El corte de manga que le hace al CEO de Tulsaco sigue produciendo una descarga de placer que linda con lo orgásmico.) Pero al mismo tiempo, que Bengoa decidiese hacerse a sí mismo lo que el poder nos estaba haciendo a todos por la fuerza —taparnos la boca, enmudecernos— era un hecho de signo equívoco. ¿Qué clase de rebelión sería una en la que voluntariamente aceptásemos hacernos a nosotros mismos la violencia que hasta entonces nos hacían? Convertir la represión en auto-represión, ¿era una rebelión posible, o apenas una versión perversa de la sumisión?

En aquel entonces teníamos una necesidad tan grande, físicamente dolorosa de obtener algún tipo de triunfo, que no vimos sino el vaso medio lleno. Bengoa se imponía, le pegaba al enemigo allí donde le dolía más: le sacaba guita. (Que en la película no hubiese referencia alguna al gobierno se interpretó como prudencia política, pero con el correr del tiempo se reveló pura ganancia: en Tiempo de revancha no hay intermediarios, el villano no es el fantoche militar sino su dueño, no la marioneta sino el titiritero — el poder económico.) Por eso no pensamos, no quisimos pensar en lo que Bengoa paga al fin para imponerse. Como tantos que estábamos vivos y conscientes ya entonces, aceptamos un precio atroz a cambio de la supervivencia: auto-mutilarnos para no sucumbir. Por supuesto, hablo de mutilaciones simbólicas en la mayoría de los casos, pero ablaciones de todos modos. La lógica del lobo que cayó en la trampa: si se lo piensa bien, es preferible cortarse una pata con los propios dientes y huir antes que morir engrillado. Pero no sería saludable ignorar o minimizar el costo. Y fuimos millones los que perdimos un cacho, los que entregamos un pedazo del alma para no ser triturados por completo.

Aun disminuidos, aun demediados, sobrevivimos. Y —esto es lo más importante— sin caer en la negación. Muchos prefirieron seguir adelante como si no hubiese pasado nada, pero fuimos más, muchos más, los que aprovechamos la libertad conseguida a tan alto precio para reclamar justicia, los que toleramos mutilarnos todo menos la capacidad de experimentar sagrada indignación. Por eso es tan satisfactoria la escena en que Bengoa visita a Ventura, el CEO de Tulsaco. El tipo es tan repugnante, y de un modo tan familiar (tan Esteban Bullrich, tan Etchevehere, tan González Fraga, tan Soledad Acuña, tan Prat-Gay, tan Mugricio), que empuja a Bengoa a cruzar otro límite y dinamitar la negociación. Munido de una tableta rudimentaria, con teclado que le permite escribir para que una voz robótica reproduzca el texto, Bengoa repite la frase que debemos tener a mano cada vez que el poder quiere comprarnos por chirolas.

"Pagaremos esta contribución, siempre y cuando sea por única vez".

No, gracias.

"Que los padres denuncien a los docentes".

No, gracias.

"Yo quiero elegir la vacuna que se me canta".

No, gracias.

A diferencia de cierta gente, nosotros sabemos que hay cosas innegociables.

A la perinola

Al rato me puse a ver Últimos días de la víctima (1982), la siguiente película de Aristarain. (Créase a no, también está en YouTube.) Basada en la novela de José Pablo Feinmann, conserva rasgos de su antecesora —Luppi en el personaje de lobo solitario, actores maravillosos como Dumont y Julio De Grazia, el setting de la Argentina contemporánea— pero los juega de un modo todavía más angustiante. Acá Luppi es un asesino profesional (un pesado, como lo define la puta que interpreta Mónica Galán) que se hace llamar Mendizábal. Prácticamente no tiene vida, este Mendizábal, más allá de su quehacer: apenas se permite frecuentar al Gato (Dumont), que ante todo es su socio para todo servicio: armas, tesorero, informante. Mendizábal cree que su oficio le impide la distracción que supone una familia. Es un antecesor del Neil McCauley que De Niro interpreta en Heat (1995) de Michael Mann: alguien que necesita saberse en condiciones de largarlo todo en segundos, tan pronto el viento indique que la cosa viene fea.

Aristarain describe la tarea de Mendizábal del modo obsesivo con que el killer la realiza. (Hay gestos que hoy suenan a descuido, pero no olvidemos que aquel era un mundo pre-CSI.) Como los personajes de Michael Mann, Mendizábal es un hombre de acción, gente a la que le gusta hacer lo que hace y que necesita hacerlo bien, que entiende que el proceso mismo —la tarea metódica que prepara el resultado— supone el 80% del placer a obtener; la masa del iceberg de la satisfacción, que queda por debajo del agua y pocos valoran. Pero en Tiempo de revancha la disciplina le permitía a Bengoa arrancarle un triunfo a la adversidad: carísimo, sí, pero triunfo al fin. En la Argentina de Últimos días de la víctima ya no queda resquicio para esa posibilidad. Apenas un año más tarde, Aristarain y Feinmann cuentan que se cerró el margen para la salvación individual; que ni siquiera aquellos que se creen en la cima de la pirámide alimentaria —predadores como Mendizábal— están en condiciones de descuidarse. Con sus más y sus menos, en la perinola de la Argentina dictatorial todos pueden perder.

En la historia creada por Feinmann hay un germen borgiano, una relectura de Las ruinas circulares y su protagonista que cree estar pensándolo todo para descubrir, al fin, que existe alguien que también lo piensa. Pero Feinmann y Aristarain bajan a tierra la disquisición metafísica de Borges, la encarnan en una sociedad concreta y en un momento histórico puntual. La Argentina de la dictadura era un país bajo vigilancia, donde nadie conservaba el monopolio de la mirada: aún aquellos que observaban eran observados, una lógica de cinta de Moebius que se retroalimentaba ad infinitum. La lección que se desprende del mecanismo nuevo que se instaló entonces (y quedó en marcha, por cierto) era clara: nadie era imprescindible —ni Videla ni Massera entonces, ni Macri ni Bolsonaro hoy—, lo único permanente es el sistema. Las piezas están para ser reemplazadas una vez que cumplieron con su objetivo, y sin excepciones. Para los jugadores del equipo del poder, lo fundamental es impedir que el mecanismo se detenga, que se trabe o cortocircuite.

El error en que Mendizábal incurre es el mismo que tantos millones de compatriotas cometieron en ese tiempo: creer que esa dictadura era una dictadura más, la repetición de un sistema conocido, cuando en realidad instauró un sistema nuevo —concentracional, inescapable— bajo la piel del lobo conocido. Entendimos demasiado tarde que la cosa había cambiado y no había vuelta atrás, que el juego era otro y por ende las reglas también. "Gracias por ser de otra época", le dice Laura (Elena Tasisto) a Mendizábal, que no comprende que aquello que siempre lo enorgulleció —sus trajes de tres piezas, su ascetismo, su concentración al trabajo, su pistola tradicional— es justamente lo que revela su obsolescencia. Parafraseando a Borges: con alivio, con humillación, con terror, Mendizábal comprende en el minuto final que otro está reemplazándolo — alguien que no necesita cumplir con ninguno de los requisitos que creía indispensables en la profesión (¡ni siquiera el de no permitirse una familia!) y aun así puede ser todo lo eficiente y salvaje que el nuevo juego requiere.

Hace poco vivimos un refresh de esta situación. Según la perinola de la Argentina de Macri, todos podían ser, y de hecho eran, espiados — empezando por su propia gente, tanto socios como familia. Ahora el gobierno mudó de signo por obra del voto mayoritario, pero el sistema no cambió y presiona para que, populismo o no, se siga beneficiando a exactamente los mismos sin establecer límites ni control alguno.

No, gracias.

No, gracias.

No, gracias.

Vivir bien es la mejor revancha

No iba a comerme el sufrimiento exquisito de esas películas sin ver además Un lugar en el mundo (1992), que sigue siendo una de las películas más gloriosas del cine argentino de todos los tiempos.

Lo primero que se registra es la música de Emilio Kauderer, que a diferencia del score de los films anteriores ya no suena tortuoso y hitchcockiano sino celestial. Estamos en otro lugar del alma — y también físico: la Buenos Aires inhóspita de Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima cedió lugar a los paisajes johnfordianos de San Luis, a los que Aristarain le saca (casi) todo el jugo posible. (Es de esas películas que reclaman Cinemascope y que se deja ver mientras uno lamenta su ausencia.)

(Dicho sea de paso, Un lugar en el mundo también está en YouTube y en ninguna plataforma más. ¿Cómo puede ser que las películas de Aristarain no estén disponibles en plataformas, en copias a la altura de sus méritos? ¿Cómo puede ser que no haya vuelto a filmar nada desde el 2004 en que estrenó Roma? ¿Cómo es posible que no haya bustos con la efigie de Aristarain en el hall de cada escuela de cine local?)

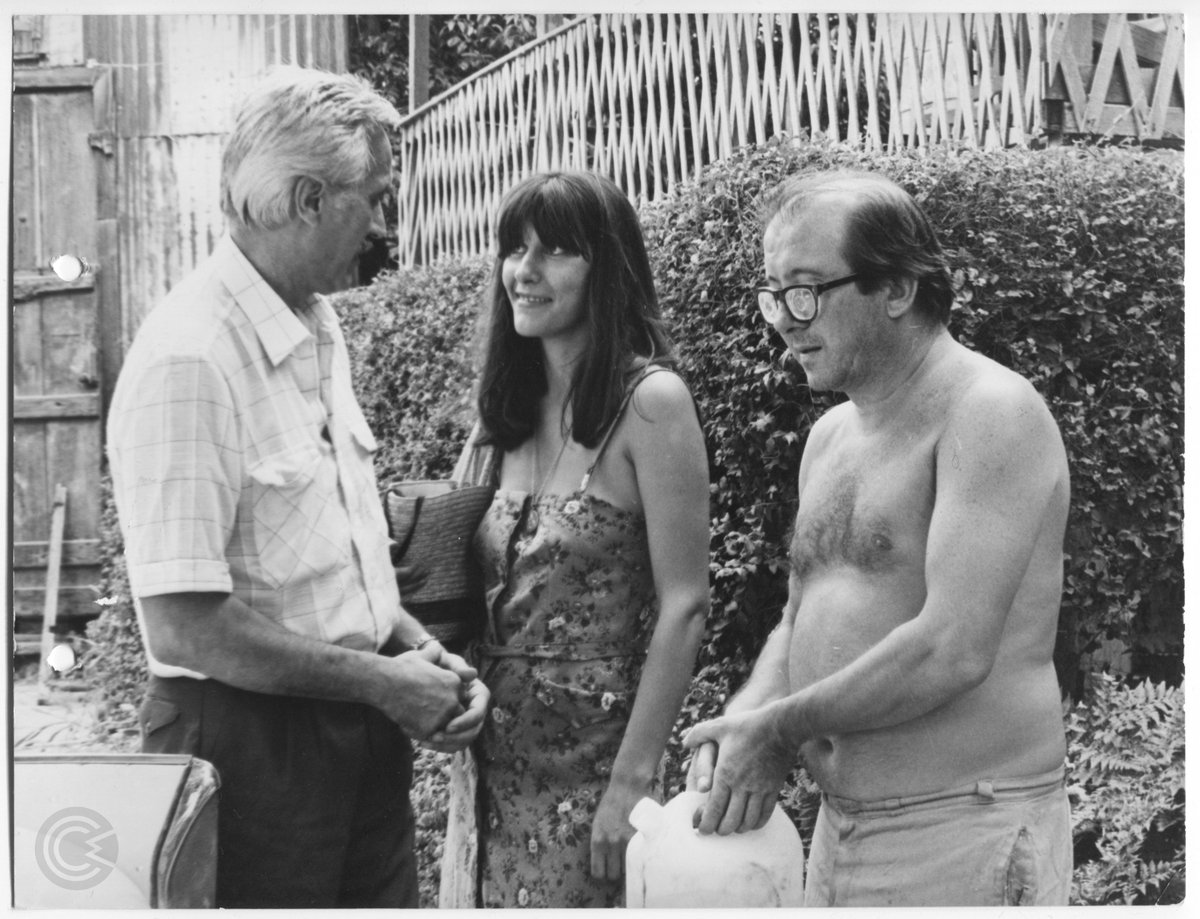

La música te alerta de un cambio, pero al toque ocurren otras cosas que lo confirman. Primero, la dedicatoria. Aristarain consagra la película a su hijo Bruno y uno entiende que lo que vendrá trabaja la idea del legado: esas cosas que hacemos los padres cuando queremos subrayar a nuestros críos que, aunque no vayamos a testarles fortuna, les dejaremos cosas igual o más valiosas. Y no se tarda mucho en comprender cuál puede ser una de esas que cotizan más que el dólar. A diferencia de Tiempo de revancha y de Últimos días de la víctima, el corazón de la historia no pasa por un protagonista, un hombre solo, sino por una comunidad. En primer término, una familia: la que componen Mario (Luppi), el docente que perdió su puesto durante la dictadura y ahora es maestro de la escuelita rural; Ana (Cecilia Roth), su esposa, de profesión médica, que también atiende allí a pesar de que no cuenta con nada parecido a una infraestructura seria; y su hijo Ernesto (Gastón Batyi). A estos se les suma la monja Nelda (Leonor Benedetto), más preocupada por las necesidades de los lugareños que por las ceremonias de la iglesia; y el geólogo Hans (Pepe Sacristán), que es español a pesar de su nombre y está contratado por el capanga del lugar, Andrada (Rodolfo Ranni), para estudiar sus terrenos.

Todos estos conforman un núcleo, que sin embargo no es autosuficiente. Mario vive pendiente de sus alumnos y de la cooperativa que formó con los chacareros del lugar, para sacarle mejor precio a Andrada a cambio de la lana que producen. Ana encabeza campañas de vacunación. Ernesto está prendado de Luciana (Lorena del Río), la hija del capataz de Andrade, condenada a ser sierva del patrón como su madre. Nelda se debe a la Iglesia pero su familia real es otra, desde que —se entiende— estuvo enamorada del hermano de Ana, víctima de la dictadura, que también se llamaba Ernesto. Y Hans gravita hacia esta gente, no sólo porque piensa y siente parecido sino porque además encuentra en ella el calor familiar del que siempre careció.

Este es el mismo universo de las películas anteriores. Aristarain lo subraya, al mostrar que la empresa que llega a construir una represa sobre los terrenos que compró a los chacareros por dos mangos es... ¡Tulsaco! Se trata de la misma cancha inclinada: Ranni ya había hecho de (oli)garca en Tiempo de revancha y acá reitera ese status, omnímodo por encima del resto de la población; la misma Nelda debe obediencia a la jerarquía eclesiástica, que además de conservadora en términos políticos es asquerosamente machista. Pero a la vez es otro mundo, porque en su interior hay gente que se planta de un modo diferente. No como francotirador, al estilo Bengoa; ni por obediencia como Mendizábal, que creyó que su complicidad lo pondría a salvo. Se resiste en comunidad, y a través de la organización. Lo cual tampoco garantiza por definición nada parecido al éxito, qué va (la película lo exhibe a toda luz); sin embargo, eso asegura al menos la satisfacción de la tarea bien hecha, que Bengoa y Mendizábal perseguían abstrayéndose de sus discutibles objetivos. Organizarse para resistir a través de la construcción colectiva también es el toco oculto del iceberg, aquello que se justifica por sí mismo más allá de lo que se vea por encima de las aguas.

Hace algunas horas conversé con Guillermo Saccomanno, el escritor de La lengua del malón y Cámara Gesell, y mientras charlábamos del país sugirió lo siguiente: no menospreciar a nuestros adversarios, a quienes a menudo consideramos torpes y hasta de pocas luces. Saccomanno dijo que por el contrario, son gente inteligente. La salvedad sería que tienen otra inteligencia, un entendimiento que —en consecuencia— aplican a objetivos y planes distintos de los nuestros; tan distintos, a menudo, que se nos dificulta entenderlos, apreciarlos, pescar su lógica. En esto acuerdo con Guillermo: de tontos no tienen un pelo, simplemente encaran la vida a partir de deseos y pulsiones que no pueden sernos más ajenos. (Nos sería más sencillo entender a una forma de vida de otra galaxia que las razones que hacen que esta gente haga a diario lo que hace.) Pero me quedé pensando que el razonamiento de Saccomanno demandaba ser completado.

No habría que menospreciar tampoco nuestra inteligencia. Sería un error de parte de quienes juegan el rol de adversarios, y hasta de enemigos, en nuestras vidas; pero en cualquier caso, si ellos meten esa pata me preocupa poco. Lo crucial es que nosotros mismos no incurramos en el error de bajarle el precio a la sabiduría que supimos conseguir. Está claro que a veces nos puteamos por ser como somos, en vez de ser como los que carecen de escrúpulos, piensan sólo en sí mismos, cagan a medio mundo y viven lo que se publicita como la buena vida. Si fuésemos unos hijos de puta podríamos tener más cosas, pero eso no significa que disfrutaríamos más. Cuando se vive como el culo, hasta el licor más exquisito pega mal o sabe a poco. "La mejor venganza —dice la canción de R.E.M. que me desperté cantando ayer, cuando este texto estaba prácticamente terminado— es vivir bien".

No están mal los caminos por los cuales llevamos nuestra libertad. Nos gusta hacer lo que hacemos, nos gusta hacerlo bien y nos gusta que su resultado no termine en la billetera sino en la adición de algo valioso al mundo, por bello, por justo o por ambas cosas a la vez. Por eso intentamos cosas que desconciertan a cierta gente, como despreciar oportunidades de ganar más a cualquier precio o peor aún, arriesgar dinero o propiedades para sacar adelante algo tan ilusorio, tan insustancial como una película, que en esencia es luz. Sólo me crucé con Aristarain un par de veces y hace ya mucho tiempo, y no sé que habrá pensado Bruno de la película, pero a mi juicio ese montón de luz que es Un lugar en el mundo es una herencia inmejorable. Todo bien con el dinero, no hay por qué hacerle ascos si viene por las buenas. (Los dos personajes de esta trilogía que se definen como mercenarios —el abogado que hace Julio De Grazia en Tiempo de revancha y el Hans de Pepe Sacristán en Un lugar en el mundo— prueban que aunque te guste la guita no tenés por qué perder todo resto de decencia.) Pero lo que no se agota nunca, lo que no pierde valor, es la sabiduría que hace falta para estar plantado en este mundo sin que te arrastre la corriente.

George Bernard Shaw lo dijo mejor que nadie: "La vida no es cuestión de encontrarte a vos mismo. La vida es cuestión de crearte a vos mismo".

Y para eso, como en el cine, hace falta mucha luz.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí