Si tuviese que asimilar la experiencia de vivir en la Argentina durante el último medio siglo a un género literario, no dudaría: a nada se pareció más que a un relato de terror.

Me refiero a la clase de historias que eran la especialidad de Edgar Allan Poe, aquel que soñaba con personas enterradas vivas, cuerpos que se desintegraban y pestes que impulsaban a los ricos a encerrarse en sus palacios, mientras los pobres morían afuera como moscas. Narraciones como el Frankenstein de Mary Shelley, que cuestionaban el trip de poder de ciertos hombres y el concepto de monstruosidad en nuestra civilización. Clásicos como el Drácula de Bram Stoker, que ponía en su centro a un noble que desangraba a Dios y María Santísima con tal de vivir eternamente. La clase de relatos que pergeñaba Howard Phillips Lovecraft, para quien no había otro modo de explicar por qué las cosas están como están que apelando a una broma cósmica, que ya nos había condenado desde antes de que abriésemos los ojos por vez primera.

No estoy diciendo que esto se cumplió todo el tiempo. Hubo algunos recreos, durante los cuales pudimos aflojar y disfrutar de la vida, como se lo permiten a diario en sociedades menos agónicas; temporadas en las que nos fue dado respirar, sin la inquietud constante del roce de la soga contra el cuello. Pero hay que admitirlo: en casi todas las historias de horror hay un tramo en el cual la vida parece plácida, predecible, hasta que interviene lo inesperado y descubrimos que esa calma era la antesala de la tormenta que se incubó mientras estábamos en Babia.

Es natural que la narrativa predominante durante un período histórico funcione como espejo (deformante, en general) de la realidad de ese tiempo. Durante la primera mitad del siglo XIX, en los recién independizados Estados Unidos se produjo una literatura que reivindicaba la novedad de ese mundo: lo hizo gente como James Fenimore Cooper, autor de la saga del pionero Natty Bumpo, Washington Irving (Una historia de Nueva York), y por supuesto el ya mencionado Poe, obsesionado por el salvajismo oculto del Occidente que se pretendía símbolo de la civilización. Aquí ocurrió algo similar con el uso de la gauchesca: el recurso a la imaginería nativa, sólo que, demasiado a menudo, para justificar una visión de país opuesta a la que tenían los verdaderos hijos de la tierra. Lo extraño, lo raro en sentido estricto, es que a un país que atraviesa una circunstancia de constante dramatismo —como la Argentina 1976-2001—, se le dificulte tanto reflejarlo a través de su narrativa, o que cuando lo intente lo haga a regañadientes, o de manera engañosa.

Por supuesto, suele ser necesaria una cierta distancia para metabolizar circunstancias históricas. (Distancia temporal y/o física. Algunas de las mejores páginas sobre Vietnam fueron escritas casi en simultáneo con el conflicto; pienso en Despachos de guerra de Michael Herr, que mezclaba reportaje y ficción. Pero esas páginas fueron bien recibidas porque —además de su calidad intrínseca— contaban horrores que habían ocurrido muy lejos de casa.) Sin embargo, a veces hay razones atendibles para que la realidad no se cuele en las ficciones más que con cuentagotas, o de forma casi irreconocible. Por ejemplo, el miedo.

La dictadura fue, en sí misma, un relato de horror que transcurrió en tiempo real. Las ciudades tomadas (y diezmadas de a poco) por un enemigo sin rostro. (Como en Salem's Lot, de Stephen King, o en una versión milicoide de Casa tomada.) El pánico que sobrevenía cuando un barrio se quedaba a oscuras y comenzaban los ruidos extraños. La gente que se desvanecía en el aire. (Como en The Leftovers, de Tom Perrotta.) Las torturas dignas de la Inquisición Española. (Como el El pozo y el péndulo, de Poe.) La duda que te atenazaba cada vez que saludabas al vecino de toda la vida y te preguntabas si en realidad sería un enemigo, capaz de entregarte a los monstruos sin despeinarse. (Como en Los usurpadores de cuerpos, de Jack Finney.) Los extraños restos que asomaban en las playas del Río de la Plata. (Como en los sacrificios ofrecidos a monstruosos seres acuáticos en La sombra sobre Innsmouth, de H. P. Lovecraft.) La convicción —enloquecedora, desesperante— de que la placidez de las calle y la frivolidad de los medios disimulaba algo horrendo, una pesadilla que se desarrollaba por detrás de esa escenografía de cartón piedra.

Si se me permite ensayar una tibia defensa del gremio, diré que recrear aquello en simultáneo con los hechos estaba más allá de nuestras capacidades humanas. Para eso tenías que estar hecho de un material extraordinario. Como la madera de la que estaba fabricado Rodolfo Walsh. Ser consciente de lo que estaba ocurriendo movía a prescindir de los géneros de ficción y a practicar la denuncia, como Walsh lo hizo en su Carta de un escritor a la Junta Militar. Del resto de los escritores en ejercicio que permanecieron en el país durante aquel período, hubo quienes ejercieron la complicidad, el silencio, la frivolidad, la sublimación, el humor salvaje, el policial negro, el fantástico y también el cuestionamiento elusivo, a prueba de censores de mente literal. (Respiración artificial, de Ricardo Piglia, es un gran ejemplo de libro que habla del asunto, sin que se note que habla del asunto.) Por supuesto, sigue existiendo la posibilidad de leer la Carta y Respiración artificial en clave relato de horror, porque en algún sentido lo son; pero si quisiésemos ser precisos, deberíamos decir que durante ese período de horror extremo prácticamente no hubo relatos de horror literario.

Entonces el régimen implosionó. A consecuencia de sus propios errores, y de la dificultad de las potencias extranjeras para sostener lo indefendible. La resistencia interna que hubo fue liderada por las organizaciones de derechos humanos, antes que por la política institucional. Pero en fin, si se ponía pausa a la discusión sobre las responsabilidades, lo que importaba en aquel momento era que la dictadura se desmoronaba y que venía la democracia, o sea —eso asumimos, nos guste o no— la panacea, el gran remedio que acabaría con el gran mal. Había llegado el momento de celebrar la vida y tirar papel picado, lo cual tornaba innecesario recurrir al género de horror. ¿Para qué meterse con cosas espeluznantes, cuando el ánimo pedía alegría, festividad, olvidarse del espejito retrovisor y mirar hacia adelante?

Respondo: porque no habíamos arribado a un happy ending sino a un final abierto. Como en tantas de las películas del género, celebrábamos el fin de un monstruo pero pasamos por alto las semillas que la monstruosidad había sembrado y de las cuales provendrían —¡más rápido de lo que imaginábamos!— los horrores por venir.

Never more

Vivir en dictadura fue como vivir en una casa embrujada. La mirabas de afuera y todo parecía estar en orden. Una vez adentro, durante el día podías pretender que era una casa como cualquier otra. Pero al caer el sol, la verdadera naturaleza del lugar se tornaba innegable. Treinta mil fantasmas pidiendo justicia (demandando por la suerte de sus hijos secuestrados, reclamando un lugar de reposo donde sus deudos pudiesen depositar flores y mementos) no eran fáciles de ignorar, y menos en una casa donde te da miedo abrir cada puerta, no te asomás al sótano ni con un arma en la sien y temblás cuando tus pies hacen crujir el piso — o sea, a cada paso. Fue igual a vivir siete años dentro de una novela de Shirley Jackson como The Haunting of Hill House: una experiencia que empujaría a cualquier alma sensible por el tobogán de la demencia.

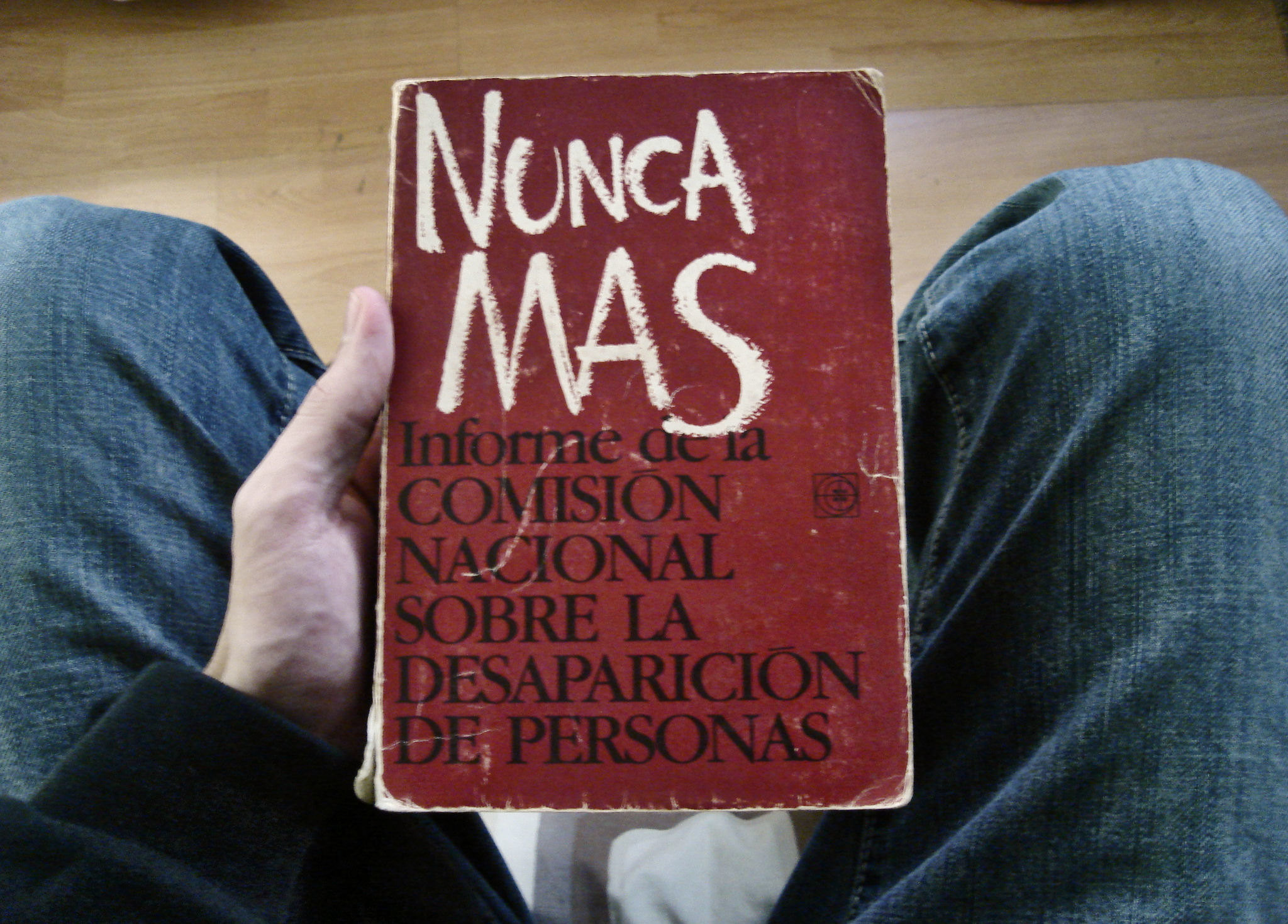

La primavera alfonsinista fue breve. Los juicios a las Juntas se parecieron a un descenso al infierno, en el sentido dantesco de la excursión. Ante la difusión de los testimonios de los sobrevivientes, ya no quedó quien pudiese hacerse el boludo respecto de las dimensiones del mal bajo cuyo imperio vivíamos. El texto de horror por antonomasia de esa época es un non fiction, y se llama Nunca más. La historia de la chica a quien los represores dijeron haber ametrallado cuando intentó fugarse, obviando el detalle de que estaba inmovilizada por un yeso que partía de las piernas y le llegaba hasta el pecho, ¿no se parece a una de esos relatos horrendos de humor negrísimo que le gustan a Chuck Palahniuk, el autor de El club de la pelea? La historia de ese señor sin piernas a quien estos hijos de puta colgaban de los brazos y dejaban caer sobre sus muñones, ¿no es digna de una cámara de torturas soñada por Poe? La historia de ese niño que era mi homónimo, Marcelito, testigo del secuestro de sus padres, que vivía mirando por la ventana en espera de su regreso hasta que un día murió mientras dormía (los críos no suelen morir a causa de un corazón roto), ¿no merecería que la retomase un Henry James?

Sin dar respiro, los horrores del pasado retomaron la ofensiva a través de los alzamientos militares y las leyes de impunidad que Alfonsín impulsó y Menem completó. Demudados, impotentes, asistimos en silencio al espectáculo de los asesinos que se levantaban de sus tumbas civiles y volvían a amenazarnos (como los muertos puestos en marcha por un suero, en el relato de Lovecraft Herbert West - Reanimator), o bien a camuflarse entre nosotros, sin que pudiésemos distinguir a simple vista si el tipo que teníamos detrás en la fila de la panadería era un fulano más o un criminal experimentado. (Como en Apt Pupil de Stephen King, donde un viejito en apariencia inofensivo termina siendo un nazi encubierto.)

Y mientras nos preguntábamos cómo protegernos de esa amenaza corpórea, la crisis económica nos tomó por asalto. Se trataba de un horror de otra naturaleza: uno incorpóreo, imperceptible al principio, como la niebla de la novela de James Herbert (The Fog, 1975) o la bruma de la novela de Stephen King (The Mist, 1980), que cuando querías darte cuenta ya te había rodeado, dejándote sin salida. Existen muchas ficciones sobre virus que devoran la carne, pero los argentinos le debemos al mundo una historia sobre el fenómeno que a fines del siglo XX convertía nuestros billetes en polvo. A excepción de los alemanes de la República de Weimar, que en 1921 pagaban 160 marcos por una hogaza de pan y en 1923 pagaron por lo mismo 200.000 millones, nadie ha experimentado hiperinflaciones peores que las nuestras.

Pronto sobrevino el alivio artificial del uno a uno, inducido por ese mastermind del crimen económico que es Domingo Cavallo, a cuya sombra el legendario Dr. Mabuse, creado en 1921 por el novelista Norbert Jacques, moriría de frío. El experimento social que este tipo detonó con el aval de Menem es en sí mismo digno de una novela: de repente, los tipitos que meses atrás tenderizaban el cuero de los zapatos para morfárselos a lo Chaplin en Tiempos difíciles se convirtieron en ciudadanos del (Primer) Mundo, y ya no celebraban cumpleaños sino las millas acumuladas durante sus viajes, sin preguntarse —no fuese cosa de pinchar la burbuja— cómo había sido posible ese prodigio y qué precio eventual podía cobrarles. Con tal de sostener la ilusión, parte de la ciudadanía aceptó un lavado de cerebro digno de The Stepford Wives, la novela que Ira Levin publicó en 1972 y pintaba una comunidad donde todas las mujeres eran dóciles, sonrientes y vacuas. Los verbos más usados pasaron a ser comprar, tarjetear, comprar. ¿Desaparecidos, desocupados, genocidio industrial: what the fuck is that?

En diabólica jugada que Macri pretendió imitar décadas más tarde, Menem dio un paso al costado, silbando bajito, y dejó que la bomba le explotase a otro. En este caso, a un Presidente que tenía la autonomía de un Muppet. La crisis que sus titiriteros dejaron estallar (alguna de esta gente, recordemos, reincidió en roles ejecutivos durante el gobierno de Cambiemos) convirtió la hiper de Alfonsín en un souvenir de bautismo. Las imágenes de la multitud que disputaba huesos con jirones de carne de la caja de un camión me impresionaron tanto, que cuando años más tarde leí Guerra mundial Z (por zombie) de Max Brooks, la sensación predominante fue de déjà vu.

Entonces comprendimos que el derecho a cambiar de género narrativo, que estábamos seguros de haber ganado con el retorno de la democracia, había vuelto a alejarse de nosotros, como hace el espejismo con el caminante del desierto. Todavía no iba a sernos posible. Había demasiados esqueletos ocultos en cada sitio que pisábamos, en el sentido metafórico... ¡y también en el literal! El 2001 fue clave en ese sentido: el año en que todas nuestras deudas impagas —en materia de economía, sí, pero también de justicia y de política— acudieron a buscarnos, a rodearnos, a asfixiarnos. La crisis dineraria derivó en crisis institucional y se sucedieron Presidentes como moscas, en cuestión de días. Era como si la Argentina se hubiese convertido en el Valdemar del cuento de Poe: un cuerpo que está muerto pero no lo sabe y por eso se desintegra de golpe cuando se le recuerda su condición.

En estos días algunos periodistas coincidieron en preguntarme por qué ubiqué la historia de mi nueva novela —una de terror, claro, que se llama Todos los demonios están aquí— en el año 2001. Muy simple: ¿qué mejor escenario para la historia de un psiquiatra cuya realidad se va enrareciendo, al punto de hacerle dudar de su propia cordura, que el de aquel terremoto que se tragó (casi) todas las certezas que habían hecho de Argentina lo que siempre habíamos asumido que era?

La batalla del enloquecimiento

Miro hacia atrás y veo que el terror es una realidad que abordé, de un modo u otro, en todas mis novelas. En El muchacho peronista, tratando de negarlo, imaginando una Argentina ucrónica que ayudase a que no ocurriesen los '70 que habíamos conocido. En El espía del tiempo, preguntándome cómo lidiar con el horror que habíamos vivido durante la dictadura. (Nótese cuán necesario me era el desplazamiento del que antes hablaba: en El muchacho elegí irme a la década del '30, en El espía situé la historia en un país latinoamericano imaginario.) En Kamchatka los monstruos están siempre fuera de cuadro, pero el pánico se siente, es lo que explica casi todo lo que ocurre. En La batalla del calentamiento, que transcurre aquí en los '80, es lo que ha roto a una persona bella como Pat Finnegan más allá de toda reparación posible. En Aquarium es lo que siente Ulises al descubrir que ese tipo de horror no es patrimonio exclusivo de este país: el Estado de Israel también finge no entender a los otros a quienes deshumaniza, para que quitarles derechos, y hasta matarlos, sea menos traumático. (Esta semana vi imágenes de un niño palestino obligado a derruir su propio hogar con una maza, a punta de fusil militar.) En El rey de los espinos asumí que el horror volvería, porque comencé a escribirla en 2010 y la publiqué en 2014 pero la historia está situada en un año 2019 donde gobierna Macri y uno de los deportes favoritos del Estado ha vuelto a ser fusilar pibitos por la espalda. (¿Les suena familiar?). Y en El negro corazón del crimen el horror es el histórico de los fusilamientos de José León Suárez, con un Walsh que ante el miedo asume la postura que deberíamos emular: no inmovilizándonos en su presencia, sino haciéndole lugar a una indignación que se sobrepone al cagazo y nos convierte a todos en militantes de la justicia.

Durante ese trayecto, algunas cosas cambiaron para bien. Escribí Kamchatka en un país donde los genocidas la pasaban mejor que todos nosotros. Pero la novela que siguió, La batalla del calentamiento (2007), pude escribirla en un país en el cual Néstor Kirchner había acabado con las leyes de impunidad, a partir de un proyecto —mirá vos cómo es la vida— presentado en el Congreso por Patricia Walsh. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia se había retomado con ímpetu y muchos de los acusados fueron condenados, a partir de la tonelada de pruebas en su contra, y terminaron presos, como debían estar. (Cada vez que veo la expresión enajenada de Etchecolatz me acuerdo del nazi Kurt Dussander de Apt Pupil.)

Aquellos doce años y medio de gobiernos kirchneristas calificaron como esos recreos de los que hablaba al principio: fue un país donde, tuvieses la ideología que tuvieses —con la única excepción de Cinthia Fernández, que todavía hoy jura no tener ninguna—, no temías que tus billetes se desintegraran de un día para el otro. Era un país donde las tarifas no jugaban al Pac Man con tu sueldo. Donde podías hacer planes. Donde la salud y la educación públicas volvieron a marcar una diferencia. (Hasta en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Estado Nacional fue eficaz en la instauración de ciertas pautas. Durante esos años, la escuela pública a que iban mis hijos fue un ejemplo. Hoy es una sombra de lo que fue — un espectro.) Era un país donde se creaban universidades nuevas y se trataba a la ciencia como a la niña de nuestros ojos. Donde podías construir. Donde se filmaba, se actuaba, se tocaba música. Donde podías expresarte libremente sin temor a que eso supusiese una denuncia o la cárcel. Donde la Justicia funcionaba de modo razonable. Donde podías asumir, a partir de la evidencia disponible, que el Estado no intentaría matarte, ni a golpes de inflación, ni a partir del descuido de sus funciones elementales, ni en uso de violencia literal.

Sí, se podía. Todo eso se podía. Después, ya no. El único sí, se puede aplicable al horror macrista sería: Sí, se puede desvalijar al Estado y cagarse olímpicamente en la ley y en la vida del 99% de los argentinos, incluyendo a la mayoría de los macristas.

No estoy diciendo que esos doce años y medio fueron el paraíso. Digo, apenas, que aquel fue un tiempo vivible, nomás. Donde se podía funcionar en un modo que no te tuviese constantemente al borde del ataque de nervios. (Con ciertos límites, lo admito. La clase de oposición que eligieron practicar los monstruos corporativos y sus voceros políticos fue enloquecedora, antes que argumentativa. Era como tener un megáfono del tamaño de la torre Eiffel en cada barrio, haciendo sonar un zumbido cada media hora que te volaba los tímpanos. Cuando veía a esas señoras desmelenadas, gritando improperios en marchas anti K, me acordaba de las ménades mitológicas: mujeres que se entregaban a un frenesí extático, con las que no podías razonar y que, si te descuidabas, te morfaban crudo, como en el cuento horroroso y divertido de Cortázar que se llama así, Las ménades.) Fue un tiempo que nos permitió a todos alentar la ilusión de manejar nuestras vidas, en vez de ser arrollados por ellas al volante de un Scania con acoplado. Por eso, por ejemplo, me permití entonces vivir tres años en el extranjero: porque siempre había querido intentar esa experiencia, pero nunca quise irme mientras sentí que me estaban echando. Fue la primera vez que sentí que podía elegir irme, en vez de —como de costumbre— resignarme al exilio.

También pasaron otras cosas positivas. Las mujeres asumieron la vanguardia de la literatura argentina y, entre ellas, hubo quienes reivindicaron el género de terror como un camino natural para narrar desde nuestra circunstancia. Por supuesto, lo hicieron de forma novedosa, primero probando las aguas con sus cuentos y finalmente lanzándose a la novela en la cual el terror reina. Soy de los que creen que, en el futuro, nadie podrá entender del todo esta circunstancia argentina sin leer Pájaros en la cabeza y Distancia de rescate de Samanta Schweblin y Los peligros de fumar en la cama y Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Su talento y su justificado éxito son dos signos que se combinan en la misma dirección: la que explica que vamos aceptando, de a poquito, que no hay mejor género para contar la experiencia argentina contemporánea que el horror. Porque nos cuesta asumir que bastaría la mitad de la violencia, de la incertidumbre, de la miseria, del hambre, de la injusticia, del delirio y del ruido demencial que aquí pasa por comunicación para que cualquier ser más o menos normal de cualquier otro punto del planeta perdiese la chaveta.

Y sin embargo, seguimos pretendiéndonos normales. Cuando no lo somos, porque no podemos serlo. Los más grandes de edad hemos vivido experiencias traumáticas que sólo pueden ser superadas por aquellas de quien ha vivido una guerra convencional. Puede que lo nuestro sea menos sangriento en sentido literal, pero la violencia que sectores de poder vienen librando contra el pueblo argentino desde hace décadas no ha sido —ni es todavía— menos cruenta. Nos ha forzado a vivir cosas cada dos por tres que no le desearíamos ni al más jodido de ellos, y ya ni pestañeamos cuando leemos que otro hijo de puta incendió a alguien que vivía en la calle.

¿Cómo no vamos a estar un poquito sonados?

El futuro del horror argento

En Todos los demonios están aquí —la novela que ocurre con el incendio de 2001 como telón de fondo, ya lo dije—, el protagonista acepta sumarse a un neuropsiquiátrico instalado en el Tigre por la más menemista de las razones: porque le pagarán en euros, que necesita para salir del pozo de las deudas que cavó para sí mismo. (Con una ayudita, claro, de los funcionarios que desmanejan el Estado desde hace años, haciendo lo contrario de lo que sus votantes esperan.) Pero este psiquiatra, Tomás Pons, tarda poco en sospechar que en ese loquero hay gato —je— encerrado.

Esos sonados no actúan como sonados. Son gente blanca, educada, profesional o independiente, que se queja constantemente del régimen al que debe avenirse porque —para qué engañarnos— no soporta ningún límite o condicionamiento a lo que se le canta hacer. A excepción de un tipo que admite haber cometido crímenes espeluznantes, el resto se parece más a la población de un country que a la de un loquero. Por eso Pons se plantea si ese instituto será una suerte de aguantadero de lujo, donde va la gente acomodada que metió la gamba y no quiere ir presa. (Qué iluso Pons, cuán ingenuo de su parte: si viviese en 2021 en lugar de en 2001 sabría que los ricos que meten la gamba no necesitan ocultarse, porque los jueces actúan como su guardia pretoriana.) Pero pronto comienza a plantearse otra alternativa, un tanto más zarpada, respecto de la verdadera naturaleza de ese instituto.

No sueñen con que vaya a spoilearme a mí mismo. Lo único que diré es que detrás de la historia que cuenta mi novela está la pregunta —no la respuesta, sino la pregunta— sobre la naturaleza del mal en el mundo contemporáneo. Mal que en otro tiempo se asociaba al pecado, y estaba arbitrado por profesionales de la tarjeta roja espiritual. Hoy ya nadie es dueño del copyright del asunto.

La noción del mal es inseparable del libre albedrío. ¿Cuántas veces hemos hecho daño sin saberlo ni desearlo ni buscarlo? Eso no sería hacer el mal, sino simple desgracia. A mi humilde entender, lo que llamamos "mal" tiene que ver con una elección: es algo que decidimos hacer, o decidimos no hacer, cuando podríamos optar tranquilamente por otro camino. Porque hay personas que producen daños tremendos en términos objetivos —hoy el cliché de la persona malvada le corresponde al asesino serial—, pero que a su vez han sido víctimas de horribles abusos durante su infancia y por ende no son verdaderamente libres: difícil que haga el bien quien no ha experimentado nunca la generosidad y la ternura. En el peor de los casos, el asesino serial es un monotributista del mal, paga casi tanto como lo que gana. Nuestro problema más serio pasa por aquellos que nunca conocieron privaciones ni violencias y sin embargo deciden libremente ir por un camino que —lo saben— perjudicará a gente en cantidades industriales. Esos —los grandes evasores del bien, podríamos decir— son los que complican la vida cotidiana de millones.

Pero ojo, que creer que el género más adecuado para contar la historia de estas décadas es el terror no significa que yo crea que este país es de terror. Al contrario: este país es una cosa de increible hermosura, empezando por su pueblo. A los miserables ya los conocemos, porque se hacen notar al toque. El resto, es decir la mayoría silenciosa, tiende a ser gente amable, abierta y apasionada por las cosas bellas, firme a la hora de defender sus derechos y amiga de los placeres simples. Todo ese pueblo merece algo mejor que una clase dirigente mezquina y parasitaria, incapaz de producir nada que beneficie a alguien más y responsable de que la Argentina nunca levante vuelo. Todo ese pueblo, en fin, merece otra cosa que vivir sintiendo de modo recurrente que le tocó papel de reparto en una de terror — el rol de aquellos que son de los primeros en ser devorados por el monstruo.

Imagino que seguirá habiendo relatos de horror argento durante mucho tiempo, porque esa es una de las características del arte: una novela así es un exorcismo de naturaleza literaria, una forma de metabolizar las malas experiencias y transformarlas en vida fértil. Y como en materia de malas experiencias hasta el más humilde de los argentinos es rico, tendremos historias de horror para rato. Pero no protestemos, porque está bien que así sea. La función esencial del género no es producir sustos al pedo, sino ayudarnos a confrontar los miedos y las realidades que, de otro modo, nos costaría enfrentar.

Mientras tanto, habrá que ir poniendo el hombro para cambiar el género con que nuestro país contará su historia futura. Pero, para acabar con el horror, no queda otra que reducir sus raíces a la mínima expresión: la miseria, la injusticia, la desigualdad de oportunidades que quiebra en dos a la sociedad argentina. Esa es una escritura en la cual todos estamos involucrados, lo queramos o no. En lo que hace a la ventura de un país, todos los ciudadanos somos co-autores, y de nadie más depende dejar de contar cosas terribles y rastreras para empezar a escribir, en cambio, páginas bellas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí