A fines de septiembre de este año se cumplirán 51 años de la sanción de la primera ley de cupo laboral para personas con discapacidad de la Argentina (Ley 20.923 de 1974).

Esa ley fue fruto de la lucha de múltiples organizaciones nucleadas en UNSEL (Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado), entre las que se destacó el FLP (Frente de Lisiados Peronistas). Fue una de las primeras leyes derogadas por la dictadura de Videla, dado que las grandes empresas no aceptaban que se les impusiera la contratación de personas que consideran improductivas, es decir, no explotables. Esta derogación fue acompañada por una brutal represión hacia sus promotores, entre ellos Poblete y Grumberg, militantes con discapacidad secuestrados, torturados y desaparecidos.

La ley 20.923 fijaba un cupo del 4% de personas con discapacidad tanto en el sector público como en el privado. No se sabe sobre la base de qué se fijó ese porcentaje, pero a partir de entonces quedó instalado como el cupo mínimo por el cual luchamos generaciones posteriores de militantes en discapacidad. Si revisamos los cupos laborales en el resto de Latinoamérica, e inclusive de Europa, encontramos que oscilan entre el 1 y el 10%, sin que ninguno de estos números esté fundamentado en estadística alguna.

Hace cincuenta años no contábamos con datos sobre discapacidad en nuestro país, más allá de estimaciones de la Organización Mundial de la Salud a nivel global del orden del 10% de la población.

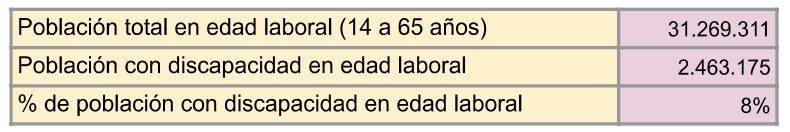

Hoy ya hay estadísticas producidas por el INDEC, a partir de los censos de población y vivienda y de estudios específicos sobre discapacidad (ENDI, Encuesta Nacional de Discapacidad). Gracias a ello estamos en condiciones de proponer y fundamentar un cupo que refleje el peso de las personas con discapacidad en edad laboral en el conjunto de la población en dicho rango etario, que, según el INDEC, es la población económicamente activa de entre 14 y 65 años de edad. Ese porcentaje, como muestra el siguiente cuadro, es del 8% de esta población.

De aplicarse este cupo del 8% en la Administración pública nacional, provincial y municipal a lo largo y ancho del país y en empresas privadas de 40 o más empleados, al menos 600.000 trabajadores con discapacidad tendrían empleo. Hoy nuestro reclamo central debería ser por ese porcentaje en ambos sectores de la economía, con una remuneración no inferior al índice de la canasta básica fijada por el INDEC. A esto deberíamos sumar el histórico reclamo de los años 70 por vivienda asequible y accesible. Trabajo y vivienda son necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población trabajadora de nuestro país.

* Eduardo Joly es sociólogo y preside la ONG Rumbos Accesibilidad.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí