"El príncipe [....] si es sabio,

debe fundamentar su poder en lo suyo y no en lo ajeno".

Maquiavelo (1469-1527), El príncipe (1532)

El martes 14 de octubre, el Presidente de la Nación, Javier Milei, disfrutó de una ducha de realismo en Washington D.C.

La mañana había empezado con malos presagios cuando el vocero presidencial de nuestro país, Manuel Adorni, tuvo que actualizar la agenda de la visita a Estados Unidos porque el mandatario argentino no sería agasajado en el Salón Oval de la Casa Blanca. Posteriormente, la delegación nacional fue recibida con demora por Donald Trump, porque (obviamente) había priorizado su viaje a la cumbre en Sharm el-Sheij, en Egipto, el pasado lunes.

Finalmente, se realizó un almuerzo con la participación de las delegaciones argentina y estadounidense. Entre los asistentes estaba Scott Bessent, quien parece actuar como ministro de Economía argentino, junto a otros funcionarios. Las primeras palabras fueron dichas por Javier Milei, que elogió a su par estadounidense por el alto el fuego alcanzado en Medio Oriente y por la mediación entre Armenia y Azerbaiyán. En las mismas líneas, agradeció el salvataje a la economía argentina, que estaba siendo atacada por la oposición, lo cual evitaría que nuestro país volviera a adoptar políticas “socialistas” y así poder continuar con su tarea para “make Argentina great again”. Tristemente, Donald Trump no escuchó ni una palabra porque no tenía puesto el auricular con la traducción simultánea. Cuando el traductor sugirió que el gobernante argentino repitiera su declaración, el mandatario estadounidense respondió: “No, está bien. No te preocupes por eso. Lo dejamos así”. Las caras de Toto Caputo, delegado del Ministerio de Economía, y del “presidente de la sucursal de la Reserva Federal de Estados Unidos en Buenos Aires”, Santiago Bausilli, ya mostraban, en ese momento, cierta angustia.

Durante la conferencia de prensa, que brindó únicamente el Presidente de Estados Unidos, surgió la “sorpresa”. Ante la pregunta de “si la ayuda a la Argentina por parte de Estados Unidos depende de los resultados de las elecciones de medio término (legislativas) del 26 de octubre”, Donald Trump respondió muy claramente: “Si pierde, no vamos a ser tan generosos con la Argentina (…). Si no gana, no vamos a perder el tiempo”.

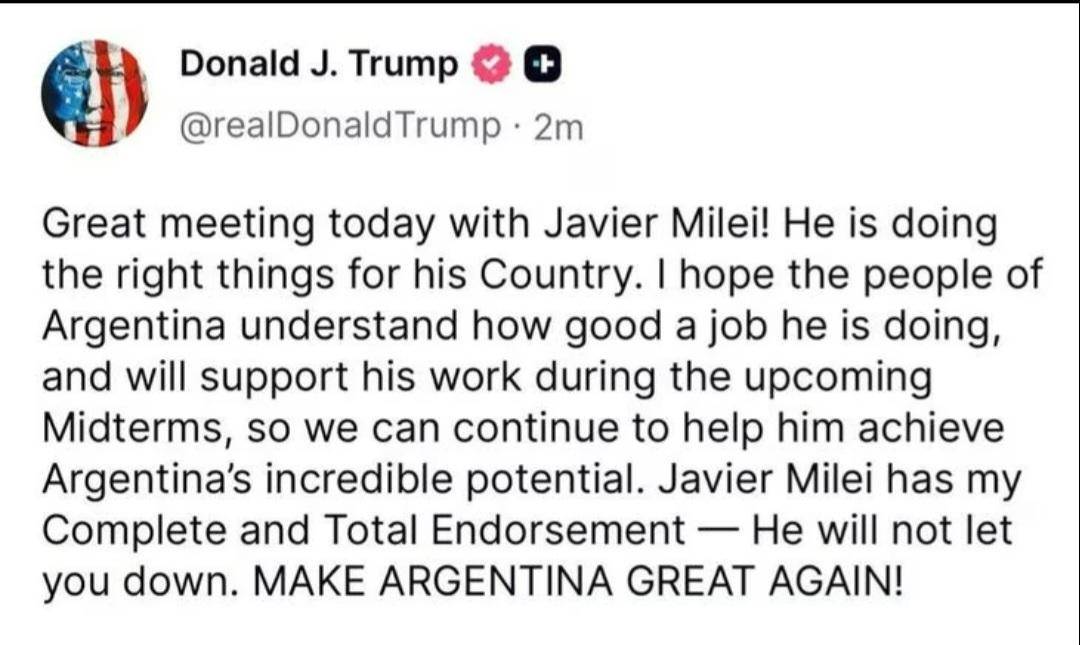

Algunos funcionarios argentinos intentaron explicar que el Presidente estadounidense se había confundido con las elecciones presidenciales de 2027 o que hablaba de las coincidencias filosóficas; sin embargo, este ratificó en Truth Social que se había referido a las próximas elecciones parlamentarias.

Al volver a Buenos Aires, Javier Milei inició un raid mediático en el que hasta periodistas que en general son complacientes con el gobierno lograron incomodarlo. Así, entre anécdotas irrelevantes como que había dormido en la misma cama que Winston Churchill y Charles de Gaulle (olvidó nombrar a Ignacio “Lula” Da Silva), y frente a la atinada pregunta de un periodista sobre “qué tiene que dar cada parte en este acuerdo con los Estados Unidos. [Es decir], ¿qué pone la Argentina y qué pone Estados Unidos?”, el mandatario argentino respondió: “¿Por qué piensa en términos marxistas? (…) Ganan las dos partes, ganan las dos partes”. El jueves a la noche, ya más molesto, volvió a afirmar que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había pedido nada a cambio y agregó: “Es esa visión marxista que tienen en la Argentina de que si alguien gana algo, el otro tiene que perder (…). Cuando usted hace un intercambio, los intercambios voluntarios tienen como consecuencia que las dos partes ganan. Es decir, en los intercambios que nosotros estamos proponiendo, ganan los argentinos y gana Estados Unidos”.

El licenciado en crecimiento económico con y sin dinero confunde ganancias relativas con absolutas. Ya John Nash —que no era marxista— formuló su famosa teoría en la que sostenía que, en uno de los posibles equilibrios, lo más conveniente no es maximizar la ganancia total, sino conformarse con las ganancias relativas que se están obteniendo. Pero John Nash también contempla la posibilidad de que un jugador se imponga y obtenga todo, si esa es una estrategia estable y, diría Tucídides, si quiere y puede.

John Nash obtuvo el Premio Nobel; Javier Milei no lo obtendrá. Por ello, la pregunta sigue vigente, porque el Presidente Javier Milei no respondió qué gana Estados Unidos.

Lo que enseña la historia

Las interpretaciones bizarras que hace el gobierno libertario de la historia mundial y argentina y de la teoría política y económica nos obligan a recurrir a los autores que citan, pero que nunca parecen haber leído de manera concienzuda.

Ya hemos citado en otros artículos a políticos y pensadores de las generaciones del 37 y del 80 que advertían sobre los peligros de las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos sobre América Latina. Uno de ellos fue Juan Bautista Alberdi, que en su libro Política exterior de la República Argentina (publicado póstumamente en 1896) afirmó que “los peligros para las Repúblicas españolas no están en Europa. [Uno de ellos es] Estados Unidos (…). La doctrina Monroe es la expresión natural del egoísmo de los Estados Unidos”. Por su parte, José Paradiso nos recuerda en su libro Debates y trayectorias de la política exterior argentina que el Presidente Julio A. Roca (1880-1886) instruyó al representante argentino en Washington a prestar atención porque Estados Unidos “ha manifestado (…) ciertas tendencias de predominio a que se consideraba con derecho por su poder en relación con las demás naciones americanas”. En 1889, antes del inicio de la Conferencia Interamericana, el representante argentino en Estados Unidos sostuvo que era “absurda la máxima ‘América para los americanos’ cuando en la República Argentina el comercio, el crédito, los capitales, la inmigración vienen de Europa”. Por su parte, quien fuera posteriormente Presidente, Roque Sáenz Peña (1910-1914), representante argentino en la conferencia en ese entonces, sostuvo: “El comercio lo impone el interés y lo mantienen los provechos (…); no basta, pues, que nosotros nos saludemos como amigos y nos estrechemos como hermanos. (…) Los Estados Unidos no son muy dados a creer en la igualdad política de las naciones. (…) El principio de no intervención, que George Washington proclamó universalmente, es sostenido por su posteridad contra Europa, pero el principio contrario se ejerce como derecho propio e indiscutido con relación a las repúblicas hispanoamericanas”.

Claramente, estos políticos tenían un proyecto de país y habían definido los intereses nacionales.

También el terraplanismo libertario nos obliga a releer la tesis doctoral de Carlos Escudé de la Universidad de Yale sobre las relaciones triangulares entre Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Gran Bretaña). En el libro publicado por primera vez en 1983, este internacionalista argentino concluye que el conflicto entre la Argentina y la potencia norteamericana tenía el antecedente de medio siglo de rivalidad —como reseñamos en el párrafo precedente—. Así, enumera la disputa anglo-estadounidense en la Cuenca del Plata, donde los británicos habían ejercido su hegemonía; la relación simbiótica (en mi caso, diría también imperial o centro-periferica) que había sostenido la Argentina con Gran Bretaña; “el imperialismo moral norteamericano”; “la falta de importancia de la Argentina para los Estados Unidos —por el carácter competitivo de ambas economías (…)— a pesar de [nuestra] entonces gran importancia para el mundo en general y para Europa específicamente”, entre otros. Asimismo, destaca “el boicot económico norteamericano contra la Argentina que la privó de importaciones esenciales no solo para sus necesidades internas sino también para sus exportaciones (…); los acuerdos comerciales anglo-argentinos que fueron constantemente boicoteados por los Estados Unidos (…); la acción norteamericana dirigida a evitar las compras europeas de alimentos argentinos con dólares del Plan Marshall”.

En conclusión, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) terminó de la peor forma para la Argentina porque “el escenario que se materializó [fue] un triunfo aliado con hegemonía norteamericana y el desmembramiento del Imperio británico (…). Si Gran Bretaña ganó la guerra, pero perdió la posguerra, y Alemania perdió la guerra, pero ganó la posguerra, la Argentina perdió ambas”. En definitiva, Estados Unidos consideró en un cable diplomático de abril de 1945 que Brasil debía ser potenciado para que tuviera en Sudamérica el mismo rol que la potencia estadounidense en Norteamérica, es decir, “reduciendo, en efecto, a la Argentina al poder relativo de México o Canadá”.

Pero aquí no finaliza el razonamiento de Carlos Escudé. En su artículo “El realismo periférico revisitado”, este académico afirma que “el alineamiento temprano con el hegemón [en ascenso que reemplazaba a Gran Bretaña] no implica subordinación absoluta, sino el reconocimiento pragmático de la jerarquía internacional. No hacerlo en 1942-1945 significó para la Argentina un costo geopolítico y económico significativo”. Por ello, Carlos Escudé considera, siguiendo esta lógica y un análisis desde la Escuela Realista de las Relaciones Internacionales, que aliarse con Estados Unidos en 1991 era lo adecuado porque había sido la potencia que había ganado la Guerra Fría (1947-1991) contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y había impuesto un nuevo orden mundial en esos años.

Años más tarde, y siguiendo este mismo razonamiento, este pensador argentino concluyó, en varios artículos ya en el siglo XXI, que “China es el mejor socio posible de Sudamérica: una superpotencia económica, pronto la primera del mundo, que no puede ser amenazada militarmente. (…) Para la Argentina, comienza una nueva era. Sepamos aprovecharla”.

La política exterior libertaria nos hará pagar unos costos geopolíticos y económicos enormes que difícilmente podremos corregir de persistir este estado de cosas.

No sos vos, soy yo

Son incontables los ríos de tinta criticando la hegemonía, el imperialismo y las intervenciones de Estados Unidos en el mundo y en América Latina, lo cual no deja de ser cierto. Pero lo que hay que comprender es que Estados Unidos, así como China, Gran Bretaña, Brasil y Chile, para no ir tan lejos, defienden sus intereses nacionales. Esto no es una rareza, está escrito en la Piedra Rosetta de las teorías y la historia de las relaciones internacionales.

En 1948, Hans Morgenthau escribió en su libro Política entre naciones, la lucha por el poder y la paz: “El elemento principal que permite al realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder. [Asimismo], una teoría realista de la política internacional también eludirá otra falacia popular, la de igualar las políticas exteriores de un estadista con sus simpatías filosóficas o políticas y deducir las primeras de las últimas”. Los intereses estratégicos no son inmutables; a diferencia de los vitales, los primeros dependen en un momento dado del “contexto político y cultural dentro del que se formula la política exterior”. A partir de esto se entienden perfectamente las expresiones de Carlos Escudé.

En 1957, Samuel Huntington escribió su clásico El soldado y el Estado. Además de proponer su enfoque, denominado “control civil-objetivo” de las Fuerzas Armadas para maximizar la defensa y minimizar el poder político militar, el politólogo estadounidense señala que el Estado debe “atribuir a las otras potencias las peores intenciones y los más astutos manejos (…). Hay que estar preparados para cualquier eventualidad”. Por ello, siguiendo sus intereses nacionales, los Estados deben prepararse para la guerra. Pero también se puede —paralelamente— forjar una política de alianzas en base a esos intereses, “sin tener en cuenta cuestiones políticas o ideológicas. [Según Richard Gale], ‘las alianzas entre Estados deben ser consideradas enteramente desde el punto de vista de la política de poder’”. Por tal motivo, Gran Bretaña no tuvo “mayores inhibiciones en entrar en arreglos con la Unión Soviética que las que tuvo Estados Unidos para cooperar con la España fascista en la década del ‘50” o con Arabia Saudita, Qatar y otros regímenes políticos no democráticos —como con China en los años ‘70—, en tanto fuera funcional a sus intereses estratégicos.

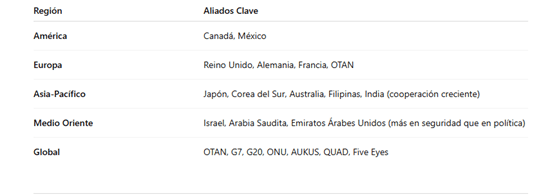

Principales aliados estratégicos de Estados Unidos según las dimensiones comercial/económica, político/diplomática y militar

En 1996, Michael Mandelbaum escribió un artículo en la revista Foreign Affairs llamado “Foreign policy as social work”. En este critica la política exterior de Bill Clinton por no defender los intereses estratégicos de Estados Unidos: es como si esta potencia “hubiera decidido comportarse internacionalmente no como gran potencia, sino como la Madre Teresa”. A priori, el autor no se opone a la ayuda humanitaria, pero afirma que debe subordinarse a los intereses nacionales. Así lo ha hecho Donald Trump con la Argentina. Por eso, nuevamente, ¿qué gana Estados Unidos?

En el año 2011, Henry Kissinger publicó su libro On China, donde analiza la actualidad de la potencia asiática y relata sus encuentros con Mao Tse Tung entre 1971 y 1975. En este describe cómo se tomó la decisión de acercarse a China. Nixon afirmaba que Taiwán debía entender que esa decisión era algo que exigían los intereses de Estados Unidos y agregaba que no es que les gustara, “sino porque están ahí (…) y porque la situación mundial ha cambiado de manera drástica”. Al poco tiempo le diría a Mao que ambos sabían que “la amistad (…) no puede constituir la base en la que puede apoyarse una relación” porque de esa forma poco se logra. Por ello, tanto para Mao como para Nixon, la geopolítica debía traspasar los límites de la ideología.

Volviendo a Huntington, “poco puede un Estado por medio de la diplomacia a menos que tenga la fuerza y la voluntad de respaldar sus demandas con la fuerza. Como una vez dijo Nelson: ‘Una flota de buques británicos de guerra es el mejor negociador de Europa’”.

Huntington en 1957, Mandelbaum en 1996, Kissinger en 2011, Morgenthau en 1948 no hacían más que reelaborar las enseñanzas del “politólogo” florentino Nicolás Maquiavelo. Al respecto, el sociólogo argentino Ariel Mayo posteó en su blog, y también en su página de Facebook, teniendo en mente el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei, la siguiente reflexión, de la cual reproduzco un extracto:

“Uno de los objetivos principales de Maquiavelo al escribir El príncipe fue elaborar la teoría política necesaria para hacer de Italia un Estado unificado (…). Para lograr este objetivo era preciso contar, entre otras cosas, con fuerzas militares propias. Se trataba de una preocupación basada en datos empíricos. Los distintos Estados italianos utilizaban ejércitos de mercenarios y tropas auxiliares para enfrentarse a sus enemigos (…).

”La razón es simple: las tropas auxiliares obedecen a jefes externos al Estado y resultan tan gravosas en la derrota como en la victoria, pues en ambos casos se salda con la pérdida de autonomía. Es por ello que hay que reflexionar una y mil veces antes de recurrir a ellas; en este sentido, el florentino señala que ‘la escasa prudencia humana ve en muchas cosas la ventaja inmediata, y no el veneno que encierra’. La diferencia entre el político y el estadista radica en que el primero solo ve las ventajas inmediatas (arrimar el bochín en una elección, por ejemplo), en tanto que el segundo ve las consecuencias mediatas y las consecuencias más lejanas de esa decisión.

”Maquiavelo habla de tropas y de autonomía. Hoy, cuando cierto país de América del Sur solicita auxilio económico a una potencia, las reflexiones de Maquiavelo siguen siendo válidas. A pesar de la distancia”.

Fin con esperanza

La élite política y social de la Argentina debe definir un proyecto y derivar de ello los intereses estratégicos de nuestro país. Mientras tanto, de no hacerlo, seguiremos boyando en la historia.

Uno de los últimos proyectos de país que tuvo la Argentina lo puso en marcha el Presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) –por quien el pasado viernes 17 de octubre recordamos los 80 años del Día de la Lealtad–. Perón sostuvo: “Las Malvinas y la Antártida son una prolongación natural e histórica del territorio argentino. No son una causa separada, sino dos frentes de una misma lucha: afirmar la soberanía nacional en el Atlántico Sur”.

Entonces, el concepto de soberanía e intereses vitales debe ser operacionalizado en el objetivo de recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes. Para esto se necesita desarrollo y Fuerzas Armadas, y para ambas —diría Aldo Ferrer— densidad nacional.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí