Si dijese la palabra fábula, me remitiría (y los remitiría a ustedes, que me leen) al pasado. Para empezar, al pasado personal, individual de cada uno. Cuando éramos pequeños, las fábulas nos hacían compañía. Eran una forma breve llena de elementos deslumbrantes: animales que hablan, sucesos mágicos o extraordinarios. A la vez cumplían con un propósito didáctico que respondía a un interés de los adultos: la célebre moraleja o enseñanza final, que inculcaba sabiduría para sobrevivir en el mundo.

Pero esa forma narrativa remite también al pasado de la especie. Literatura popular del tiempo en que la humanidad era niña, cuando no había educación formal ni libros que enseñasen a vivir. Tradición oral, llegaba a ser consignada por escrito después de gran rodaje: darwinismo literario, la ley del (relato) más fuerte. Desde el dios africano Anansi, que quería ser dueño de todas las historias del mundo, pasando por las bestias inteligentes del esclavo Esopo, hasta llegar al moralista La Fontaine —que escribió la historia del zorro que, antes que admitir su fracaso, desdeñaba las uvas por considerarlas verdes—, las fábulas que probaban su valía eran incorporadas al canon formativo de las nuevas generaciones.

Algunos de esos relatos fueron salvajes en su forma inicial, para dejar en claro que el mundo al que debíamos lanzarnos lo era también. Con el paso del tiempo, cuando las historias dejaron de llegarnos de boca de padres y abuelos y la cultura masiva se hizo cargo de nuestra imaginación, muchos de esos relatos fueron pasteurizados. Pienso en la disneyficación de las historias de Hans Christian Andersen (1805-1875), uno de mis fabulistas favoritos. Historias como El soldadito de plomo y La pequeña vendedora de fósforos no tienen happy ending, como suele ocurrir con tantas vidas reales. Ni siquiera La sirenita lo tiene, víctima de dolores atroces que trasciende tan sólo a partir del sacrificio por amor.

Pero, aunque las fábulas se disneyficaron, el mundo no lo hizo. O, para decirlo de otro modo: las fábulas fueron reconfiguradas para volverse funcionales a una versión ilusoria de la vida, donde —al igual que propugnaban las religiones— bastaba un buen corazón para obtener recompensa al final o, si no había tanta suerte, en algún tipo de paraíso ultraterreno. Pero algunas consiguieron eludir esa reconfiguración. Pocos relatos describen mejor el tiempo que nos toca vivir que Las ropas nuevas del emperador (1837), también del patito feo Andersen. El capricho de los poderosos y el sometimiento de los humildes hacen que demos por bueno un orden que no es tal. Hace falta que un niño se exprese con sinceridad para que todos empecemos a preguntarnos: ¿qué carajo estamos haciendo, por qué fingimos que las cosas son de una manera, cuando no lo son?

El género fue cayendo en desuso, volviéndose anticuado. Se lo relegó al arenero de la literatura infantil, a los dominios de las mentes ingenuas. Pero algunos autores modernos reconocieron el poder mítico de su forma. Pienso en el George Orwell de Rebelión en la granja, y también en Franz Kafka. ¿No son fábulas La metamorfosis, con su protagonista devenido bicho repugnante, y Ante la ley, con su campesino que espera justicia de un sistema concebido para negársela? Pero en esos casos se trata de fábulas pensadas para adultos: como el modelo original, transcurren en escenarios más arquetípicos que realistas y avanzan hacia una moraleja, sólo que en este caso —como en tantas de las fábulas originales— no niegan la crueldad del mundo y concluyen con enseñanzas devastadoras.

Llevo semanas prendado de un ciclo de canciones inspirado por una fábula milenaria de origen japonés. Se llama The Crane Wife, y forma parte de un álbum concebido por una de mis bandas favoritas, The Decemberists. Entre muchas razones, me gustan los Decemberists porque siempre fueron a contramano del mundo. Oriundos de Portland, Oregon, no son un grupo cool, ni mucho menos mediático. Se trata de gente que, en un siglo XXI donde la música popular perdió instinto aventurero, eligió componer canciones largas, con cambios de ritmo y letras narrativas de aliento literario. El álbum al que me refiero es del año 2006, y además de las canciones basadas en la leyenda japonesa, tiene otras inspiradas en La tempestad de William Shakespeare, en la historia de un grupo paramilitar de Irlanda del Norte (Los Carniceros de Shankill) y hasta en el Sitio de Leningrado. Es lo mínimo que uno espera, de una banda que adoptó como nombre el de una revuelta contra la Rusia de los zares: la de los Decembristas, en 1825, que por supuesto —como Dios manda— fracasó.

The Crane Wife significa La esposa grulla. Una grulla, aclaro, es un ave zancuda, de cuerpo y pico largo, que se deja ver por todo el mundo salvo —significativa excepción— en América del Sur y la Antártida. Y para ser preciso, no es una canción sino varias, que se articulan como una suite: existen The Crane Wife 1, 2 y 3. Las compuso y escribió el frontman de la banda, Colin Meloy, que además de guitarrista y cantante es un magnífico escritor. (El primer libro de su saga Wildwood ha sido adaptado como película de animación stop motion por Laika, el estudio que creó Coraline y ParaNorman, y se estrenará el año próximo.)

La versión de la leyenda japonesa que tomó Meloy es aquella que se llama Tsuru Nyōbō (鶴女房). Y cuenta una historia muy simple.

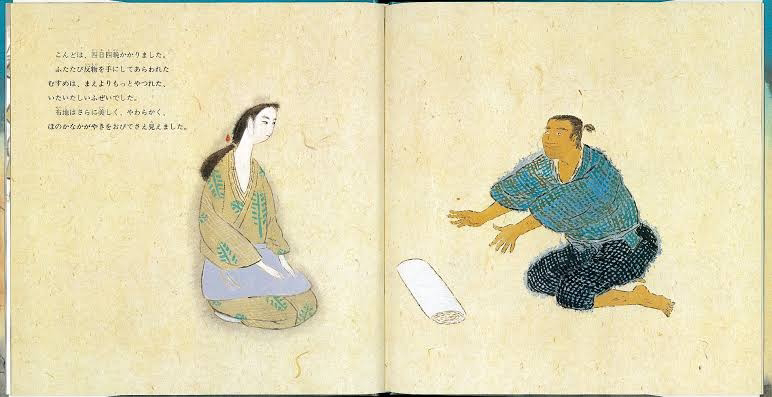

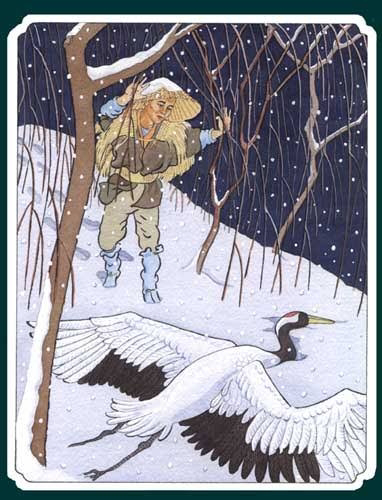

Una noche, un campesino oye lamentos desgarradores y acude a ver quién los profiere. Descubre que se trata de una grulla blanca, echada sobre un charco de sangre y con un ala atravesada por una flecha. El campesino se apiada de ella, la lleva a su humilde casa y la cura. Poco después de liberarla, aparece en su umbral una bella mujer de la cual termina enamorándose y a la que desposa. Como la pobreza en la que viven es extrema, ella se ofrece a producir tejidos para vender en el mercado. Para eso necesita dos cosas: un telar, que su marido le consigue —hasta aquí, la cosa suena lógica—, pero también otra cosa, de naturaleza más caprichosa.

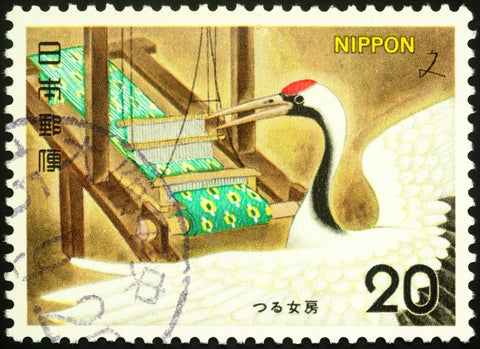

La mujer le pide al campesino que no la observe mientras trabaja, necesita hacerlo sin testigos. El hombre se lo concede. Ella se aplica entonces a la tarea y termina entregándole un tejido que el campesino vende, a cambio de una pequeña fortuna. Engolosinado, la presiona para que teja más. Pero, como además de codicioso es curioso —o, si prefieren, incapaz de respetar la voluntad ajena—, decide espiar a la mujer mientras teje. Y descubre que se trata de la grulla que había salvado, que adquirió forma humana para devolverle el favor. Decidida a enriquecer el tejido, el ave usaba sus propias plumas además de hilo: se las arrancaba, aun a pesar de que eso la desangrase y debilitase. Pero al ver expuesta su identidad —o, si prefieren, al entender que su marido no era digno del sacrificio—, le dice que ya no podrá permanecer allí y levanta vuelo, para nunca más volver.

Esta es la forma en que Meloy recrea la primera parte de la historia.

La esposa grulla 1

Era una noche fría y la nieve cubría el suelo.

Me ajusté bien el abrigo para protegerme de la lluvia.

El sol se había puesto por completo.

Soy un hombre pobre, no tengo fortuna ni fama

Tengo mis dos manos y una casa a mi nombre

Y el invierno es tan, tan largo.

Y todas las estrellas caían a mi alrededor

Mientras posaba la vista sobre lo que había encontrado.

Era una grulla blanca, una cosa indefensa

Sobre una mancha roja, con una flecha en su ala

Que llamaba y gritaba, llamaba y gritaba así.

Entonces la ayudé, y vendé sus heridas

Cómo la sostuve, debajo de la luna naciente

Y ella se levantó, se levantó para volar lejos.

Y todas las estrellas caían a mi alrededor

Mientras posaba la vista sobre lo que había encontrado.

Mi esposa, la grulla.

Quiero revalorizar las fábulas porque amo el género en su forma cruda, inalterada, pero también porque encarna un tipo de relato opuesto a los que circulan por la Matrix digital. Las fábulas son una destilación de sabiduría humana acumulada durante siglos. Hasta sus cultores más celebrados —los Grimm, La Fontaine, mi adorado Andersen— trabajaban sobre relatos de cuño folklórico, tesoros de la cultura popular. En cambio, la inmensa mayoría de lo que nos ofrece Internet, y en particular las redes, es hojarasca. Contenido funcional, concebido para ser relegado al olvido después de su uso.

No sé si lo habrán notado. La mayor parte de los servicios que presta Internet empiezan funcionando como una extensión cerebral: nos permite acceder en segundos a toneladas de información que no cabría en nuestros diminutos buñuelos. En la práctica, nuestra mente se acopla a la trama digital y rinde como un súper cerebro. Pero eventualmente, a consecuencia del uso repetido, deja de potenciar nuestras funciones intelectuales para comenzar a reemplazarlas.

Esta semana me impresioné durante un viaje en Uber. Ya sé que hoy casi todos los conductores están atentos a la pantalla de su celular, que a través de aplicaciones como Waze les sugiere un camino. Pero además, este señor había activado otra función, que detallaba cada una de las maniobras que debía hacer. La voz femenina lo compelía todo el tiempo: doble en la esquina a la izquierda, gire en U, siga recto. El tipo estaba automatizado. No pensaba, se limitaba a ejecutar. Me pregunté si, después de escuchar a esa mujer virtual durante diez horas, su cerebro respondería pavlovianamente si la misma voz le ordenase otra cosa al bajar del auto. (Podría ser un lindo capítulo de Black Mirror, por lo pronto.) Ya sé que, si se lo plantease, el tipo aduciría razones de practicidad. Pero en los hechos, antes que hacer uso de un servicio, ese conductor estaba comportándose como apéndice de una IA — un accesorio, antes que una mente independiente.

Hace un rato me topé con un posteo de Carlos Busqued, el escritor de Bajo este sol tremendo y Magnetizado. Proponía una idea que me dejó pensando: "En el futuro, la gente irá a la vida real para escapar de Internet".

Se trataba de un posteo viejo —del 20 de septiembre de 2020—, porque Busqued murió hace cuatro años. Pero sus reflexiones fluyen todavía por el río de Twitter, como si siguiese vivo. Su lucidez les ha concedido una sobrevida oracular. Así como hay gente que cree que todo, por demente que parezca, ocurrió antes en un capítulo de Los Simpson, somos muchos también los que creemos que Busqued continúa hablando de lo que pasa, aunque ya no esté. (Menciono otro ejemplo, que acabo de cruzarme: "Los ricos necesitan de nuestra miseria, porque de otra manera sienten que su plata no vale nada". No me digan que no es de estricta actualidad.)

Por lo pronto, este presente nuestro ya califica como futuro, respecto de la idea que Busqued lanzó en el año 2020. ¿Significará eso, entonces, que la necesidad de escapar de Internet ya existe?

Yo creo que sí. No sugiero desconectarse del todo —esto complicaría el desempeño laboral de millones—, pero sí que aprendamos a hacer un uso responsable, harto cuidadoso, de esa herramienta, al que además habría que reglamentar, para beneficio de las generaciones por venir. Porque en este momento la humanidad está usando Internet sin límites ni criterio, como se consume una droga. Y por eso mismo, como quien se encuentra en un estado de intoxicación constante, ha perdido la capacidad de distinguir entre la realidad y las alucinaciones que induce la ingesta. La gente está dejando de tomar decisiones claves, y a la vez tomando otras que alteran el curso de sus vidas y de vidas ajenas, a partir de esa fábrica de espejismos que son las redes. Cuenta con que, no bien cubra la distancia, dispondrá del agua de un oasis que nunca existió, que sólo es visible en su cabeza – o en su celular, que es casi lo mismo.

Una viñeta que encontré esta semana grafica este dilema con humor macabro. Muestra a los cuatro Jinetes del Apocalipsis en plena cabalgata: Guerra, Hambre, Pestilencia y Muerte. Sorprendida por la irrupción de un quinto Jinete, que galopa celular en mano, la Muerte le pregunta: "¿Y vos serías...?" A lo que el recién llegado responde: "Mala Información".

Escapar de la adicción a Internet es condición para seguir siendo libres. Porque la fantasmagoría digital en que estamos inmersos funciona como el Infierno que pintó El Bosco a fines del siglo XV. Según John Berger, la pintura de El Bosco produce espanto porque muestra el Averno como un lugar claustrofóbico, fuera del cual no hay nada. Es una prisión, dice, dentro de la cual "la inteligencia humana se ve reducida a la avaricia".

Pero todavía no existe la debida conciencia al respecto. En Occidente al menos, la mayoría de la gente vive en el infierno digital como si no fuese un infierno: colocada todo el tiempo, en un trip casi permanente, casi sin darse cuenta de que —como su noción de la realidad, como sus prioridades— está dada vuelta.

Mientras tanto, los que trabajamos para urdir un plan de escape estamos en etapa experimental. Toda herramienta que pinte promisoria, toda razón que ayude a dejar de lado el celular y producir una experiencia sensible a solas o con otras almas, será sometida a un proceso de ensayo y error.

En estas circunstancias, uno apela a los recursos que tiene a mano para desconectarse del mainstream. Es lo que estoy haciendo ahora a modo de experimento, al concentrarme (e invitarlos a concentrarse) en una música y en una fábula. Porque la música, cuando es bella y rica, te mete dentro de una cápsula donde los males de este mundo dejan de hacer mella: te extrae del devenir del tiempo (y del torrente de bits), te protege, te nutre — te salva. Y las fábulas contienen la clase de sabiduría que trasciende siglos y es inmune a las tecnologías, por invasivas que sean. Vienen del fondo de la historia de la especie, para advertirnos sobre cosas que siguen siendo tan válidas como cuando nos movíamos en carros e iluminábamos con velas.

En La esposa grulla 2, el campesino agradece la llegada de la bella mujer que acepta amarlo sin hacer preguntas. Pero, tan pronto descubre que, además de ser su compañera de vida, ella puede convertirlo en un hombre rico, su actitud cambia. Deja de considerarse afortunado y empieza a exigirle cosas que no formaban parte del contrato original.

Así lo cuenta Colin Meloy en la segunda canción.

La esposa grulla 2

Mi esposa la grulla llegó a mi puerta bajo la luz de la luna.

Brillante como una estrella y demudada, la invité a pasar

Nos casamos y las campanas sonaron dulcemente para nuestra boda.

Y nuestra ropa de cama estaba lista cuando le caímos encima.

Que suene el lamento de la campana

Vean, está pintada de rojo

Suaves como una fontanela

Las plumas y el hilo

Y todo lo que pretendía hacer era quedarme con vos

Mi esposa grulla.

Éramos pobres, nuestra suerte se evaporaba hora tras hora

Y cómo me prometió, ella, que podría recuperarla

Pero yo era codicioso, fui vano y la obligué a tejer

En un telar frío, en una habitación cerrada, con plumón.

Hay una curva en el viento y me desgarra el corazón

Hay sangre en el hilo y me desgarra el corazón.

Mi esposa, la grulla.

Me pregunté por qué me fascinaba esta fábula y no encontré una respuesta, sino varias. Ese es uno de los poderes de la narrativa en general, y del género fábula en particular. Funcionan como la piedrita que arrojás a un estanque. Una vez que terminaste de leer o escuchar el texto, queda atrás, se incorpora a tu pasado, del mismo modo en que la piedrita, al hundirse en el agua, desaparece de tu vista. Pero entonces tiene lugar un efecto secundario: sobre la superficie del agua (y de tu conciencia) se produce la primera onda, en la forma de un círculo que se expande. Y a partir del mismo epicentro aparece otra onda, y otra, y otra...

La primera onda me sugirió interpretar La esposa grulla en la clave del fenómeno de la vida. Casi todos podríamos reconocer cosas por las que deberíamos estar agradecidos de estar aquí, experimentando la aventura de vivir: la buena salud, las necesidades básicas satisfechas, los afectos, el disfrute estético, la comunión con otros, la posibilidad de expresarse, de contemplar y hacerse uno con el mundo natural. Pero los seres humanos tendemos a la insatisfacción, somos barriles sin fondo, y siempre queremos más. Lo cual no está mal per se. Tratar de superarse es válido, así como lo es tener ambiciones... siempre y cuando no sean desmedidas, y las persigas sin hacer ni hacerte trampas.

Que es lo que le ocurre al campesino de la fábula. En vez de disfrutar de la compañía de su esposa, que lo aceptó como pareja a pesar de que era pobre y lo conocía apenas, se entusiasma con las telas que ella produce. (Reitero lo de John Berger: en el infierno que diseñamos como prisión para nosotros mismos, la inteligencia humana se ve reducida a la codicia.) Deja de considerarla su amada, para empezar a concebirla como una pyme. Y entonces, diría mi abuela, se queda sin el pan y sin la torta. Chau telas, chau fortuna, chau amor. La esposa grulla tampoco tiene un happy ending pero deja una lección valiosa, a capitalizar en varios ámbitos de la vida.

Tampoco me costaría nada interpretar la fábula en clave política. En el campo popular hay unos cuantos que actúan como el protagonista: convencidos de que su prosperidad depende de que la esposa grulla siga encerrada, tejiendo la tela de la representación política, para que ellos la capitalicen. Pero la vida, como la fábula, no funciona así. La representación política, y el liderazgo que conlleva, no son un objeto material y finito que puede ser depositado en manos de otro, ni algo transferible mediante documento ante escribano. La que fabrica la tela codiciada es la esposa grulla, porque es ella la que pone el alma y la lucidez en la tarea, usando hasta sus plumas y desagrándose en el proceso. Y el pueblo lo entiende y valora, lo reconoce como una tela excepcional, infrecuente, de esas que sólo se ven muy de tanto en tanto.

Pero nunca faltan los que creen saber más. Como dice una persona a la que admiro: hay gente que sabe mucho, pero no entiende nada. ¿Se acuerdan de aquel Angeloz al que se consideraba La Gran Esperanza Blanca, el heredero natural del liderazgo de Alfonsín en la UCR? ¿No se acuerdan? A eso me refiero, exactamente. Aunque exista un motivo, al menos, por el cual estaría bien que recordásemos a Angeloz: fue una de las razones por las cuales tuvimos que padecer diez años de Menem.

No quiero saltearme las resonancias personales de la fábula. ¿Quién de nosotros no ha dado por sentado un amor, acostumbrándose a contar con él y dejando de cuidarlo como se merecía? ¿Cuántos de nosotros nos sorprendimos al perder ese amor, para recién entonces lamentar el descuido? Pero pretendo cerrar esta disquisición interpretando la fábula en términos históricos.

Pensar en la Argentina como un país maldito es una tentación. Teníamos —tenemos— todo lo necesario para ser felices, o al menos vivir vidas plenas. Tierras fértiles, miles de kilómetros de costa marítima, aguas dulces, conveniente distancia de los territorios donde estallan los quilombos. Gran capital humano, tanto artístico como científico. Y sin embargo, cada vez que surgieron líderes que buscaron el desarrollo y una distribución más justa de los bienes, el poder los convirtió en un blanco de tiro (lo cual era esperable), pero también en víctimas de las zancadillas de algunos que se consideraban propios (lo cual no debió ser así).

Pensemos en la ingratitud con que se retribuyó a San Martín, que murió en el exilio. Pensemos en la violencia que desplazó a Perón, que de los últimos 29 años de su vida pasó 28 lejos del país. Urdieron la tela de su liderazgo político hasta que algunos aliados intentaron quedarse con el tejido, para sacarle provecho personal. Pero claro, ciertas mezclas entre talento y savoir faire son intransferibles. Y cuando los originales dejaron de tejer con su estilo y calidad inimitables, se acabó el negocio. Entonces nos desgarramos las vestiduras y repetimos, como el campesino de la fábula: "Todo lo que pretendía hacer era quedarme con vos, conservarte". Pero ya era (¿ya es?) tarde.

En apariencia, al final de la fábula el campesino lo ha perdido todo. Pero en la recreación de Colin Meloy queda algo que podría ser considerado una esperanza. Meloy sugiere que la experiencia no ha sido en vano, porque el campesino parece haber aprendido algo, una lección que evitaría que volviese a cometer un error parecido. ¿Y cómo la expresa? Mediante un acto de contrición, tanto interna como visible. Eso es lo que repite en el estribillo, así es como termina la fábula: con el protagonista diciendo I will hang my head low, lo cual significa: Yo bajaré mi frente. La contrición es el gesto de humildad por antonomasia, la actitud de aquel que al fin ha entendido que no estuvo a la altura del amor que se le brindó.

Tal vez sea eso lo que necesitamos los argentinos que soñamos con una Argentina menos cruel. Un acto de contrición masiva ante el país que nos amó y al que no supimos corresponder. A modo de exorcismo de nuestra historia, asumiendo la responsabilidad de las oportunidades perdidas y comprometiéndonos a no ceder a la codicia de la pasión individual. Todos necesitamos bajar el copete. Somos una gran promesa que nunca llegó a fruición y por eso debería desandar sus pasos, hasta descubrir dónde se extravió. Y, ya que estamos, no estaría de más mostrarnos agradecidos, una característica esencial a nuestra dignidad. En especial con aquellos y aquellas que, más allá de humanos errores, nos han dado tanto y merecen una gracia acorde, en vez de mordaza y exilio interno.

Así concluye la fábula Colin Meloy, en La esposa grulla 3.

La esposa grulla 3

Y bajo las ramas erguidas

Completamente vestida por un sudario de nieve

Su corazón no se había endurecido del todo.

Cada pluma se desprendía de su piel

Hasta quedar desnuda, mientras adelgazaba

¿Cómo estuvieron tan ciegos, mis ojos?

Y yo bajaré mi frente, yo bajaré mi frente.

Un cielo gris, un aguijón amargo

Una nube de lluvia, una grulla al vuelo

Todo más allá del horizonte.

Y yo bajaré mi frente, yo bajaré mi frente.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí