Qué ruido hace esta cosa. Qué frío hace. Pero tengo que levantarme, piensa Pierina. No puede llegar tarde, el nene. Hoy es un día especial.

Pierina se libera del hojaldre de frazadas. La mitad de la cama que corresponde a Oscar —mitad y pico, ¡con lo gordo que está!— se encuentra vacía. Oscar entra a las 6, nunca lo oye cuando se levanta y se va. O es muy considerado o yo duermo como un tronco, piensa Pierina. Por suerte las pantuflas son calentitas.

Lo primero que hace al entrar en la cocina es llenar los pulmones. No huele a gas, todo está en orden. Eso sí: todavía persiste, vagamente, el perfume del guiso de anoche. Prende la luz y enciende tres hornallas para calentar el ambiente. Al dejar la pava sobre el fuego, un escalofrío le recorre el cuerpo. Después enchufa la plancha. Repasó el delantal del nene antes de acostarse, pero quiere que esté impecable. Hoy es un día especial.

A través de la ventana contempla el terreno blanco. Cuando escarcha así no arranca, la chata, y Oscar se pone bravo. Le da a la llave hasta ahogar el motor mientras dice cosas que la harían poner colorada, si ella no fuese ya negra. (Morocha, bah.) Pero la chata no está y Oscar tampoco, así que debe haber arrancado sin hacer espamento. De otro modo ella se hubiese despertado. O no.

Se lleva una yema a la lengua y toca la base de la plancha. Todavía le falta. Mejor dedicarse al mate.

Ojalá le saquen fotos con el Presidente, piensa Pierina. Y que les regalen una copia, o que se la vendan. ¡Algo que enseñar a la parentela y a las vecinas! Si hay foto la enmarco y la cuelgo en la pared, esas cosas se recuerdan la vida entera. Un momento capturado para no soltarlo más, parte de la historia grande y, al mismo tiempo, de la historia familiar.

Le insistirá al nene para que vaya al baño y desayune bien, el viaje va a ser largo: de casa hasta la escuela, de Lanús hasta Retiro y —un tironcito más— de Retiro hasta la Rosada. Qué alegría, piensa Pierina mientras repasa el uniforme blanco. Qué orgullo.

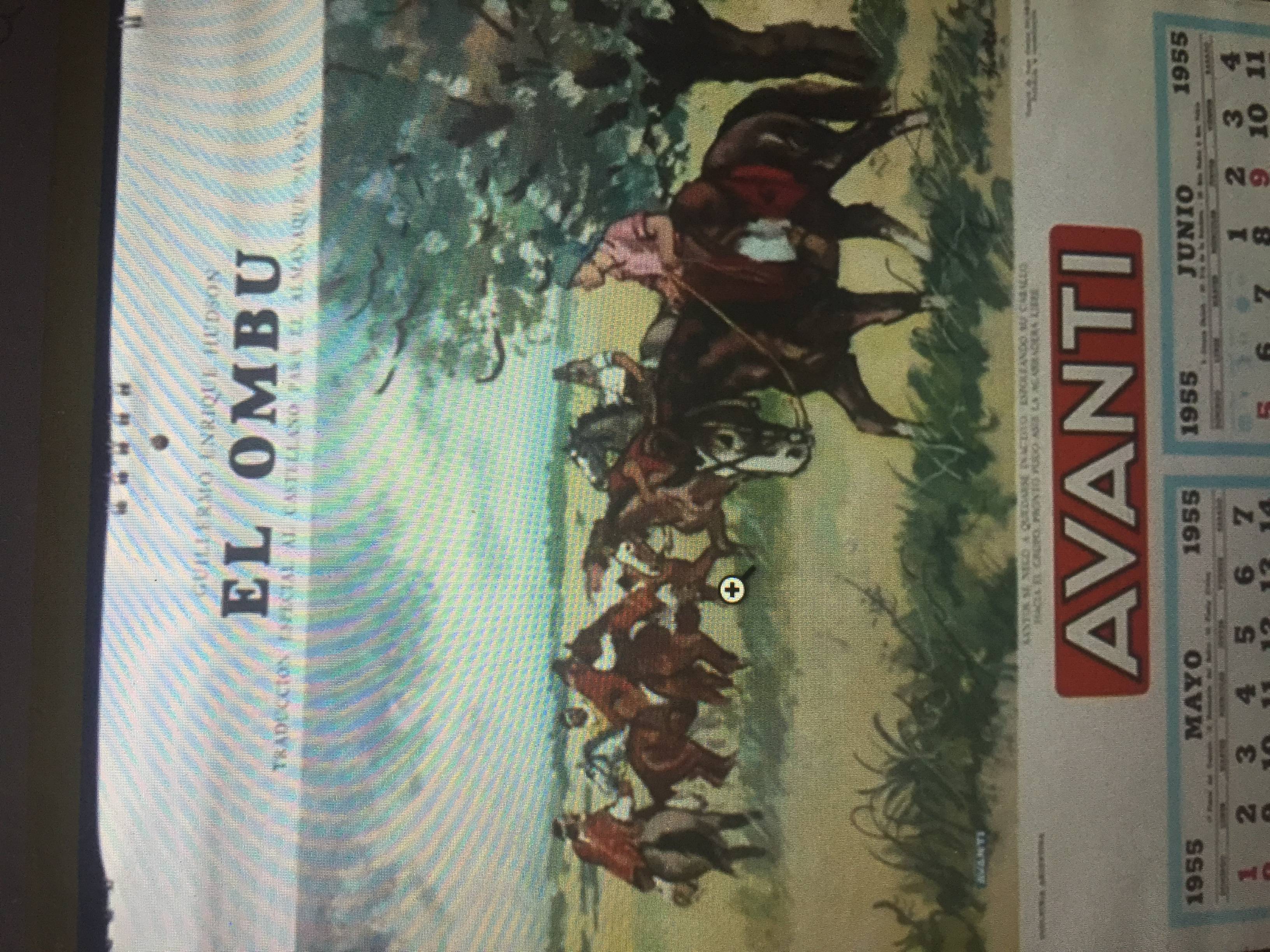

No bien el nene le contó la noticia, marcó el día con tinta en el calendario de Avanti. Y el día llegó nomás. Ahí está, debajo del gaucho y del verso de Hudson, dentro de un círculo azul — un día coronado.

16 de junio, jueves, piensa Pierina. Hoy es un día especial.

Se sienta en el borde de la camita, despeina los pelos duros con yemas curtidas por la plancha y dice con dulzura.

Arriba, pichón. Dale, que hoy vas a ver al General.

Ese jueves, José sale tarde de su casa de Castelar —crédito hipotecario a treinta años—, porque tiene que hacerse cargo de una guardia que lo mantendrá lejos la noche entera. Es un hombre joven y empeñoso. Lo suyo son los relojes, es lo que le gusta: la microscópica precisión de esos mecanismos, la sensación de que puede desarmar el tiempo y echarlo a andar nuevamente, a voluntad. Pero eso no garpa lo que necesita para mantener a una familia. La olla la para con lo que le pagan como policía, aunque el título impresiona más que la ocupación concreta: lo que hace es trabajar como chofer de un comisario y pegar la guardia ocasional en el Departamento Central. Además estudia derecho y los domingos suma una changa, encerando con sus hermanos los pisos de casas bacanas.

Se despide de las mujeres en el umbral. Su esposa sostiene en upa a las dos nenas, una en cada brazo: Gracielita de dos años, Lili de uno. José reparte besos por las mejillas, hace el gesto cabalístico para asegurarse de no olvidar nada —toca los bolsillos donde guardó la billetera, los puchos, las llaves, casi como hacer la señal de la cruz— y se va.

A los diez minutos está de vuelta. Qué pasó, pregunta su señora. José dice que en la esquina lo abarajó Di Marzio, el ferretero, que les consiguió otra casa que encerar. Pero me dio charla y no me largaba y para cortarla le dije que me había olvidado algo.

Lo que José no dice es que cuando pasa la noche afuera las extraña como loco, en especial a las nenas, y que aprovechó lo de Di Marzio para robar un mimo más.

José refriega el morro contra esos cachetes que huelen a talco y leche, busca los labios de su mujer y, ahora sí, se va para no volver.

El día está feo —nublado, desapacible— pero Clelia agradece la oportunidad de salir a la calle. Trabaja en la casa matriz del Banco Holandés, 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, y cuando el personal jerárquico sube al comedor aprovecha el respiro y apura el sanguchito que prepara en casa. Pero ese día se quedó dormida y, para no llegar tarde, se fue con lo puesto. Por suerte la señora Sara, tan sensible, le leyó la mente — o le vio cara de famélica, una de dos. Andá a tomar aire, comprate algo por ahí, le dijo, concediendo el permiso. Y Clelia sonrió como si se hubiese sacado la grande y le dijo gracias, voy y vuelvo en un periquete.

Clelia está contenta porque va a comer algo, pero ante todo por la oportunidad de lucir sus zapatos nuevos por el Centro. Regalo de su futura suegra, la mamá de Raúl. Al principio no le gustaron aunque fingió que sí, para no quedar mal. Eran zapatos muy serios. Te van a venir bien para el trabajo, dijo la vieja. Parecían mocasines y los mocasines son cosa de varones, pensó, la vieja me quiere afear para que nadie más me arrastre el ala. Pero los encontró cómodos y ahora la hacen sentirse interesante.

Soy una chica moderna, piensa Clelia, mientras cruza la Plaza de Mayo.

A mediodía, el avión Beechcraft AT11 lleva más de una hora sobrevolando Colonia. Lo pilotea un capitán de fragata de la Armada Argentina, se llama Néstor Noriega. La nave carga con dos bombas de demolición de cien kilos cada una. Noriega hace tiempo, en espera de que el cielo abra y mejore la visibilidad, pero todo indica que eso ya no ocurrirá. Le quedan dos horas de autonomía de vuelo, es momento de tomar la decisión: ahora o nunca. Lo siente en su cuerpo, se le electrifica el vello. En ese instante la radio crepita y su superior confirma la orden. Proceda, le dice.

Noriega pega la vuelta. Buenos Aires no tarda en hacerse visible, aun a pesar del cielo encapotado. Parece una procesión de penitentes de piedra que avanzan hacia el río. Quizás para honrar a un dios pagano, piensa. Al dios equivocado. Pero no es eso, claro que no. A esa hora en que el día se parte en dos, Buenos Aires es una ciudad que ignora lo que va a pasarle.

En el fuselaje del Beechcraft hay una pintada fresca. Una ve corta que guarda en su seno una cruz. Un símbolo que pretende decir: Cristo vence. Noriega recuerda que, al aproximarse a la nave para tripularla, se le ocurrió que la pintada parecía un ataúd incompleto.

Falta dibujarle la parte donde va la cabeza.

Para la mayoría de la gente, este día comenzó a la hora cero. Pero para algunos otros, este día comenzó hace tiempo. Para Raúl Lamuraglia, por ejemplo, un hombre de negocios que financia a la oposición con la ayuda de cheques que libra el Bank of New York.

Lamuraglia viene reuniéndose en Uruguay con el Presidente Battle Berres y el empresario argentino Alberto Gainza Paz. Ellos le han ofrecido apoyo para voltear al régimen. En su quinta de Bella Vista, Lamuraglia ha organizado un golpe con gente como el piloto Noriega, Francisco Manrique, el ex capitán del ejército Walter Viader, el comandante de tropas de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega y políticos opositores, como el radical Miguel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi y Alberto Benegas Lynch.

La gente común —como Pierina, José, Clelia— no escuchó nunca mención de esos nombres. Sin embargo, son los nombres de los hombres que vienen construyendo ese día desde hace tiempo, y que trastocarán la historia de millones de argentinos y argentinas a partir de este mediodía.

Es difícil explicar los hechos que confluyeron para que ocurra lo que está por ocurrir. Son demasiados, conciernen a mucha gente y nada de lo humano es sencillo. La naturaleza colonial de ese país tiene algo que ver, claro. El hecho de que se trate de una tierra arrebatada a sus moradores originales, a punta de bayoneta. Los nativos que sobrevivieron terminaron como esclavos, al servicio de una nueva casta dominante que rendía pleitesía a poderes de ultramar.

Algo se deriva, también, del momento político. Es lo que explica que comandos ultracatólicos que se hacen llamar “palomas” hayan negociado un crédito con la Sociedad Rural, para financiar sabotajes a la red eléctrica y a los cables de la telefónica Entel. Es lo que explica que, esa misma mañana, entre 400 y 500 hombres de civil circulen por el Centro sin nada ostensible que hacer, caminando o visitando bares, sin alejarse nunca a más de quinientos metros de la Plaza.

Es que el movimiento que sacó a las calles a la parentela de los indios se ha consolidado. Algo que indigna a Gregorio, que a los 19 estudia derecho para convertirse en abogado como su padre. Esa gente sale hoy de abajo de las baldosas, piensa Gregorio. Bichos bolita. Ya no se puede sacar ni una foto como souvenir, para donde mirás hay uno o varios. Y los fines de semana, ni te cuento. Lleno de negros endomingados por todas partes. Te obligan a hacer fila hasta para comprar un frankfurter.

Para peor, les gusta pervertir hasta los símbolos sagrados. Adoran a un general que avergüenza a la institución militar, tradicional garante de la rectitud y el orden, de Roca y Mitre en adelante. Y veneran a una puta muerta como si fuese una santa virgen. Rubia, para colmo. (Aunque de agua oxigenada.) Ya es una blasfemia, esto. ¿Cómo no va a indignarse el clero? Después se quejan cuando la gente de bien reacciona. Habría que tener sangre de horchata para seguir así, aguantando lo inaguantable.

Ahora dicen que quemamos una bandera y por eso preparan un acto de desagravio. En la Plaza de Mayo, para más inri: ¡ante la Catedral! Gregorio debería estar en clase pero se rateó, hasta su padre lo entendería. (Lo entenderá más tarde, cuando se lo cuente. Ha tomado la precaución de no anticipárselo, no quiso que le impusiese el deber de estudiante por encima del patriótico.) Gregorio necesita ir a la Plaza a enrostrar a esa gente su ignominia, el acto de usurpación de una argentinidad que no se merecen, que les queda grande como los trajes que usan durante el fin de semana. (Muchos son del interior, para colmo. ¿Qué hacen acá?)

Pisa la Plaza y no ve signos del acto en ciernes. ¿Lo habrán suspendido? Todo se ve chato, rutinario. Vehículos que circulan como si nada: particulares, camiones, ómnibus. El sureo de las aves, siempre está el riesgo de que te caguen encima. La gente inmersa en el ritmo laboral, que marcha a trote corto. El piberío que a esa hora sale de, o entra a, sus escuelas. Acá no pasa nada, piensa Gregorio.

Se le ocurre ganar tiempo en la Catedral, curiosear con la excusa de echarse un Padrenuestro. La encuentra cerrada. ¿Siempre está cerrada los jueves? Gregorio consulta su reloj. Doce y media pasadas. Entonces percibe el bramido. ¿Truenos? No: aviones que se acercan. Las naves rasantes que estaban anunciadas, parte del acto de desagravio. Gregorio sonríe. El momento de demostrar su hombría ha llegado.

Difícil graficar las fuerzas que tendrán por resultante la acción inminente, ya ha sido dicho. Pero hay un hombre cuyos pensamientos y decisiones simbolizan la historia a punto de ser escrita. Se llama Jorge Alfredo Bassi, capitán de fragata, y es uno de los que viene reuniéndose en Bella Vista con el ricachón Lamuraglia. Un par de años atrás leyó el Boletín del Centro Naval que incluía un artículo de Mitsuo Fuchida. Allí se describía el plan de los pilotos japoneses para arrasar Pearl Harbor. Lo fascinó la perfección táctica, su devastadora practicidad. Y desde entonces —aunque la puta ya ha muerto y el régimen flaquea, amenazando con caer solo—, Bassi cuenta la idea a cuanto colega y superior le presta su oreja.

Qué lindo imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor, les dice.

Las reacciones suelen ser disímiles, aunque universalmente positivas. Lo que nadie le explica, ni Bassi mismo percibe, es la diferencia atroz que existiría entre el ataque a Pearl Harbor y uno a la Rosada. Los japoneses atacaron a otra nación, a sabiendas de que ese acto constituía una declaración de guerra, y eligieron como blanco bases militares. La Rosada no es una base militar. La Plaza de Mayo no es una pista para aviones de guerra — demasiado corta. La mayoría de la gente que circula por allí no es extranjera, no está enrolada en un país enemigo. Son argentinos. Connacionales. Civiles. Indefensos de manual: viejos, mujeres, niños.

Lindo imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor, insistió Bassi. Hasta que la expresión de deseo devino hipótesis y la hipótesis devino conspiración.

Hay un instante que es el último instante en que todas las cosas son como eran. El momento en que Pierina se pregunta si el nene habrá llegado a la Rosada. El momento en que José mira hacia arriba en el subte y lee el diagrama que certifica que está a una estación de la Plaza. El momento en que Clelia, con la pancita llena, ralentiza la marcha para estirar el paseo al aire libre. El momento en que el nene alarga el cogote, para relojear por la ventana esos autos que nunca antes ha visto.

Hasta que el instante, ese instante, se acaba. Y las cosas ya no vuelven a ser iguales, nunca más.

Las bombas del bautismo de fuego caen poco después de las 12,30. Una impacta sobre la Rosada. Revienta una cocina del primer piso y mata a dos ordenanzas, que ni alcanzan a entender qué les pasó. La explosión desploma parte del techo sobre la sala de prensa. Los periodistas acreditados rajan como rata por tirante.

Irónicamente, el blanco principal no está en el lugar. El General dejó la Rosada más temprano y los conspiradores deben saberlo, hay un buey corneta entre los que están al tanto de sus movimientos. Sin embargo, el ataque se despliega igual.

La otra bomba que anuncia el inicio de las hostilidades cae sobre un trolebús que circula por Paseo Colón.

Un trolebús donde, dada la hora, hay muchos escolares. Incluyendo a los que vienen de Lanús. Son como cuarenta, de guardapolvos relucientes y bien emperifollados —entre ellos el nene, a quien Pierina le encajó la única corbata de Oscar—, para estar a tono con la Casa Rosada que tienen previsto visitar.

El vehículo no revienta a causa de la explosión. Del contenido del trolley no se puede decir lo mismo. El metal del interior queda festoneado por extrañas guardas, dibujadas por la sangre evaporada al calor y por la piel achicharrada de los pasajeros.

Horas más tarde, cuando los cuerpos se apilen en las calles y bajo las recovas de Paseo Colón, los estudiantes se identifican con facilidad.

Son los cadáveres que visten pantalón corto.

Como los confabulados no pudieron hacerse de muchas bombas de las poderosas sin llamar la atención, usan bombas de fragmentación. No voltean edificios, pero son devastadoras al contacto con la carne humana. La desintegran en una fracción de segundo.

La noción del fair play brilló por su ausencia durante la planificación del ataque. Los conspiradores aprovecharon todas sus ventajas, hasta las más ignominiosas. Por ejemplo: han tomado la precaución de comprar y contrabandear fusiles semiautomáticos de origen belga. Los usan para enfrentar a los granaderos que —ellos lo saben— serán los primeros en intentar la defensa. ¿Y qué armas llevan los granaderos? Fusiles Mauser a cerrojo —armas anticuadas— que sólo cargan cinco tiros.

¿Y Gregorio? ¿Qué fue de Gregorio?

Cuando el subte frena y abre sus hojas de guillotina, el zumbido de los aviones invade el vagón. Suenan como insectos tamaño baño. Reverbera en la estación un runrún de fondo, al que se suman otros, más distantes. Parecen gigantes que se desperezan o calientan su garganta, pero los gigantes no existen. La señora a quien José le cedió el asiento pregunta qué pasa, no quiere bajar. José sale con el colega que lo acompaña, otro policía de civil a quien conoce del Depto Central. Esa no puede ser la música de los aviones que participan del desagravio. Demasiado estridente. José aguza el oído y cree percibir gritos y cosas que hacen cataplún. Su colega le toca el brazo y señala hacia arriba. De las rejillas que conectan con la superficie caen nubes de polvo y escombros. Lo más sensato sería irse de ahí, pero al acercarse al primer vagón José ve que el motorman se tomó el palo. La cabinita está vacía.

Tranquilicesé, señora, dice el colega y José agradece, porque no sabría cómo lidiar con la vieja y porque su curiosidad es más grande. Cuando su colega le echa un vistazo, José hace señas. Le dice que él va a mandarse para arriba. El otro asiente y José busca la escalera.

Pisa un escalón tras otro pensando que no debería estar allí, que sus guardias habituales son en otro lado, que cambiar su rutina justo ese día y justo a esa hora ha sido una suerte loca.

Hasta que advierte que los peldaños tiemblan bajo sus pies, y la palabra suerte escapa de su mente.

Horacito viajaba en el mismo subte pero bajó una estación antes, en Perú. Tiene 13 años y va al Nacional. Viste blazer, pantalón gris y corbata oscura. Llegó pensando en números primos, en asirios y caldeos, en pretéritos pluscuamperfectos y en cierta señorita. Ahora sale a la superficie y, golpeado por el estruendo, no logra reconocer el paisaje cotidiano: el perfil del Cabildo, la Plaza y más allá la casa de gobierno, todo está borroneado por el polvo y el humo. Avanza hacia la Plaza, siguiendo el derrotero que marcan en el cielo las balas trazadoras: los proyectiles que vienen con carga pirotécnica, para que el artillero pueda ver la dirección de los disparos y corrija su puntería. Los trazos entrecortados de esas luces confluyen sobre la Rosada y los edificios lindantes. Horacito se mueve como hipnotizado, porque entiende que está ocurriendo algo malo pero le gana la magnificencia del asunto — su belleza terrible.

Está a punto de abandonar la protección del Cabildo cuando siente un tirón. Dónde vas, pibe, tas loco, le grita el tipo, sin soltarlo. Es un señor grande, de la edad de su viejo. Un padre que es escritor y periodista y que se está perdiendo, en ese instante, la historia de su vida. Esta vez Horacio no será el receptáculo de una narración paterna, sino quien narra. Esa idea lo salva, la de capitalizar la chance de dejar mudo a su padre. O tal vez lo salva su maletín, ese bodoque que pesa un quintal.

Lo ha levantado para ponérselo encima de la cabeza, un techito de cuero repujado. El gesto es inútil y él lo sabe pero no ceja, eso demuestra que no renegó de su instinto de supervivencia. Y entonces la piedra del sol que el maletín lleva tallada, ese amuleto precolombino —créase o no, diría Ripley—, surte efecto y rechaza las bombas y desvía la metralla, mientras Horacio corre por Diagonal Norte, como poseído, acudiendo al llamado de ese otro tótem con forma de obelisco.

A las 13:12, el dirigente sindical Héctor Hugo Di Pietro, que se encontraba a cargo de la CGT por ausencia del secretario general, habla por cadena nacional.

"¡Todos los trabajadores de Capital Federal y de Gran Buenos Aires deben concentrarse inmediatamente en los alrededores de la CGT! ¡Todos los medios de movilidad deben tomarse a las buenas o a las malas! ¡La CGT los llama para defender a nuestro líder! ¡Concentrarse inmediatamente, pero sin violencias!"

Tres minutos después de la cadena nacional, el ex capitán Walter Viader, que con comandos civiles ha tomado Radio Mitre, difunde el bando golpista redactado por Zavala Ortiz.

"Argentinos, argentinos, escuchad este anuncio del Cielo volcado por fin sobre la Tierra. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado. Compatriotas: las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto".

"Los gloriosos cadetes de la Escuela Naval y los valientes soldados de la Escuela de Mecánica de la Armada avanzan desde sus respectivas guarniciones acompañados por compactos grupos populares que vitorean al movimiento revolucionario. Ciudadanos, obreros y estudiantes; la era de la recuperación de la libertad y de los derechos humanos ha llegado".

El texto es una retahila de mentiras. El tirano no ha muerto. No hay grupos populares vitoreando a los revolucionarios. (Al contrario, los que acuden a la Plaza como hormigas son los laburantes que defienden al General con las manos desnudas. Ellos son las víctimas de la segunda oleada de bombas.)

Y Dios es perfectamente ajeno a ese mensaje que llega desde el cielo. No se hace cargo de nada, se lava las manos. A esa altura lleva milenios viviendo en el exilio, que eligió cuando Job lo hizo sentir verguenza y sin decir palabra le enrostró su falta de empatía, su crueldad, su egoísmo. De tanto en tanto telefonea al hogar para ver cómo van las cosas, pero nunca ha encontrado razón que lo haga arrepentirse de su decisión.

Si llamase ahora, justo ahora, colgaría de inmediato, asqueado por la prosa de Zavala Ortiz y su pretensión ridícula de que una era de derechos humanos advendrá a bombazo limpio.

Los minutos corren, los ruidos no aflojan. En las entrañas de la ciudad, el policía de civil experimenta síntomas de una claustrofobia que hasta entonces ignoraba que padecía. Logró tranquilizar a la vieja, o al menos estabilizarla en un llanto bajito, y ahora necesita ocuparse de sí mismo porque se ahoga, no le entra el aire, se le obturó el túnel que conecta la cabeza con los pulmones. Su propia mollera —el mate— le está jugando sucio y él se da cuenta, porque la realidad dice otra cosa. La estación es una caverna enorme que contiene aire a raudales. Algunas de las rejas que dan a la Plaza no están bloqueadas, las ve chorrear luz y tierra.

Ahora vuelvo, le miente a la vieja, y se va por la escalera que ya usó José. Cada paso cuesta más que el anterior porque el pánico lo puede, convierte su diafragma en un cacho de madera balsa. Con cada escalón la pregunta se repite con mínimas variantes: y si una bomba tapó la salida, y si quedé atrapado en esta catacumba, y si el aire empieza a faltar de verdad.

Cuando llega al tramo final su corazón salta como fiera enjaulada, porque ahora es obvio que la boca del subte que da a Economía recibió un bombazo y está llena de mugre y de piedras. Al instante comprende que no se obturó del todo, que el aire circula y arremolina el polvo, que hay forma de salir. Respira hondo por primera vez en una eternidad y encara la huída. Pisa tierra y fragmentos de baldosas, abre los brazos como un equilibrista y asciende, hasta que ve algo que llama su atención.

Un motivo geométrico, una trama familiar. Piensa en José antes de comprender que es correcto que piense en él, porque lo que llamó su atención es un jirón de tela, un cacho del saco de tweed que José vestía debajo del gabán.

Lo recoge por instinto y se sorprende porque el jirón pesa más de lo que esperaba, pesa mucho. Al levantarlo empieza a chorrear sangre y el policía comprende que eso que gotea es José, lo último que José conserva vivo, una sustancia orgánica que se pierde en la tierra que cubre los escalones y al hundirse allí muere definitivamente, se vuelve mineral.

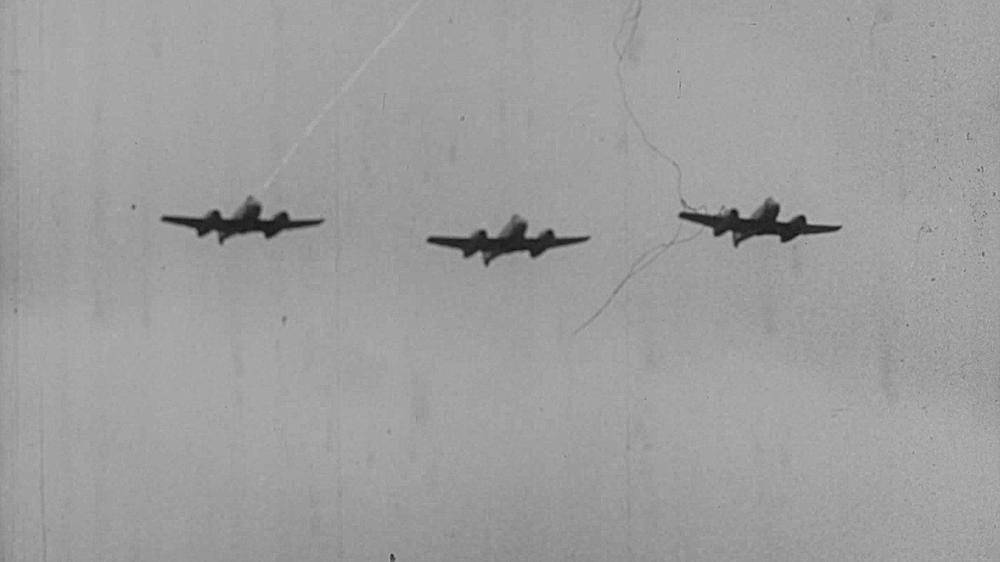

Son muchos los aviones que van y vienen, bombardeando y ametrallando la Plaza y alrededores. Cinco Beechcraft, veintidós North American, tres hidroaviones de patrulla, algunos Gloster Meteor.

Uno de los Gloster ametralla la CGT a conciencia. Mata al dirigente Héctor Passano, que subió a la terraza con la peregrina idea de repeler el ataque con un arma corta. Las balas dibujan una línea de puntos que divide su cuerpo en dos territorios adversos.

También disparan sobre el Departamento de Policía y el Ministerio de Obras Públicas de la Nueve de Julio. Un oficial es alcanzado por las municiones, muere dentro de la oficina que ocupaba.

Clelia lo ve todo desde un sitial privilegiado. Está tumbada en plena Plaza, a un palmo de la calle. Echada sobre la geometría de las baldosas, se yergue sobre un codo. Una pose conveniente para contemplar el espectáculo, Clelia se siente diva del cine mudo, repantigada en un sofá con chaise longue. Al principio se asustó y ahora está deslumbrada, ve pasar los aviones por encima, muy cerca. Tanto como para verles bien la panza y alentar la fantasía de que podría tocarlos, si levantase un brazo.

Está rodeada por palmeras y columnas de humo negro, se siente parte de una extravaganza de tema bíblico. Pero los gritos y las sirenas la distraen, le estorban el disfrute. Entonces se le acerca un tipo, otro tipo más, haciendo el mismo gesto que Clelia se ha cansado ya de rechazar. Gente que se le aproxima tendiendo una mano para ayudarla a pararse, hasta que comprende y se pone pálida y clava las guampas. A Clelia no le queda otra que consolarla y decirle vaya, no se preocupe, yo estoy bien.

Clelia está bien, dentro de todo, porque la sacó barata. Podría haber volado en mil pedacitos —ahí está el crater que dejó la bomba, a pocos metros—, pero no reventó, quedó entera o casi entera. Lo bueno, dentro de lo malo, es que el estallido la cauterizó en el acto, porque de otro modo ya se habría ido en sangre. Y lo malo, dentro de eso bueno, es que Clelia se ha quedado con un mocasín solo, que ha perdido uno de los zapatos que tanto le gustaban, que se quedó sin él y sin todo lo que el mocasín llevaba adentro, cuando la cosa explotó.

Un jeep blanco del Ministerio de Salud Pública zigzaguea entre los vehículos encallados y los escombros. Transporta a dos enfermeras salteñas, Viola Sara Bun y Pilar Amezua, que han sido avisadas de que hay niños entre los heridos y los han elegido como prioridad.

El jeep avanza hasta que se cruza con una ráfaga que llega de lo alto. Entonces pierde el control pero no choca, pisa cosas que no debería y sube a lugares inconvenientes mientras frena de a poco y queda varado con Viola y Pilar a cuestas, Viola y Pilar que dejaron de ser enfermeras, Viola y Pilar que ya no son salteñas, Viola y Pilar que se sumaron a las víctimas sacrificiales, Viola y Pilar que ya son dos cuerpos, nomás: peso muerto a ser desplazado y ordenado y clasificado junto a docenas de otros troncos similares, uno al ladito del otro, debajo de la recova.

El ministro de Marina, Aníbal Olivieri, se descompensó apenas comenzó el operativo que dirigía y fue trasladado al Hospital Naval. Pero no quiere quedarse allí, teme que caigan a detenerlo en cualquier momento. Prefiere arriesgarse y pide que lo lleven al ministerio, donde sus hombres combaten contra los soldados del Ejército que se mantiene leal al tirano.

Los accesos al Centro están bloqueados, prueba suerte en los laberintos del puerto. Así accede a la parte trasera del edificio. Mientras se acerca, percibe que no queda un solo vidrio sano en el ministerio. Esa imagen lo hace trastabillar pero no cae, porque alguien lo sostiene.

Es uno de sus asistentes. Muchacho con futuro. Su nombre es Emilio Eduardo Massera.

Los conspiradores saben que el tirano no está en la Rosada y por eso apuntan a la residencia presidencial: el Palacio Unzué, entre Libertador y Las Heras, entre Austria y Agüero. Cada avión que sobrevuela le suelta un regalito. Una bomba cae en el parque del palacio y ahí queda, abollada pero intacta, sin detonar. Otra mata a un barrendero, que la ve caer sin atinar a mover un músculo. Una tercera erra el blanco por 200 metros y cae sobre Pueyrredón.

Mata a un automovilista y a un chico de 15 años.

¿Y Gregorio? ¿Qué fue de Gregorio?

Quien lidera la resistencia es el general Lucero. Sus hombres disparan con ametralladoras desde la Rosada y el ministerio de Ejército. Pero además cercan el ministerio de Marina, donde se atrincheraron las fuerzas navales que quedan en tierra. Lucero manda tanques y emplaza morteros y baterías antiaéreas de la artillería y de la infantería motorizada. La disparidad de fuerzas no deja lugar a equívocos. La derrota de los sediciosos es cuestión de tiempo.

A las 15:17 ondea un lienzo blanco. Lo agitan en una ventana del séptimo piso, desde el ministerio sublevado. Olivieri y Lucero se comunican. Acuerdan negociar términos de rendición. De inmediato, los generales Carlos Wirth y Juan José Valle se suben a un jeep para parlamentar en el cubil de la Armada. Están en eso cuando son sorprendidos por la espalda. Renegando de su propia bandera blanca, los aviones de la Marina lanzan otro ataque artero. Los Beechcraft, North American y el Catalina sobrevuelan la Plaza nuevamente y descargan treinta y seis bombas. Esa carga destruye dos pisos del ala sur de la Rosada y mata a un conscripto.

Valle sobrevive a esa traición, pero no por mucho tiempo. Le queda apenas un año de vida. En 1956 lo fusilarán sus hermanos de armas, que lo condenarán por no preferirlos, por tomar partido por el pueblo peronista.

A esa altura ya partieron treinta y seis aviones desde las bases de Morón y Ezeiza. Esos no transportan bombas sino golpistas, con dirección a Uruguay. Uno de ellos es Zavala Ortiz. Su pluma se adivina en el comunicado que difundirá la Unión Cívica Radical, donde sostiene que el bombardeo fue el corolario inevitable de las políticas del tirano. Según la retorcida lógica de los enemigos del pueblo, los culpables de un bombardeo son siempre los bombardeados. (No mucho después, con la Fusiladora ya en el poder, el Libro negro de la segunda tiranía insistirá en esta tesitura, diciendo que la culpa de tantos muertos la tuvo la CGT, que movilizó a sus militantes a la Plaza. "Determinación absurda", se la llama allí, con sordera ante el sinsentido de su propio planteo, que responsabiliza de un crimen no al que dispara sino al que interfirió la trayectoria de la bala.)

En Uruguay recibe a los fugitivos alguien que está asilado allí desde hace tiempo, por haber formado parte de otra conspiración contra el tirano: Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde el '51.

Los trabajadores confluyen sobre la Plaza en camiones y chatas. Vehículos que cumplen una doble función: dejan allí a los que llegan y levantan cadáveres y heridos, rumbo a la Asistencia Pública de la calle Esmeralda y otros hospitales.

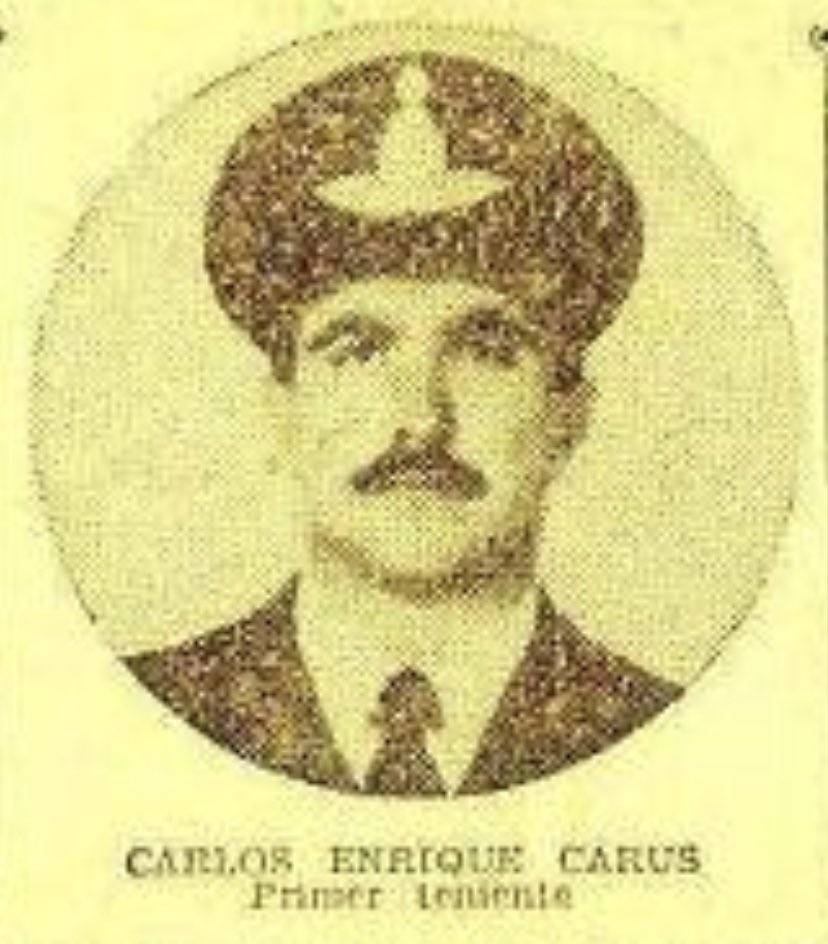

A esa hora son miles los hombres y mujeres que se apiñan frente a la Rosada. Algunos de ellos son testigos del vuelo del último avión, piloteado por Carlos Enrique Carus, que aparece por detrás de la cúpula del Congreso y enfila hacia la Plaza. El ataque de Carus rubrica la naturaleza perversa del operativo, porque no sólo arroja la bomba sobre los civiles indefensos que atiborran la Plaza, cuando sabe que la batalla está perdida y que nada de lo que haga dará vuelta la taba. También les echa encima los tanques suplementarios de combustible, en un arranque de rabia cobarde. ¿De qué otro modo interpretar la decisión de prender fuego a toda esa gente?

Con Carus perdiéndose en el horizonte, comienzan los cálculos. Los aviones lanzaron alrededor de 14 toneladas de bombas sobre el corazón de Buenos Aires. (Cifra que se volvió cabalística 70 años después, cuando una representante del anti-pueblo pretendió que le habíamos arrojado cantidad equivalente de piedras, en rechazo a una medida de su especialidad — una iniciativa en contra de los jubilados.)

Entre las personas asesinadas son identificadas 111 activistas de la CGT, 23 son mujeres. También se da cuenta de 6 niños y niñas muertos —el menor de ellos de 3 años—, y 12 italianos, 5 españoles, 4 alemanes, 1 boliviano, 1 chileno, 1 estadounidense, 1 paraguayo, 1 ruso y 1 yugoslavo. Los niños del primer trolebús estallado son 40, vida más o menos.

A media tarde los pasillos del Argerich están llenos de cuerpos, dispuestos uno al lado del otro. Durante más de cuatro días habrá un desfile de personas que caminan entre cadáveres, en busca del familiar que no encuentran por otra parte.

La cifra oficial hablará de 308 muertos, a los que deberían sumarse "un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones".

¿Y qué sufrieron los asesinos?

Nada. Ningún castigo, más allá del breve exilio que encararon algunos hasta que cayó el gobierno, tres meses después. Señal de alarma que viene sonando desde el '55, respecto de la naturaleza de nuestro Poder Judicial. La protección legal que se brindó a los asesinos llega hasta el presente, porque en su esencia el Poder Judicial no ha cambiado nada. En 2008 la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires dijo que el bombardeo de la Plaza había sido delito de lesa humanidad y ordenó al juez Canicoba Corral que estableciese responsabilidades y condenas. Pero Canicoba, en contra de la evidencia histórica, resolvió que no fue lesa humanidad sino "un magnicidio que buscó matar a Perón", y en consecuencia archivó la causa.

Si los conspiradores hubiesen querido matar a Perón, la hubiesen tenido fácil. Perón salía todos los días a las 5:45 de la Residencia Presidencial manejando un Cadillac sin blindaje, y sin más custodia que la que brindaban desde otro auto que lo acompañaba. Era más fácil planear un atentado de características quirúrgicas que planear un Pearl Harbor criollo. No, los gorilas no querían matar a Perón, y por eso no lo mataron tampoco cuando lo derrocaron y lo tomaron prisionero. Bombardear toda un área de la ciudad no era una forma muy práctica de asesinar a Perón, a no ser de que la hubiesen craneado como una variante bélica del juego ¿Dónde está Wally? (Es gracioso, hoy existe un libro que partiendo de la serie de Wally se llama ¿Dónde está Perón?)

Lo que pretendían no era matar a Perón sino castigar al pueblo por elegir a Perón, por querer a Perón y de ese modo quererse a sí mismo, valorarse, creerse digno de respeto. Por eso decidieron masacrar a cuanto inocente hiciese falta para escarmentar a la plebe, instalar el terror y someterla a partir de esa amenaza. Hay que ser ciego, o un inmoral como el juez Cuánta Caca, para pretender que iban por Perón y le erraron el vizcachazo, arrasando con medio bazar. Hicieron lo que hicieron porque querían producir el mayor daño posible, porque ansiaban matar a mansalva. Y aquel Poder Judicial miró para otro lado, completando el sismo histórico que, a partir del estallido de la primera bomba, abrió la tierra y nos tragó — y que todavía no nos suelta, ¿para qué mentirnos?

La conexión entre la impunidad que obtuvieron aquellos asesinos y la dictadura del '76 es innegable. Una cosa no hubiese ocurrido sin la otra. Y esto no es una especulación ex post facto, es un hecho. El atentado del 16 de junio del '55 contra el pueblo argentino contó entre sus victimarios a parte del cast estelar del '76. Más allá de los mencionados Massera y Suárez Mason, uno de los que voló en aquellos aviones fue Máximo Rivero Kelly, acusado de delitos de lesa humanidad como jefe de la Base Almirante Zar de Trelew y de la Fuerza de Tareas 7 de la zona norte de Chubut. También conspiraron Horacio Estrada, jefe del grupo de tareas de la ESMA; Eduardo Invierno, jefe del servicio de Inteligencia Naval en la dictadura; Carlos Fraguio, jefe de la dirección general naval en 1976 con responsabilidad en centros de detención como la ESMA y la escuela de suboficiales de la Marina; Carlos Carpintero, secretario de prensa de la Armada en 1976; Carlos Corti, su sucesor, y Alex Richmond, agregado naval en Asunción. De la Fuerza Aérea, Osvaldo Cacciatore, futuro intendente de la ciudad de Buenos Aires. Además de Massera, entre los ayudantes del ministro Olivieri estaban Horacio Mayorga y Oscar Montes.

El país donde vivimos es como es porque se puede atentar contra el pueblo y sus representantes y no te pasa nada, o prácticamente nada, porque acá no hay justicia, no existe nada ni remotamente parecido. Si los que asesinaron inocentes y destruyeron propiedad pública hubiesen sido procesados y castigados, la historia habría evolucionado de otro modo. Pero el Poder Judicial convalidó lo perpetrado porque, como durante el Juicio a las Juntas contó una víctima que le dijo un juez: "Vos sabés cómo es esto... ¡Nosotros trabajamos prácticamente en equipo".

A ese respecto poco o nada varió desde el '55 ni desde el '76. El equipo de los anti-pueblo sigue funcionando a full, fiel a su vocación de frustrar la voluntad de las mayorías a como dé lugar, sin descartar nunca la posibilidad de apelar a recursos extremos.

¿Y Gregorio? ¿Qué fue de Gregorio?

Gregorio no está en ninguna parte porque, en primer lugar, es imaginario. A diferencia de otros personajes a los que apelé, que son reales o están basados en personas de las que tomé ciertos rasgos, Gregorio es pura invención. Simboliza a una víctima que, de haber estado avisada de la conspiración, la hubiese aplaudido. Debe haber existido alguien así. Un gorila furibundo de esos que no toleraban entonces —así como tantos no toleran ahora— que su mundo hubiese cambiado de forma irreversible por culpa de la democracia, porque la democracia posta es así: no el sistema de las castas privilegiadas, sino aquel que responde a la voluntad de las mayorías y vela por los derechos de todos — lo cual incluye al morochaje, toda esa gente que a partir de Perón dejó de ser parte del decorado para demandar su lugar en el proscenio.

Inventé a Gregorio porque quise imaginar sus últimos segundos. Esos que transcurrieron entre que entendió que los aviones iban por el tirano, y sonrió y sintió júbilo, y aquellos postreros en los que pensó: A mí no. Yo no soy como ellos. Yo no debería morir.

¿Cuánta gente existe hoy que está convencida de ocupar el lado correcto de la mecha y seguirá así hasta que descubra, demasiado tarde, que se equivocó?

También van a ir por vos, hermana, hermano. También por vos.

La operación de ocultamiento político-cultural que comenzó no bien dejaron de caer las bombas no concluyó. Se trata del atentado terrorista más grande del siglo XX en la Argentina, en parte por el agravante de su naturaleza fratricida, pero no forma parte de nuestro paisaje mental. Debería ser nuestro Guernica, pero no lo es. Los poderes que manejan los medios y la academia le aplicaron la misma clase de ninguneo, de borramiento, que los estadounidenses aplicaron a Hiroshima y Nagasaki.

Piénsenlo un segundo: ¿cuántas películas vieron sobre yanquis heroicos que combaten a los nazis? ¿Y cuántas vieron sobre estadounidenses bombardeando a un cuarto de millón de japoneses indefensos ante un ataque taimado? ...Exacto. Acá pasa lo mismo. Está claro que no somos Hollywood, pero aún así: ¿cómo es posible que en estos 68 años que nos separan del bombardeo no exista todavía una superproducción que describa lo que pasó, en sus términos más dramáticos? ¿Qué es lo que cuenta esa historia, qué revela, para que el poder real de este país prefiera taparla todavía hoy?

Entiendo que el genocidio está más cerca en términos cronológicos, pero el bombardeo es un hecho del mismo peso simbólico, o por lo menos debería serlo, porque forma parte de una misma secuencia. De la que, ay, no contamos con evidencia de que esté cerrada. Al contrario, la persistencia de algunos de sus factores originantes —políticos, económicos, sociales, culturales— sugieren que es más probable la reincidencia con variantes que el salto cualitativo a una nueva pantalla histórica.

Repaso por enésima vez la secuencia que Favio dedica al bombardeo en el documental Perón, sinfonía de un sentimiento (1999). Son un puñado de minutos tremendos, en riguroso blanco y negro. Los detalles sobrecogen. La Libertad que está en la cima de la Pirámide de Mayo, devorada por el humo negro. Los biblioratos desperdigados por Paseo Colón. La pesada máquina de escribir, que habrá salido volando de alguna oficina. La ternura proverbial de Favio, que cuando cuenta víctimas no olvida a las palomas. El jeep de color claro, que imagino era el de las enfermeras. El tullido muerto junto a sus muletas. El fuego que crepita aún, dentro del auto desventrado. El silencio que Favio elige, a la hora de repasar las imágenes más descarnadas. El reloj detenido a las 2 menos 20.

Pero ni siquiera la genialidad de Favio puede sacarle a esas imágenes el jugo que la ocasión demanda. Son escalofriantes pero secas, el blanco y negro impone una distancia que necesitamos acortar para que el pueblo argentino de hoy registre en su cuerpo —en las tripas, pero también en su mente— lo que ocurrió entonces y su relación con el presente.

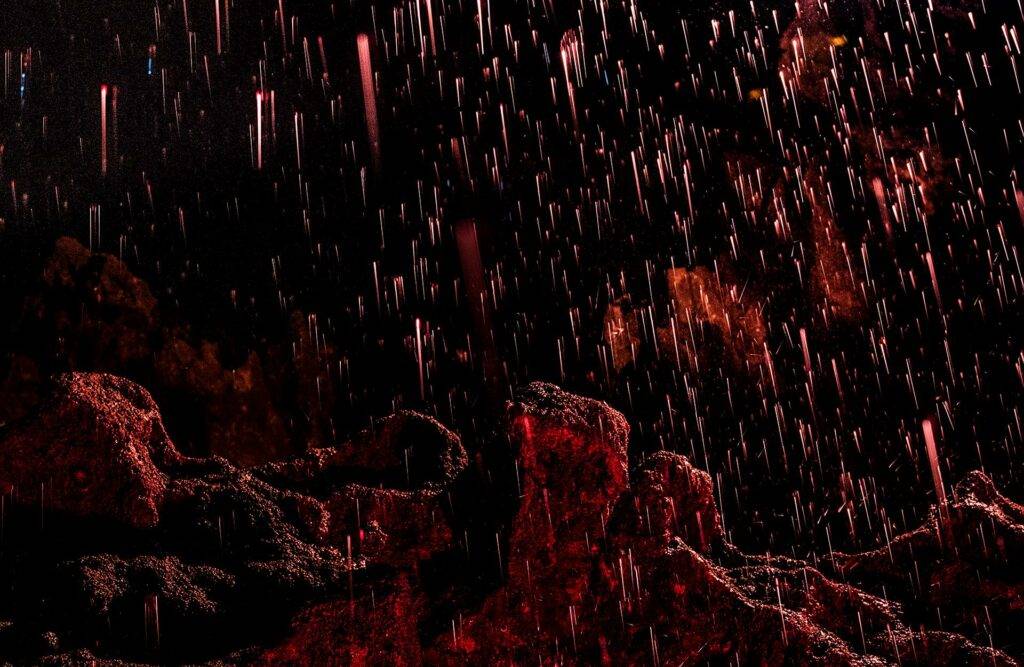

Por eso imagino una última cosa. A un o una sobreviviente que en el '99 ve el documental de Favio y al llegar ese tramo reconoce las imágenes y piensa que fue así, claro; prácticamente así pero no del todo así, porque esas escenas son en blanco y negro y el color que predominaba era otro, era rojo el color, todo estaba salpicado de rojo o chorreando rojo, un rojo que habría que mostrar para que se entienda, porque sin el rojo falta lo esencial, porque si nos niegan el rojo se nos escapará que estamos todavía —mientras no exista justicia en este país— manchados de sangre.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí