Tal vez sea una forma de entrar en las entrañas del monstruo que es, muchas veces, la sociedad donde vivimos: observar nuestras violencias, tal como se nos aparecen. Creo que hubo violencias toleradas, aceptadas por las pautas culturales de distintas épocas. Por ciertos heroísmos dedicados al cuidado de territorios demarcados con orina, como los perros. Otras, tal vez más vinculadas al culto del coraje, que quizás era lo último que alguien podía exhibir como atributo humano. Violencias de pertenencia, de identidad, al seguir un color todos los fines de semana, lo que se denominó “barras bravas”. Violencia política: esa que tuvo como fin la vindicación, el establecimiento de un nuevo orden, la del Estado en dictadura, la más cruel, que instaló la noche más oscura. Y la violencia social: un vaivén de derroteros del dolor, que viaja desde los malos tratos, los enconos familiares y acciones impuestas a escala territorial, cada vez con mayor precisión quirúrgica sobre los más débiles.

La dictadura y su largo terremoto de violencia, aún nos persigue; con sus réplicas en democracia, donde reaparece su temblor, para establecer la continuidad de aquellos planes que anunciaban –a decir de Rodolfo Walsh— miseria planificada. Presentó continuidad en el menemismo, y ahora. Épocas de “mercados emergentes”, del juego, la droga y la especulación, sin empleo y con amplias entregas de nuestro patrimonio. Únicos mercados que crecen siempre bajo sus mandatos. Mercados que terminan generando, en todas sus apariciones, la eliminación de los indeseables, los débiles, los pobres, los descartables.

Pareciera que, en cada uno de estos momentos, se apunta a cumplir con una violencia permitida, que regula y a la vez es válvula de escape de una violencia mayor. En la dictadura, las desapariciones, la persecución y la tortura parecían autorizar ciertas violencias juveniles, sobre todo de sectores medios a captar para el “deme dos de Camboriú o Miami”, o el de convencerlos de que el país venía de una guerra sucia. Las fuerzas del orden eran permisivas con esas violencias; no lo eran así con otras acciones de la juventud.

Los '90 arrastraron a los sectores de los "niños ricos con tristeza" y a los pobres, a los consumos más altos de drogas y al contagio del sida. Me tocó trabajar con pibes en aquellas épocas y vi cómo los perdíamos, como se diluían en silencio, entre hospitales, cárceles y otros rincones de la muerte. Unos pocos pudieron ver una salida más de conjunto y seguir algún camino.

Hoy vuelve el neoliberalismo y golpea fuerte con el “escolazo” en distintas variantes de las app, pero con la misma terminal. Con el narcomenudeo, un negocio del libre comercio que se extiende. El sueño de ser un Scarface de poca monta, como el que le consigue el vestido para la comunión a una piba o banca las camisetas del equipo de fútbol. Cubren agujeros simbólicos y necesarios.

La pandemia generó un tajo que permitió el ingreso silencioso de otras “ayudas”, que no eran solo las del Estado.

Ahora quiero contar la propia, la experiencia en carne viva, la de mi generación. Me baso en la hipótesis de devastación del neoliberalismo, la que nos pasó en la adolescencia con los milicos y más tarde con Menem, en quien creí y por eso lo sufrí como una traición. Lo cuento ante esta tercera chance que se le presenta a la derecha cada vez más ultra, meditada, inteligente y preparada. Lo hago para ver si ayudo a exorcizar estas desgracias.

Nuestra generación, los del '63 y aledaños como Fito, es una generación de difícil ubicación. Es una generación que quedó tapada después de la tragedia del genocidio realizado por el Estado argentino. Es la que hizo la secundaria bajo régimen militar, el servicio militar obligatorio, la guerra de Malvinas, el retorno de la democracia. Una generación mayoritariamente disciplinada, con ciertos desbordes a lo marginal, en lo social y lo violento, y también en la búsqueda de algo que sabíamos que andaba por allí: un eslabón que nos faltaba para unir nuestras historias sueltas, algo que no nos daban las clases de historia del en las escuelas.

Fuimos parte de una generación medio inconsciente, donde nuestros padres tenían miedo de lo que nos podía pasar y nosotros no la teníamos tan clara. Vivíamos en una burbuja que nos metía en ámbitos cerrados que se podían dividir en varias orientaciones, por lo general desde la pertenencia social de la que proveníamos.

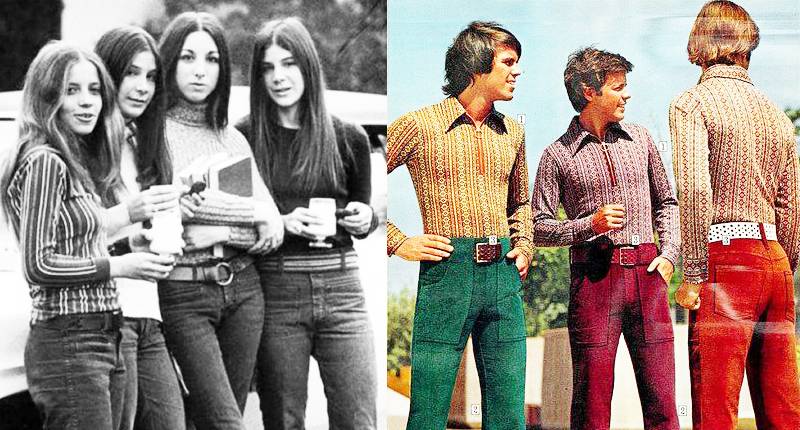

Pero fuimos una juventud que, entre chetos, rockeros, stones (no rolingas), bolicheros y pardos, delineamos nuestros momentos. Hubo otra, la anterior, que pagó caro sus apegos a la política y la búsqueda de la revolución. Esos, para nosotros, o al menos para mí y otros, eran los “grandes”, los que hoy llamaríamos referentes.

Admirábamos por sus melenas, ropas, música y desfachatez. El tiempo nos hizo entender por qué los demonizaron.

Junto al lugar donde alquilábamos y vivíamos, había un lugar que parecía salido de la Edad Media: el corralón. Era un gran portón de hierro que se abría por las mañanas. En su entrada, del lado derecho, tenía un zapatero remendón; del otro, al carpintero del barrio; atrás, un herrero; y después, todo eran caballos en sus studs. Caballos que eran buscados por gente de los clubes, que iban galopando desde la estación Núñez a Palermo. Increíble ¿no?

Una de esas caballerizas se transformó en unidad básica, allá por los '70: “La Perón o Muerte”, de la circunscripción 16. Allí se alineaban las diferentes pertenencias peronistas como en un relato de Osvaldo Soriano. Allí se hacían los deberes por la tarde y se tomaba la merienda. También nos juntábamos todos los días de verano para esperar el micro que nos llevaría a la colonia de vacaciones y luego nos traería. Había peñas folklóricas, y el Día del Niño se cortaba la calle para nosotros solamente, que éramos los únicos privilegiados.

Desde ese lugar le escribimos una carta a Perón, donde le deseábamos felices fiestas, y a los pocos días recibí la respuesta: una carta membretada y con sello en relieve a mi nombre, de la Vicepresidenta de la Nación, agradeciendo y deseando felicidades.

Nunca pensé que mi paso por ese corralón iba a ser algo que me imprimiría una forma de ser para siempre. Una forma feliz del trasvasamiento generacional que se quiso tener.

A la UB caía todo el barrio, hasta la piba que nos “lavaba la cabeza” en la peluquería antes de que nos cortaran el pelo, que se sumaba con el bombo a las movilizaciones.

Todo eso acabó en 1976. A partir de allí, todo fue más áspero. El diariero de la esquina se fue a vivir a Brasil, algo rarísimo para esas épocas, Brasil todavía quedaba lejos. Mis vecinas, las hijas de don Pedro —del que se decía que era comunista y trabajaba en ATMA—: una se fue al sur, Lili; la otra, Silvia, también partió con destino incierto.

A la vuelta de casa había una casa vieja donde funcionaba una pequeña fábrica textil, de un viejo y querido judío del barrio. Un hombre de gafas oscuras, con una amplia y rasurada calva que siempre tenía un toscano entre apagado y prendido en la comisura labial. Allí tenía sus telares. Su hija, una especie de “cerebro mágico” que iba al Buenos Aires (el colegio), sabía de todo y nos preparaba en matemáticas en un departamento despojado, que solo tenía una mesa, sillas y pocas cosas. Siempre pasaban por ahí a matear, otros pibes grandes, del barrio, que yo veía en “La Perón o Muerte”.

Al fondo de esa textil vivían los hippies, una familia hermosa que tenía un auto todo pintado de colores. Eran todos hippies: los niños y los padres, que se dedicaban a la buena artesanía.

Éramos hinchas de Defensores de Belgrano y nos veíamos en la cancha. Cuando asumió la dictadura, cantábamos: "¡Eh, chupe, chupe, chupe, no deje de chupar, que a Defe no lo para ni la Junta Militar!" Quien tocaba el bombo era un muchacho muy callado al que le decían "el Mono". Aún hoy toca el bombo. No falta a una sola de las rondas que los jueves dan las Madres.

Podemos decir que allí terminó la infancia. Coincidió dictadura y secundaria, se inauguró la etapa del atildamiento, la cédula en el pantalón permanentemente, el tuteo diario con la policía. Sospechas de cosas terribles que pasaban y que nadie aclaraba.

En la puerta de la casa de Martita apareció un pibe fusilado y en el paredón quedaron los tiros por muchos años. Del primer edificio torre del barrio cayó una persona, que dejó la silueta marcada en el techo de la casa de pastas de al lado, como en los dibujos animados.

Todo había empezado a ser distinto y nuestros cuerpos crecían y querían vivir su juventud. Salir, ir a los bailes. Lo nuestro eran los bailes de colegios, de clubes, de la Casa Suiza, del Centro Asturiano, no los boliches.

Íbamos a esas fiestas, donde Alejandro Pont Lezica era uno de los que se lucía pasando música. (Tenía un trabajo honesto, no tocaba música, la pasaba, diría Norberto Napolitano.) El otro en disputa era Rafael P. Sarmiento, el hijo de un famoso juez de la época dictatorial. Allí dábamos vueltas intentando sacar señoritas a bailar. Se escuchaba música —debo reconocer con el tiempo que muy buena—: disco, pero también mucho rock: Led Zeppelin, los Rolling, Rod Stewart, Supertramp, Ian Dury, Genesis, Pink Floyd, Jean Luc Ponty y cada tanto algo de rock argentino. El tren de las 16 de Pappo, que junto a Cocaine de Eric Clapton y JJ Cale generaban un cielo de camperas de Little Stone (casa de ropa de Galería del Este, que tenía onda stone) revoleadas por el aire, momento cumbre de la noche.

Mucha pose de varón en púberes que solo queríamos que una damisela nos diera su sí para bailar. Aquellos lugares hechos por las colectividades de inmigrantes, se llenaban de parlantes, disc jockeys y jóvenes. Se reproducía un mundo de posible felicidad, donde creías que hacías la tuya.

Hasta allí llegaban aquellas pandillas, barras, grupos de jóvenes que portaban cada una su nombre y rivalidad. Era como si se hubiera creado, en medio del caos y la represión del país, un pasadizo secreto que admitía cierta violencia social. Sin dudas brutal y en búsqueda de epopeyas, se presentaban aquellos grupos. Eran seres arrastrados por la infamia del último coraje. Allí no se peleaba por una idea; allí se peleaba por mirar, por provocar, por una mujer o por el orgullo de imponer a tu pandilla, tu barrio: ser cheto o ser stone.

Había varias barras o pandillas: San Telmo, Recoleta, La Malabia, La Guayra, Saavedra, Romano (por una famosa heladería de Olivos). Notó hoy que algunas usaban el articulo femenino, antes del nombre, como las agrupaciones políticas de estos tiempos. Eran como pequeñas barras bravas pero no futboleras, que llegaban con su séquito de mujeres, que los curarían luego de las batallas que se darían en cada pista de baile.

Es curioso que nadie jamás haya recopilado o hablado públicamente de esto que ocurría todos los sábados por la noche.

Sí se hablaba de riñas de hinchadas y enfrentamientos de la policía con extremistas. Una propaganda muy minuciosa llegaba a nuestros padres para que nos monitorearan. Y lo hacían: los chicos iban a bailar, nada que tuviera que ver con la política. No sabían de la particularidad de aquellos bailes, un tanto ensangrentados y violentos.

En esos lugares no había “seguridad”, como se dice ahora. Había algún Patrick Swayze, como el de la película El duro, que cagaba a palos a los que se zarpaban y volvía a acodarse en la barra.

Lo cierto es que, en determinados momentos de la noche y al son de ciertas músicas, la cosa se ponía pesada y se armaba una batalla de violencia feroz. No era mano a mano: eran grupos contra grupos, que se fajaban fuerte. Recuerdo una noche fatídica en el Centro Asturiano de Vicente López, cuando alguien cayó y le pasó por la cabeza un ejército de botas tejanas, bien puntudas, que lo dejó tieso en el piso. Dicen que murió. El sábado siguiente hubo baile como siempre. Al lado del Centro Asturiano estaba un destacamento de la policía de la provincia, que ni se mosqueó en venir. Eso sí, cada tanto nos paraban a la salida y nos tenían en el patio de la taquería un rato largo. Cuando se hacía de día, nos largaban. Nosotros íbamos a la estación a comprar bolas de fraile, para matar el hambre interminable de esas madrugadas.

Eran épocas de drogas de farmacia. No había marihuana ni otra cosa que no fueran anfetaminas o jarabitos como el Codril o pastillas hipnóticas. Claro que no todos curtían eso: esas eran las drogas que anestesiaban a los guerreros de aquellas batallas campales.

Por suerte, la música, la literatura, el rock nacional y las revistas subterráneas y en muchos casos el deporte nos sacaron a muchos de ahí, donde no estábamos tan cómodos. Nos llevaron a mundos que nos prometían otras cosas.

En un país regido por una junta militar, con centros de detención, con la violencia estatal a flor de piel, esto no se miraba, no preocupaba, no salía en los diarios. No le importaba a nadie, solo a las leyendas que se construían en cada pandilla, donde, por lo general, había un mártir con su correspondiente hazaña a la hora de morir.

Tal vez como en la película de Scorsese Pandillas de Nueva York, las sociedades tengan ejercicios secretos de violencia que, desde algún costado, vayan solidificando batallas más grandes, más crueles. Un lugar de daño para aquellos que no iban a tener un lugar permitido en la sociedad.

Para esa generación habría una guerra con el país que nos hacía bailar, en aquellas fiestas de mayoritaria y adorada música inglesa. Siempre que el neoliberalismo intenta su acometida, aparece la violencia. Estos recuerdos desordenados reaparecen ante síntomas que nos devuelven cierto dolor. Como un reflejo que antecede a una historia ya vista, que inevitablemente repite su libreto. Un desembarco nuevo, en las playas desesperadas de la desolación, donde increíblemente, como en el viaje de un adicto, elegimos caminar hacia el precipicio.

La consecuencia ante la aparición del neoliberalismo es que siempre aumenta la tensión en el sistema de relaciones sociales y se multiplican las ocasiones de conflicto. Conforme se han ido debilitando las instancias de mediación, como el Estado, aparece el enfrentamiento. Siempre hay al menos una precisa amenaza de violencia.

Hoy como ayer, la delincuencia organizada y chica, de poca monta, no representa una amenaza para el control territorial: no tiene ningún perfil político ni vinculación con grupos que quieran tomar el poder. Allí donde han adquirido una mayor presencia, mantienen una relación directa y solamente predatoria con la sociedad. El grueso de las víctimas de los intentos neoliberales son jóvenes, desempleados o empleados en la economía informal.

Quiero remarcar que estos modelos aparecen en los momentos en que la sociedad pierde su estado de convivencia, de unidad y objetivos colectivos. Y no me parece casual que, sobre la alternativa individual que ofrecen estos modelos, los jóvenes queden expuestos a sus angustias adolescentes. Así se favorece y crece la idea de la salida fácil a través de los consumos, el juego en las pantallas cercanas del celu y el desprecio por compartir o interesarse por los demás.

Un gran cóctel donde se combinan factores psicológicos, sociales, ambientales, que les ofrecen un sentido de pertenencia, protección y un propósito, especialmente a aquellos que carecen de alternativas o apoyos en sus vidas.

Existe un miedo mucho más difuso que se nos aparece: el de una sociedad inestable, anómica y desinteresada, sumamente desigual, con un sistema político fragmentado y rechazado. Una sociedad que no quiere que se la moleste, que pretende que se la deje obtener sus ventajas en paz. Para eso sirven estas nuevas oportunidades de mercado. Así apuntan a desbaratar el interés por lo común, el lazo social por el que tenemos al lado y por eso que conocemos como democracia.

Total, el gran ejemplo lo dan siempre los mismos. Los que blanquean los grandes capitales, los que evaden, chorean, fugan, se esconden en guaridas fiscales, esos paraísos del curro. Esos ídolos de las avivadas, según el Presidente. Como Al Capone en su lucha contra el Estado, donde todo vale más que la vida. Siempre recuerdo a un pibe en los '90 que me dijo: para qué laburar, si con un estéreo hago lo que hace mi viejo trabajando. Verdades incontrastables, cuando ellos ganan. El afán frío y solitario de un ser vacío, bestial en busca del billete, es un modelo primitivo de capitalismo para estos cruzados de la modernidad. Esos son “los que la ven”, alentados desde el gobierno, por el Topo, que no es el de la historia, sino el que vino a destruir al Estado. Nunca el mundo juntó tanto lodo, como para vivir revolcados y todos manoseados, también en este siglo XXl.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí