“Por muy claro y reflexivo que suene esto, rápidamente puede entrar en un terreno difuso. Lo cual no tiene por qué estar mal, si significa que nos acercamos al núcleo del trauma. Un trauma, por cierto, que resulta heredado para todos los aquí involucrados. Esto nos da más libertad de movimiento que en aquel entonces, cuando las heridas estaban abiertas y hasta amenazaban con separar a alemanes y judíos para siempre. ¿O será que el Holocausto consumó efectivamente esta escisión dentro de la cultura alemana, sin retorno posible?"

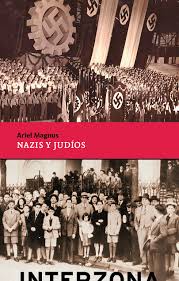

Planteada mediante un genérico interrogativo la idea directriz de una investigación, el escritor Ariel Magnus (Buenos Aires, 1975) inicia un recorrido cuyo peldaño inicial requiere de una distinción: la de los judíos alemanes en el exilio y, con la Shoá como horizonte, los nazis alemanes. Víctimas y victimarios, una cicatriz de seis millones de cadáveres, convierte el trauma aludido en sendos cimbronazos contradictorios de muy distintas características. Efectivamente, en las 144 páginas de Nazis y judíos, el autor, segunda generación nacida en estas pampas y tercera “de judeoalemanes que se fueron de —y volvieron a— su país de origen”, considera tal condición idónea a fin de estudiar génesis y desarrollo de tamañas “tensiones, usando a la Argentina como laboratorio”. Si bien antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial cundió la genocida persecución al pueblo judío esparcido por el orbe, tanto como que tampoco los nazis fueron, son y serán exclusivamente alemanes, perdura e interesa “la cosmovisión de gente” como la representada por Magnus.

Haciendo de la necesidad virtud, esta sería la respuesta simple y reduccionista al dilema en torno a la convivencia efectiva de dos grupos con diferencias irreconciliables, emergentes de una misma cultura (e identidades contrastantes), asentada lejos de su origen. Sin embargo no es tan simple. Cierto azar se suma a la historia. Heinz, abuelo de Ariel, huye de Hamburgo a principios del siglo XX, desembarca en Buenos Aires, va a parar a Belgrano R, barrio alemán en ese entonces, precisamente a un departamento en la planta baja de la calle Monroe 4140. (Hoy el edificio ya no está; en su lugar se levanta una escuela llamada “Perfecta libertad”.) Sobre sus cabezas, en el primer piso, habitaban los Winkler, cuya señora de la casa resultó nazi fanática. “Judíos de mierda”, espetaba; “Hitler no mató a suficientes de ustedes”, agregaba entre insultos y les arrojaba mugre hedionda al patio. El señor Winkler un día se colgó de una corbata, los ánimos apenas se aplacaron aunque “como tantos otros sobrevivientes del régimen representado por esa mujer: con heridas tanto visibles como invisibles”. Heridas, resentimiento, fanatismo, como se llame, el nazi sigue siéndolo por convicción, decisión y militancia, como relata —acota el autor— “en la empresa Orbis, afín a los nazis, al padre alemán de la escritora y médica argentina Mónica Müller, donde fue discriminado por no haber ido a la guerra, según cuenta su hija en su fabulosa biografía Mi papá alemán. Una vida argentina”.

Crónica, ensayo, memorial, testimonio, investigación, el texto de Magnus se desliza con gramatical elegancia en la descripción de los hechos que enlazan con precisión los conceptos esbozados. Juego de escritura ameno, secuencial, transporta el relato a un ambiente de tertulia, mesa de un café porteño durante el encuentro con un interlocutor inesperado. Narrador, periodista, traductor, filósofo, el autor logra así zambullirse de lleno en terreno conocido: el registro bibliográfico. Arranca por una Historia de la alemanidad en la Argentina publicada en 1955 en celebración al centenario del Club Alemán en Buenos Aires, que traslada el comienzo de la inmigración a un tripulante de Magallanes, hace escala en la fundación de Buenos Aires y llega a los jesuitas, entre otras megalomanías. Sin embargo, la incipiente alemanidad, según el mamotreto historicista, fue diluyéndose por una asimilación cuya razón “no radica tanto en la poca resistencia de la estirpe germana a los influjos foráneos, sino a la falta de apoyo político y económico desde la patria”. Según la mentada historia amateur, el hombre germano de entonces carecía de “autoconciencia nacional”, es decir (agrega el autor) “del sentimiento de dignidad nacional que había descubierto con ayuda de Hitler y que ya le habían vuelto a quitar”. Mediante citas tomadas como datos fehacientes, la Historia de la alemanidad ignora con fervor buena parte de la existencia del judío alemán en estas pampas. En rigor, y sin ir más lejos, tampoco figura la importante colonia de judíos alemanes que viven fuera de Alemania en los varios libros sobre la inmigración, como “el volumen ilustrado de cuatrocientas cincuenta páginas de Vida cotidiana de los judíos argentinos del escritor Ricardo Feierstein”, quien por otra parte, en Memoria e Identidad caracteriza al grupo Lubavich como una inofensiva institución de beneficencia.

Dicho sea de paso: resulta notable cómo las colectividades migrantes a tierras latinoamericanas, en su mistificación originaria, se adjudican participación fundacional. Así como el historiador aficionado referido por Magnus instala un caballero teutón con Magallanes, la coincidencia de los viajes de Colón con la expulsión de los judíos de España, automáticamente hace judío al capitán de la carabela y sus tres tripulaciones. En Sevilla es de rigor visitar la tumba del almirante, al igual que en Génova, y así sucesivamente. Es como si el etnocentrismo trotara en paralelo a la universalidad de la prohibición del incesto.

Lo que sí está comprobado es que “llegaron en 1889 ochocientos rusos judíos desde Bremen, lo que equivale a la mitad de todos los judíos establecidos entonces en Argentina”. Medio siglo más tarde, buena parte de la colectividad se identificaba como ieque. Palabra de la jerga interna derivada del idish jecke, parece provenir “de Jacke, ‘saco’ en alemán, que se usaba en Palestina para señalar en tono burlón la costumbre extraña que mantuvieron los judíos alemanes a la hora de vestirse, aún bajo el calor oriental”. O, también derivado de “Jeck, en el dialecto de Colonia, con la que se denominaba cariñosamente al bufón de carnaval. Como sea, el grupo referido tomó la mofa y la convirtió en un concepto neutro o incluso honorable”. Una vez más, la lengua da cuenta del devenir histórico.

Sobre esta base Magnus traza una tan sucinta como intensa semblanza de los aportes culturales al mestizaje donde se forja parte de la argentinitud, con la comunidad ieque sacudida por ataques antisemitas a partir de 1933, a su vez dividida entre el “grupo de los ‘rusos’ (asquenazis), que a su vez se desligaban con bastante ímpetu de los ‘turcos’ (sefardíes)”. Lejos de constituir una identidad homogénea, más bien poblada por personas “que resultan demasiado judías para los alemanes, pero a la vez demasiado alemanas para los judíos”, el antisemitismo los congrega identitariamente así como en forma institucional: el colegio Pestalozzi se yergue como la vanguardia judía, frente al Goethe Schule, baluarte nazi por aquel entonces.

Tras visitar con eficaz síntesis la actividad nazi antes, durante y después de la guerra, Magnus contrasta acontecimientos objetivos relativos al nazismo vernáculo (Eichmann, Priebke, etc) con fábulas y mistificaciones (submarinos desembarcando tesoros en la costa atlántica, etc.) y demoníacos planes sionistas para apoderarse de la Patagonia. Despejada la pavada, desenvuelve una prolija investigación que descarta toda alianza de Juan Domingo Perón con el Tercer Reich. Por el contrario, su gobierno “fue el primero de América Latina en abrir una embajada en Israel y en firmar con el nuevo país un acuerdo económico”; después de Palestina “fue el país que más judíos per cápita amparó en todo el mundo, contó con funcionarios judíos y reconoció las fiestas tradicionales oficialmente".

Aún antes del actual recambio étnico en el barrio de Once, por sus calles y dentro de sus tiendas se escuchaban diversas lenguas, con mayoría del idisch. Los ieques prevalecieron en el barrio de Belgrano y derredores “donde estaban sus compatriotas, siguieron hablando alemán y, por lo general, se lo enseñaron también a sus hijos”. Concluye Ariel Magnus más adelante en que jamás se mudaron, como tampoco se hubieran mudado de Alemania si hubieran tenido la oportunidad de quedarse. Surgió de las entrañas porteñas “una little Germany de características únicas, llena de tensiones y hostilidades internas, en la que los alemanes volvieron a vivir en un mismo espacio vital, puerta con puerta. Más que una mini-Alemania, se trató de una Alemania paralela, en la que los nazis y su odio estaban presentes, pero Hitler nunca habría llegado al poder”.

FICHA TÉCNICA

Nazis y judíos

Ariel Magnus

Buenos Aires, 2025

144 páginas

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí