El pasado 15 de agosto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad de Anchorage en el Estado estadounidense de Alaska. Al finalizar el encuentro, se informó a la prensa que la reunión había sido muy productiva, pero que no se había alcanzado ningún acuerdo sobre una futura paz en Ucrania.

Pocos días después, el Presidente estadounidense repitió –palabras más, palabras menos– que estaba muy decepcionado con Vladimir Putin, que tenían una gran relación y que, en virtud de ello, pensó que sería más fácil resolver la guerra en Ucrania.

Por otro lado, el miércoles 17 de septiembre, y en el marco de una visita de Estado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el mandatario estadounidense sostuvo que “el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno; es irremplazable e inquebrantable” y agregó frente al rey británico Carlos III: “Juntos, Estados Unidos y Reino Unido hemos hecho más bien a la humanidad que cualquier otro par de países en toda la historia”.

🇺🇸🇬🇧 | Trump: “Juntos, Estados Unidos y Reino Unido hemos hecho más bien a la humanidad que cualquier otro par de países en toda la historia”. pic.twitter.com/hlxKRCIELA

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 17, 2025

En el medio de estos dos encuentros, se realizó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OSC) en la ciudad de Tianjin, República Popular de China, el 1 de septiembre de 2025. La OSC fue fundada hace 24 años, el 15 de junio de 2001, por la República Popular de China, la Federación de Rusia y las Repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, a las que se sumaron posteriormente India, Pakistán e Irán en 2023 y Bielorrusia en 2024. Los mandatarios firmaron una declaración en la que abogaban por la creación de “un orden mundial multipolar más justo, equitativo y representativo (…), [se opusieron] a la aplicación de ‘dobles raseros’ en materia de derechos humanos y a la injerencia en los asuntos internos de otros Estados con el pretexto de protegerlos (…), [condenaron] enérgicamente los ataques militares perpetrados por el Estado de Israel y Estados Unidos de América contra la República Islámica de Irán en junio de 2025 [y, entre otras cuestiones, se opusieron a la aplicación de] medidas coercitivas unilaterales, incluidas las de carácter económico, que son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y a otras normas del derecho internacional”. Más allá de estas afirmaciones, este encuentro dejó una foto de Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi para los historiadores que analicen esta etapa de transición hegemónica en el futuro.

Paralelamente, y días más tarde, se celebró un desfile militar para conmemorar el 80.º aniversario del triunfo chino en la Segunda Guerra Mundial, al cual el presidente Donald Trump reaccionó diciendo que transmitieran sus “más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, mientras [conspiraban] contra los Estados Unidos de América". El mandatario ruso respondió afirmando que “al Presidente estadounidense no le falta sentido del humor”.

Ahora bien, resultan sorprendentes las lecturas que hacen sobre estas dinámicas del escenario internacional y regional diversos analistas que dicen pertenecer a la Escuela Realista de las Relaciones Internacionales. Estos abarcan, además, un amplio espectro ideológico que se extiende desde el liberalismo al nacionalismo católico. En efecto, como resultado de este aquelarre ideológico y académico, es posible escuchar expresiones sobre la inminencia de un reparto del mundo entre Estados Unidos y Rusia que aislaría a China. Esto ocurriría en el marco de una cumbre en Yalta 2025, y hasta la asociación de la figura de Trump con las políticas industriales de Perón.

Estas apreciaciones superficiales y de realismo mágico son el resultado –entre otros factores– de un pobre análisis y mala recepción de autores realistas como Hans Morgenthau, Raymond Aron, Henry Kissinger y Carl von Clausewitz, entre otros.

Clausewitz en el sur

El pasado 21 de agosto del corriente año, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo Sostenible (IEIDES) de la Universidad Nacional de Los Comechingones, dirigido por Clelia Guiñazú, puso en marcha un Programa de Estudios sobre “Paz y Desarrollo” que se llevará a cabo con varios conversatorios a lo largo del segundo semestre de este año [1]. Durante el primer encuentro, el Dr. Luciano Anzelini (UBA/UTDT) sostuvo que en nuestros países ha habido “una lectura inadecuada del realismo como una corriente belicista”.

Por su parte, el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y PhD de la Universidad de Essex, Jorge Battaglino, reflexionó, ante la consulta de este medio, que “la lectura realista predominante en el ámbito local suele adoptar un sesgo armamentista, centrado casi exclusivamente en el conteo de sistemas de armas, pero descuida que existen vertientes del realismo que, sin desatender esa dimensión, consideran centrales lo que en el lenguaje militar se denomina el nivel estratégico nacional y su articulación con el nivel estratégico militar. Este aspecto resulta crucial, ya que fue precisamente una de las deficiencias que condujo a la derrota en la guerra de Malvinas. En esta dimensión, el control civil resulta decisivo, tal como lo señalaba Clausewitz al afirmar que es la política la que define los objetivos y establece los límites de la guerra”.

Al respecto, hace algunos años consideraba que la compra de medios [2] en la Argentina nunca se había correspondido con nuestros intereses vitales y estratégicos, lo cual era resultado de un “realismo de ferretería” que compara la cantidad de armas que tienen los países de la región. Pero, por otro lado, también existe un “realismo dependiente” [3] que niega/no percibe la existencia de “un conflicto territorial real y concreto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833. ¿Dónde compramos armas los argentinos? Compramos armas a ese país, a Francia y a Estados Unidos. ¿Qué pasó en la Guerra del Atlántico Sur? Nos embargaron. En la década del ‘90 se continuó con la misma lógica y se compraron los A4 AR. Esto ocurrió sin tener en cuenta el costo de mantenimiento y de sostenimiento de dichos sistemas de armas y las limitaciones impuestas por la potencia colonial. De más está decir que Argentina nunca en su historia tuvo como hipótesis de conflicto a Gran Bretaña. Pese a ello, fuimos a la guerra contra ella. Claro que supusimos que esta no iba a responder y que Estados Unidos nos iba a ayudar. Nada de eso sucedió y las Fuerzas Armadas, que se habían entrenado para pelear con Chile, Brasil y contra el enemigo ideológico interno y, pese al heroísmo de oficiales, suboficiales y soldados, fracasaron militarmente”. Por último, también campea en el Ministerio de Defensa un “realismo nostálgico” que “quiere reactivar las hipótesis de conflicto con los países de la región”.

Estos tres realismos se mezclan con un “liberalismo ingenuo” que ha quedado reflejado en las decisiones de política exterior y defensa que ha adoptado el actual gobierno argentino. Solo dos ejemplos reflejan lo antedicho:

a) El secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, sostuvo, recurriendo a argumentos de la Escuela Liberal: “Estaríamos violando un acuerdo bilateral si esos aviones operaran en la zona de exclusión pactada con el Reino Unido”. Esta explicación se refiere a las limitaciones impuestas por los Acuerdos de Madrid” [4].

b) Este funcionario –que lleva las relaciones con el mundo anglosajón del Ministerio de Defensa– argumentó, como realista dependiente/ferretero/nostálgico y colaborador de la periferia, en un think tank RUSI [5] del gobierno británico que “esta decisión resolvería muchos problemas simultáneamente. Fundamentalmente, generaría una sensación de estabilidad en el Atlántico Sur y en la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido. El F-16 no es rival para el Eurofighter Typhoon FGR4 ni para su posible reemplazo, el F-35, en la base de Mount Pleasant [en las Islas Malvinas]. Esta sería una modernización sensata para la Fuerza Aérea Argentina, pero no representaría una amenaza para la RAF (Royal Air Force del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)”.

Carl von Clausewitz, un realista clásico y moderado [6], estaría totalmente en desacuerdo con este funcionario.

Clausewitz llegó a la Argentina en un contexto donde el modelo del Ejército prusiano, victorioso en la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), y sus doctrinas organizativas y operativas tuvieron “gran relevancia en la profesionalización y modernización de los ejércitos en la Argentina y muy especialmente en Chile”. Mientras algunos oficiales, como Pablo Richieri, criticaron la adopción de modelos militares extranjeros, otros “asimilaron la influencia alemana rápidamente”.[7]

En este marco, De la Guerra fue publicado en la Argentina en 1923 en la Biblioteca del Oficial; aunque, previamente, ya se había publicado su opúsculo Principios esenciales para la conducción de la guerra en 1902. Pese a ello, José Fernández Vega considera que “fuera de unas pocas excepciones significativas, la masa de la literatura militar sobre Clausewitz [no ha recibido] un examen pormenorizado” [8], como sostuvo Luciano Anzelini.

Una excepción a lo afirmado previamente es el libro Estudios y Reflexiones (1955) del teniente general Benjamín Rattenbach [9], autor de, entre otras obras, Sociología Militar (1959) e integrante de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como Informe Rattenbach [10]. A criterio de José Fernández Vega, la obra de Rattenbach “puede considerarse como la pieza más significativa que la literatura militar argentina le consagró por entero a Clausewitz” [11].

Además de sostener que el objetivo militar de la guerra es “desarmar al enemigo” y que en todo caso su aniquilamiento –que es un “fenómeno secundario provocado por el carácter inevitable del combate”– es una de las formas para doblegar la voluntad de seguir combatiendo, afirma que esta no es “la única vía para alcanzar el objetivo político al servicio del cual está la guerra”. Asimismo, otra de las reflexiones más interesantes que realiza Benjamín Rattenbach es que Clausewitz fue abordado más profundamente “después de las guerras que antes de ellas (…). En efecto, (…) parece haber sido más citado en el momento de explicar las derrotas sufridas que en la preparación de las guerras”: en Alemania después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918); en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a posteriori de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); luego de la Guerra de Corea (1950-1953) y de Vietnam (1965-1975); y el propio Rattenbach recurrió a Clausewitz en 1982 [12].

Esto se debe a que se olvida que la guerra es fenómeno social y un acto político, y no estrictamente militar. Por ello, Carl von Clausewitz era contundente al afirmar que la concepción de que el plan de guerra debería “ser un asunto puramente militar es inaceptable y puede resultar perjudicial. Tampoco es aceptable llamar a los militares, como muchos gobiernos hacen cuando están planeando una guerra, y pedirles consejo puramente militar. Pero aún tiene menos sentido que los teóricos afirmen que todos los medios militares disponibles deberían ser puestos a disposición de un comandante de forma que, sobre esa base, pudiese preparar planes puramente militares para la guerra” [13].

Natasha

Una vez iniciada la guerra en Ucrania [14], muchos “realistas” argentinos pronosticaron en los medios y en las redes sociales que Rusia se estaba quedando sin armas, que había fracasado la “ofensiva” hacia Kiev o que el avance ruso se estaba ralentizando. Además de desconocer cuestiones básicas de la guerra, estos analistas desconocen la historia y el alma rusa.

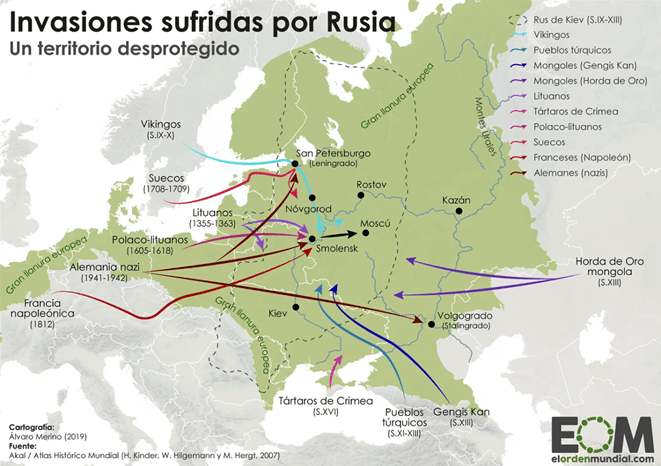

Al respecto, Javier Vadell sostiene que “la concepción realista de la facción republicana liderada por Trump es diferente del realismo del Kremlin representado por el liderazgo de Putin [Mientras Estados Unidos] es pragmático, ahistórico y heredero del eurocentrismo imperial; [el liderazgo de Rusia] está profundamente arraigado en la historia y desconfía de Europa. ¿Por qué? [Porque] la historia demuestra que fue Europa la que atacó repetidamente y no al revés, como la narrativa occidental intenta convencer a los lectores incautos”.

En el hermoso libro El baile de Natacha, su autor, Orlando Figes, recuerda una escena de la obra cumbre de la literatura mundial: La guerra y la paz de Lev Tolstói. En ella, Natasha Rostova, aristócrata rusa y educada por una institutriz francesa, es invitada junto a su hermano a una humilde cabaña después de una jornada de caza. Luego de comer, “se oyen las notas de una balalaika proveniente del cuarto de los sirvientes”. Natasha se conmueve y su “pariente” aprovecha para tocar y cantar una melodía rápida tradicional rusa con su guitarra. Entonces, mágicamente, la joven rusa, educada como francesa, acepta la invitación a bailar moviéndose rítmicamente como si lo hubiera hecho toda su vida. Al respecto, Figes sostiene que, pese a su educación, “su espíritu y los gestos eran auténticamente rusos, inimitables, de esos que no se estudian”. Agrega que durante el siglo XIX “la energía artística del país estaba dedicada casi por entero al intento de aprehender el concepto de su nacionalidad. Los artistas rusos se dedicaron a crear una comunidad nacional de valores e ideas a través de la literatura y el arte. ¿Cuál era el lugar y la misión de Rusia en el mundo? ¿En Europa o en Asia? (…) [Por ello], los aristócratas rusos de la generación de Natasha comenzaron a librarse de las costumbres extranjeras que regían su sociedad y a buscar un sentido de nación basado en principios rusos”.[15]

La frase “Lo que necesita Rusia es más Rusia, no más Occidente”, atribuida a Fiodor Dostoievski, sintetiza muy bien lo expresado por el historiador y que mucho se tradujo en la política exterior rusa. Por ello, el príncipe Ujtomsky le recomendaba al zar: “Siempre hemos pertenecido a Asia. Hemos vivido su vida y hemos compartido sus intereses”.[16]

Intereses

El pasado 24 de agosto, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizó ejercicios militares en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este ingreso de tropas extranjeras, que no fue autorizado por el Congreso de la Nación como establece la Constitución nacional, termina representando una acción más de Estados Unidos y su aliado en el sur argentino.

Están claros cuáles son los intereses de Estados Unidos, no desde ahora, sino desde 1831, así como también desde 1982.

Por ello, más que preguntarnos por lo que ellos hacen, debemos responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestros intereses?

Todo lo hasta aquí expuesto nos enseña que, tal vez, las políticas exterior y de defensa argentinas deberían dejar de lado el aquelarre entre su “ideología” y el inadecuado estudio de “las escuelas de relaciones internacionales”, y estudiar profundamente a estas y escuchar, leer y redescubrir las raíces profundas del alma argentina.

[1] El segundo encuentro se realizó el 18 de septiembre y tienen una frecuencia mensual.

[2] Un sistema de armas abarca el medio (plataforma), el tripulante, las armas, la aviónica y la logística.

[3] No confundir con realismo periférico.

[4] Cabe recordar que estos Acuerdos nunca fueron ratificados por el Congreso de la Nación.

[5] David Wearing ya sostenía en el año 2015 que “el instituto remonta su historia a 1829 (…) Hoy en día, su patrona es la reina, su presidente es el duque de Kent, su vicepresidente sénior es el ex general estadounidense y director de la CIA David Petraeus, su presidente es el exsecretario de Defensa británico Lord Hutton, y su consejo está compuesto por una serie de políticos y militares, tanto actuales como retirados. A pesar de su autodenominación como "independiente", el RUSI es en gran medida una creación del Estado y el estamento militar británicos, sin los cuales no habría sido creado ni existiría de forma reconocible hoy en día”. Por ello, “en cuanto a la cosmovisión de RUSI, es fundamental comprender la opinión de los responsables. Pero también es fundamental no permitirles que influyan libremente en nuestra visión del mundo, ni permitir que su perspectiva se imponga sobre las demás”.

[6] Aron, Raymond (2009 [1987]). Sobre Clausewitz. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, p. 34.

[7] Fernández Vega, José (2005). Las guerras de la política. Clausewitz de Maquiavelo a Perón. Buenos Aires: Edhasa, p. 316.

[8] Íbidem, p. 320.

[9] Íbidem, p. 332.

[10] Lamentablemente, a posteriori de la desclasificación de este documento, no ha sido publicado por la Universidad de la Defensa Nacional ni por ningún organismo del Estado por oposición de las Fuerzas Armadas, y no forma parte de la bibliografía de las instituciones militares, salvo en un caso aislado, y se estudia dependiendo de la voluntad del profesor. Una anécdota muy interesante, que me ha referido un militar, trata sobre las “tensiones” que se generaban en una institución educativa militar con las autoridades cuando este oficial retirado enseñaba el Rattenbach. Existe una versión oficial en formato online aquí.

[11] Fernández Vega, José (2005). Op. Cit., p. 332.

[12] Íbidem, p. 333.

[13] Von Clausewitz, Carl (1999). De la guerra. Tomo II. Madrid: Ministerio de Defensa del Reino de España, p. 856.

[14] Si están interesados en escuchar un pormenorizado análisis de la guerra en Ucrania, les dejo un video de, para mí, los dos mejores analistas argentinos.

[15] Figes, Orlando (2012). El baile de Natacha. Una historia cultural rusa. Madrid: Edhasa, p. 25-28.

[16] Íbidem, p. 501.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí