En 1957, Samuel Huntington publicó una de sus obras clásicas, El Soldado y el Estado, que fue traducida en nuestro país por primera vez en 1964 por el Círculo Militar. Para un lector latinoamericano, africano o que haya vivido o viva en una sociedad que ha sufrido reiterados golpes de Estado, terrorismo de Estado, genocidios, gobiernos autoritarios o totalitarios, puede resultar extraño que un autor estadounidense se preocupe por la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas en Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Jorge Battaglino explica que esta preocupación era comprensible para el ámbito académico estadounidense, sobre todo después de la Segunda Guerra, en un contexto de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la CIA, el FBI de Edgar Hoover y la persecución del senador Joseph McCarthy; lo cual, además, se daba de bruces con la tradición liberal de Estados Unidos, que se oponía al establecimiento de Fuerzas Armadas grandes y permanentes. En efecto, Alexander Hamilton sostenía en El Federalista (1789), que compila los artículos que escribieron para defender la constitución de Estados Unidos, que “la destrucción violenta de las vidas y propiedades inherentes a la guerra, el esfuerzo continuo y la alarma que acompaña a un estado de constante peligro, obliga a las naciones (…) a buscar seguridad (…) [en] los Ejércitos Permanentes (…). Así, en poco tiempo veríamos establecerse por todas partes de este país los mismos instrumentos de despotismo que han sido el azote del Viejo Mundo. Al menos éste sería el curso natural de los acontecimientos y nuestros razonamientos tendrán más probabilidades de acertar cuanto más se acerquen a esa pauta”.

Battaglino agrega que este contexto de la emergente potencia norteamericana impulsó a muchos académicos a reflexionar sobre el impacto que podría tener en la democracia estadounidense. Según este prestigioso politólogo argentino, “el tema del ascenso de la élite militar fue el eje de gran parte de la literatura sobre relaciones civiles-militares en las décadas de 1950 y 1960”. Así, la primera obra sobre esta temática la escribió Harold Lasswell: El Estado Guarnición (1941). Este autor afirma que “las sociedades contemporáneas sufrirían un proceso que conduce naturalmente a la supremacía del soldado sobre el empresario y el político”. Otros autores como Coffim (1964), Cook (1964), Lapp (1968), Moskos (1976) e incluso Robert Dahl (1985) también expresaron su preocupación por la erosión de la supremacía civil y cómo algunas decisiones vinculadas a la seguridad nacional eludían el proceso democrático.

Es en este ambiente de debate académico en el que Samuel Huntington rechaza el “control civil subjetivo” como mecanismo para disminuir el poder militar. Éste consiste en la identificación de las Fuerzas Armadas con algún grupo de interés de la sociedad. Si se incrementa el control civil de esta manera, en realidad solo aumenta el poder de uno de los grupos civiles que conforman la sociedad, uno que no representa los intereses de la sociedad en su conjunto. Dicho de otra manera, Huntington desaconsejaría que existan Fuerzas Armadas “trumpistas”, “mileístas”, “alfonsinistas” o “peronistas”. Por tal motivo, aboga por el “control civil objetivo”, que define como “aquella distribución del poder político entre el personal militar y los civiles que resulta más propicia para el surgimiento de actitudes profesionales entre los miembros del cuerpo de oficiales”. En otras palabras, el control civil objetivo se logra militarizando las Fuerzas Armadas y reconociendo la existencia de una esfera profesional militar autónoma. Así, se minimiza el poder militar mediante la profesionalización de las Fuerzas Armadas y su neutralidad política, maximizando así las posibilidades de lograr la seguridad contra agresiones militares externas. Este control civil objetivo es resultado de un complejo equilibrio entre “la autoridad, la influencia y la ideología de las Fuerzas Armadas, por un lado, y la autoridad, la influencia y las ideologías de los grupos no militares, por el otro”.

Si nos detenemos solo en la dimensión ideológica de la sociedad y de las Fuerzas Armadas, Huntington señala que el conservadurismo es “básicamente similar a la ética militar”; por ello, considera que esta última debe ser denominada como “conservadurismo realista”. Por tal motivo, el conservadurismo es la única ideología que no provocaría, a priori, “un conflicto inevitable con los valores militares que surgen de las demandas de la función militar”.

De lo expresado en el párrafo precedente, cabría deducir que los militares se inclinarían por votar propuestas de la derecha conservadora. De acuerdo a diversas investigaciones realizadas por, entre otros, Feaver & Kohn (2001), en Estados Unidos se ha observado que los integrantes de las Fuerzas Armadas y los veteranos de guerra tienden a votar al Partido Republicano; o, más precisamente, a propuestas conservadoras en materia moral y de política exterior, y que incrementan los recursos económicos en materia de defensa. En el caso de los oficiales, ese apoyo es mayor que en los suboficiales y la tropa (ver también aquí).

En cuanto a Europa Occidental, los estudios muestran que los militares apoyan partidos conservadores o nacionalistas. Por ejemplo, en el Reino Unido se inclinan por el Partido Conservador o el UKIP; en Francia por Les Républicains y Rassemblement National de Marine Le Pen; y en Alemania por la CDU/CSU y, más recientemente, por el partido el AfD. En Europa del Este, el voto por partidos nacional-conservadores es aún más marcado, como Ley y Justicia en Polonia o Fidesz-Unión Cívica Húngara en Hungría.

Estas ideologías (conservadores y nacionalistas), como adelantaba Huntington, gastan más en materia defensa, aunque existe una variable interviniente relevante que es el contexto estratégico (ver también aquí).

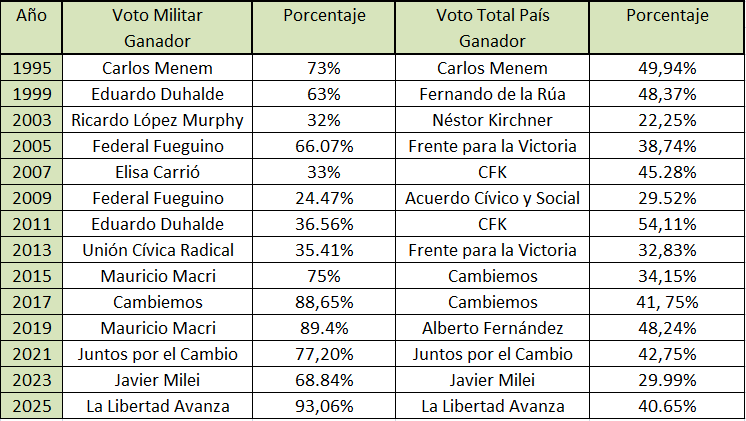

En la Argentina, las votaciones son consistentes con lo que sucede en Estados Unidos y Europa: preponderantemente nuestros militares y retirados votan a candidatos con ideas de la derecha.

Ahora bien, en nuestro país se produce una paradoja particular. Estos espacios políticos y candidatos de derecha son los que menos han invertido en la política de defensa desde 1990.

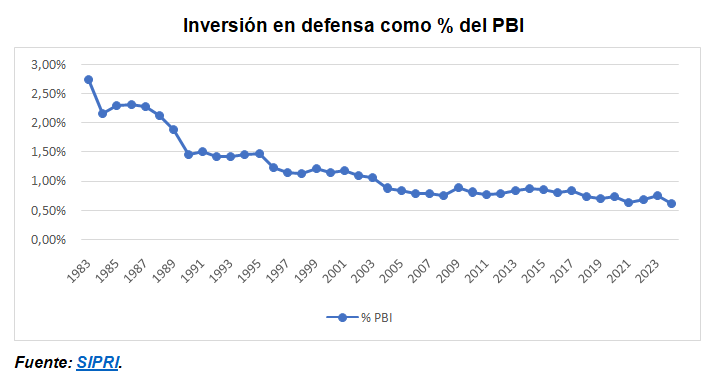

Inversión en defensa

La inversión en defensa como porcentaje del PBI ha sido una de las más bajas durante el gobierno de Javier Milei, confirmando la afirmación precedente de que los espacios de derecha en la Argentina se desinteresan por la política de defensa.

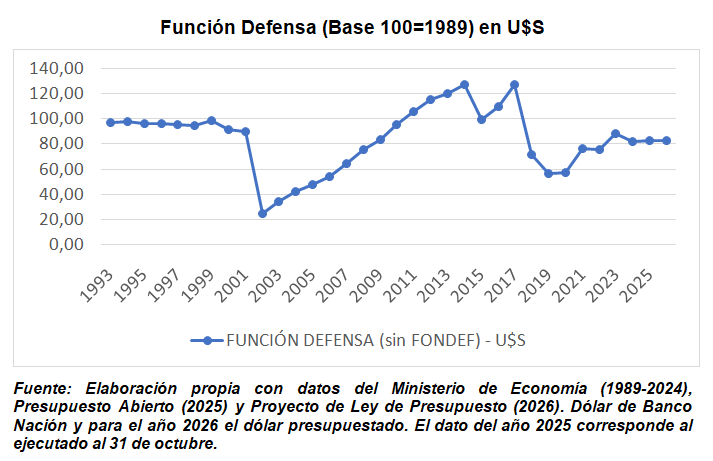

El Presupuesto no es solo un balance, sino que también es un instrumento político y, por lo tanto, su lectura permite analizar cuál ha sido la intención del gobierno en la asignación de recursos. De esta manera, estudiando la función defensa en dólares –de acuerdo a los datos del Banco Nación– y tomando como base 100 al año 1989, previo a que se alcanzara en la Argentina el control civil objetivo de las Fuerzas Armadas, nuestra afirmación se comprueba nuevamente.

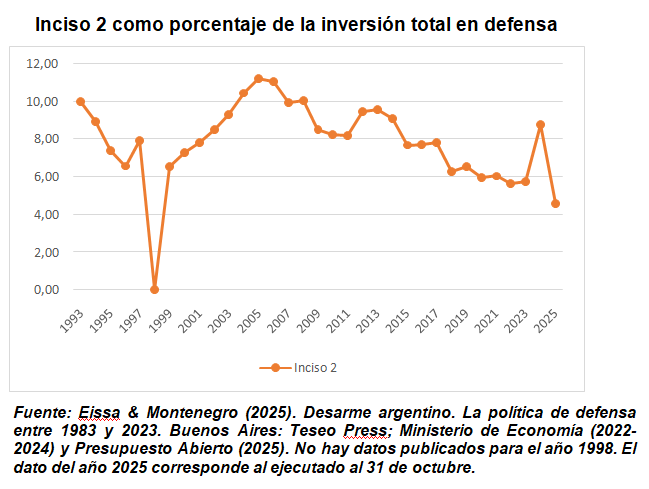

El problema no es solo la inversión presupuestaria, sino también cómo se asignan los recursos. Así, el Ministerio de Defensa destina un porcentaje relevante, alrededor de un 80%, al inciso 1 (sueldos, retiros y pensiones), y al mismo tiempo desfinancia el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Esto ya se observó en los años ‘90 cuando se compraron 36 aviones A4-AR sin sostén logístico y sin financiamiento para que vuelen. De esta manera, solo pudieron operar 18 aviones inicialmente y luego se “quedaron sin combustible”. El inciso 2 contempla esos insumos y, puntualmente, la partida 2.7.3. corresponde a “material de guerra”. El siguiente gráfico muestra la evolución de este Inciso.

¿Se repetirá la historia y tendremos a los F-16 sin poder volar? Un Informe interno de la Fuerza Aérea Argentina plantea la necesidad de “recuperar la capacidad de respuesta plena para el mantenimiento de la infraestructura crítica y reducción de accidentes”, y subraya que la FAA “no tiene capacidad técnica para mantener pistas y hangares”. Asimismo, fuentes militares han señalado que no hay partida presupuestaria para horas de vuelo porque los gastos operativos se redujeron. Dado que la hora de vuelo del F-16 es muy costosa (entre 10.000 y 12.000 dólares), se estima que, bajo las condiciones actuales, los 24 aviones solo podrían volar aproximadamente dos horas cada uno en el año. Asimismo, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Martín Paleo, sostiene que el secretario de Asuntos Anglosajones del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, habría acordado con los Estados Unidos y el Reino Unido que estos aviones no representen “una amenaza para sus intereses en las Islas Malvinas. Según este oficial retirado, es ‘la confesión de una capitulación programada’, donde se celebra la adquisición de ‘un arma castrada, incapaz de proyectar poder real’ sobre el poder ocupante de nuestro territorio”. Esta afirmación es consistente con lo publicado por un medio británico, que afirmaba que “cualquier uso (...) de estos aviones requerirá la aprobación de Estados Unidos, especialmente en términos de mantenimiento y suministro de piezas [Es improbable] que Argentina pueda desplegar estos aviones en un eventual enfrentamiento con el Reino Unido de Gran Bretaña”. Dos militares retirados son coincidentes: “quien compra medios en el exterior, también compra ideas”, y “lo mismo [sucede] con las capacidades bélicas tuteladas y la integración operativa a la OTAN: sabemos que las capacidades son medios de presión diplomáticas, que en el caso de la Argentina se [reflejan] en una estrategia de sumisión hemisférica”.

En lo que respecta a los haberes militares, y de acuerdo a fuentes del Ministerio de Defensa, la brecha salarial con las Fuerzas de Seguridad alcanza, en promedio, el 20% y, por otro lado, el 32% de los efectivos militares está por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto a los salarios docentes, una fuente militar había informado a este medio que los liceos, el Dámaso Centeno y el INAC-CIATA, “no les interesan. (El ministro Luis) Petri nos preguntó para qué hay una institución como el Dámaso, para que están los Liceos si están dando pérdidas y que el tema salarial no se piensa solucionar; lo están dilatando porque (…) la prioridad de ellos no es eso, sino el déficit y la inflación baja (…) el resto que se venga abajo porque es pérdida”. Asimismo, agregó que la estrategia es “cansar a los docentes para que se vayan a otras instituciones”, que las instituciones educativas “queden desiertas de alumnos y docentes” para cerrarlas. La situación al día de la fecha sigue siendo crítica. Pese a la firma de un acta acuerdo el 10 de septiembre de este año (EX-2025- 95055046-APN-DNRYRT#MCH) se debería haberle pagado a los docentes una suma fija de $150.000. Al día de la fecha, el Plan no se ha cumplido y, pese a los aumentos del 1% en promedio, mientras un docente de primaria cobra en las instituciones militares alrededor de $330.000, en la ciudad de Buenos Aires esa cifra alcanza los $730.000 [1]. A esto hay que sumar irregularidades como el no reconocimiento de los docentes de nivel inicial, establecido por la Resolución Ministerial 1438/2021, y problemas con los concursos docentes que quedan desiertos ante la falta de postulantes.

Por último, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) firmaron un convenio, el pasado 22 de agosto (CONVE-2025-92613534-APN-P#IOSFA) por el cual las Fuerzas Armadas se obligan a abonar a esta Institución “una cuota mensual del 2% sobre la masa salarial que perciban el personal militar en actividad y soldados voluntarios”. Asimismo, el Ministerio de Defensa decidió rescatar al IOSFA a través de la resolución 2025-815-APN-MD. En efecto, y de acuerdo a lo establecido en esta norma, el ministro Luis Petri se comprometió a girar la suma de $5.148.035.124 para pagar “la tercera cuota a las droguerías mencionadas en los considerandos”: MEDIFARM, ORIEN, DROGUERÍA META, SUIZO ARGENTINA, DROGUERÍA ROSFAR y DROGUERÍA MONUMENTO. Los pagos correspondientes a la primera y segunda cuota fueron autorizados a través de las resoluciones MD 694/2025 y 768/2025.

Integración

El ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó ante el periodista Luis Majul que “ese respaldo, ese afecto se ha reflejado en la Antártida, donde de manera inédita el 93% votaron por la Libertad Avanza”. El cuadro que hemos mostrado más arriba muestra a las claras que esta elección en la Antártida no tiene nada de inédito. En todo caso habría que empezar a darle una vuelta de tuerca a los análisis que se realizan sobre el voto “militar”. En 2016 se publicó el libro The soldier vote. War, politics and the ballot in America, de Donald S. Inbody, que sostiene que la afirmación de que los militares estadounidenses tienden a votar al Partido Republicano debe ser matizada. El autor muestra que en las Fuerzas Armadas de ese país, en particular entre los soldados, que representan aproximadamente el 85% de los efectivos, están “sobre-representadas las minorías que tradicionalmente se identifican con el Partido Demócrata (…) [Por ello, las tradicionales respuestas no ocurren] “en la medida imaginada por algunas fuentes”.

Al respecto, el teniente general Benjamín Rattenbach, en su libro Sociología Militar, publicado en 1958, considera que, cuando no existe un peligro inminente de guerra, los aspectos materiales predominan sobre los esenciales. Por tal motivo, “su misión en caso de guerra, así como los elementos esenciales de su carácter permanente y su tradición, se olvidan o se relegan a un segundo plano para dar preferencia a los problemas materiales. (...) [Por lo tanto], no sorprende que la institución sufra un proceso de desnaturalización, en el que se impone un marcado materialismo al espíritu profesional”.

Dos años más tarde, Morris Janowitz en su libro El Soldado Profesional argumentaba que “es imposible aislar al soldado profesional de la vida política nacional”. Es decir, nuestros militares son hombres y mujeres que tienen que comer, pagar una obra social (tal como está IOSFA), pagar colegios, servicios; es decir, sufren las mismas penurias que el resto de los argentinos que no han elegido la profesión militar.

En síntesis, en la Antártida se podría haber votado como en el resto del país. En consecuencia, más que preguntarnos por qué votan así los militares como miembros de la sociedad argentina, debemos reflexionar por qué votarían a expresiones políticas del campo nacional y popular. Entonces, las preguntas que hacen son las mismas: ¿cómo bajan la inflación?, ¿cómo la mantienen baja?, ¿cómo se desarrolla el país?, ¿cuál es la propuesta en materia de seguridad?, entre otras. A todo esto agregaría, ¿cómo recuperamos nuestras Islas Malvinas en el marco del derecho internacional, sin renunciar al derecho que nos otorga el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y aseguramos nuestra soberanía en la Antártida frente a la disputa que se está configurando, al menos, desde el año 2021?

[1] Informe de UPCN.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí