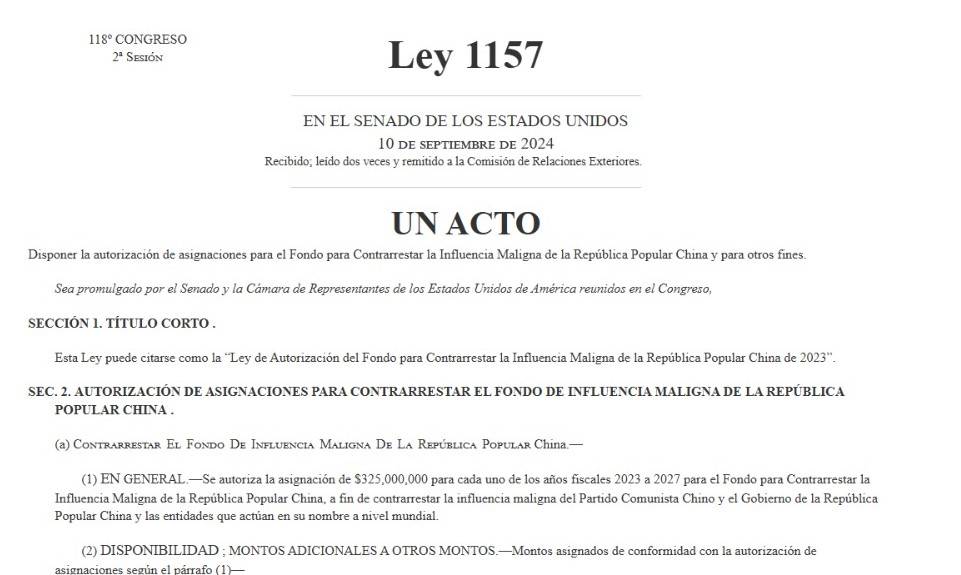

Hace justo un año comentamos en El Cohete la legislación de Estados Unidos que autorizaba la creación de un “Fondo para Contrarrestar la Influencia Maligna de la República Popular China”, con 325 millones de dólares anuales para los años fiscales 2023 a 2027, y para combatir “la influencia global del Partido Comunista Chino”. Decíamos también que era una cifra impactante: 1.600 millones de dólares en todo el ciclo para aceitar una cadena con un abanico de acciones contra China, con lobby, medios, ONGs, influencias, etcétera. En un solo año, ese monto duplica el presupuesto actual de la cadena de televisión por cable CNN. La ley, con voto muy mayoritario tanto de republicanos como demócratas, avanzó. Y daría la sensación de que esas mieles se derraman rápido entre ciertos medios latinoamericanos.

La cantidad de artículos que se suceden para denostar a China, sea alternativamente por cuestiones internas de Xinjiang, de Hong Kong, del Tíbet, o externas por su voracidad comercial y depredación de los mares y los socavones mineros, por relaciones con países africanos, latinoamericanos o asiáticos en los que invierte en obras vaya uno a saber con qué ocultos y siniestros intereses, inunda a diario la página de varios portales.

Esta semana fue el turno del proyecto “Chile-China Express”, un cable submarino que se proyecta para conectar la costa chilena con la de la República Popular China vía Hong Kong, y que por supuesto para esa prensa despierta temores, amenazas, riesgos infinitos.

El proyecto tiene al frente al grupo Inchcape Shipping Services (ISS), con sede en Londres, y procura fortalecer la infraestructura digital y reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de conectividad internacional. Según una reciente presentación que hizo la empresa en Valparaíso, el proyecto contará con velocidades de hasta 16 terabits por segundo por fibra, lo que “permitirá mejorar la experiencia de usuarios y empresas, reducir costos y aumentar la autonomía digital del país”. En la reunión participaron representantes de las firmas EGS (Brasil), CMI y HMB Technologies (China) y autoridades de Chile, cuyos diferentes gobiernos recientes, de derecha o centroizquierda, han mantenido una política de Estado clara y estable de buenos lazos, comercio y negocios con China. Inclusive con el grupo Huawei, un objetivo preferido por Estados Unidos a la hora de agitar el fantasma de China, dada la ventaja tecnológica de varios cuerpos que le sacó a sus competidores norteamericanos. En aquella reunión en Valparaíso, Franco Gandolfo, gerente general del puerto, dijo que el proyecto “representa mayores oportunidades de desarrollo para nuestra ciudad y para el país”.

Todavía faltan muchos detalles: el costo total y el esquema de financiamiento que debería tener una obra semejante, por caso; tampoco está el calendario de ejecución de los trabajos en el océano Pacífico.

Pero sí abundaron, todas como sincronizadas, las notas para fusilar la obra. Punta de lanza, adivinen, fue Infobae, que tituló “Chile impulsa un proyecto de cable submarino con China que pone en alerta a la región”. Detrás se sucedieron El Mostrador de Chile (“Proyecto Chile-China Express genera preocupación por posible control de datos en la región”), El Diario de Bolivia (“Proyecto de cable submarino entre Chile y China genera alarma”), uy.press de Uruguay (“Chile impulsa un proyecto de cable submarino con China que pone en alerta a la región”) y varios más. Alarma, alerta y riesgo fueron las palabras más usadas.

Otra fuente de discordia con China en este asunto es su competencia con otro proyecto de cable submarino transpacífico, llamado Humboldt, dirigido por Google, de Estados Unidos. Sobre este proyecto se firmó en 2024 un acuerdo con Chile para llevar datos de un continente a otro, pero tendría en la otra punta no a China sino a Australia, aunque luego seguiría su ruta hacia Asia. Su conclusión fue anunciada para 2027. La competencia tecnológica sino-estadounidense en curso tiene así otro capítulo en cables submarinos y transmisión de datos.

Este ataque a China recuerda el caso de la antena parabólica para uso de observación astronómica en Bajada del Agrio, Neuquén, que es gestionada por la Estación CLTC-CONAE-Neuquén. Es aquella donde trabajan científicos chinos “todos iguales” (Diana Mondino) y argentinos del CONICET, y que por años fue calificada por medios argentinos de base militar, de espionaje, que implicaría la entrega de soberanía a China y otras lindeces. Ahí cerca, en Malargüe, Mendoza, hay una antena similar que no despertó jamás ninguna sospecha. Claro, es gestionada por la Unión Europea, una región con gente de bien, no maligna.

En el sitio DangDai, el periodista Gustavo Ng analizó estas coberturas y criticó que los medios que “alertan” contra la supuesta injerencia china en Chile no usaron en esos mismos días palabras como alarma o alerta “al informar que el Poder Ejecutivo argentino, sin aval del Congreso, autorice el desembarco de militares estadounidenses en la Argentina durante casi un mes”.

Geografía y conectividad

La conectividad global en el siglo XXI es una apuesta fuerte de China. Es también el eje de una de sus principales iniciativas globales: la Franja y la Ruta.

Esta semana, el CONICET presentó las investigaciones de varios de sus miembros asociados al “Programa para el fortalecimiento de la investigación y la cooperación con China/Asia en Ciencias Sociales y Humanidades”, que coordina Víctor Ramiro Fernández y que recogió experiencias anteriores o paralelas como, por ejemplo, las del CIMI, un enlace entre el CONICET y la Universidad de Shanghái que también propició acercamientos muy positivos entre ambos países en mejores años para la academia y la soberanía, en aquel caso liderado por Fortunato Mallimaci. Este último y Fernández, así como otras autoridades del CONICET –por cierto, uno de los objetivos de destrucción del proyecto colonial del gobierno de Milei, su hermana, Espert, Bullrich y compañía– abrieron y cerraron un encuentro donde la conferencia inaugural corrió por cuenta de una de las investigadoras con más trayectoria, radicada en la dirección del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO, Diana Tussie.

“Es un momento de la historia fascinante. El año 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, o 1991, cuando se acabó la URSS, por supuesto significaron un cambio del mundo. Pero esto que estamos viendo ante nuestros ojos debe ser dimensionado en toda su magnitud”, sostuvo Tussie.

“Vivimos un exterior estructurante, un remolino de intereses, incentivos y preferencias” que alteran el curso de la política y la economía internacionales. “Estamos ante el juego estratégico de Estados Unidos y China; ya lo sabíamos, pero la novedad es que sucesos recientes lo ponen en la vidriera como nunca antes”, interpelando a países como la Argentina, a América Latina y al mundo en general.

En pocos días, como demostró la reciente Asamblea General de la ONU u otros episodios recientes, siguió Tussie, “hemos visto un regreso de la historia en una etapa de post hegemonía, con un poder en ascenso y alternativo (de China) en lo comercial, tecnológico y crediticio”. La académica se preguntó “¿cuán violenta será y cuánto margen de maniobra deja a países como la Argentina esta competencia hegemónica en términos de desarrollo?”

Al presentar el ascenso de China, historizó datos de su PBI, el combate a la pobreza, la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, su política exterior de bajo perfil hasta hace muy poco o, entre otros capítulos, el lanzamiento de su iniciativa la Franja y la Ruta y los cuantiosos fondos que involucra para “una nueva conectividad, distinta a la que se proyectó luego de la Segunda Guerra Mundial”.

En ese sentido, recordó que cuando se creó el Banco Mundial tras los acuerdos de Bretton Woods, en el marco del Plan Marshall, se hizo “sobre la base de ideas latinoamericanas, básicamente de Raúl Prébisch, que querían un banco de desarrollo latinoamericano, que sin embargo debió esperar una década y media más y se creó (el BID, que Tussie ha estudiado mucho en sus investigaciones) por razones geopolíticas, como la Revolución Cubana”, para tratar de atender un poco las necesidades sociales en la región. Sin embargo, dijo, “el BID tuvo siempre un sesgo interno de los países, nunca uno de conectividad ni de integración entre países latinoamericanos, como ahora propicia China para América Latina, por ejemplo con obras como el puerto peruano de Chancay o su posible conexión interoceánica con puertos de Brasil, como se proyecta”.

Ese panorama da contexto al proyecto de cable submarino transpacífico, aunque la inversión no es solo china en ese caso.

El gigante asiático, además, continuó Tussie, “va construyendo una narrativa de política internacional nueva, no solo en Latinoamérica y el Caribe, también en África, obviamente en Asia, en sus planteos de multilateralidad o su otra iniciativa, de Comunidad de Desarrollo Compartido (…). Igual que con el BID, los Bancos de Desarrollo de Asia y de África tuvieron la impronta de Japón y del Reino Unido y Francia respectivamente, también por razones geopolíticas. Del mismo modo, vemos que ahora el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura o el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS atienden cuestiones de la geopolítica y de la nueva hegemonía en cuestión. La Franja y la Ruta ofrece otra conexión al mundo, distinta” a la del escenario post 1945.

En definitiva, concluyó, se asiste en el siglo XXI a una “nueva geografía, una hegemonía que se frena (la de Estados Unidos) y otra en alza (la de China) con mucha paciencia”. Preguntada luego sobre la validez del concepto de hegemonía, respondió que “hoy hay una hegemonía en disputa. Hasta ahora habíamos tenido hegemonía sin ella”.

Lejos de propiciar debates sobre los modelos en pugna, las capacidades de desarrollo, la cooperación internacional o las (de verdad) condicionalidades del crédito internacional y sus oferentes, los medios siguen jugando al miedo, como cuando en 1898 el inglés Matthew Phipps Shiel inventó en una de sus novelas lo del “peligro amarillo” (muy usado también por el káiser Guillermo II para legitimar la expansión al este de los imperios europeos de entonces), o como cuando el gran Jack London (lo perdonamos) escribió en 1910 su fantasiosa novela The Unparalleled Invasion, imaginando una expansión mundial de migrantes chinos hacia 1975 a la que Occidente responde con una guerra bacteriológica. O, en fin, entre tantos otros casos, cuando el también estadounidense Sax Rohmer creó en 1913 el insuperable doctor Fu Manchú. Chino y maldito. Al menos esa literatura entretenía un poco más que los guiones impresentables que hoy llegan de un Norte en estado de descomposición.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí