2022, ODISEA DEL ESPACIO (POLÍTICO)

Estamos varados y sin reacción mientras nuestras vidas están en juego

Hace tiempo que ronda por mi cabeza una serie de preguntas. Dudas que difieren en apariencia, nomás, porque confluyen en la misma dirección. Les van a sonar excéntricas al principio, pero ténganme paciencia. Por ejemplo: el ciudadano romano del siglo V, ¿entendía que su vida se vería alterada por completo, y de forma definitiva, a consecuencia de la declinación del imperio? (Las señales estaban ahí, tan obvias como la carta robada del relato de Poe, para quienes estuviesen dispuestos a leerlas. Todo se degradaba a velocidad inusitada, empezando por las instituciones. El Estado ya no funcionaba como antaño. No había autoridad que defendiese a las poblaciones de los bandidos del más variado pelaje. Cesó la obra pública. Las ciudades no podían cobrar impuestos y por ende no prestaban más servicios. Hasta los emperadores eran una parodia de sus predecesores. El último se llamó Rómulo Augústulo, que suena a pústula de la grandeza del Augusto original.)

Otra pregunta por el estilo: los ciudadanos de los Estados Unidos que a comienzos del '29 llevaban adelante una vida convencional y ordenada —en materia de trabajo, familia, esparcimiento—, ¿vieron venir la recesión que detonó el crack de Wall Street? En este caso debe haber sido difícil, porque el común de la gente no vive pendiente de la Bolsa ni de las burbujas financieras. Pero ese experimento especulativo tuvo consecuencias atroces sobre millones de ciudadanos que nunca poseyeron acciones ni bonos: los convirtió en desocupados y en homeless. (Muchos se apilaron en villas a las que se llamaba Hoovervilles, como el Presidente de turno.) En este caso, imagino que la mayoría fue arrollada por sorpresa, víctima de un tren sin luces que avanza sin respetar señales.

Podría seguir así un rato largo, repasando momentos pivotales de la Historia a través de preguntas similares. Pero lo que importa es el trasfondo, la duda madre. A ciertas catástrofes no hubo forma de verlas venir, como la erupción del Vesuvio que arrasó Pompeya en el año '79 —lo más serio que los pompeyanos habían vivido hasta entonces fue un terremoto— o la que reventó Krakatoa en 1883, cobrándose entre 36.000 y 120.000 vidas. Pero existen otras catástrofes que se cocinan a fuego lento, a la vista del mundo entero, y terminan pasando facturas impagables: cientos de miles de muertos (por no decir millones), generaciones enteras que van a parar al vertedero de la Historia. Las catástrofes políticas y sociales son de origen humano en un 100% y no detonan de un día para otro, ex nihilo: son la consecuencia de procesos complejos, sí, pero además prolongados. En estos días, ya no podemos endilgar ni las desgracias naturales a la fatalidad, porque inundaciones y sequías pasaron a la categoría de antinaturales. Los incendios de Corrientes y los muertos por el agua y el barro en Petrópolis no son casuales. Hasta los desastres climáticos son obra nuestra, con firma al pie.

Desde la perspectiva que concede el tiempo, cuesta entender que los pueblos que se pegaron semejantes palos no hayan olido la que se venía. Cuando el Senado de Roma y las instituciones republicanas se convirtieron en una cáscara y los Emperadores empezaron a hacer lo que se les cantaba, sin control ni censura (pero con el apoyo del ejército y de los pretorianos, obvio), ¿no intuyeron los ciudadanos lo que iba a pasar? A partir del año '33, Hitler lanzó leyes que fueron despojando a la población de origen judío de todos sus derechos. Les prohibieron el sexo y matrimonio con ciudadanos arios. Les quitaron la ciudadanía alemana y por ende el derecho a votar. Se les impidió trabajar para el gobierno y sumarse al ejército y también educar, ejercer la medicina y estudiar en escuelas públicas. Se prohibió a todas las reparticiones oficiales contratar a empresas de origen judío, parte de un boicot de sus negocios y empresas que no paró hasta hacerlos quebrar. Ante esta catarata de perjuicios sucesivos, ¿no pescaron que no había forma de que la cosa terminase bien?

Se trata de una generalización, lo sé. Hubo gente que se fue de Alemania a tiempo, hubo respuestas institucionales —en el '33 se creó una organización que coordinaba la defensa de la minoría judía, llamada Reichsvertretung der Deutschen Juden— y hasta hubo respuestas violentas. El asesinato del diplomático nazi Ernst vom Rach a manos del polaco judío Herschel Grynszpan fue la excusa que el régimen usó para lanzar la Noche de los Cristales y matar a 91 alemanes judíos y meter a 30.000 —sí, fueron 30.000, Darío— en campos de concentración. A continuación, millones de europeos de origen judío fueron víctimas de una política criminal, pero también de una característica que excede lo racial, lo político y lo cultural, porque es esencialmente humana: nuestra tendencia a bancar reveses por demás, a apechugar sin decir nada o diciendo poco, consolándonos —pensamiento mágico— con la idea de que la malaria no durará, de que tarde o temprano lo malo se agotará y entonces volveremos a la normalidad.

Y no. Hay veces en que, antes de acabar, lo malo acaba con nosotros y con nuestras familias y con nuestros amigos y con nuestros hijos y con nuestra sociedad y con nuestra cultura.

Todas esas preguntas que venían asolándome podrían confluir en esta: los pueblos y las minorías que están sumidos en un caldo cuya temperatura sube a un ritmo que, de seguir así, terminará por escaldarlos o matarlos, ¿no tienen forma de darse cuenta a tiempo de que los conchabaron para primer plato de los poderosos y apagar el fuego o, al menos, rajar de la olla?

La pregunta es retórica, porque tengo clara cómo es la cosa, no vía libros ni Wikipedia, sino merced a mi propia experiencia. Yo era un adolescente que vivía en una nube de pedos durante la dictadura, y aun así —sin conocimiento de la realidad ni herramientas de análisis— percibí el horror con claridad insoportable. Era un joven casi apolítico, y con escasa formación económica, durante los '90, y aun así recuerdo discusiones agitadas en las que yo advertía que, de prolongarse el uno a uno, nos íbamos a ir a la mierda. Cuando llegó el 2015 estaba mejor armado, y por eso no dudaba respecto de lo que ocurriría si Macri era elegido Presidente y el sado-ma(so)crismo llegaba al poder. Me abochorna, sí, entender que mi imaginación se quedó corta. Lo que ocurrió fue mucho pero mucho peor de lo que había proyectado en mi hora más pesimista. Las revelaciones que no paran de salir a flote en estos últimos años son apenas la espuma del guiso de iniquidad que esta gente espesó, durante todos y cada uno de los días de su régimen.

Lo que quiero decir es: si en estos trances yo —que soy nadie y no sé gran cosa de historia ni de política— pude percibir lo que se cocía en tiempo real, es porque cualquiera podría hacerlo. Lo determinante es que exista el deseo, una disposición a entender qué se está cocinando, a parar las antenas, a no perderse nada — incluyendo, por supuesto, aquello que nos inquieta y también lo que no nos gusta. Pero se ve que hay mucha, demasiada gente formalmente inteligente y educada cuya práctica intensiva en esto de hacerse la boluda le permitiría disputar la disciplina a nivel olímpico.

Lo que me desvela hoy es que mis narices dicen que hay ollas que comenzaron a quemar sus contenidos, muy cerca de casa. Y que, aunque nada me gustaría más que no tener razón, necesito estar seguro de que lo que huelo se corresponde con la realidad, de que lo mío no es pura paranoia. Porque muchas cosas dependen de nuestra lucidez, empezando por el bienestar de aquellos que amamos. Tanta evolución, tanta ciencia y sin embargo, en aspectos esenciales, seguimos estando a mínima distancia de esos antepasados nuestros que vivían en cavernas.

Hay ocasiones en las cuales lo que separa de la vida de la muerte sigue siendo la agudeza del olfato.

Paisaje de Trumpamarca

Una de las características de los tiempos históricos como los que mencionaba es que son abrumadores. Pasan tantas cosas en simultáneo, que resulta imposible metabolizarlas a la velocidad necesaria para la supervivencia. Y en medio de ese barullo, de ese aturdimiento, cuando nos enteramos o somos testigos de algo que debería ser alarmante, ya no reaccionamos. Como si hubiésemos perdido la capacidad de percibirlo como el aviso que es. Como si nuestro sentido arácnido ya no funcionase.

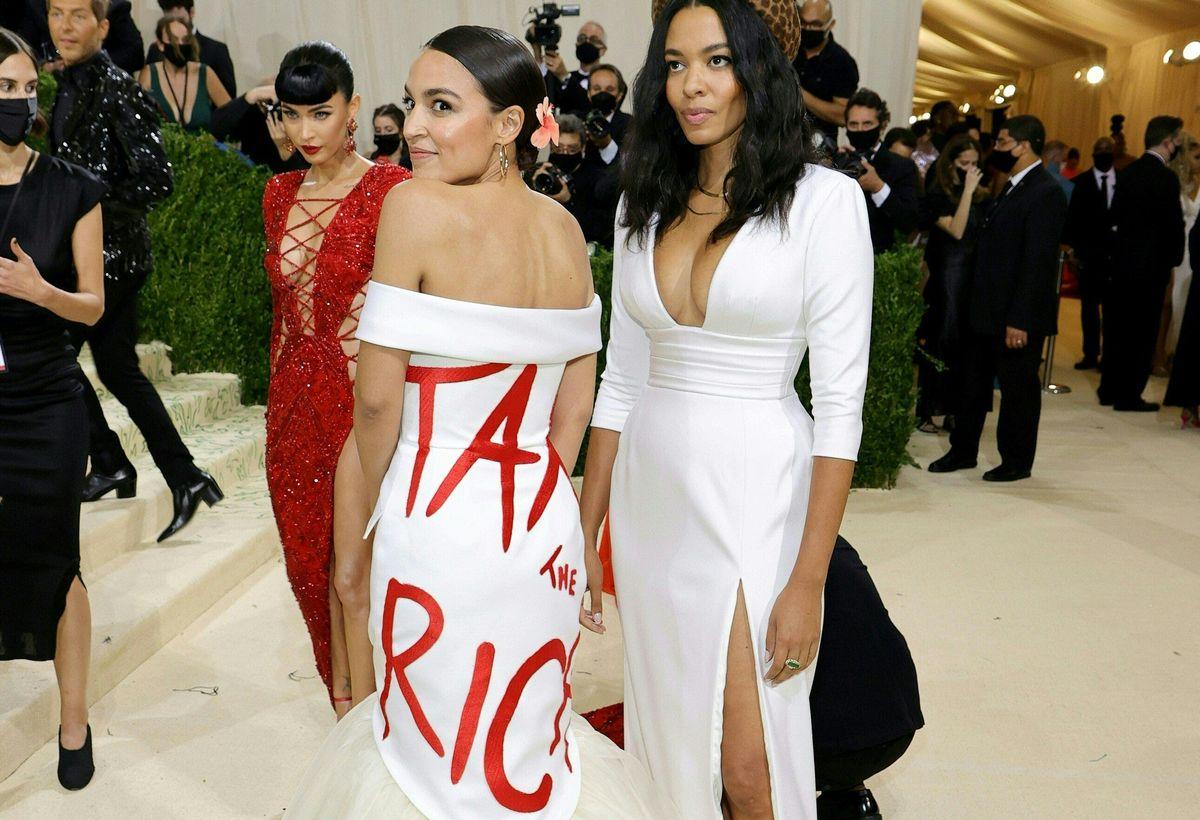

El 14 de febrero la revista New Yorker publicó una entrevista a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, máxima exponente de la nueva guardia política. Nadie que no sea un especialista sigue escrupulosamente la actualidad de los Estados Unidos, pero esta chica consiguió llamar la atención más allá de las fronteras de su país y de los confines de la actividad política. Como sus apellidos lo sugieren, Ocasio-Cortez es de origen latino. Pero además es de familia humilde. Su madre limpiaba casas, su familia estaba endeudada hasta la verija con el sistema de salud. ("De niña yo veía a los tipos del banco sacando fotos de mi casa, en preparación para el día en que iban a desalojarnos".) Feminista y de izquierda, es capaz de discutir de igual a igual con veteranos de la arena pública. También se la considera una muy hábil comunicadora, en estos tiempos donde o aprendés a danzar la danza de las redes, que obliga a un delicado equilibrio entre lo sustancial y lo frívolo, o fuiste. Era una de las figuras que más irritaba a Trump, quien trató de bajarle el precio numerosas veces. (La llamó "pobre estudiante" y la comparó con Evita, como forma de desprecio. Si la turba que asaltó el Capitolio el 6 de enero del 2021 hubiese dado con ella, es probable que hubiese terminado violada y muerta.) Pero Ocasio-Cortez sigue allí, en la primera fila de la batalla política. Por algo el New Yorker la destaca en una ocasión especial —su primera edición completamente digital—, en una entrevista que además realiza no un empleado estable ni un colaborador, sino el mismísimo director de la publicación, David Remnick.

Lo que dice Ocasio-Cortez es muy interesante, a la hora de analizar los problemas que enfrentan hoy buena parte de las democracias del mundo. "Hay cosas que están más allá del control del Presidente (Biden), y no hay mucho que decir al respecto", reflexiona, en alusión a las dificultades que entraña tener en el Congreso a dos legisladores del partido Demócrata —Joe Manchin y Kyrsten Sinema— que votan sistemáticamente en contra de todas las iniciativas del también demócrata Biden. "Pero también creo que hay algunas cosas que sí están bajo el control del Presidente, a las que sin embargo se enfrenta con dudas y vacilaciones que contribuyen a que la situación diste de ser óptima", dice.

"Hay cierta reluctancia a usar el poder de que el Ejecutivo dispone", agrega. "El Presidente no ha estado haciendo uso de ese poder del modo en que algunos consideramos necesario... Por ejemplo, para cancelar los préstamos que afligen a millones de estudiantes". (Agrego yo, para que se entienda: si quieren estudiar en la universidad, la enorme mayoría de los jóvenes estadounidenses deben endeudarse de modo que sigue esclavizándolos durante años, y hasta décadas.) "Esto —insiste Ocasio-Cortez— es algo que (Biden) podría hacer perfectamente. Sería una piedra de toque en términos políticos, y además económicos. Por eso no puedo exagerar la forma en que esta falta de iniciativa desmoraliza a un bloque de votantes que necesitamos para preservar nuestra mayoría... El Presidente tiene la responsabilidad de evaluar las herramientas de las que dispone".

Suena familiar, ¿no es cierto?

Pero el planteo de Ocasio-Cortez va mucho más allá de la crítica a la tibieza del gobierno del que aún forma parte. Durante una argumentación, deja caer una expresión que contiene una posibilidad perturbadora: "...Si es que todavía tenemos una democracia dentro de diez años", dice. Pero Remnick, que no es de los que se hacen los boludos, vuelve sobre ella y le pregunta si de verdad cree que eso es posible. Y Ocasio-Cortez responde: "Es un riesgo verdadero. Nos arriesgamos a tener un gobierno que pose como democrático, que finja serlo, pero que no lo sea".

Remnick insiste, preguntándole si eso significa que ya no tiene esperanzas. "Nunca estamos más allá de la esperanza", replica Ocasio-Cortez. "Pero ya hemos sido testigo de los disparos de largada de esta situación, desde que existe un ataque muy certero y específico contra el derecho al voto en los Estados Unidos, particularmente en áreas donde el poder de los Republicanos se siente amenazado por los electorados cambiantes y la nueva demografía. Hoy existe una política nacionalista, blanca y reaccionaria que está alcanzando masa crítica. Lo que observamos es el asalto sofisticado y sostenido a nuestros sistemas democráticos para convertirlos en no democráticos, de modo que permita dar vuelta los resultados que le disgusten al partido que está en el poder".

Se ve que no soy el único en andar cuestionándome, porque de inmediato Ocasio-Cortez formula un par de preguntas que cifran aquello que está en juego y que la Historia responderá, por sí o por no, de un momento a otro. "Los cincuenta o sesenta años que nos separan de la sanción de la Ley de Derechos Civiles, ¿fueron un simple coqueteo de los Estados Unidos con la democracia multiracial, que terminó siendo inconveniente para aquellos que detentan el poder? ¿Y significaría eso que volveremos a lo que antes éramos, lo cual no significa tan sólo Jim Crow (una referencia, aclaro, a las leyes que establecieron la segregación racial en los Estados Unidos, negándole a los negros más o menos los mismos derechos que Hitler le negaba a los judíos), sino también —sigue diciendo Alexandria— a la extraordinaria opresión que además significaba en términos económicos?"

No sé qué interpretan ustedes de esas declaraciones. Lo que yo entiendo es que se trata de una de las legisladoras más relevantes del Congreso actual, admitiendo con todas las letras que ve probable que su país sufra una restauración conservadora, antidemocrática, que restablezca el apartheid — un sistema que legalice nuevamente la diferencia entre estadounidenses de primera y de segunda, por imperio no de la razón sino de la fuerza bruta.

No se trata de una declaración cualquiera. A mis oídos, son palabras de alarma que deberían imponerse a cualquier otra consideración, como la sirena ensordecedora de un camión de bomberos. Ocasio-Cortez advierte sobre la implosión del sistema democrático, una calamidad descomunal que, de no corregirse el rumbo de forma severa y a toda velocidad, podría estar a la vuelta de la esquina.

Algo huele a quemado en Trumpamarca.

Gran Renuncia o Gran Resignación

Pero por supuesto, los fueguitos que estallan por doquier y hacen que huela a caucho quemado no se limitan a Trumpamarca, que es la Roma actual. Están por todas partes, al menos en ese territorio que solíamos llamar Occidente — lo cual nos incluye.

Para mí, la confluencia de dos circunstancias de poder sísmico —la crisis del sistema democrático y la hecatombe ecológica— es tan manifiesta e innegable como la luz que me alumbra. ¡No puedo dejar de verla, por mucho que lo quiera! Pero entiendo que no soy un ciudadano promedio. Me dedico al cultivo de la imaginación y por eso voy por la vida como una antena, captando señales que intento descifrar. Lo paradójico es que, al menos en teoría, en estos tiempos la entera especie humana debería estar informada y por ende afilada como nunca antes. Pero eso es una falacia.

Es verdad que estamos conectadísimos y que la data circula por el mundo a velocidad supersónica. Sin embargo, la inmensa mayoría de los datos que contienen esos bits son basura: info prescindible o errónea, que distrae y elude comunicar lo que urge saber. En términos generales, el ciudadano del decadente imperio romano estaba mejor conectado con su circunstancia —más despierto, más alerta, más consciente de su fragilidad— que el ciudadano promedio de la Buenos Aires actual, atiborrado de seudo-noticias como pavo de Día de Gracias y en bavia sobre el futuro que se le viene encima.

La operación que grafica la realidad inminente en términos matemáticos parece muy simple:

(Crisis institucional y política) + (Desastre ecológico) = ..........

Pero aunque lo disimule es jodida, porque aún si resolviésemos el primer término a toda velocidad llegaríamos tarde para frenar el bardo climático que armamos con paciencia digna de mejor causa y que ya está en marcha. Tenemos encima una sucesión de calamidades que cambiarán de raiz el modo de vida de millones de humanos, mientras seguimos discutiendo si queremos ser una civilización democrática o preferimos someternos a los caprichos del señor de turno.

Muchos estarán mirando el reloj y diciéndose: Eh, total yo no lo voy a ver. Pero esos cálculos son jugados, porque pocas cosas son menos recomendables que tener una edad avanzada en el contexto de una catástrofe mundial. Y además, aun en el raro caso de que no vaya a sobrevivirnos nadie que nos importe —ni descendencia, ni parientes, ni amigos—, seguramente debe haber algo que te dé pena ver destruido definitivamente, aunque más no sea la Pietá de Michelangelo o la última copia de Doctor Zhivago.

Yo sé que a nadie le gusta hablar de estas cosas. Y, no: lindo no es. Pero la actitud de la persona adulta que siente algo raro y no quiere ir al médico para ahorrarse el diagnóstico de cáncer puede ser comprensible —porque así somos: incomprensibles—, pero al mismo tiempo es insensata, si uno aspira a seguir viviendo y disfrutando. Demasiada gente esquiva la contemplación de lo malo que puede estar delante en su camino, voltea la vista y evita nombrarlo. Lo cual, insisto, por más comprensible que sea, en esencia es suicida. Hasta que no lo miremos de frente y lo nombremos con todas las letras, no haremos nada sustancial para desactivarlo o esquivarlo.

Las generaciones más jóvenes —entre las cuales se cuenta nuestra descendencia— se enfrentarán a situaciones que para nosotros serían intolerables y trastocarán su vida de pe a pa. Masivos desplazamientos por inundaciones o sequías que tornarán inhabitables zonas enteras. Temperaturas asesinas que condicionarán costumbres y fulminarán sistemas tecnológicos. Racionamiento de agua, en el mejor de los casos. Falta de alimentos por baja en la producción y acaparamiento por parte de los poderosos. Por sí sola, cualquiera de estas circunstancias sería justificativo suficiente para desencadenar oleadas de violencia.

Entre 1347 y 1351 tuvo lugar lo que se conoce como Muerte Negra, una peste que devastó Europa y parte de Asia. ¿Cuál fue una de sus primeras consecuencias? Los alimentos subieron de precio un 27% entre 1348 y 1350. Los laburantes —muchos de los cuales no lo eran por elección, sino por su reducción legal a la servidumbre: formaban parte de la propiedad de los señores feudales, eran muebles humanos— empezaron a quejarse de que, a pesar de que habían sobrevivido a la pandemia, ya no podían subsistir. Y esto se combinó con otra consecuencia de la peste. Como había muerto tanta gente, la mano de obra ya no daba abasto para cosechar el fruto de los campos y encargarse de las tareas con las cuales los nobles no querían ensuciar sus guantes.

Pero, así como habían muerto cosecheros, también murieron soldados. Entonces los nobles asistieron a la deserción en masa de muchos de sus siervos, a quienes ya no estaban en condiciones de patotear. En su desesperación, apelaron a las leyes para condenar el abandono de sus tierras y las tareas que conllevaban. Llegaron al extremo de ilegalizar la desocupación: si no podías probar tu conchabo mediante documento fehaciente, marche preso. Todo esto dio lugar a enfrentamientos entre las masas que reclamaban una vida digna y los reyes y señores que querían que nada cambiase. En Inglaterra, los abusos de los poderosos generaron vandalismo y condujeron a lo que se conoce como El Gran Levantamiento de 1381 o La Revuelta de los Campesinos. La monada pasó por las armas al Tesorero del reino, Robert Hales, y clavó la cabeza del Canciller Sudbury —separada de su cuerpo por ocho espadazos no del todo elegantes— en una pica sobre el Puente de Londres.

¿Suena distante, todo esto? Sí y no. Durante el año pasado tuvo lugar en Estados Unidos lo que se conoce como La Gran Renuncia. Como una de las tantas consecuencias del coronavirus, en abril renunciaron a sus laburos 4 millones de ciudadanos. En noviembre renunciaron otros 4,5 millones de ciudadanos. Según una encuesta difundida en septiembre pasado, el 46% de los estadounidenses estaba considerando dejar su trabajo o concentrado ya en la busca de otro nuevo. La inflación que para nosotros es cosa de todos los días es una novedad para la mayoría de ellos, y los empuja a buscar una mejora de su situación, que encuentran apremiante. Y mientras tanto, sus compatriotas megarricos aumentaron sus fortunas durante la pandemia en un 70% — millonadas de las cuales muchos pagan nada o casi nada en materia de impuestos.

Hace un par de días nomás, Bernie Sanders, senador estadounidense y representante del mismo sector del partido Demócrata que Ocasio-Cortez, subió a Twitter este texto: "¿Qué es un sistema político corrupto? 745 billonarios sumando 2,1 billones de dólares a sus fortunas durante la pandemia, mientras 3,7 millones de niños cayeron en la pobreza el mes pasado porque los Demócratas y los Republicanos que responden a las corporaciones no quisieron aumentar la suma de 300 dólares que reciben los más pequeños, a modo de asignación infantil".

Si hay algo sorprendente, en estos tiempos, es que todavía no se exhiban cabezas —eso sí, bien teñidas y cortadas por coiffeurs de nivel— clavadas en picas sobre las veredas de Wall Street.

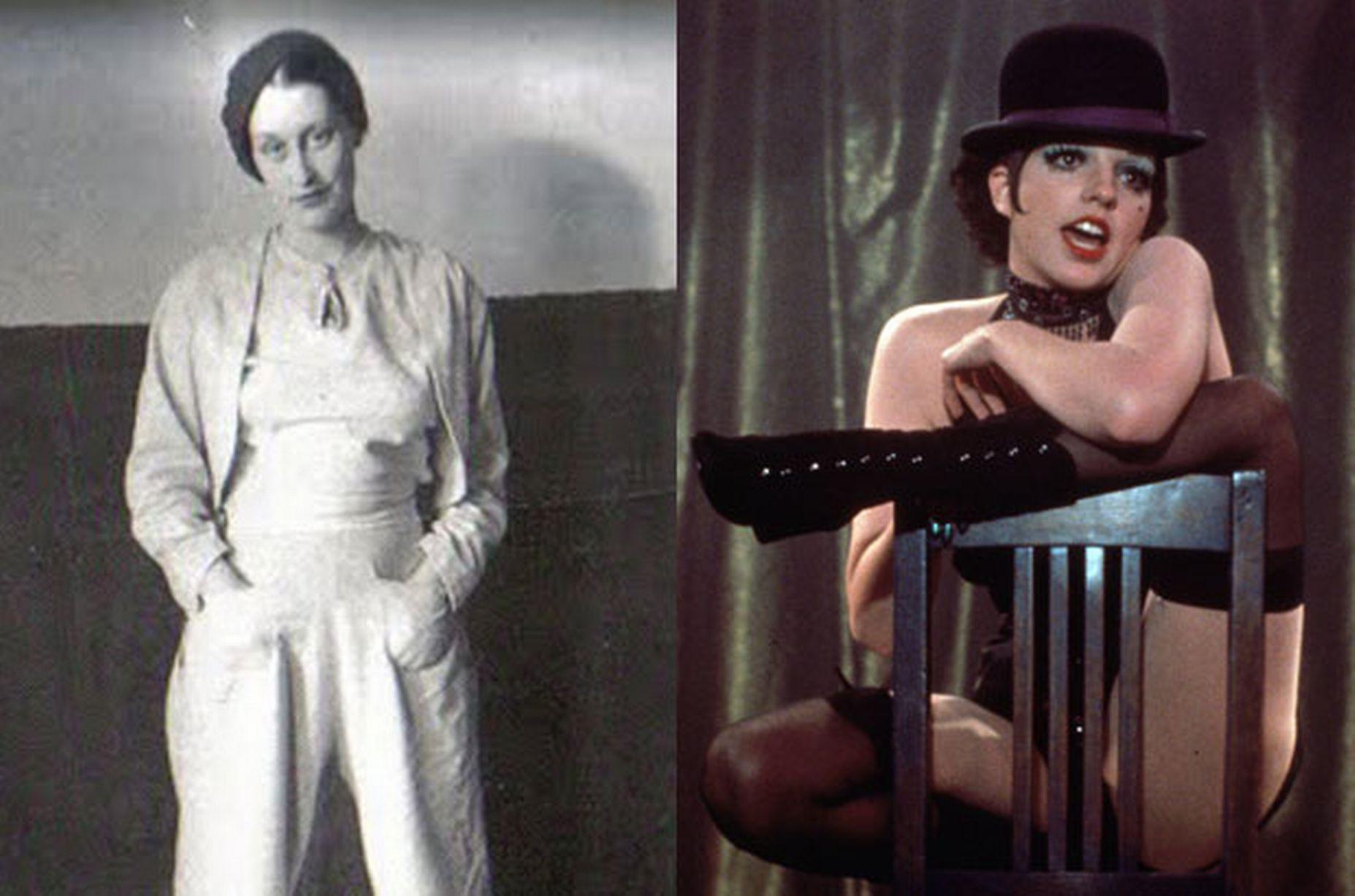

El Síndrome de Sally Bowles

Hace un par de semanas, en este mismo lugar, fui un tanto inclemente con Sally Bowles, el personaje que Liza Minnelli interpreta en la versión cinematográfica de Cabaret. La comparé desfavorablemente con la persona real que inspiró al escritor Christopher Isherwood y lo movió a crear a Sally. Esa persona se llamaba Jean Ross, y si bien es verdad que vivió la vida loca en la Berlín pre-hitleriana, dejó Alemania antes de que el nazismo llegase a su apogeo y se convirtió en una militante anti-fascista. Crió a su hija Sarah como madre soltera y se consideró socialista —trabajando para la causa, en oposición a las armas nucleares, el apartheid sudafricano y la guerra de Vietnam — hasta su muerte.

En cambio, su versión ficcional —Sally Bowles— se encoge de hombros y elige quedarse en el Kit Kat Club pese a todo. Lo cual equivale a caminar por las vías del tren con los ojos vendados y tapones en las orejas. Pobre, ficticia Sally: todo lo que quería era cantar, bailar y ser divina, y el único lugar donde lo consiguió —brevemente, me temo— fue en la Alemania del Tercer Reich.

En la vida real, casi todos nos parecemos a Sally. Querríamos que nos dejasen ser, nomás. Dedicarnos por entero a hacer lo que nos gusta y disfrutar, dándole la espalda a las demandas de la Historia. Pero hay circunstancias en las que se puede ir por la libre, porque hay margen para jugar. Y hay otras en las que el margen se estrecha peligrosamente, y sólo podés tomarlo a tu propio riesgo o acorde a tu noción de responsabilidad. Como en la Roma del Imperio que se descascaraba. O en los Estados Unidos de la crisis de los años '30. O en la Argentina de los '70. O en este mundo de hoy, al que según el Reloj del Día Final que aggiornan los científicos atómicos, sólo lo separan 100 segundos de su medianoche.

Durante esta semana me rondó también el primer hit de David Bowie. Una canción del '69 que se llama Space Oddity, que canté y toqué con la guitarra obsesivamente en estos días, pensando que lo hacía tan sólo porque era bella y por eso no necesitaba más justificación. Pero al final entendí que de algún modo conectaba con las preguntas a las que aludía al comienzo. El protagonista de la canción es un astronauta, el Mayor Tom, que flota a solas en el espacio metido en lo que define como una lata que depende de una tecnología a la vez avanzada y precaria. Tom ha dejado en la Tierra por lo menos a una mujer a la que dice amar. Pero cuando la nave sufre un desperfecto y lo abandona a la deriva en medio de la nada, no reacciona. Está ante la soledad definitiva y la muerte segura, pero sigue en la suya como si nada grave ocurriese. Es así como muchos responden a esta circunstancia nuestra de hoy, única en la historia de la especie. Alienados. Sin desesperar, pero tampoco ofreciendo resistencia. Más proclives a la negación que a la acción.

El Síndrome de Sally Bowles es una respuesta individual a una crisis que consideramos por encima de nuestras fuerzas. Una reacción instintiva ante la magnitud de una situación que nos supera. Desbordada, Sally no atina más que a seguir cantando hasta que Berlín arda. Tiene su lógica, comportarse así. ¿Quién podría, por sí solo, enfrentarse a un quilombo como este con alguna perspectiva de éxito? En nuestras sociedades, los instintos predominantes son individuales, porque cada vez se nos aisla más y cada vez nos dejamos aislar más, sin siquiera darnos cuenta. Saquen la cuenta: durante el día de hoy, ¿cuántas interacciones reales, cara a cara, tuvieron con gente cuya voz los alcanzó sin intermediaciones tecnológicas, y cuántas tuvieron vía aparatos y redes?

Entiendo que a través de Twitter, Instagram y la mar en coche también nos vinculamos. Una causa buena puede consagrarse trending topic. Pero la influencia de ese TT sobre la realidad es mínima, un movimiento artificial. (Falsche Bewegung, diría Wim Wenders, ya que orbitamos Berlín: un movimiento falso.) Es como un café calentado en el microondas: apenas lo sacás te pela los labios, pero cinco segundos después está tibio y diez segundos después está frío otra vez, como si nunca te hubieses tomado el trabajo de levantar su temperatura.

La comunicación electrónica no deja huella en nosotros a nivel molecular. En cambio, cuando —por ejemplo— te mirás a los ojos con un desconocido o una desconocida durante una manifestación callejera a la que te sumaste convencido, algo adentro algo tuyo hace click y te recorre una descarga eléctrica. Porque entonces tu cabeza, pero en particular tu cuerpo, entienden que esa persona a quien nunca antes habías visto es capaz de jugarse por vos —de poner el cuerpo, literalmente—, así como vos lo harías por ella, porque la causa que los reunió allí es justa y bien lo vale.

Eso sí deja huella. Por eso debemos recordarlo con frecuencia, reincidiendo en la busca de contacto humano: para no sucumbir a la tentación de reemplazar interacciones reales por chisporroteos virtuales, que es el efecto político-social que las nuevas tecnologías persiguen, a instancia de los poderosos. No digo que estas tecnologías sean malas per se, a mí me encantan y les saco el jugo al igual que todos. Pero no puedo ignorar que facilitan eso de prescindir de los otros, mientras le bajan el precio a toda experiencia real. Y lo que sigue produciendo cambios, tanto en nosotros como en el mundo exterior, son las experiencias reales, no las virtuales. Hay que hacer el esfuerzo de salir del frasco donde nos encierran las tecnologías y las pandemias, porque ese enclaustramiento desactiva, nos vuelve irrelevantes y le baja el precio a nuestras vidas, que dejan de ser conmovedoras para convertirse en café recalentado a puro rayo de película berreta de ciencia ficción.

En soledad, ante una situación como la presente no quedaría otra que la resignación. Dejar de hacer estilo perro en el mar de la angustia y hundirnos sin patalear. Pero en sociedad con otras y otros que perciben, piensan y sienten más o menos lo mismo, los dramas dejan de ser un ancla al cuello para convertirse en un tema en común, un intríngulis a ser desculado, un proyecto con plan ad hoc para ser resuelto mediante pasos y plazos. Y esa asociación para la acción sería siempre política, en el sentido más amplio y esencial. Aunque hoy debería ser también política en un sentido nuevo, porque la partidocracia tradicional está sumida en el barro de los quilombos del sistema democrático. Y quizás necesitemos de liderazgos más amplios, que primero enfoquen el quilombo global y a partir de allí generen una praxis adecuada. (Una de las iniciativas a las que Ocasio-Cortez dedica más energía es la del Green New Deal, que propone medidas para pisar el freno del cambio climático de modo urgente.)

Sueltos, somos pan comido. Pero cuando nos articulamos en comunidad, ya nos miran con otro respeto. Algo así insinuaba el Indio Solari a comienzos de 1990, de un modo que podría haber sido escrito mañana: "Somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad. El miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. ...El miedo de las estructuras burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de las grandes fortunas que se robaron de los derechos naturales. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total... El miedo de quienes temen a los cambios, pues su status depende de la rutina y del tiempo de otras personas. El miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas, adoptando siempre sus supuestos básicos".

"Somos el viejísimo miedo agazapado en todos los rincones del Imperio —concluye— y estamos encantados. ¡Encantados!"

A ninguno de nosotros nos encanta estar en esta situación, ni que se haya llegado a este extremo: eso se entiende. Lo que sí nos encanta es seguir encarnando la pesadilla que hace temblar a los señores feudales, esta gente que viene reclamando, con insistentencia digna de ser atendida, que les deparemos el susto padre que se merecen.

Pero por el momento los únicos asustados, y con razón, somos nosotros. Disgregados nosotros. Confundidos nosotros. Timoratos nosotros. A quienes no nos queda otra que decidirnos ya, porque tiempo no sobra. Hay que elegir si haremos la gran Sally Bowles y seguiremos con la diaria como si nada raro ocurriese, hasta que se nos caiga el telón encima; o si reaccionaremos para preservar aquello que siempre asociamos con lo que justificaba la experiencia de vivir — este planeta deslumbrante y único en la galaxia, los afectos, nuestros cachorros, el arte, las batallas que vale la pena dar.

¿Vamos a dejar que los peores de nosotros se lo carguen todo?

"Con otro tipo de riesgo —escribió también el Indio, esta vez en el '91—, esta vida puede volver a ser digna".

No puedo estar más de acuerdo. Pero para eso, claro, hay que arriesgarse.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí