"Dale, hablemos, le dije cuando se internó para morir. No das tregua, me dijo. Y no habló"

Mi nombre es Bibiana Reibaldi, soy hija de Julio Reibaldi. Mi padre murió en 2002. Fue oficial de Ejército. Se formó en inteligencia desde muy joven. Me acuerdo que me puse muy contenta cuando viajó a Estados Unidos, porque trajo una muñeca muy linda, la Pebbles de los Picapiedras. Después me enteré que había ido a la Escuela de las Américas. Trabajó siempre en el edificio de Callao y Viamonte que era prácticamente su segundo hogar. Yo solía ir los domingos cuando estaba de guardia. Los rangos militares menores hacían guardia los fines de semana o días feriados. Íbamos a almorzar con él. Y recuerdo que cuando veía a mi papá de uniforme me daba miedo, como si fuese otro. Entonces no me acercaba demasiado. Comíamos en un salón que daba sobre la esquina, hacia Callao, muy luminoso. Y después yo me iba a una de las oficinas que me gustaba mucho porque tenía una pared llena de mapas y otra con pizarrón y tizas de colores. Yo me quedaba ahí, solita, en silencio, con ese olor a tinta, dibujando en los pizarrones y mirando los mapas. Me gustaba más que ver a mi papá con el disfraz.

Se retiró como mayor en 1970 porque ese año se separó de mi mamá y era una cuestión determinante en el ámbito castrense. En 1972 volvió a la Fuerza como personal civil. Y volvió a Viamonte. Ya separado, vivía a pocos metros de la oficina, en Viamonte 1866. Eran como oficinas secundarias, una sucursal. Un monoambiente con cama que durante el día se hacía diván. Siguió así como personal civil hasta 1986, cuando nació mi primer hijo. Empezó a estar mal del corazón. Todos los años anteriores había hecho infartos, pero desde entonces se retiró definitivamente.

Yo fui tomando conciencia de lo que se hacía en ese lugar a lo largo de los años. Nací en 1956. Para 1972, escuché algo sobre Trelew. Como si él hubiese estado en la cárcel. Nunca contaba nada clarito. Más tarde empezó a pedirme que, cuando llamase por teléfono, no preguntara por Reibaldi sino por Soler. Me parecía extraño. Empezaba a hablarme de una guerra. Y a mí me había agarrado mucho miedo de que lo mataran. Tenía pesadillas espantosas. Hacía poco habían secuestrado y matado a (Pedro Eugenio) Aramburu. Yo había crecido con ese retrato en la casa, como el retrato de un abuelo o de un familiar. Primero, colgado en el dormitorio de mis padres. Y más tarde en el hall de distribución. El retrato siempre estaba en el área de intimidad de la casa. Yo sabía que mi padre había participado del golpe contra Perón, que había estado durante el gobierno de Aramburu y que todos los 16 de septiembre, mi mamá se hacía vestidos especiales para ir a las fiestas del aniversario de la Revolución Libertadora. Pero pasó Aramburu. Y la cosa empezó a cambiar de color. Ocurrió Ezeiza. Mi papá estuvo en la seguridad. Y cuando vi por televisión esa masacre, ese desastre, tuve terror de que estuviera entre los muertos. Pero ya no entendía qué era qué. Mi padre se hacía llamar por otro nombre. Yo no entendía si había dos bandos o tres. Todo empezó a mezclarse. Y yo misma tenía cierta simpatía con Perón, a pesar de que no había podido nombrarlo en toda mi vida.

Una sola vez, de muy chica, salí de la escuela con las madres y las chicas. No sé de dónde me habrá salido ese tema.

—Perón— dije. Y mamá se dio vuelta, me dio un revés en la boca terrible, delante de todas mis compañeras.

—Esa palabra no se pronuncia.

Yo venía de un colegio católico, Nuestra Señora del Rosario, que estaba en la calle Ciudad de la Paz del barrio de Belgrano. No era una escuela militar, aunque tenía muchas compañeras hijas de militares. Pero la directora era una monja que yo quería muchísimo y había un cura, Horacio Benitez, que trabajaba en la parroquia de una villa. Durante el secundario yo iba los fines de semana a colaborar en las tareas escolares de los chicos. Mi viejo me decía que no fuera, que era peligroso, pero ahí empecé formar cierta conciencia social. A mis quince años vinieron a la escuela los curas de Chamical para proyectar un video casero. Todavía me acuerdo cuando nos dijeron: Los chicos, acá en Buenos Aires, por lo menos pueden robar; allá no tienen ni a quién robar para comer. Años más tarde supe que a esos curas los habían matado. En ese contexto empecé a tener cierta formación que no había tenido antes. Iba leyendo historia, lo que se había hecho en el gobierno de Perón, de Evita. Todos los logros sociales. Ya no era todo blanco o negro. O era que no se dice Perón. O Aramburu no era el viejito bueno que secuestraron y asesinaron. Y todo empezó a mezclarse.

Ingresé a la UBA en 1974. Me anoté en Psicología cuando funcionaba en Filosofía y Letras de la calle Junín. Y ahí empezó el cachengue. Mi padre me decía que me estaban lavando el cerebro. Yo le planteaba cosas distintas a las que había aprendido. Era muy tímida. Muy introvertida. Leía, escuchaba con mucha atención cosas que para mí eran totalmente nuevas, pero no me relacionaba demasiado. Vivía muy para adentro. Muy solitaria. Me costaba integrarme a los grupos. Así, en paralelo a la muerte de Perón, con la vida en una facultad muy politizada, participé de una movilización. Y mi padre, diciéndome: Ahí te lavan la cabeza.

Él seguía en Viamonte 1866. Iba a verlo cada tanto. Comíamos juntos. Ya vivía muy nervioso, muy alterado, muy enojado.

—¡Tengo gente en la calle! ¡Tengo que estar pendiente! ¡Tengo gente en la calle!

Decía a cada rato. No había celulares. Y estaba pendiente del teléfono.

—Soy responsable de toda esta gente que tengo en la calle.

Claro, pensé yo tiempo después, en la calle tenía a la gente más joven. No sé cómo se relacionaban los servicios de Inteligencia del Ejército con la Triple A, pero mi papá ya coordinaba grupos de gente. Yo los veía. Iban a verlo. Les daba indicaciones. Estaba siempre pendiente del teléfono. Esos jóvenes eran un poco mayores. Tendrían entre 20 y 25 años. Eran pibes formales, con pelo cortito, distintos a mis compañeros de facultad. Con otro look. Iban de civil, con sus camisas abiertas, los pantalones Oxford. Hablaban poco, escuchaban a mi viejo, entraban y salían, agarraban papeles y se iban.

A veces todo eso pasaba en el departamentito de Viamonte. Otras en lo que llamaba oficina, un lugar que siempre cambiaba de barrio. La oficina a veces estaba en Palermo, otras en el centro o Tribunales o Retiro. Me acuerdo de una que parecía un estudio de abogados, casi llegando al Bajo. Un día fui con mi noviecito, yo tenía 18 años, mi novio acaba de egresar del Colegio Militar. Ya era oficial, subteniente, me duró un año o año y medio. Mi padre le dijo: Sos el primer oficial joven recién recibido que conoce uno de estos lugares. Qué serán estos lugares, me dije yo. ¿De qué hablan? Ellos hablaron. Yo no entendía de qué. Había bibliotecas. Era todo muy formal. Los otros lugares eran más despojados, casi sin muebles, con una mesa y unas sillas, y siempre me daba la sensación de que recién se estaban armando.

Mi viejo venía de una familia italiana con un abuelo que se abrió camino con sus hermanos y había hecho una pequeña fortuna, que se quedó su segunda esposa. Mi padre era único hijo, en esos años en los que tener un hijo militar era como una cuestión de status social. Alguna vez dijo que cuando era adolescente quería ser sacerdote o militar, casualmente dos uniformados. Vivió con mi madre, conmigo y mi hermano menor hasta mis trece años. Vivimos en edificios militares, en departamentos alquilados y pasamos algún tiempo en casa de mi abuela materna. Cuando yo nací vivían en Curuzú Cuatiá. Mi madre viajó a Buenos Aires para tenerme, volvió a viajar conmigo a los veinte días y volvimos a Buenos Aires antes de mis dos años. A mis trece años nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Estuvimos un año y ellos decidieron separarse. Hasta ese momento teníamos vida social en el Círculo Militar de Olivos, íbamos a comer al Círculo Militar de Maipú. O salíamos de vacaciones al hotel de la Obra Social del Ejército en La Falda, un lugar muy bello entre las sierras, donde mi madre me enseñaba a juntar peperina y donde me acuerdo de los paseos en clave de aventura. El resto de la vida era terriblemente austera. Mi abuela paterna una vez me trajo una muñeca de Brasil que caminaba y hablaba, y eso fue maravilloso. Pero había pocos juguetes. Y una vez pelearon porque pedí un vestido nuevo para los cumpleaños porque siempre iba con el mismo. Tendría siete años y si bien iba muy prolija, muy con medias blancas, empezaba esa cosa de coquetería.

—¡Pero ese vestido esta nuevo! ¡No tiene por qué hacerse un vestido nuevo! ¿Cuántas veces lo usó? Si lo usa nada más que para los cumpleaños.

La que se daba más lujos, y había peleas, era mi mamá. Que iba a la peluquería todas las semanas, se hacía las uñas, andaba bien arreglada, de esas señoras muy esposa de militares con cartera y guantes blancos. Mi padre estaba muy poco en casa, pero para mí fue la figura de apoyo. Si necesitaba algo para la escuela, preguntaba cuándo llegaba papá. Y era un tipo que me apoyaba. Quise estudiar inglés, estudié inglés. Quise hacer el ingreso a medicina, hice el ingreso. Un padre al que la directora de la escuela le pedía que diera el discurso en fechas especiales. Como sucede con el Señor Galíndez en la obra de Pavlosvky, papá conmigo era un padre muy bueno. Con mamá no fue un buen marido. Era un tipo violento, con ella y con mi hermano. Pero conmigo tuvo un vínculo distinto y muy exigente, por eso cuando empecé a enfrentarme lo hicimos en términos muy duros. Yo lloraba y él lloraba. Yo gritaba y lo increpaba.

Un día fui a una de esas oficinas y me impresioné. En casa siempre había armas, como en la casa de todos los militares, pero yo siempre fui muy fóbica. Me daban mucho miedo los perros y las armas. Ese día los jóvenes abrieron un placard y sacaron armas largas que estaban todas paraditas, unas al lado de las otras. En vez de ropa, en ese armario había armas. Las sacaron y se fueron. Pero para entonces, ya habían ocurrido dos cosas muy importantes.

En 1977, entré a trabajar a la obra social del correo que se llamaba Encotel. Trabajaba en el sector de liquidación de sueldos. Conocí a Isabel Rey, una persona maravillosa, encargada de mi área. Conversábamos mucho. Y hacía muy poco habían secuestrado a su marido, Rubén Salinas, médico del sanatorio Güemes. Yo no podía creerlo. No lo podía creer.

—Mirá, Isabel— le dije—, ¡yo le voy a preguntar a mi papá! Es militar retirado, pero está todavía en la Fuerza. Sé que trabaja con los servicios de inteligencia del Ejército. Le voy a preguntar, dejame.

Y se lo pregunté. Cuando papá me contestó, semanas más tarde, me dijo que no lo busque más. Que estaba muerto. Que esto era una guerra. Y ahí yo empecé a discutirle todo.

—En todas las guerras mueren inocentes— me dijo.

—¡Pero Rubén estaba en su casa durmiendo!— respondí—. Dormía y entró un montón de gente y lo golpearon en su casa, adelante de Isabel y de sus hijitos. ¡Estaban durmiendo! En la madrugada. ¡Qué guerra! Era un médico. ¿De qué guerra me hablas?

A partir de ese momento la relación se tiñó de confrontación y enfrentamiento. Dos años después, cerca de 1979, lo acompañé al Hospital Militar. Ya había empezado con problemas cardíacos, los infartos. Y en el hospital encontró a un matrimonio. Los saludó.

—¡Julito! ¿En qué andas tanto tiempo? ¿Qué andás haciendo?

Y él, delante mío, les dijo: Ahora me dedico a cazar subversivos.

En ese momento sentí, literalmente, romperme en pedazos. Lo digo ahora, no vuelvo a sentirme así, tengo otras herramientas, pero sentí que me deshacía completamente. Mis analistas tuvieron que trabajar muy duro para ayudar a volverme a integrar. Y esas cosas acentuaron un tremendo sentimiento de vergüenza. Comencé a sentir mucha vergüenza de mi papá. Y si hasta entonces era introvertida, cada vez era más introvertida todavía porque la vergüenza me marcó. No podía hacer. No podía hablar. Mi padre se volvió a casar. Tuvo tres hijos. Mi hermana María Luz nació cuando yo tenía 21 años. Días pasados, en la marcha del 24 de marzo, después de mucho tiempo, nos encontramos.

—¿Sabés que yo nunca pude decir que papá era militar?— me dijo—. Siempre dije que era jubilado.

—Yo nunca pude decir que papá había vuelto a trabajar en los servicios de inteligencia del Ejército— le dije—. Yo decía que era militar retirado.

Cuando me puse de novia con quien finalmente me casé, todavía no podía hablar del tema. La vergüenza era lapidaria. Pero sentía que tenía que hacer algo. Enfrentarlo. Presionar más. Pedirle que confiese. Y a medida que pasaron los años, cuando todos empezamos a tomar más conciencia de la magnitud de los hechos y de la historia, las confrontaciones me llevaron a decirle que me dijera otras cosas. ¿Dónde están los muertos? ¿Los desaparecidos? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde, los nietos que se habían robado?

Papá había viajado mucho. Iba a Brasil. A Uruguay. Todo durante la coordinación del Plan Cóndor. Y me acuerdo que tal era la desesperación, que una vez fui a Abuelas de Plaza de Mayo. Me atendió una señora muy amorosamente.

—Ustedes que tienen tanta experiencia— le dije—, necesito que me digan cómo manejarme con mi padre, cómo conseguir que me de algún dato, porque yo no puedo seguir viviendo con esto. Es terrible.

Ella me hablo mucho. Suavemente. No me dio consejos. Sólo dijo que siga interviniendo a mi manera. Y que, si alguna vez aparecía algo, bienvenida la información.

Pasaron los años. Empecé a unir más piezas de un rompecabezas de miles de pedazos. Con mucha paciencia, junté una información con otra. En cierto momento, cuando estaba muy mal de salud, se vino a vivir a casa. No habló. Lo único que conseguí que me diera fueron unos papeles de una carpeta que presenté en la CONADI. Antes de morir, lo acompañé a la Caja de Seguridad de la Sociedad Militar Seguro de Vida, la caja de la que cobraba. Y sacó una carpeta que decía Incinerar. Tenía guardados recibos de los informes que le entregaba al Servicio de Inteligencia del Ejército, pero eran del año '84, '85 y 86 sobre los políticos del gobierno de Alfonsín. Los miré, no había nada importante. Eran recibos de los informes que él entregaba, un papelito con un título y una calificación: A9, B1, C3, siglas que tenían que ver con la importancia del dato entregado. Él se guardaba los recibos. Tal vez uno con un título sobre un viaje de Manzano a Mendoza con una señorita de tal nombre.

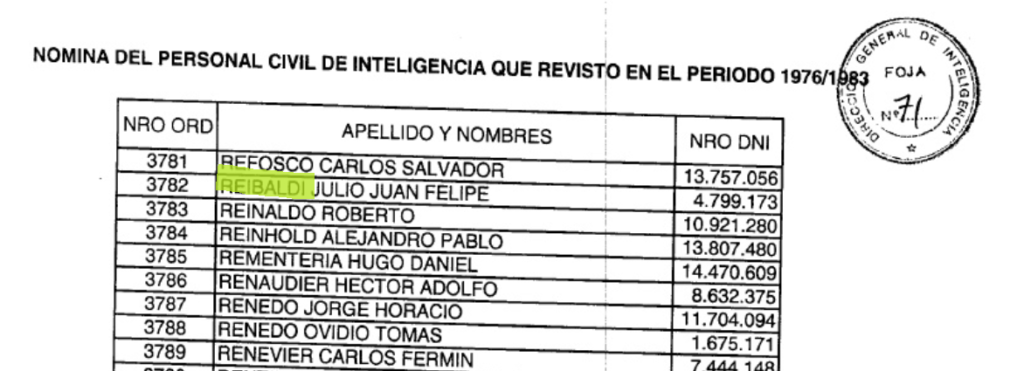

Busqué su nombre en las listas de personal civil, pero no pedí su legajo. ¿Para qué? Yo ya sé a qué se dedicó. Lo escuché de su propia boca. No tuve que esmerarme en averiguar nada. Me dijo él que se dedicaba a cazar subversivos, entonces para qué voy a buscar más. Hay detalles que prefiero ahorrarme francamente porque siento que, para mí, fue suficiente lo que tuve.

—Dale, hablemos— le dije cuando se internó para morir.

—No das tregua— me dijo. Y no habló.

Siempre buscaba dónde sentirme acompañada. Hablar de mi historia con alguien a quien le pudiera interesar. Creía que a nadie le pasaba lo mismo. Que nadie era patito feo. O el cerebro lavado. Por eso me parece mentira que hoy haya gente que le interese lo que tenemos para decir. Y haberme encontrado con gente que sintió vergüenza toda su vida – como yo. Quizá no por cuarenta y pico de años, quizá menos porque son más jóvenes. Pero encontrarnos.

- Entrevistas y producción: Luciana Bertoia, Agustina Frontera y Alejandra Dandan

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí